音乐的对话:现代二胡与小提琴比较研究

2021-04-02倪盈晟谢秉哲

倪盈晟 谢秉哲

摘要:二胡和小提琴同属弓弦乐器,分别是中西方音乐舞台上闪亮、耀眼的明星,二胡被称为“会说话的乐器”,诉说着中国传统的民族音乐艺术,小提琴则被称为“乐器皇后”,奏响西方音乐艺术的光辉篇章。本文从比较研究的视角,利用文献分析法,从现代二胡与小提琴的形制、审美本质及发展趋势等三个维度切入,探讨二者之间“人声与器声”“内容与形式”“民族与世界”的关系。

关键词:现代二胡 现代小提琴 移植浪潮 比较研究

中图分类号:J605 文献标识码:A文章编号:1008-3359(2021)04-0001-03

在漫长的历史长河中,二胡和小提琴都有着数千年的历史。二胡的前身奚琴出现于隋唐时期,在那个民族大融合的时代,北方“奚”部落的拉弦乐器奚琴传入中原,因而二胡又叫胡琴。关于胡琴的最早记载,出现于北宋沈括《梦溪笔谈》中的“马尾胡琴随汉车”。而小提琴的历史则更为久远,其前身可以追溯到希腊神话中太阳神阿波罗拨奏的里拉琴,这一乐器是小提琴、吉他等多种弦乐器的祖先。然而,从宋朝至清末的千余年来,二胡作为民间乐器的地位远不能与琵琶、古筝、笛子相媲美,更不用说作为提宫廷雅乐的钟磬以及文人音乐的古琴。在民间,二胡甚至被认为是“叫花子乐器”,是乞丐卖艺乞讨的工具。直至20世纪20年代,刘天华先生对二胡的改造与革新,才使得现代二胡进入雅俗共赏的舞台。现代小提琴的诞生时间远早于现代二胡,其诞生的标志是16世纪下半叶意大利造琴师达萨洛(Gasparo da Salo)对于古代小提琴的改造,此前小提琴的形制与现代小提琴存在着较大的差异。因此,尽管现代小提琴与二胡的出现时间有所分野,但本文仍聚焦于现代二胡与小提琴,探讨二者的相同与不同之处。

一、人声与器声:现代二胡与小提琴形制的比较

“乐器的形制是指乐器的构造部件及发声原理,即物理学中发声体的原振体、导振过程及共鸣方式”。二胡和小提琴作为中西方音乐中的两种乐器,其差异是显而易见的,然而,二者之间存在的共性却常常为人所忽视。二胡和小提琴都类属于弓弦乐器,并且现代二胡是基于小提琴制作工艺改良后的产物,因而这两种乐器有许多共性。首先,作为弓弦乐器,现代二胡与小提琴都是借助琴弓与琴弦发声的。二者琴弓弓毛的材质相同,都是用白色的马尾毛制成。在演奏之前,演奏者每隔一段时间就需要在弓毛上擦抹松香以加大摩擦力,增加乐器演奏的响度。与此同时,二胡与小提琴的琴弦也有相似之处,除了部分小提琴使用羊肠弦外,大多数的小提琴与二胡一样,都使用金属钢丝弦。值得注意的是,小提琴四根弦中的第二、三弦与二胡内外弦的音高一致,空弦皆为D和A。此外,由于这两种乐器的琴弦都没有辅助寻找音级的品位,因而在演奏的过程中都容易出现音准问题。其次,琴马是二胡和小提琴中不可或缺的结构,用以联结琴弦和共鸣箱。在拉奏二胡和小提琴的时候,琴弦的振动经由琴马传递到共鸣箱。最后,共鸣箱是二胡与小提琴共有的结构。由于共鸣箱的作用是使箱内的空气柱共鸣,从而放大琴弦振动的声音。因此,共鸣箱不是密闭的,二胡的共鸣箱上有雕花的木质音窗,小提琴的共鸣箱上有對称的两个音孔。

二胡与小提琴的差异更为突出,但是二者之间的个性是寓于共性之中的。首先,二胡的弓毛夹在两根琴弦之间,琴弓和琴弦在通常情况下是不能分离的,而小提琴的弓毛位于琴弦之外,琴弓与琴弦很容易分离。在琴弦方面,除了琴弦的数量有所不同,二胡的琴弦是悬空的,而小提琴的琴弦下面有着起支撑作用的指板。其次,琴马与共鸣箱接触的材质不同,二胡的琴马和共鸣箱通过琴皮接触,而小提琴的琴马则直接和木质板面接触。最后,二胡与小提琴的共鸣箱有着显著差异。二胡共鸣箱呈现为圆柱体或棱柱体,其截面形状为六角形,材质一般使用红木或紫檀木。小提琴的共鸣箱则为葫芦形,面板的材质为质地较软的云杉,背板和侧面的材质则为质地较硬枫木。此外,二胡独有的琴皮也是二者显著的不同点,二胡的琴皮通常使用蟒蛇皮制成。

二、内容与形式:现代二胡与小提琴审美本质的比较

“音乐审美的本质在于内容与形式,每一部优秀音乐作品都是内容与形式的完美结合”。二胡与小提琴作为中西方乐器的代表,都有着许多脍炙人口的名曲。然而,二者艺术作品的命名方式截然不同,剖析这两种命名方式,不难发现中西方对于审美本质的界定存在差异。

(一)二胡艺术作品的命名方式及审美本质

二胡艺术作品有具体的名字,其曲名反映的是乐曲本身所表现的内容。现代二胡艺术的奠基分为两派:以刘天华先生为代表的“学院派”和以阿炳(华彦钧)为代表的“民间派”。无论是“学院派”还是“民间派”,其艺术作品的命名都偏重于强调乐曲的内容以及从内容之中衍生出的主题、心情、精神、意境等。

“学院派”代表刘天华先生一生创作了10首二胡独奏曲,潘从明认为,刘天华的二胡艺术作品大致可分为三类:申诉在黑暗社会里被压抑的苦闷和思想情绪、叙述对自然景物的描绘和生活感受以及表达对幸福的向往和对光明的追求。在此基础上,笔者认为,“申诉黑暗”与“追求光明”是统一的,刘天华先生的作品是积极向上的,没有为申诉而申诉的艺术作品,因而可以将其归纳为“抗争黑暗现实”(如《病中吟》《光明行》《独弦操》)。此外,刘天华二胡作品中仍有部分关于以小见大的诗词主题以及包容和谐的大众主题,如“描绘自然景物”(《月夜》)“叙述大众生活”(《良宵》)与“撷取诗词意境”(《烛影摇红》)等。

“民间派”代表阿炳传世的二胡作品较少,现仅存《二泉映月》《听松》与《寒春风曲》三首作品,其命名方式与“学院派”相类似。限于篇幅,不在此详细展开。

综上,二胡所代表的中国音乐重视“内容的美”,强调乐曲的“意”,正如《乐记》所言:“凡音之起,由人心生也”“其本要人心之感于物也”。这一审美思想,是建立在中国传统文化中儒家与道家之“和”基础上的。

(二)小提琴艺术作品的命名方式及审美特征

小提琴艺术作品通常没有具体的名字,这是为了突出乐器本身,强调“纯形式的美”。小提琴曲具有统一的命名方式,可谓是千篇一律。纵观数十首小提琴曲的名称,笔者发现,小提琴曲有着统一的命名模式,这一模式由调性、作品编号、演奏乐器及演奏形式等四部分组成,其中调性又包括调的主音和调式。

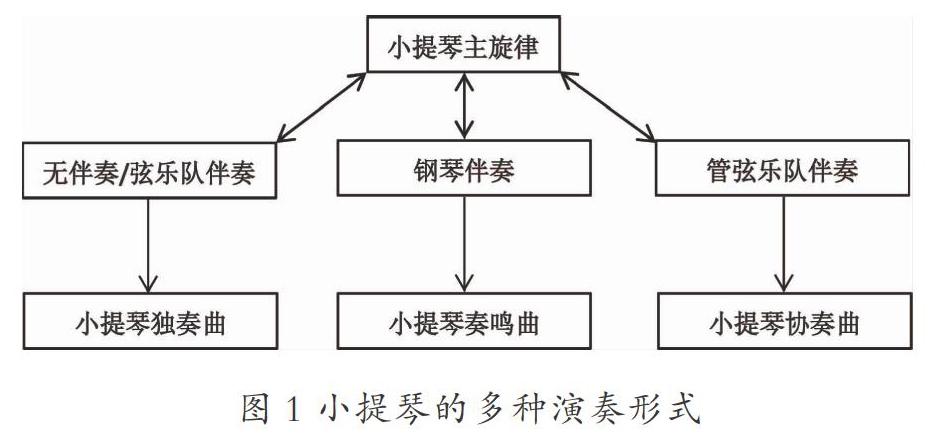

就小提琴艺术作品而言,除了演奏乐器是固定的因素以外,调型和作品编号部分与其他西洋乐器钢琴、长笛等相类似,如贝多芬的《D大调第1号小提琴奏鸣曲》《D大调第7号钢琴奏鸣曲》,莫扎特的《D大调第2号长笛协奏曲》等。小提琴的演奏形式是其重要的特征,与二胡作品单一的独奏形式不同,小提琴作品按照演奏形式可以分为小提琴奏鸣曲、无伴奏小提琴音乐、小提琴协奏曲与小提琴独奏曲。由相关概念可知,独奏曲有无伴奏皆可。因此,笔者把无伴奏小提琴音乐归入小提琴独奏曲的范畴中,按照小提琴曲的演奏形式,归为小提琴独奏曲、小提琴奏鸣曲和小提琴协奏曲等三個类别。

通过对奏鸣曲与协奏曲概念的界定,笔者厘清了小提琴和其他种类的乐器在不同演奏形式之中的关系。“奏鸣曲(Sonata)是钢琴演奏的乐曲或用其他乐器演奏而带钢琴伴奏的器乐曲。依据演奏地点与音乐性格的不同,奏鸣曲可以分为室内奏鸣曲和教堂奏鸣曲。协奏曲(Concerto)是协同的演奏,是一件或数件独奏乐器和乐队协同演奏既有对比又相交融的作品”。(迈克尔·肯尼迪,乔伊斯·布尔恩,1992)由此可见,在小提琴独奏曲、奏鸣曲和协奏曲中,小提琴是乐曲的主体,演奏乐曲的主题旋律,其他乐器作为小提琴的伴奏,或与主旋律交相辉映,或衬托小提琴乐器本身的美。在小提琴独奏曲中,可以不用任何乐器伴奏,也可以采用以小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴组成的弦乐队伴奏;在小提琴奏鸣曲中,通常采用钢琴作为伴奏乐器;而在小提琴协奏曲中,通常采用包括提琴、长笛、单簧管、双簧管等多种乐器在内的管弦乐队进行伴奏(见图1)。

尽管大部分小提琴作品都没有具体的名字,但是这并不能一概而论。贝多芬第5号小提琴奏鸣曲因所荡漾的青春气息被称为“春天奏鸣曲”,第9号小提琴奏鸣曲因献给小提琴家鲁道夫·克鲁采(Rodolphe Kreutzer)被称为“克鲁采奏鸣曲”。这两首小提琴奏鸣曲的别称并非作曲家贝多芬所取,但拥有名字后的曲子更为大众所熟知。

由此可见,小提琴艺术作品的命名更偏重于乐曲包括调性、作品编号、演奏乐器在内的形式。小提琴所代表的西方音乐重视“形式的美”,强调乐曲的“形”,正如毕达哥拉斯所提出的“数的和谐”,即“万物本身的和谐在于数的规定,耳听审美则在于物我之间灵魂的相遇”。这一审美思想,反映出西方文化始于古希腊的对于“形式美”的追求。

三、民族与世界:现代二胡与小提琴发展趋势的比较

二胡是在中原文化和外来文化不断交融的过程中形成的,二胡拥有与外来文化交流借鉴的基础,“中原古乐器弦鼗的外形,西北地区惯用的羊肠弦,少数民族乐器中常常用到的蟒皮,北方的马尾,南方的竹子弓杆”。此外,二胡与小提琴都为弓弦乐器,这一特质为二胡与小提琴在音乐上的对话增添了可行性。

自20世纪80年代以来,二者的对话主要体现在二胡对于小提琴的移植浪潮。从演奏形式的角度进行划分,二胡的移植主要可以分为两类:一类是二胡秉持原有的独奏形式,对小提琴独奏曲进行移植,如用二胡演奏《加沃特舞曲》《G弦上的咏叹调》《查尔达什》等;另一类采用协奏曲的方式,在二胡作为独奏乐器的基础上,为其配上管弦乐队进行伴奏。在这一演奏形式的热潮上,二胡作曲家创作了大量二胡协奏曲,如吴厚元的《红梅随想曲》、刘文金的《长城随想曲》等。

二胡对于小提琴的移植浪潮,对二胡演奏技法的发展起到了很大的推动作用。在右手弓法方面,快弓、抛弓、跳弓等弓法在小提琴移植作品中被大量使用,促进了弓法技巧的多样化。在左手指法方面,小提琴移植作品突破了二胡传统的指距、指法以及把位的概念。由此产生的“新把位”,以每移动一个音为一个把位,把二胡的音程切分为多达十四个把位。与此同时,在二胡的移植浪潮里,部分学者也因二胡移植作品民族性的不足而感到担忧。我们应该清醒地认识二胡离开了民族精神这个“根”,失去了民族性,就会逐渐枯萎。因此,二胡在未来的岁月中,既要有效地继承传统的民族元素,又要创新性地融合西洋音乐文化。“越是民族的,就越是世界的”,只有在纵向继承的基础上有所创新,才能在横向上更好地走向国际音乐艺术的舞台。

参考文献:

[1]陈琰.论中西美学视野中的听审美[J].学术论坛,2005(05):34-38.

[2]陈志坚.浅论二胡与二胡艺术的民族性特征[D].郑州:河南大学,2006年.

[3]范明磊.论二十世纪八十年代以来的二胡“移植浪潮”[D].郑州:河南大学,2008年.

[4]葛文佳.小提琴的起源发展和性能特征[J].发展,2012(06):137.

[5]刘靖之.抄袭、模仿、移植——中国新音乐发展的三个阶段[J].南京艺术学院学报(音乐及表演版),2000(03):7-10.

[6]谭小春.小提琴音乐经典导读[M].安徽:合肥工业大学出版社,2012.

[7]田少杰.二胡艺术的民族性及其现代精神[J].音乐创作,2018(12):109-110.

[8]汪海元.二胡音乐创作史上的四座丰碑[J].中国音乐,2011(02):191-194.

[9]王凤歧.器乐艺术[M].太原:山西教育出版社,2016.

[10]张春燕.中华文化海外传播的路径和内容选择[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版),2014(01):5-9.

[11]赵建培.中国民族器乐审美及赏析[M].沈阳:沈阳出版社,2019.

[12]郑颖.当代二胡艺术发展研究[M].兰州:甘肃人民出版社,2014.