《红字》男主人公的心理状态探析

2021-04-01傅光瑶林思为

傅光瑶 林思为

内容摘要:《红字》是美国文学史上一部重要作品,具有丰富的文学内涵和较高的文学欣赏价值。现有研究多从小说主题、象征主义、宗教以及语言风格等角度来解读这部作品,对人物形象的心理分析相对较少。本文利用拉康的精神分析法中的语言观,探究男主人公丁梅斯代尔的行为及其内心波动与语言的相互关系,阐明语言对人们心理的影响并丰富了对该著作的解读。通过此研究,读者能更深刻地理解《红字》男主人公的心理变化的原因和小说中故事发展的合理性。

关键词:精神分析法 语言观 拉康 《红字》 丁梅斯代尔

一.引言

《红字》是美国著名作家霍桑的一部重要作品,具有丰富的文学内涵和较高的文学欣赏价值。小说自发表以来,学界对其进行了卓有成效的研究,研究视角也呈现多维度,如关注小说中角色和事物的象征内涵(刘慧娟 2013;Zheng 2017;Zhang 2016);诠释小说人物形象的神话或宗教原型(赵文琼 2011;Hariyanti & Nurhayati 2017);解读小说作者的女性意识,发现小说女主人公的女性主义觉醒(陈美 2009;陈玮 2019);分析文本的超验主义特征(李显文、王义文 2011;安安 2008);探索小说中的荒野和森林意象的意义(黄立 2003;赵静茹 2016);与其他作品的横向比较(洪常春 2006;宋婷 2011);探究接受美学视域下的期待视野 (付晓丹 2013;万慧 2014)。除此之外,也有研究尝试从精神分析的角度来分析小说主人公的心理活动(王晓晓 2009;Diamond 2018;ISAOGLU 2015;Mazhar, Khan, & Khosa 2018)。由此可见,对于这部心理分析小说开创者的作品而言,现有研究主要以小说的情节、意象以及人物形象为研究对象,来探究该小说所蕴含的主题、社会意义和“人性”的解读。虽然也有一部分研究从精神分析视角进行解读,但主要以情节分析为主,很少探究人物内部自身的心理变化如何表现在语言层面,对读者如何从文本语言逆推出人物的心理活动过程却鲜有研究涉及,而這一点对提高读者的小说解读和欣赏能力尤为重要。本文拟以拉康的精神分析语言观为理论指导,分析小说男主人公丁梅斯代尔矛盾复杂的心理状态,以及其语言如何反映其内心的复杂变化,揭示语言对人物塑造的作用,给读者提供解读和赏析小说文本的一个新视角。

二.拉康的精神分析语言观

(一)语言塑造人的主体性

人的主体性是由语言塑造的,这一观点最初在拉康的题为《话语和语言的功能和范围》的论文提出(1953),在文中拉康探讨了语言在人的主体性形成中的作用。传统意义上, 人们认为语言是人们日常生活中交流沟通的工具, 说话人意识到自己的言语行为及其所传达的意义。拉康则关注语言在人与人的谈话关系中的作用,即语言与主体间性的关系,认为人的主体性并非与生俱来,而是在其成长过程中,说话者借助语言来构建自己的主体性, 因此由此产生的主体是语言的主体, 服从于语言。岳凤梅(2005:53)认为“在拉康看来, 主体只不过是受语言束缚、被语言折磨的动物。 我们虽然是讲话的主体, 然而,在语言中, 我们从不可能完全表达我们心中所想, 在我们所说和我们实际上想说之间总存在一些距离。……主体不再是语言的执行者, 而是受语言支配, 被语言述说着。” 由此可见,人的主体性很大程度上是由说话者的语言所决定的。

拉康认为主体存在三层结构,即想象、象征和实在,想象来自于镜像阶段,象征又源自想象,象征最终形成实在。想象界虽然产生于镜像阶段,但并不随镜像阶段的消失而消失,而是继续向前发展进入成人主体与他人的关系之中,即发展至象征界并与之并存。萨若普 (1992:84) 认为这三层秩序是主体存在的三种不同阶段, 它们与现实性相联系, 但又独立于现实性。每一秩序都被赋于不同的功能。无论何时任一秩序的改变都会影响其他秩序的重新定义。萨若普(1992:85~86) 指出“在想象的秩序中,一个人对他人的理解是由他自己的意象所塑造的。被知觉到的他人实际上或至少部分上是一种投射。”王国芳和张晓文(2003:41)指出想象界是人的个体生活或人的主观性的领域,它在主体的个体历史的基础上形成。想象界执行着类似弗洛伊德的“自我” 的功能, 但它不受现实原则支配,而是遵循着视觉的或虚幻的逻辑。想象界是“妄想功能”、不现实的幻想的综合。王国芳(2019:115)指出:拉康认为象征界是由想象的主体向真实的主体的过渡。王国芳和张晓文(2003:42)指出:拉康所谓的象征界, 是由语言、 社会与文化的象征现象构成的一个人格层面。在这一层面上,主体通过言语活动表达其欲望和情感,把自己纳入语言交际的网络,同时,在主体性的确立过程中,主体也被异化,与真实的自己分离得越来越远。

(二)实语与虚语

借鉴海德格尔对言语真实性的区分,拉康(1953)把精神分析中的主体语言分为“实语”和“虚语”。前者指交际主体在脱离自我虚拟的想象阶段进入真实自我的象征阶段中所说的言语, 是交际主体在与另一主体言语交往中所形成的无意识内容;后者则是指交际主体在自我虚拟的、不真实的想象阶段中所说的言语, 它阻碍交际主体交往中的“ 实语” 的说出。 在精神分析当中, 当交际主体讲述想象的“虚语”时,其所言说的不是真实的能指。在心理分析时, 分析者首先引出话题, 被分析者自由联想,从而引导交际主体说出其内心的“ 实语” 。拉康(2001:280)认为被分析者在讲述中所呈现的笑话、双关语、以及表达口误或否定,其实是无意识内容的真实显现,关注这些无意识内容有助于人们了解说话者的真实意图,因为“主体用这种否定的方式讲述被自我压抑的无意识真相, 否定本身肯定了‘他者的存在”(岳凤梅 2005:51)。常引用的例子如:“‘你认为我要说一些侮辱的话, 但是, 我真没这个意思。”(岳凤梅 2005:53),言下之意则实际上是隐晦地表达了“我想侮辱你”。因此,在分析主体心理时应时刻注意主体的“虚语”背后所隐含的“实语”,才能理解交际主体的真实意图。

(三)潜意识的本质

精神分析的治疗会谈在拉康看来是患者(被分析者)与医生(分析者)间的一种话语交流,其中,被分析者是主体,分析者是“他者”。分析者的作用就是促使虚的言语转变为实的言语(王国芳 2019: 154)。拉康认为潜意识是大他者的话语,在精神分析的治疗会谈中,分析者即大他者。因此,分析者的话语就是被分析者的潜意识。这种潜意识先于语言表述,代表的是“被剥夺了语言表述的那些思想内容”(拉康 2000:10)。拉康同时强调潜意识不是主体的一个纯个人的领域, 而是人际互动的结果。他认为潜意识存在于你我之间,具有同语言一样的结构,其作用像语言在人际交往中的作用一样。

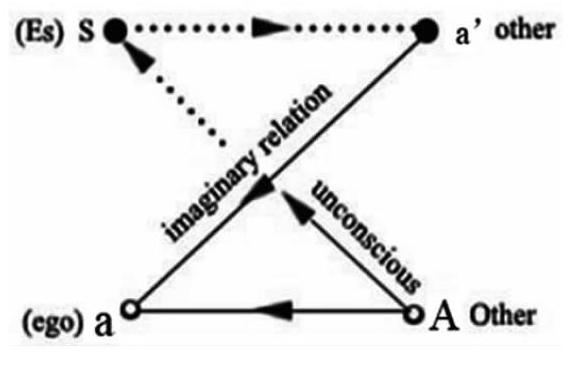

霍红(2014)于《拉康的语言观研究——语言维度中的主体建构及其“在世”的现身状态》指出:关于潜意识,拉康提出两个重要的命题。其中一个即为:“潜意识是大他者的话语”。拉康认为,真实的交流涉及到的不仅是两个主体,还应包含着两个客体,即:两个主体之间所谓的交流只是主体自我之间的想象性关系而已。在拉康选集之《论精神错乱的一切可能疗法的一个先决问题》中,曾提出以下模式(引自霍红 2014:64.):

S代表主体,即被分析者;a代表主体的自我,或说想象的自我;a代表想象的他人;A代表大他者以及他人的主体。A—>S为“语言之墙”,是一条代表潜意识的轴线。a—>a为想象轴线。当主体S与主体A说话时,言语首先会到达a想象的他人,而不是A,即S—>a轴线。然后沿着想象轴线,回到主体自我的a中,即a—>a。而从始至终,主体S的言语都未曾到达另一主体A。也就是说,主体S在a处听到A发自a的某种言语,而实际上这种言语是S自己的经过改变了的言语(在分析会谈中,分析者指是把被分析者或主体S的言语返回给主体),主体S的言语经过S—>a和a—>a的语言转换,经过潜意识作用稍加改装后,以潜隐的方式返回S,即A—>S。主体S的本身却未能意识到这一点。在A到S 方向上潜意识起了作用,所以可以说“主体的潜意识是大他者的话语”。

三.拉康语言观视域下的《红字》男主人公的心理分析

(一)分析者话语下的丁梅斯代尔

在《红字》中,男主人公是一位矛盾的、具有双重人格的牧师。在大家眼中,毕业于英国名牌大学的丁梅斯代尔天资聪颖,学术成就斐然,善于言辞和具有强烈的宗教热情,在同行中深受声望。文中描写道“许多人说,他的话如同天使的声音一样感人肺腑,人们把他看成是上帝派来的神圣的人,甚至认为连他的脚踏过的地方都是神圣的,少女愿为他保贞洁,老人渴慕死后葬在他身边。”由此可见,他是一位虔诚的教徒,对上帝的敬畏达到了登峰造极的地步。也正因为如此,正如雷旭辉 , 陈亚斐(2008)指出,丁梅斯代尔是矛盾的:一方面,由于人的天性和一时的激情,他背叛了他所笃信的宗教,背叛了“上帝”;另一方面,由于狂热的宗教信仰和自身懦弱的性格,想认罪又不敢,他变成了信徒心目中完美的教士,拖着沉重的“脚镣”,继续传道布教。这造就了他的公开和隐蔽的两个自我。

小说中,齐灵沃斯以医生的身份接近丁梅斯代尔,并以试探性的语言有意无意地迫使丁梅斯代尔说出因世俗严禁的事实。而这社会道德规范和风俗习惯就是拉康语言观中的大他者。在精神分析中,齐灵沃斯就好比分析者,而丁梅斯代尔则是处在潜意识下的,并尚且未能形成主体的被分析者。霍红(2014:95)认为分析者的主要目的在于像实在界一样,激起被分析者说的欲望,使被分析者意识到自己的真正欲望。在《红字》中,男主人公内心的真正欲望是能够公然忏悔自己的犯下的罪行-通奸,卸下内心愧疚,即便这需要舍棄令人敬仰的崇高职位-牧师。王国芳(2019:160)在《后现代精神分析:拉康研究》中指出作为听者的分析者,不仅要倾听被分析者讲些什么,更重要的是倾听被分析者的意图,即判断讲者想说什么。在语言观中,就体现为分析者要善于寻找被分析者话语中所隐含的所指。在《红字》中,丁梅斯代尔以能够继续积德行善以补偿过去的罪恶为由,为支持掩盖罪行的一方作辩护。而作为分析者的齐灵沃斯,在知晓事实真相的前提下,以墓地里采来的黑草药为起点,引入是否应该将可耻的罪行白于天下的话题。齐灵沃斯虽以男主人公表面所持观点相对立,实则为男主人公的潜意识。 因为在拉康理论中,潜意识是大他者的话语,而在分析性会谈中,大他者则是分析者。《后现代精神分析:拉康研究》中,王国芳(2019:89-90)指出:拉康认为,大他者,包括父母亲、行为规范、传统习俗、分析对话或分析者等。但这些概念并没有固定的意义,如同漂浮的能指没有对应的所指,需要在特定语境下形成特定的意义。在《红字》中,这个大他者即指清教徒所提倡的对婚姻的严肃态度和虔诚信仰。在这种宗教的影响下,正直善良的人只能生活在忧郁、恐惧之中,抑制着自己人的本性和对美好事物的渴望,生活在铁面无情、压抑人欲的清教统治中。

丁梅斯代尔是可悲的。他虚伪、懦弱又自私,是宗教事业的牺牲品。他想认罪,但又不敢公开承担自己的罪责。在丁梅斯代尔与海斯特的对话中,丁梅斯代尔为被分析者,牧民为分析者,即大他者(王国芳于2019:89年指出:在分析性对话中,大他者为听他人进行谈话的主体)。《红字》中,丁梅斯代尔通过向海斯特言说,实则是向教民表达:“想我这样一个灵魂已经毁灭的人,由怎能拯救他人的灵魂呢?”通过拉康模式分析,丁梅斯代尔作为主体S向牧民交流时,由于“语言之墙”(即潜意识)的存在,丁梅斯代尔的言语不能到达牧民,而是先到达丁梅斯代尔自我的“想象的牧民”,而后,又由想象轴线到男主人公真正的自我a中,这一过程后,男主人公最终接收到的实际上是自己通过潜意识改变后的话语。从中我们可以总结出两点:首先,这句话是丁梅斯代尔针对大他者“教民”所说。其次,丁梅斯代尔是想表达“拯救他人的灵魂,怎能轮到我这样一个灵魂已经毁灭的人呢?”强调自己罪孽深重,而非自己能否具备教化牧民的能力。所以说,在拉康的模式中,丁梅斯代尔的言语并不是对海斯特或牧民说,但是他们却是必要的,因为他们是男主人公言说的真正对象。由此可见,由于狂热的宗教信仰和自身懦弱的性格,想认罪又不敢,不可避免地变成了信徒心目中完美的教士,拖着沉重的“脚镣”,继续传道布教。

(二)实语与虚语纠结中的丁梅斯代尔

在《红字》中,男主人公认为:“把人们的思想和行径暴露出来,不能算是一种报应。”实则,是男主人公心理独白:“赎罪就应坦白罪行”。通过拉康语言观中对于言语层面的否定的解释,我们可以跳过男主人公具有伪装性的言语,探索其真实想法。王国芳(2019:93)指出:拉康认为,潜意识在言语中或在一个句子的水平上表现出来,就是否认。拉康认为,无论话语中否认什么,它都是潜意识的材料。否认是被压抑事物逃过自我审查,而表现出来的一种方式。拉康认为潜意识就是他者,而他者不同语境有着不同的含义,在《红字》中,他者于男主人公的则代表着禁欲和对教义的绝对遵循;那么男主人公的潜意识则为应公开自己的罪行,而非担任着宣扬教义的职位却做着与此相悖的罪行。在其内心深处,他感到自己是一个罪人。人们越是敬仰他,越是崇拜他,他心里的罪恶感也就越深。所以,在他看来,获得救赎的唯一途径就是:认罪。

(三)拉康语言观下塑造的丁梅斯代尔人物主体

在《红字》中,男主人公不愿放弃学识渊博、品行高尚的牧师形象。在他人眼里,他是受人尊敬爱戴,是与犯下羞耻通奸罪行的海斯特形象相反。镜像阶段对自我的整体性认识,是一种想象的虚幻水平的认识。在《红字》中,男主通过对受人爱戴的牧师形象的确认而形成自我,而这样理想形象的是与已犯过通奸罪行的形象相背。 根据拉康的精神分析学,男主人公不愿坦白罪行,是因为通过他人而认识的自己是他所愿意让别人见到的一种“自己”。王国芳(2019:113)在《后现代精神分析:拉康研究》一书中指出:想象界产生于镜像阶段,但并不随着镜像阶段的消失而消失,而是继续向前发展进入成人主体与他人的关系中,即发展至象征界并与之共存。其中,镜像在儿童心理学中,是一种研究婴儿的自我意识时使用的方法,即通过观察婴儿对镜子中自己的形象(即镜像)的反应,从而确定自我意识发生的时间。镜像阶段,曾被用于法国儿童心理学家瓦龙的研究中,他发现婴儿在镜像的活动与他们自身的活动之间看到了一种联系——镜像即自我。在拉康理论中,镜像阶段不仅应用于儿童对自我的辨认,还将其运用于主体结构分析中,即镜子只是一种象征性的说法,通常情况下,我们每个人都将他人作为镜子,并通过其而认识自己。因此,在男主人公不愿坦白罪行的阶段中,他仍然尚处于想象阶段。

在《红字》中,男主人公出生于清教徒生活环境,受语言在社会的具体表现的影响——即严肃、禁欲、提倡节俭的观念,成为了一位品行端正学识渊博的牧师,备受众人敬仰。王国芳(2019:115)指出:拉康提出象征界基于两个前提:一.语言是于先主体而存在的客观条件。语言在社会中的具体表现可以是文化传统或神话传说等等,这些存在构成了一个庞大且强大的存在体。每个学习语言的儿童都必须屈从于这个存在体之下,而无法完全驾驭它。人只是语言符号作用过程的产物,而非这个过程的成因或起源,即人只是能指的结果,而不是能指的原因。因此,男主人公是清教徒大背景下的产物,也可以说是语言的产物。二.在《红字》中,男主人公在一时过错与海斯特私通后,因清教的思想傳统,男主人公意识到自己做出了与自幼在语言习得的传统相背的罪行。王国芳(2019:115)指出:拉康认为语言经验是实际生活经验的替代。对语言的掌握以及对符号的应用,便在人们的经验和表达这种经验的符号之间造成了一种分裂、分离的关系。随着年龄的增长,这种分裂的程度会越来越深,最终成了人们无法突破的限制-语言出现的同时带来了原始压抑,导致了潜意识的产生。所以,当男主人公向齐林沃斯谈论认罪是否算是补偿罪恶时,所表达出的语言与并不能完全传达出自己渴望认罪的想法,因而带来压抑,导致渴望认罪的潜意识的产生。

在《红字》中,男主人公的心理发展由想象进入了象征阶段,表现为公开认罪,面对现实。在想象阶段,男主人公沉迷于众人眼中的德高望重的牧师形象,这个阶段的他是“小他”,看到的是镜像阶段没有参照物的自己。最终,男主人公的认罪体现了他接受法权重压下的生活,遵从象征界的大他者的法则。张海蓉(2005:108~109)指出:人类语言的出现与儿童进入语言之网中一样——是一个从自由的想象界步入受到社会法权道德限制的象征界过程。儿童在镜像阶段与自身的形象认证被拉康称为“初级认证”,因为在这个时期的自我缺乏一个参照习,以至无可避免地陷入无知;只有在象征阶段,自我才可能得到这个参照——符号的差异性,并且加入到主体之间的交际中去,从而消灭无知。在语言结构中,符号的差异性是指,只有存在“我”的对立面——“你”“他”“她”,“我”这个位置才得以存在。在主体三层结构说中,符号的差异性体现为:主体通过象征界中的大他者——“想象秩序”而形成。“想象秩序”可以包括父母亲、行为规范、传统习俗等等。因此,男主人公的认罪正是他接受“想象秩序”的体现,这种接受是男主人公向大他者的屈从,是大他者的法权之下生存的终极表达。

四.结语

本文通过运用拉康的精神分析法中的语言观,对《红字》中男主人公丁梅斯代尔内心愧疚却不肯认罪的矛盾心理浅析,以此来更好地解释男主人公所作所为的原因及其内心变化波动与语言的相互关系,从而也能更好地阐明拉康的新精神分析法中的语言观所述的语言对人们心理的影响,及语言对人类主体性的建构。

希望通过此研究,我们将更能深刻地理解《红字》男主人公的心理变化的原因和小说中故事发展的合理性,及了解拉康的精神分析法中语言观所述,并为读者提供一个新角度以品读此经典。

参考文献

[1]Diamond, D. B.(2018). " That self was gone!" the transformations of Arthur Dimmesdale in The Scarlet Letter: A psychoanalytic perspective. American Imago, 75(4): 647~683. Project Muse.

[2]Hariyanti, T., & Nurhayati, D. (2017). Pearl in Hawthorne's The Scarlet Letter: A socio-religious perspective. AWEJ for Translation & Literary Studies, Volume 1. Elsevier.

[3]Isaoglu, H. (2015). A Freudian psychoanalytic analysis of Nathaniel Hawthornes The Scarlet Letter. International Journal of Social Science, 3(32), 499~511.

[4]Lacan, J. Ecrits: A Selection. London, UK: Routledge. 2001, p.280.

[5]Mazhar, S., Khan, A., & Khosa, D. (2018). Universal psychological mechanisms of guilt and redemption: An analysis of The Scarlet Letter and Raja Gidh. Global Language Review, 3(1), 78~96.

[6]Sarup, M. (1992). Jacques Lacan. New York: Harvest Wheast-sheaf, 84~86.

[7]Zhang, K. (2016). Research on names' implications of Hawthorne's The Scarlet Letter. International Conference on Education, Management and Computing Technology (ICEMCT-16), 456~458. Atlantis Press.

[8]Zheng, D. (2017). An analysis of symbolism in The Scarlet Letter. The 4th International Conference on Education, Language, Art and Intercultural Communication (ICELAIC 2017),378~381. Atlantis Press.

[9]安安.从《红字》看霍桑的超验主义思想[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2008(9): 115~117.

[10]陈美.霍桑《红字》女性主义意识的探析[D].天津财经大学,2009.

[11]陈玮.美国文学中关于女性主义的阐释探讨——以霍桑《红字》为例[J] .湖南第一师范学院学报(社会科学II), 2019(4):100~105.

[12]付晓丹.《红字》文本分析的接受美学视角[J].吉林化工学院学报(工程科技I),2013(6):55~57.

[13]洪常春.宗教桎梏下的爱情——《红字》与《荆棘鸟》之比较[D].安徽大学,2006.

[14]霍红.拉康的语言观研究——语言维度中的主体建构及其“在世”的现身状态[D]. 吉林大学,2014.

[15]黄立.梦中的迦南——关于《红字》中的森林意象[J].西南民族大学(人文社科版),2003(11):196~200.

[16]雷旭辉,陈亚斐.《红字》男主人公悲剧人性探析[J].湘南學院学报(社会科学II), 2008(3):39~42.

[17]刘慧娟.论霍桑《红字》中的象征意义[D].山东大学,2013.

[18]拉康:《拉康选集》, 褚孝泉译[M].上海:上海三联出版社, 2000.

[19]李显文、王义文.“A”字的延异性与聚敛性探析——《红字》超验主义思想解读[J].外国语文(哲学与人文科学), 2011(S1):13~16.

[20]宋婷.《红字》与《专使》心理描写对比研究[J].池州学院学报(社会科学II), 2011(5):108~110.

[21]王国芳.后现代精神分析:拉康研究[M].福州:福建教育出版社,2019.

[22]王国芳,张晓文.结构主义精神分析学的主体理论评析[J].教育研究与实验(社会科学II),2003(4):39~42, 52.

[23]万慧. 论《红字》中悲喜交加的美学风格[J].湖北广播电视大学学报(社会科学II), 2014(4):76, 96.

[24]王晓晓.以弗洛伊德精神分析学说解读《红字》主人公[J].语文学刊(教育版),2009(8):81, 91.

[25]岳凤梅.拉康的语言观[J] .外国文学,2005(3): 48~53.

[26]张海蓉.后结构主义精神分析解读:《红字》中的海丝特[J].巢湖学院学报(社会科学II), 2005(4):104~110.

[27]赵静茹.花园和森林——《红字》中荒野意象的生态解读[D].北京第二外国语大学,2016.

[28]赵文琼.从神话原型批评理论看《红字》中的人物形象[J].社科纵横(社会科学II),2011(7):177~178.

说明:本文第一作者及通讯作者:傅光瑶,第二作者:林思为,第三作者:郑乐伊,第四作者:雷沉静

(作者单位:福建医科大学)