胡声与汉韵——音乐史视域下的中古琵琶文学

2021-04-01吴梦雅

吴梦雅

( 中国社会科学院大学 文学系,北京 102488 )

琵琶兴盛于隋唐,其时有四弦琵琶、五弦琵琶、直项琵琶、曲项琵琶等多种样式。在此之前,魏晋南北朝是琵琶定型的关键时期,此时琵琶的音箱、形制还没有完全固定下来,面板的大小、音箱的厚度和形状,琵琶颈的长度和宽度,琵琶项的曲直、出音孔的数目和形状等等,都是比较自由的。据《中国古代琵琶的“相”与“品”》一文统计,其音箱形状主要有大梨形、小梨形、瘦梨形等等[1],琵琶弦数目有四弦和五弦,琵琶项有曲项和直项。这也说明,早期“琵琶”是某一大类乐器的统称,而非特指一种乐器。以地域划分,当时的琵琶主要有北朝琵琶和南朝琵琶。

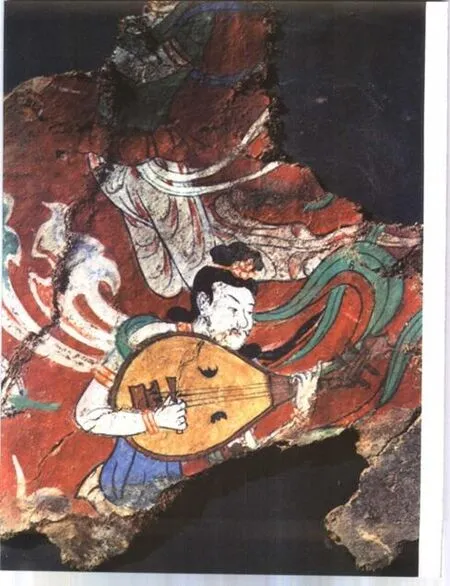

北朝的琵琶的主要特点是:梨形或近梨形的音箱(见图 1)、四弦或五弦、曲项或直项不定,它是在战火中进入到北朝的。据史料记载,北魏灭北燕冯氏政权后,西域诸国乐器进入北魏的宫廷,成为北魏乐署的重要成员。由于当时战争频繁,北魏宫廷又缺乏音乐专才,琵琶进入北魏乐署后,并没有立即绽放异彩。

与之相对,南朝也有颇为流行的弹拨乐器——阮咸琵琶。南朝士大夫们优游卒岁,沉浸在与山水相伴的文艺生活中。这种生活自然不会缺少音乐的点缀。善弹琵琶的士大夫们被时人视为文艺兼修的通才。但细究形制,流行于南朝贵族之间的阮咸琵琶,与北朝的琵琶大相径庭。到了唐代,为了便于区分两者,唐人将北朝琵琶仍称琵琶,将南朝琵琶改称“阮”,或“阮咸”:

有人破古冢得铜器似琵琶,身正圆,人莫能辨。行冲曰:‚此阮咸所作器也。‛命易以木,弦之,其声亮雅,乐家遂谓之‚阮咸‛。[2]

阮咸的外形虽与唐琵琶相似,但其音箱为圆形,音色清亮高雅。南朝的琵琶与北朝的琵琶在形制、音色方面如此不同,却都被叫作琵琶,是因为其演奏手法的相似。琵琶在刘熙《释名》中被解释为“推手前曰枇,引手却曰杷”,[3](现代琵琶的演奏手型,仍然是以“枇”“杷”为基础,即以食指弹、大指挑为右手的基本手型。)

图1 伎乐天,北魏,麦积山石窟七八窟,《中国美术全集》绘画编18

南朝琵琶与北朝琵琶虽然演奏手法相似,其乐器特点、音乐功能都是极不相同的。具体而言,南朝琵琶(阮)的出现较早于北朝琵琶;南朝琵琶更多与筝、笛等配合,北朝琵琶更喜好与鼓、钹等乐器配合;南朝琵琶音色亮雅,而北朝琵琶铿锵有力;更重要的是,从乐器的功能来说,南朝琵琶多为歌唱伴奏,北朝琵琶多为舞容伴奏,下面将分条论述。

一、出现时间与音乐风格的不同

南朝琵琶(阮)出现在秦汉时期,但以此演奏魏晋时期的新音乐,是在曹魏时期。并且,因为“新声”的出现,南朝琵琶开始崭露头角,《晋书》记载:“相和,汉旧歌也,丝竹更相和,执节者歌。本一部,魏明帝分为二,更递夜宿。本十七曲,朱生、宋识、列和等复合之为十三曲。”[4]716汉代旧曲已经初具规模了,不但有相和的丝竹,亦有掌管节奏的乐工,并由掌节奏者歌唱。乐工们一面整理汉代旧曲,一面造新声:“案魏晋之世,有孙氏善弘旧曲,

宋识善击节唱和,陈左善清歌,列和善吹笛,郝索善弹筝,朱生善琵琶,尤发新声。”[4]716(魏晋新声较汉代旧曲,乐队分工更加科学。汉代旧曲“执节者歌”,而魏晋新声“击节”者只是唱和,“清歌”另有专人负责,主唱者不主节奏。)包含琵琶乐的魏晋新声涵盖了三个层面:一是新的曲调,二是新的歌辞,三是新的律吕。

新的曲调自不必说,这里的器乐都是为徒歌伴奏的,徒歌来自民间的口耳相传,新曲调的产生,是自然的事情。而新的歌辞,乃是由于曹氏父子对音乐的重视,于是文士们跟随其后,创作出许多可伴管弦的歌辞。“及削平刘表,始获杜夔,扬鼙总干,式遵前纪。三祖纷纶,咸工篇什,声歌虽有损益,爱玩在乎雕章。是以王粲等各造新诗,抽其藻思,吟咏神灵,赞扬来饗。”[4]676

新的律吕,不是指新音阶或新调式的产生,是指重新校定十二律的音高。这部分工作主要是由荀勖完成的。武帝泰始九年,荀勖发现由于历史的迁变,当时的度量工具与古代所用的不同,如此势必造成音高上的误差,于是荀勖依《周礼》记载重造度量工具,并以此造新的定音工具:铜钟。“荀勖造新钟律,与古器谐韵,时人称其精密。”[4]491在这样浓厚的音乐氛围下,阮可以演奏的曲调更多,其音律更加准确,在乐队中的分工也更加明确,因此渐渐流行开来,并在其后的南朝,成为士大夫们标示风骨的乐器。

北朝的琵琶,是由西域诸国传进来的乐器。其传播的渠道有两种:一种是和平的方式,如联姻、贸易等等,如北周迎娶皇后阿史那氏,随行有苏祗婆这样的琵琶乐手;一种是战争的方式,“世祖破赫连昌,获古雅乐,及平凉州,得其伶人、器服,并择而存之。后通西域,又以悦般国鼓舞设于乐署。”[5]2828在这两种力量的助益下,北魏的乐舞景象为之丰富。然而,北魏虽然得到了许多乐器、各地曲调,距离融合各地音乐、形成新音乐仍然有很长的一段路。北魏的音乐制度建立缓慢,主要是因为帝王们忙于征战,政治局面并不安定。“既初拨乱,未遑创改,因时所行而用之。世历分崩,颇有遗失。”[5]2827同时,北魏初期的帝王们大多缺少对音乐的兴趣:“诸帝意在经营,不以声律为务,古乐音制,罕复传习,旧工更尽,声曲多亡。”[5]2828并且,拨乱时期的北魏也缺少音乐人才:“时司乐上书,典章有阙,求集中秘群官议定其事,并访吏民,有能体解古乐者,与之修广器数,甄立名品,以谐八音。诏‘可’。虽经众议,于时卒无洞晓声律者,乐部不能立,其事弥缺。”[5]2828这些因素都使得北魏音乐制度一直没有完备。即便如此,北魏乐署仍旧拥有着来自多民族的、各个地域的音乐,其中,来自西域的琵琶数量最多,有七十余件。说明北魏对西域音乐,尤其是琵琶,是完全接纳并欣赏的,“然方乐之制及四夷歌舞,稍增列于太乐。金石羽旄之饰,为壮丽于往时矣。”[5]2828-2829这为后来北朝琵琶音乐的发展定下了基调。

北周时,乐工苏祗婆入周武帝宫廷,以高超的琵琶演奏技巧为周武帝赏识。北周亡后,苏祗婆入隋,更以龟兹调式为异域新声:

先是周武帝时,有龟兹人曰苏祗婆,从突厥皇后入国,善胡琵琶。听其所奏,一均之中,间有七声。因而问之。答云:‚父在西域,称为知音,代相传习,调有七种。以其七调,勘校七声,冥若合符。一曰‘娑陁力’,华言平声,即宫声也。二曰‘鸡识’,华言长声,即商声也。三曰‘沙识’,华言质直声,即角声也。四曰‘沙侯加滥’,华言应声,即变徵声也。五曰‘沙腊’,华言应和声,即徵声也。六曰‘般赡’,华言五声,即羽声也。七曰‘俟利’,华言斛牛声,即变宫声也。‛译因习而弹之,始得七声之正。然其就此七调,又有五旦之名,旦作七调。以华言译之,旦者则谓‚均‛也。其声亦应黄钟、太簇、林钟、南吕、姑洗五均,已外七律,更无调声。译遂因其所捻琵琶,弦柱相饮为均,推演其声,更立七均。合成十二,以应十二律。律有七音,音立一调,故成七调十二律,合八十四调,旋转相交,尽皆和合。[6]345-346

与南朝荀勖所作的音律改革不同,苏祗婆引入了新的音阶。此时的中原音乐已经有雅乐音阶和清乐音阶,苏祗婆的新音调带来了新的调式和新的音乐风格。①于是,北朝琵琶开始有了系统的音乐理论基础。与以往仅存其器的状况相比,这时候的北朝琵琶才开始了乐理与乐曲并行的局面。而更多的曲调的出现,则有待于其后的唐代乐师们。

就演奏风格而言,南朝琵琶与北朝琵琶有明显的差异。根据《隋书·音乐志》的记载,南朝琵琶是用于演奏丝竹之乐的,因此与之搭配演奏的乐器都是筝、笛等;而北朝琵琶是多与鼓、钹等打击乐器配合。就音色而言,南朝琵琶清澈圆润,而北朝琵琶声音高亢、穿透力强。唐时,南朝琵琶已经更名为阮,白居易曾形容阮的音色:

掩抑复凄清,非琴不是筝。还弹乐府曲,别占阮家名。古调何人识,初闻满座惊。落盘珠历历,摇珮玉琤琤。似劝杯中物,如含林下情。时移音律改,岂是昔时声。(《和令狐仆射〈小饮听阮咸〉》)[7]

“落盘珠历历”是拨片快速弹挑带来的听觉感受,“摇珮玉琤琤”说明阮的音色清澈温润,而北朝梨形音箱的琵琶音色则激烈得多。唐人诗云:

浑成紫檀金屑文,作得琵琶声入云。胡地迢迢三万里,那堪马上送明君。(《凉州词》)[8]

“声入云”说明其声高亢、穿透力强,这正是北朝琵琶的音色。

二、音乐功能不同:为歌唱伴奏和为舞容伴奏

(一)南朝琵琶的音乐功能:为诗即兴吟唱伴奏

除了音乐风格的不同,南朝琵琶和北朝琵琶的功能也有很大区别。南朝琵琶经常是为声乐伴奏的,声乐的音乐部分即魏晋时代开始出现的“新声”,声乐的文字部分多是流行于民间的曲辞,或是文人创作的歌诗。在南朝,能为琵琶弹奏“新声”,是彰明才艺而又不失身份的事情,刘宋时代的范晔因为有这项才艺,被宋文帝屡屡暗示,希望他弹奏一曲:“(范晔)善弹琵琶,能为新声,上欲闻之,屡讽以微旨,晔伪若不晓,终不肯为上弹。上尝宴饮欢适,谓晔曰:‘我欲歌,卿可弹。’晔乃奉旨。上歌既毕,晔亦止弦。”[9]从这段史料可以看出,南朝琵琶是歌唱时绝佳的伴奏乐器,而范晔无视宋文帝的暗示,姿态倨傲,而“上歌既毕,晔亦止弦”,说明歌止弦亦止的伴奏法是反常的,是范晔为不愿配合伴奏的姿态,正常的伴奏应当是歌唱结束后,琵琶的乐音在其后慢慢结束。

那么,魏晋南北朝的士大夫,是以怎样的曲谱来唱着诗作、并以琵琶伴奏的?何以后世并不闻其谱呢?笔者认为,与民族音乐中以骨谱记音的习惯有关。骨谱的特点是不完全呈现完整的曲调,只记载其中的主要音符,更多的细节音符和演奏技巧,在于乐工的口传心授,这是中国民族音乐的一个特点,好处是可以由演奏者或演唱者自由发挥②,弊端是过于依赖面对面的传授,曲调难以广泛流传。当时有乐工间流传的谱子,应当是在演奏中总结出来的、较为简洁的骨谱。既然谱子不必示于大众,只在乐工之间流传,当时的记谱一定是极其简略、随意的。再加上战火,当时谱子便难以流传至今了。

骨谱是在演奏实践中总结出来的、业已成熟的曲调,笔者认为,当时还有一种器乐伴奏方式——无谱即兴伴奏,上文所引范晔为宋文帝歌唱伴奏,即是一例。即兴伴奏,是指按照歌者的即兴演唱,以琵琶伴奏。笔者大胆设想,当时人们的即兴演唱,是根据朗诵声调的高低变化,形成一种介于吟诵和歌唱之间的方式——吟唱。若以现代普通话衡量,平上去入四声调自然没有多少变化,念出来难以形成复杂的曲调,但中古音声调繁多,从诵读过渡到吟唱,是可以形成较动听的旋律的。这一猜想并不是凭空的,现今仍旧有以方言吟唱诗的习惯,赵元任先生曾就家乡常州孩童的吟唱,整理出了若干谱子。[10]当然,这只能说明吟唱的存在,并不能说明南朝有以琵琶为诗歌吟唱伴奏的现象。笔者的这一猜想,当需要更多的历史文本的佐证:

王大将军年少时,旧有田舍名,语音亦楚。武帝唤时贤共言伎艺事,人皆多有所知,唯王都无所关,意色殊恶。自言知打鼓吹,帝令取鼓与之。于坐振袖而起,扬槌奋击,音节谐捷,神气豪上,傍若无人,举坐叹其雄爽。[11]700

《世说新语》言王敦“语音亦楚”(余嘉锡先生认为,此处“楚”语指的是齐鲁间的地方语言),“语音亦楚”一方面陈述了王敦的口音,另一方面,也与下文所说的不擅长“伎艺事”有因果联系:当时朝臣都懂得一些乐器,而王敦由于口音仍旧是齐鲁间的方音,才使得他不会演奏流行的丝竹乐器,由此可见,丝竹之乐与方音,是有一定关系的。不过,既然齐鲁之音被讥为“楚”音,那么,正音应当是哪一种呢?《晋书》中有这样一段记载:

袁宏字彦伯,侍中猷之孙也。父勖,临汝令。宏有逸才,文章绝美,曾为咏史诗,是其风情所寄。少孤贫,以运租自业。谢尚时镇牛渚,秋夜乘月,率尔与左右微服泛江。会宏在舫中讽咏,声既淸会,辞又藻拔,遂驻听久之,遣问焉。答云:‚是袁临汝郞诵诗。‛即其咏史之作也。尚倾率有胜致,即迎升舟,与之谭论,申旦不寐,自此名誉日茂。[4]2391

谢尚对袁宏的吟诵极为赞赏,不仅仅是因为他的辞藻,更因其诵念清会动听。袁宏是陈郡阳夏人,父亲为临汝令,属吴地。袁宏所念,当是洛阳音与吴语的结合,可见,在南朝,洛阳音与吴语的结合体正是当时所尊的口音。袁宏尚未将吟咏发展到歌唱,就已经如此动听,吸引了爱好音律的谢尚驻足良久,可知吟咏已经具备了基本的旋律性,可以作为唱的基础。

如果说以上两则材料还不够明确,那么《旧唐书》中一段记载则可以说明南朝音乐与说话声调的密切联系:

自长安已后,朝廷不重古曲,工伎转缺,能合于管弦者,唯《明君》《杨伴》(《通典》作‚《杨叛》‛)《骁壶》《春歌》《秋歌》《白雪》《堂堂》《春江花月》等八曲。旧乐章多或数百言,武太后时,明君尚能四十言,今所传二十六言,就之讹失,与吴音转远。刘贶以为宜取吴人使之传习。以问歌工李郎子,李郎子北人,声调已失,云学于俞才生。才生,江都人也。今郎子逃,清乐之歌阙焉。[12]

由于乐工不能正确掌握歌辞念法,使得旧的乐章歌曲大都不传,而要解决这一问题,惟有让乐工学习吴音。这就很能说明,歌辞的口音与声调对歌曲的旋律是有决定的意义的,正由于此,唯一掌握声调口吻的李郎子出逃后,清乐歌曲再不能演奏了。

宋文帝欣赏范晔的音乐才能,而范晔却不情愿为宋文帝伴奏,这说明对士族而言,擅弹琵琶是可以自矜自许的一项重要才能,其演奏姿态可以彰示士人的风骨,而不仅仅是炫耀技法。《世说新语》中有这样一段记载:

或以方谢仁祖不乃重者。桓大司马曰:‚诸君莫轻道,仁祖企脚北窗下弹琵琶,故自有天际真人想。‛[11]734

这段记载有另一种版本:“坚石挈脚枕琵琶,有天际想。”[11]734关于“企脚”“挈脚”的具体动作,诸家解释不一。一种意见认为是垂足而坐的姿态。但是,垂足而坐应当是有胡床等坐具,胡床在当时是新式坐具,如有使用,一般会点明(如下引谢尚在市中佛国门楼上弹琵琶时,便点明其坐具为胡床),而这里并没有说明谢尚所坐的是胡床,故垂足而坐的解释不取;笔者倾向于将“企脚”“挈脚”解释为翘起足尖。从“挈脚枕琵琶”的文本来看,“枕琵琶”似乎以琵琶为枕,但首先,谢尚作为爱音乐之人,很难想象他会将脆弱的乐器当做枕头,另外,提起脚枕着乐器躺着的姿态,实在怪模怪样,难以称作“有天际想”。因此,“枕琵琶”应当是以弹奏者身体的某个部位,为琵琶作枕。此处以琵琶模拟人,人类的颈部既然需要枕头为支撑,琵琶长颈,亦需要“枕”。以弹奏姿态而言,琵琶颈部枕于左腿,是需要左腿稍微高于右腿的,在席地而坐的姿势中,为了使左腿侧起,需要一个支撑点,这个支撑点就是后脚跟,而当后脚跟发力支撑时,脚尖会不自觉翘起,形成“挈脚”“企脚”的样子。

但是,谢尚为何要将琵琶颈部枕于腿上呢?正常的盘腿姿态不能满足演奏么?这就涉及到了左右手演奏的问题。魏晋时候的阮,还不是竖直着演奏的,而是横抱或者斜抱在怀中的(见图 2),右手弹奏,左手按弦,但由于是横(斜)抱,左手既承担着按弦、换音位的职责,又要承担一部分乐器的重量,并不轻松。谢尚的“企脚”“挈脚”,以演奏姿态来说,应当是右腿仍处于盘的姿势,左腿侧起,将琵琶颈部置于左腿膝盖前后的位置上,此时以左脚后跟发力以掌控平衡,左脚后跟翘起。这一演奏姿势将左手解放出来,更加自如地演奏。这才有了“天际真人”的自由挥洒状态。

图2 《竹林七贤与荣启期图》之《阮咸图》,南京西善桥刘宋大墓壁画

关于谢尚的琵琶演奏,《乐府诗集》中还有一段记载:“谢尚为镇西将军,尝著紫罗襦,据胡床,在市中佛国门楼上弹琵琶,作《大道曲》。市人不知其三公也。”[13]这里谢尚不再是盘腿而坐了,应当是垂足坐,如果依旧横抱琵琶,琵琶颈部就失去了力度支撑,因此,笔者推测,谢尚已经开始尝试了竖抱弹奏姿态了。

综上所述,笔者认为,首先,南朝琵琶的音乐功能之一是为诗的即兴吟唱伴奏,这一吟唱,是从南朝所用语言的声调添加音符、形成简单旋律而来的。由于这是依据说话声调的即兴吟唱行为,因此不需要曲谱,但需要琵琶伴奏者具有听音、找音能力。好的琵琶伴奏,可以为诗歌吟唱定节奏、旋律,是伴奏者音乐才华的体现,因此,南朝士大夫以善弹琵琶为傲;其次,南朝琵琶的弹奏姿态,仍然是横抱或斜抱姿态,这一姿态不利于解放左手,但当时的演奏者已经开始探索解放左手的方式,如谢尚以侧起的左腿为支撑,将琵琶颈部枕于膝盖附近,使左手免于承担一部分乐器的重量,便于弹奏。并且,由于胡床的使用,南朝时可能已经开始尝试阮咸琵琶的竖抱弹奏。

(二)北朝琵琶的音乐功能:为腾跃旋转的舞蹈伴奏

北朝则多以琵琶为舞蹈作伴奏,音乐的首要作用就是为舞蹈提供恰当的音调和节奏。《魏书·乐志》说:“凡音乐以舞为主,故干戈羽籥,礼亦无别,但依旧为文舞、武舞而已。”[5]2842因此,北朝吸收了大量的其他民族的舞蹈。如天竺乐与康国乐:

天竺(乐)者,起自张重华据有凉州,重四译来贡男伎,《天竺》即其乐焉。歌曲有《沙石疆》,舞曲有《天曲》。[6]379

康国(乐),起自周武帝娉北狄为后,得其所获西戎伎,因其声。歌曲有《戢殿农和正》,舞曲有《贺兰钵鼻始》《末奚波地》《农惠钵鼻始》《前拔地惠地》等四曲。[6]379

北朝琵琶是为了适应舞蹈而演奏的,北朝舞蹈,既有本族的舞蹈,更多是外来舞蹈:西域诸国如龟兹、安国、康国、疏勒而来的舞蹈,扶南、天竺等南方国家而来的舞蹈。以龟兹舞蹈为例,其舞容生动而明快,头部动作有撼头、弄目,手部动作有弹指、抃等等,其脚步动作有快速腾跃、旋转,为了适应多样的舞蹈动作和快速的舞蹈节奏,舞蹈的伴奏音乐也须是“急管繁弦”式的。唐诗中对西域舞蹈的描述是:

胡腾身是凉州儿,肌肤如玉鼻如锥。桐布轻衫前后卷,葡萄长带一边垂。帐前跪作本音语,拾襟搅袖为君舞。安西旧牧收泪看,洛下词人抄曲与。扬眉动目踏花毡,红汗交流珠帽偏。醉却东倾又西倒,双靴柔弱满灯前。环行急蹴皆应节,反手叉腰如却月。丝桐忽奏一曲终,呜呜画角城头发。胡腾儿,胡腾儿,故乡路断知不知。[14]

从此诗来看,舞曲节奏明快,结束时亦有突然收煞之感,以西方乐理言,其曲调当多有八分音符乃至十六分音符、三十二分音符,可见北朝琵琶音乐多是此类快节奏的舞曲,但是,其演奏之快,并不为了炫耀技术,而是为了与花样繁多、腾跃优美的舞蹈相合。

三、南北朝的琵琶交流

(一)南朝琵琶进入北朝

南朝琵琶与北朝琵琶,因南朝与北朝的对峙,以及两地审美的差异等因素,在南北朝时期一直是各自为政的。不过,史书亦记载了几次南北朝的琵琶交流,最著名的一次,是北魏太武帝于两军阵前向南朝借乐器,太武帝率军于戏马台,对南朝形成军事上的威胁,在此次对峙中,南北朝交换了许多特产名物,北朝向南朝送了各类盐、胡鼓,南朝则向北朝送了酒、柑橘及各色乐器,“太武又遣就二王借箜篌、琵琶、筝、笛等器及棋子。”[15]太武帝就南朝借乐器,说明北魏帝王虽然对音乐不大感兴趣,但希望以更多的乐器、乐工充实乐署。这不仅是由于音乐的娱情功能,也是因为音乐所具有的政治意义:中原雅乐代表的是正统皇权,北魏志在一统,必然会对中原雅乐感兴趣。因此,北魏帝王们在征战过程中,总是注意带回当地的音乐:“初,高祖讨淮、汉,世宗定寿春,收其声伎。江左所传中原旧曲,《明君》《圣主》《公莫》《白鸠》之属,及江南吴歌、荆楚四声,总谓《清商》。至于殿庭饗宴兼奏之。”[5]2843“自中原丧乱,晋室播荡,永嘉已后,旧章湮没。太武皇帝破平统万,得古雅乐一部,正声歌五十曲,工伎相传,间有施用。”[5]2841

(二)北朝琵琶进入南朝

北朝的琵琶亦曾经进入南朝宫廷演奏,如前所述,北朝琵琶形制尚未统一,出现在北朝壁画、石刻中的琵琶,音箱形状、琵琶颈的长度等等,并不一致。其中有一种曲项琵琶,亦是从西域诸国传入的,与直项琵琶相比,曲项琵琶的弦的张力更强,因此,惟有将项弯曲,才不至于发生跳轴的现象。③曲项琵琶进入南朝,正逢萧梁王朝政治动荡,梁武帝在侯景之乱中已崩于净居殿,简文帝在风雨飘摇中登上帝位,然亦时时在侯景的威胁下为政,终于被侯景杀害,正是在此时,曲项琵琶出现在了萧梁的宫廷中:“于是并赍酒肴、曲项琵琶,与帝饮。帝知不免,乃尽酣,曰:‘不图为乐一至于斯!’”[16]曲项琵琶在此处的功能是助酒兴。由于曲项琵琶的音色是铿锵而壮丽的,诗歌风格“轻艳”的简文帝不大可能喜好这种音乐风格,“不图为乐一至于斯”不是赞叹而是嘲讽:此时的宫廷已经不是自家的天下,助酒兴的乐器与演奏的曲调风格,都是自己无法选择的,正如身世命运落入他人之手,荣辱被他人操纵着。北朝琵琶在简文帝的悲凉际遇中,代表着来自北方的侯景的权力,也在无意中宣示着,北朝琵琶正式进入南朝士族的音乐视野中。

四、唐琵琶的出现

南朝琵琶与北朝琵琶在魏晋南北朝时期曾共用一名,到了唐代,南朝琵琶短暂消失了一段时间后重新问世,更名为阮,北朝琵琶则进一步成为唐琵琶,在唐代音乐、舞蹈领域都发挥着主要作用,这是就形制而言。具体到曲调,由于唐琵琶的形制与史料记载的以及石窟艺术中的北朝琵琶形制更为接近,容易产生唐琵琶乐即是北朝琵琶乐的延伸与发展的印象。任中敏指出,这种“琵琶所到,必为胡声”的观点是有违音乐发展历史的客观事实的,“惟琵琶之传入中国,早在汉代,向来广泛使用,初不以奏胡乐为限;久之,琵琶遂有胡制、汉制及二者兼制之分。无论纯粹胡乐或半胡化之西凉乐,或掺杂若干胡乐成分之法曲,甚至全无胡乐成分之清商乐内,皆可用琵琶伴奏。……近人以为琵琶所到,必为胡声,殊非事实,不可不辨。”[17]30

产生“琵琶所到,必为胡声”这一刻板印象的原因,一是唐代琵琶的形制承北朝琵琶而来,二是唐人琵琶诗往往强调琵琶浑厚有力的演奏和异域音乐风格,这更加给人以唐琵琶乐完全承袭自北朝琵琶乐的印象了。比如:

弯弯月出挂城头,城头月出照凉州。凉州七里十万家,胡人半解弹琵琶。琵琶一曲肠堪断,风萧萧兮夜漫漫。河西幕中多故人,故人别来三五春。花门楼前见秋草,岂能贫贱相看老。一生大笑能几回,斗酒相逢须醉倒。(《凉州馆中与诸判官夜集》)[18]1220

黄云陇底白雪飞,未得报恩不能归。辽东小妇年十五,惯弹琵琶解歌舞。今为羌笛出塞声,使我三军泪如雨。(《古意》)[18]602

平明船载管儿行,尽日听弹无限曲。曲名‚无限‛知者鲜,霓裳羽衣偏宛转。凉州大遍最豪嘈,六幺散序多笼撚。(《琵琶歌》)[18]3066

琵琶声在异域的广阔中响起,放眼望去,天地之间不见街市繁华,只见行旅之人匆匆和戍守边关将士们的冷清压抑,琵琶高亢的声响与原本黄云白雪的寂寞构成冲突,形成独有的壮阔凄清之美,这正是唐诗魅力的来源。正因为唐诗中的琵琶多以演奏胡地音声的形象出现,人们容易产生“琵琶声中尽是胡声”的印象。任半塘先生在《教坊记笺订》中多次辨明这一点:“本编对于诸曲所以分判清、胡之意,……而衹在于著明历史事实,示与风行之胡乐同时,固有所谓‘华夏正声’者,依然存在于唐代朝野之间,殊不应掩没耳。”[19]14“龟兹乐与中国乐,必有一甚长时间并存并行于中国。”[19]151任半塘先生此论,根据的是音乐流变的规律:胡音声不可能完全取代古代中国的本土音乐,唐代琵琶乐,应当既演奏北朝琵琶乐,也演奏南朝琵琶乐,既有外来曲调,亦有古代中国本土的曲调。从音乐文献中亦可以找到印证此论点的内容。北魏舞蹈《火凤辞》入唐后为胡部音乐,多用琵琶、筝弹奏。“胡乐及道曲皆有《火凤》。分属林钟羽、黄钟羽、黄钟宫三音调。促拍者名《急火凤》,多入琵琶与筝,初唐用琵琶尤盛。盛唐《火凤》在胡部中甚突出。”[17]155其辞有“佳人靓晚妆,清唱动兰房。影入含风扇,声飞照日梁。娇嚬眉际敛,逸韵口中香。自有横陈分,应怜秋夜长。”[17]155这是唐琵琶乐中来自北朝琵琶乐的部分,而来自南朝琵琶乐的曲调,亦有相当的文献佐证,《乐府诗集》记载:“后豫章王北宅后堂集会,文季与渊并(喜)〔善〕琵琶,酒阑,渊取乐器,为《明君曲》。”(《王昭君》曲名版本众多,有《昭君怨》《明君词》等。)[20]776其曲辞有琴曲、石崇所作等版本,《玉台新咏》载石崇所作:“我本汉家子,将适单于庭。……朝华不足欢,甘与秋草并。传语后世人,远嫁难为情。”[21]唐以琵琶或五弦琵琶演奏,其辞有“玉关春色晚,金河路几千。琴悲桂条上,笛怨柳花前。雾掩临妆月,风惊入鬓蝉。缄书待还使,泪尽白云天。”[17]144-145因此,虽然从形制角度来说,唐琵琶更接近于北朝琵琶,但就乐调和歌辞而言,唐代琵琶乐所承袭的,是南朝琵琶乐与北朝琵琶乐两者之结合,而非北朝琵琶乐一种。

注释:

① 这并不是说在龟兹乐或苏祗婆新调式传入以前,中原音乐的调式乏味难陈,如此又过分夸大了二者对中国琵琶乐的影响了。林谦三就误以为龟兹乐入中原以前,“中国古时一均之中之七音,其宫声以外者不以为调首,因而调与宫调不外是同意语,但其后宫声以外的六声都可以为调首而成为调了。那种思想之被涵养了出来的,当是龟兹乐输入的影响。”丘琼荪在《燕乐探微》中则驳斥了林谦三的这一观点:“在文献上证明,历代所用的调绝对不止一调,自汉至隋凡七百年,都有五引,晋、宋、齐三朝反而阙失了宫引。”

② 骨谱在现在的民族器乐和声乐中,仍有体现,传统民乐《夕阳箫鼓》,都有多种版本,其曲调、指法都存在一定的差异,其原因在于大致相同的曲调,在不同的乐人手中有不同的演绎方式;以声乐来说,昆曲所记谱子与昆曲演员实际演唱的曲调相比,常常少很多音符,究其原因,是谱子只记载一些骨干音,演唱者可以在两个音符之间加上数个垫音,以使唱腔更加圆润、自然。见孙宝:《何承天〈鼓吹铙歌〉十五首作年考论》,《历史文献研究》2012年第4期。下文所引孙先生的观点都出自这篇论文,不赘。

③ 详见丘琼荪:《燕乐探微·琵琶·曲项的物理作用》,《燕乐三书》,黑龙江人民出版社1986年版,第366-367页。