麻黄常用药对化学成分与药理作用的研究进展

2021-03-31叶晓滨

叶晓滨

(厦门市思明区筼筜街道社区卫生服务中心,福建 厦门361012)

麻黄,麻黄科植物,草麻黄EphedrasinicaStapf.中麻黄EphedraintermediaSchrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄EphedraequisetinaBge.的干燥草质茎,始载于《神农本草经》,性味辛,微苦,温,归肺和膀胱经。麻黄的作用以发散和宣肺为主,如配桂枝则发汗解表,配杏仁则止咳平喘,配石膏则宣肺泻热,配附子则温经发表。《名医别录》谓麻黄“主五脏邪气缓急,风胁痛,字乳余疾。止好唾,通腠理,解肌;泄邪恶气,消赤黑斑毒”,显示麻黄具有多种功效。麻黄的主要成分是生物碱,并且多种结构类似,其中麻黄碱有类似肾上腺素的交感神经兴奋作用,可以兴奋中枢。麻黄水溶液有发汗、平喘、利尿、升压、抗过敏,以及胰岛素样等作用,这可能与其化学成分如麻黄碱、挥发油和多糖有关[1]。 在长久的临床实践过程中,历代医家在以麻黄为君药或臣药的方剂的运用过程中积累了丰富的经验,形成了一些药对,并不断发展。《黄帝内经·素问》中有四乌贼骨一慮茹丸,即乌贼骨与茜草相伍,治妇人血枯经闭;《黄帝内经·灵枢》中有秫米半夏汤,即秫米与半夏相配,治不寐。在此之后,《神农本草经》进行总结,得出药物的七情之用,即“当用相须相使者良,勿用相恶相反者,若有毒宜制,可用相畏相杀者”。至汉末,华佗、张仲景等诸医家将药对广泛运用于临床,不少方剂是对药而成。后世言药对运用者以清代严洁、施雯、洪炜所撰《得配本草》为著,“诸药首言其性味归经主治,继则言其配伍应用”。药对具备复方的基本主治功能,为中医学遣方用药的特色之一,具有紧扣病机、功用专一、疗效确切等特点。麻黄常用药对可以总结为以下5个方面:同类相须,如麻黄与桂枝;异类相使,如麻黄与附子;升降相宜,如麻黄与苦杏仁;寒热相制,如麻黄与生石膏;散补兼施,如麻黄与甘草。本文综述了以上5个方面的麻黄药对的传统功效、对应活性成分,以及相关的药理作用,对不同药对能够发挥各自功效的差异进行探讨,给临床科学施药提供相关依据。

1 同类相须之麻黄与桂枝

1.1 传统功效运用

《伤寒论》的麻黄汤中麻黄、桂枝相伍,属君臣为用。麻黄偏入肺经气分,辛开苦泄遍彻皮毛,专发汗而散寒邪;桂枝偏入心经血分,辛甘温煦透达营卫,能解肌而祛风邪。两药配伍,既入卫又入营,共奏解肌表、散风寒之效。

1.2 麻黄-桂枝配伍比例和化学成分的变化

徐文杰等[2]研究麻黄-桂枝药对不同配比(3∶1,3∶2,3∶4)水煎液中有效成分含量的变化,发现麻黄、桂枝配伍后,对相互间有效成分相应的溶出率具有抑制作用,致使后期水煎液中相关化学成分减少,药对所含挥发油[3]还出现了单味药中没有的新的化学成分,可能与合煎中出现的增加溶解、促进溶解等理化反应有关。见表1。

表1 麻黄-桂枝药对配伍后化学成分的变化

1.3 麻黄-桂枝配伍药理作用

麻黄-桂枝配伍后,毒性拮抗作用明确,其中以3∶2比例配伍的麻黄-桂枝具有明显的减毒增效作用,这种配伍比例与经方麻黄汤中麻黄与桂枝的配伍比例相吻合[4]。郑芳昊等[5]采用脑部微透析法对麻黄-桂枝药对配伍在麻黄碱的局部药代动力学方面的影响进行深入研究,发现配伍后麻黄碱在额叶皮层部位的代谢降低了麻黄碱产生的蓄积毒性,可能是桂枝降低麻黄相对毒性的作用机制之一。曾岑等[6]采用气相色谱-质谱联用研究麻黄-桂枝药对中桂枝对麻黄碱、伪麻黄碱在小鼠脑组织内分布动力学的影响,发现药对配伍后麻黄通过延缓麻黄碱、伪麻黄碱在小鼠脑组织中的分布过程,降低脑内累积分布量,同时加快麻黄碱、伪麻黄碱在脑内的消除,从而发挥减毒作用;证实了麻黄和桂枝之间存在相畏相杀的配伍作用。另外,麻黄碱具有耐受性,而桂枝能控制麻黄碱导致的兴奋性变化,可能与抑制麻黄对脑内氨基酸水平的改变有关[7]。

1.3.1 抗 炎

麻黄-桂枝药对的抗炎作用显著,比单味药的效果好,与抑制相应的致炎介质前列腺素、肿瘤坏死因子,生成白细胞介素,以及抑制诱导性一氧化氮合酶、细胞间黏附分子-1的表达有关[8]。王晓明等[9]研究麻黄-桂枝药对对脂多糖诱导的小鼠单核巨噬细胞白血病细胞炎症反应的影响及其分子机制,发现该药对可能通过调控炎症细胞因子和促炎介质来减轻炎症反应,并通过调控核因子κB(nuclear factor-κB, NF-κB)信号通路中P-p65、P-IκB-α和丝裂原活化蛋白激酶信号通路中P-p38、P-ERK、P-JNK蛋白的磷酸化来发挥抗炎作用。

1.3.2 解 热

麻黄-桂枝药对水煎液解热作用明显,两者有一定的协同作用,作用机制与抑制脑组织中的前列腺素,生成及释放环磷酸腺苷有关[10]。

1.3.3 镇 痛

麻黄-桂枝药对高、中剂量具有镇痛的药理活性,高剂量还有一定的中枢镇痛作用。其抗炎镇痛机制可能与组胺、5-羟色胺、前列腺素、缓激肽等有关[11]。

1.3.4 抗感冒

张乐等[12]利用网络药理学技术从系统生物学的角度研究麻黄-桂枝相须配伍机制,发现麻黄-桂枝药对可以通过调节缺氧诱导因子-1信号通路、雌激素信号通路、Toll样受体信号通路等治疗感冒。

1.3.5 保护神经元

麻黄-桂枝能够改善脑缺血再灌注损伤大鼠学习记忆能力,减轻大脑组织病理损害,保护神经元[13]。

1.3.6 抗银屑病

邹悦等[14]观察了麻黄-桂枝药对对白细胞介素-22诱导的人永生化角质形成的细胞株分泌巨噬细胞炎性蛋白20抗体的影响,结果显示,麻黄-桂枝药对治疗银屑病的机制可能与抑制角质形成细胞分泌巨噬细胞炎性蛋白20抗体有关。

2 异类相使之麻黄与附子

2.1 传统功效运用

《金匮要略·水气病脉证并治第十四篇》第26条麻黄附子汤中麻黄、附子相伍,麻黄主入太阳,功在祛邪;附子主入少阴,功在扶正。麻黄既能向上向外宣畅气机,又能通调水道;附子既能向内向下调畅气机,又能由里达表、温通表里。麻黄引邪外出,附子温阳固护少阴以防麻黄发越太过,从而达到闭门不留寇、祛邪不伤正的目的。麻黄和附子联用与虚实错杂、邪实证虚的病例特点相吻合。

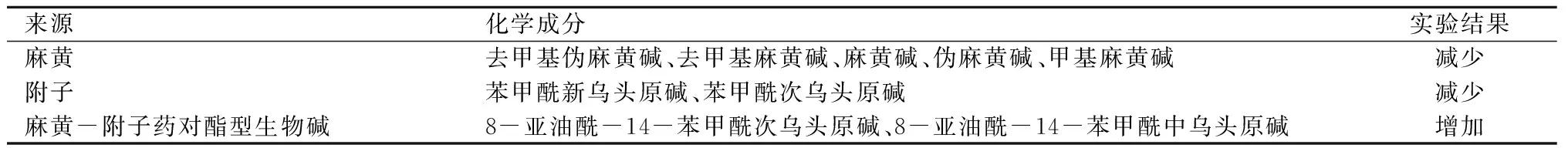

2.2 麻黄-附子配伍比例和化学成分的变化

周慧芳[15]通过麻黄-附子不同配比(1∶0.5,1∶1,1∶2)中主要有效成分的含量,定量研究在进行配伍后,其主要化学成分的变化规律。研究发现,配伍能够有效抑制溶出其中的有效成分,同时提高麻黄生物碱及苯甲酰乌头原碱的生物利用度。同时,生成新的酯型生物碱,从而导致单酯型生物碱含量降低[16],见表2。

表2 麻黄-附子药对配伍后化学成分的变化

2.3 麻黄-附子配伍药理作用

麻黄、附子配伍可彼此抑制效应成分的溶出,降低其血浆和组织达峰浓度,加速清除、降低单酯型乌头生物碱的排泄率,作用相辅相成。麻黄-附子药对能够较好地延长大多数生物碱在血浆中的滞留时间,使双酯型次乌头碱在各组织中分布容积、滞留时间增加且清除率减少,说明该药对有相制之意。麻黄-附子药对可显著增强其急性毒性的对应拮抗作用,拮抗作用对应的强弱正比于附子的用量,表现出麻黄、附子配伍能够实现毒性降低的功效[17]。

麻黄-附子药对具有抗炎、镇痛的作用。麻黄-附子能显著延长小鼠的扭体潜伏期,减少扭体次数,延长甩尾时间,说明该药对具有镇痛作用。麻黄附子细辛汤中麻黄和附子配伍在镇痛方面的协同性体现了该药对配伍后的增效作用[18]。麻黄-附子药对可以改善肉芽肿致大鼠亚急性炎症模型的代谢状态,表明该药对具有抗炎作用且对慢性炎症模型的干预效果最佳[15]。

3 升降相宜之麻黄与苦杏仁

3.1 传统功效运用

前有《太平惠民和剂局方》三拗汤之论,以其配生石膏以治肺热咳喘;仲景《伤寒论》有麻杏甘石汤之用,以其配薏苡仁治风湿身痛;《金匮要略》又有麻杏薏甘汤之用。麻黄为肺经要药,善于宣肺止咳平喘;杏仁以止咳平喘为主要功能。两者相合,属相使之用,善于治疗肺金受邪之咳喘病,因此有“麻黄以杏仁为臂助”之说。

3.2 麻黄-杏仁配伍比例和化学成分的变化

谢颖等[19]采用高效液相色谱法对麻黄-杏仁按不同的配比(1∶0.5,1∶1,1∶2)来分析其有效成分的含量变化,研究其效应物质基础和配伍配比机制,结果显示:麻黄、杏仁配伍后,有效成分苦杏仁苷含量增加,与麻黄单煎液相比,苦杏仁的加入会降低麻黄生物碱的煎出量;同时,D-苦杏仁苷在碱性条件下稳定性较差,会发生差向异构生成L-苦杏仁苷,作用机制与麻黄生物碱共轭双键和离子诱发苦杏仁苷α活泼氢失去进而发生异构化有关[20]。见表3。

表3 麻黄-杏仁药对配伍后化学成分的变化

3.3 麻黄-杏仁配伍药理作用

麻黄-杏仁不同比例配伍均有急性毒性拮抗作用,作用机制与药对水提物中苦杏仁苷的立体选择性代谢有关。麻黄-杏仁药对可相对提高苦杏仁苷和野樱苷的生物利用度,在止咳平喘方面具有协同作用;对其代谢产物野樱苷的组织相应分布及代谢水平具有较好的抑制作用,能够在氢氰酸产生过程进行阻断。两药配伍,相使之中亦有相杀,能够实现宣降相宜、互制其偏的减毒增效作用[21]。

3.3.1 平 喘

麻黄-杏仁药对具有平喘功效的主要物质基础为去甲基麻黄碱、伪麻黄碱、甲基麻黄碱和苦杏仁苷,其作用机制与各效应成分双向调节气道舒张、收缩功能和改变白细胞介素-4、白细胞介素-2、肿瘤坏死因子-α含量等有关[22]。周开放等[23]研究了麻黄-苦杏仁药对减轻大鼠气道损伤的物质基础,发现该药对延长引喘潜伏期和修复气道损伤的主要物质基础为麻黄碱、伪麻黄碱、甲基麻黄碱和苦杏仁苷,而减少一氧化氮合酶和内皮素-1含量、抑制表皮生长因子生成、维持较低水平一氧化氮/内皮素的主要有效成分为甲基麻黄碱,证实了麻黄为药对的主要药味,苦杏仁辅助其修复气道损伤,其中麻杏药对1∶1配比治疗效果最佳。许照等[24]研究麻黄-杏仁药对对大鼠气道上皮细胞损伤的保护作用,发现该药对治疗哮喘的作用机制可能与减轻气道上皮损伤、抑制气道重塑有关。

3.3.2 祛痰止咳

配伍后的麻黄和杏仁的祛痰及止咳作用更优,其中麻黄-杏仁配比(1∶1,1∶0.5)增效作用较为明显[25]。

3.3.3 小儿过敏性鼻炎

熊磊采用麻黄-杏仁药对治疗小儿过敏性鼻炎,认为麻黄有较强的宣通肺窍之功,是治疗风寒型鼻炎要药[26]。

3.3.4 小儿毛细支气管炎

俞景茂教授采用麻黄-杏仁药对治疗小儿毛细支气管炎,认为麻黄所含麻黄碱可以缓解支气管平滑肌痉挛,其挥发油提取物具有抗炎作用;苦杏仁苷水解产生的氢氰酸与苯甲醛可抑制呼吸中枢,从而达到镇咳平喘的目的。以上两味药可随症配伍使用[27]。

4 寒热相制之麻黄与生石膏

4.1 传统功效运用

麻杏甘石汤最先见于《伤寒论》,以麻黄为君,石膏为臣,意在以麻黄之辛温,透邪外出,并宣肺平喘,重用石膏之大寒以清泻肺金实热,使肺热外得麻黄之辛以发之,内得石膏之大寒以清之。此所谓外透内清,表里并解矣。两药相伍,寒温并用,辛散其外,甘寒内清,表里同治。

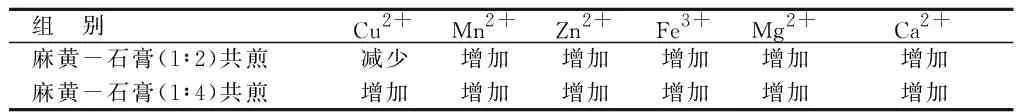

4.2 麻黄-石膏配伍比例和化学成分的变化

梁艳妮等[28]通过分析麻黄-石膏药对不同比例配伍(1∶1,1∶2,1∶4)主要成分溶出量的影响,发现该药对会抑制麻黄及石膏中Ca2+溶出,提高微量金属离子析出。麻黄和石膏以1∶2比例配伍对麻黄碱及伪麻黄碱的溶出具有抑制作用,以1∶4比例配伍能促进其溶出,但溶出量不增加。对麻黄与石膏配伍后有效成分溶出量影响的是石膏中的微量元素而非Ca2+。见表4。

表4 麻黄-石膏药对不同配比微量金属元素的变化

4.3 麻黄-石膏配伍药理作用

麻黄-石膏配伍后,石膏可提高伪麻黄碱的达峰浓度,延长甲基麻黄碱的体内滞留时间,从而实现对麻黄平喘的增效作用,对去甲基麻黄碱和麻黄碱的减毒作用,验证了麻黄与石膏合用相反之中寓相辅的配伍原则[29]。替代石膏与麻黄配伍,退热及抗炎作用不佳,表明麻黄、石膏配伍共煎过程中,药对中微量金属离子与相应主要成分形成某种稳定或者不稳定的络合物,实现了协同增效[30]。

4.3.1 解 热

麻黄-石膏药对按一定比例(1∶1,1∶2,1∶4)配伍能改善干酵母致发热大鼠的异常代谢状态,干预作用与调节机体对应的物质代谢、能量代谢有关,且麻黄-石膏药对以1∶2比例配伍的解热作用最佳,持续时间最长,两者具有协同增效的作用[30]。

4.3.2 平 喘

麻黄-石膏药对以1∶2比例配伍时,其平喘作用最强,优于同等剂量下的单味麻黄或石膏[30]。

4.3.3 肺热咳喘

1∶5比例的麻黄-石膏药对可明显改善肺热咳喘证肺炎患者的临床症状,作用机制与降低炎性反应状态、改善肺通气功能有关[31],对支气管哮喘急性发作期有良效。

4.3.4 小儿遗尿

以麻黄和石膏为主药的麻杏甘石汤专疏肺郁,宣泄气机,提壶揭盖,开郁利水,助膀胱气化而尿频自止,可以用来治疗小儿遗尿,作用机制与麻黄兴奋大脑皮质和皮下中枢神经、增加膀胱肌肉张力有关[32]。

5 散补兼施之麻黄与甘草

5.1 传统功效运用

麻黄-甘草药对的配伍最早见于《金匮要略·水气病脉证并治》中,名甘草麻黄汤,治“里水”;后世骆龙吉的《内经拾遗方论》中,名麻黄甘草汤,宣肺利水,治“寒客皮肤,令人肤胀”。《黄帝内经》治水肿之法,所谓“开鬼门”也。肺主肃降,为水之上源,有通调水道、下输膀胱之能。两药合用,宣肺解表,平喘利水,祛痰止咳,用于治疗风水肿胀、小便不利、咳嗽气喘等症。

5.2 麻黄-甘草配伍比例和化学成分的变化

赵杰[33]研究了不同配比(12∶3,12∶6,12∶12)麻黄-甘草水煎液中各化学成分含量的变化,以物质基础变化来阐述药理效应变化,结果显示:随着甘草用量的增加,麻黄中的麻黄碱、伪麻黄碱、去甲基麻黄碱、去甲基伪麻黄碱和甲基麻黄碱,以及甘草中的甘草酸及甘草苷含量均下降,以麻黄-甘草药对12∶12配比时各化学成分下降最为明显。

5.3 麻黄-甘草配伍药理作用

麻黄和甘草配伍能够提高去甲基麻黄碱、麻黄碱和伪麻黄碱在体内的吸收及分布,较好地实现动物模型组织中麻黄类生物碱的积累,发挥减毒、增效之功效。麻黄-甘草以12∶6配比可提高麻黄类生物碱的相应生物利用度,提升药物疗效,增强药理作用,此配比恰为甘草麻黄汤中麻黄-甘草的药对配比;麻黄-甘草以12∶3配比侧重于减毒,以12∶6和12∶12配比则侧重于增效,与甘草调和诸药不谋而合[34]。另外,麻黄与甘草配伍以后,产生沉淀,能够抑制彼此有效成分的溶出,可能与甘草中的有机酸和麻黄中的生物碱之间产生化学反应,进而生成一种难溶于水的化合物有关[35]。

5.3.1 抗 炎

麻黄-甘草按12∶6配比具有较好的抗炎药理活性,两者有协同作用。麻黄与甘草配伍能够抑制脂多糖诱导的小鼠单核巨噬细胞系RAW264.7细胞炎症,机制可能与抑制巨噬细胞向经典活化型方向偏移、减少一氧化氮及肿瘤坏死因子-α等炎症因子的分泌有关[36];麻黄-甘草药对抗急性炎症作用机制与抑制炎症介质的释放有关,抗慢性炎症作用机制与抑制细胞增殖有关[37]。

5.3.2 解 毒

麻黄-甘草药对具有的解毒作用可能与甘草酸、甘草次酸和甘草苷能够实现在体内平均滞留时间的延长有关。甘草酸是甘草发挥解毒作用的主要成分[38]。

5.3.3 平 喘

麻黄-甘草药对提取物能够通过抑制支气管上皮间质转化来缓解气道的炎症状态,改善气道重塑,从而发挥对过敏性哮喘的治疗作用[39]。

5.3.4 利 尿

麻黄-甘草药对利尿的作用机制与能促进K+排泄、抑制Na+排泄有关[37]。

5.3.5 抗过敏

麻黄-甘草药对可能通过下调辅助型T细胞2,纠正辅助型T细胞1/辅助型T细胞2平衡来缓解过敏性疾病[40]。麻黄-甘草配伍可以治疗辅助型T细胞2型变应性接触性皮炎,具有抑制过敏性炎症的作用,作用机制可能与减少胸腺基质淋巴细胞生成素的分泌有关[41]。

5.3.6 调节免疫

麻黄-甘草药对及其单体的免疫调节的作用机制与促进静息和活化状态的脾细胞增殖、调节T细胞1/辅助型T细胞2平衡有关[42]。

5.3.7 抗水肿

麻黄-甘草药对治疗水肿的10个蛋白靶点主要通过调节血管内皮生长因子信号通路和血管内皮细胞迁移来发挥作用;PI3K-Akt信号通路、肿瘤坏死因子信号通路、Ras信号通路、丝裂原活化蛋白激酶信号通路对治疗水肿也发挥了重要作用[43]。

6 讨 论

本文归纳总结了有关麻黄的常用5个药对对有效成分产生的影响、具有的传统功效及药理作用,发现药对按比例配伍后,有效成分会发生一定程度的变化,进而实现减毒、增效的作用。①麻黄-桂枝进行配伍后,能显著提高桂皮醛和桂皮醇的生物利用度,强化麻黄类生物碱较好地分布在肺组织中;②麻黄-附子依据不同的比例进行配伍,可有效抑制溶出两者的有效成分,提升麻黄生物碱和苯甲酰乌头原碱的生物利用度,新生成酯型生物碱;③麻黄-杏仁配伍后,苦杏仁苷含量增加,在碱性条件下发生差向异构生成L-苦杏仁苷;④麻黄-石膏配伍后,石膏中的微量元素影响有效成分溶出量;⑤麻黄-甘草以12∶6配比可提高麻黄类生物碱的生物利用度,提高药物的疗效。麻黄在药对不同的配伍环境中能够发挥相应的功效,实现相应的药理作用。其中,麻黄-桂枝药对中,麻黄解表,散风寒,具有解热、镇痛、抗感冒、保护神经元的作用;麻黄-附子药对中,麻黄解表温阳,具有抗炎、镇痛作用;麻黄-杏仁药对中,麻黄宣肺止咳平喘,具有祛痰、平喘作用,对小儿过敏性鼻炎和毛细支气管炎有疗效;麻黄-石膏药对中,麻黄泻肺热,止咳喘,具有解热、平喘作用,还可以治疗小儿遗尿;麻黄-甘草药对中,麻黄宣肺解表,平喘利水,祛痰止咳,具有抗炎、平喘、解毒和利尿作用,还可以调节免疫和抗水肿。

目前,有关麻黄药对方面的研究不多,也不深入,其他相关的常用药对如麻黄-白果、麻黄-白术、麻黄-五味子等缺乏相关研究;此外,配伍后,协同增效方面的作用机制尚需深入研究。麻黄其他药对相应化学成分、配伍的物质基础,以及配伍后化学成分的变化机制尚不明确,需要进行多角度、深层次的探讨。