指示性与民族记忆:中华民族共同体视域中的符号建构

2021-03-28彭佳何超彦

彭佳 何超彦

[摘要]指示性作为符号认知的基本框架,能使符号与记忆、记忆与认同产生联结关系,因此,指示性不仅是民族记忆的基础,更是形成民族认同的作用机制。基于现实因素,民族记忆在不同的时期可能会发生流变,成为区别于历史文本或其他族群文化的全新记忆,因而具备积极建构的可能性。在指示性理论的框架下审视“龙”作为中华民族之共同记忆的符号再现,可发现,它不仅是各族群共有的与世界之关系的缘起锚定,也是跨民族的时间节气指命名与仪式的重要符号,可由此反思中华民族共同体视域中的符号建构应当如何达成。

[关键词]指示性;民族记忆;中华民族共同体;符号;认同

凝聚共同体意识,是一个多民族国家必须面对的问题。凯恩斯(Ed Cairns)等指出,族群的差异性和特殊性一直以来都是一个矛盾的存在:它既可能推动和平发展,也具备制造冲突的威力。[3]2014年,习近平总书记指出,民族工作面临着一些新的阶段性特征,可以概括为“五个并存”。其中两条便是,“各民族交往交流交融趋势增强和涉及民族因素的矛盾纠纷上升并存,反对民族分裂、宗教极端、暴力恐怖斗争成效显著和局部地区暴力恐怖活动活跃多发并存。”[4]由此可见,如何调和民族间的矛盾并“铸牢中华民族共同体意识”,是一名学者应有的学理思考。正如严庆所言:“与‘中华民族相比,‘中华民族共同体更强调了‘共同的民族实体意义——共同的历史记忆、共同的精神文化、共同的责任使命、共同的前途命运。”[5]

文化的符号机制是记忆性的,如张汉良所说:“语言符号规模一切感官经验,包括记忆,为它建码,生产意义。”[6]因此,民族符号学能够为透视中华民族共同体意识认同的过程之记忆生成提供视角。作为文化符号学的一个分支,民族符号学研究一般从具体的微观分析切入,最终抵达规则、功能、结构等更为深层和宏观的层面。而指示性,是意义符号系统的一个基本问题,能揭示民族文化如何创造记忆与召唤认同感。借此,中华民族共同体意识的凝聚,可以从指示性的视角着手进行考察。

一、指示性:民族记忆的基础

皮尔斯在建立当代符号学的理论体系时,把符号分为像似符(icon)、指示符(index)和规约符(symbol)三种,这三种符号基于与对象之间的不同关系而形成,因此各有差别。其中,指示符是“促使自己的注意力集中到能够引起其反应的对象之上”[7]的符号,而指示性就是指示符号所特有的性质,它与空间性、秩序性紧密扣合。笔者曾指出,由于先验想象起着呈现物之整体观相中不可或缺的作用,浑成地对对象进行知觉活动,因此,先验意识的框架必然是指示性(indexcality)的。换言之,指示性是符号认知的基本框架(scaffolding),体现了符号世界与对象世界的锚定(anchorness)。[8]

人具有指示能力,指示性不仅可以让人认识到整个指示符谱的秩序,还能认识到秩序或者说整体符谱的缺失。因此,指示性是符号记忆的重要基础。韩蕾在讨论符号文本的穿越性时指出,“‘我可能是一个个体声音、一個主体间性的声音、一个文化集体的声音、一个人类种群的声音,也可能是历时的文学史的声音、共时的文化族群的声音。我们得同意马蒂的说法,这是一种超越了年代、身份、性别、姓氏、自传、生物父母以及居住地的、由世界时空的结构所决定的对话的声音。”[9]也就是说,由着主体的自我在对自我的经验的叙述,“我”和这个世界的关系被先前的所有文本所中介:整体文化史的言说在“我”的言说中成为了共时的言说,符号记忆因此被凝结到了一个主体性的共时截面之上。这是由于如此,任何言说都不可能脱离历史和文本语境,它在本体上就是交互的、对话性的:就如“我”和世界从来都是在对话中的那样。而“我”与世界的关系如何被先前的文本所中介呢?“指示性”作为我与世界的“锚定”,作为安置整个文本世界的秩序框架,是构成这种中介关系的基础所在。民族文化的空间性作为特殊的指示性,成为了记忆的重要编码之一,和其他编码一起构成了叙述的基本结构。

关于空间与记忆的关系,在《记忆之术》(The Art of Memory)一书中,叶慈(Frances A. Yates)讲述了赛摩尼底斯人(Simonides of Ceos)通过训练培养出惊人记忆力的故事。他们将记忆附着在特定的意象之上,然后按照一定的秩序,将其放置在特定的场所。[10]如果说记忆总是与场所或空间相关,那么,当我们反过来打量指示性的特征,看到它所具有的空间性与方向性的时候,就难免会重新考量指示性与记忆的关系。如我们所知,族群关系牵涉到族群认同、意识建构、关系结构与相互对待等问题,那么族群就不是一种历史或静态的存在,而是彼此在共振的社会发展过程中,不断被解释、被建构或被想象出来。哈布瓦赫(Maurics Halbwachs)认为,“族群是赖于共同起源或集体记忆,排除外人,形塑族群的自我意象、历史记忆与文化……记忆的同时便是遗忘。”[11]而记忆如何形成,如何将与过去相连的认知确证性地存留下来,排除不相关的要素,形成族群身份?如果对生活在较为接近原始自然状态中的族群进行考察,去透视他们存留得最为完整的传统与空间之关系,就会发现,大多数这样的族群,都有“一套透过人参与空间的过程而在特定地域上生成的身分定位与区辨机制,同时也是身份延续的结果;而此区域不同语言土著人群相互理解与来往的共通基础,就是建立在这一套人与空间参与构成地景与身分的本体形式之上。”[12]也就是说,族群的生活空间和内部成员在这个空间中的定位,这种空间性的、具有秩序性的指示符之特征,对于记忆与身份的建构起到了重要作用。

在《隐藏的维度》(The Hidden Dimension)一书中,人类学家霍尔(Edward Twitchell Hall)清楚地揭示出,人类社会的阶序性结构与其居住空间的结构有着惊人的相似性[13]:这种结构上的相似,类似于皮尔斯符号学理论体系中所说的“图表像似性”(grammatical iconicity),是场所与社会空间与权力共构的表现。然而,在和社会权力结构相似的实际空间及通过叙述表征出来的空间中,这种阶序性是以指示性为基础来编织和展开的:建筑群落的中心性和空间分布,往往与族群、民族的世界观暗合,指向透过语言媒介同时传承下来的、具有社会阶序性编码的集体记忆。

克莱德尔(Lawrence Krader)观察并分析过蒙古人民共和国的蒙古包分布形式。他认为,以父族为中心的世界结构,以及按家庭亲缘关系的远近和长幼齿序排列的、具有明显指示性的家庭关系[14]:

父亲的毡房位于家族蒙古包圈的中心,两边按辈分和年纪的次序排列着其他家庭成员的毡房。除了近亲之外,富有的家族蒙古包圈的外围还住着比较贫穷的远亲……在第一排毡房之外还有第二排毡房,亲缘关系最远的穷亲戚和仆人住在里面。

蒙古包圈的分布,在关系上的指示性十分清晰。按各个毡房离父亲居住的毡房的远近距离,外人大致判断出族群内部亲缘关系和经济地位的远近高低。然而,另一方面,由于蒙古包圈的结构呈环状,以及家族聚会场合按圆形入座的顺序,家族成员在地位上能获得一定程度的平等性。以此座次进行聚会,共同讲述家族故事和族群传说,整个家族具有强大的粘合性。在这里,显现出家族成员阶序关系的指示性,和以邻接性、靠联结关系形成的转喻修辞,共同构成了家族叙事的结构。如果说指示性展示的是家族成员在当下的血缘和经济地位,那么,靠转喻修辞形成的环形散布的毡房位置和座位,以及以这种座次为顺序来讲述故事的家庭成员,就形成了一个历时性的隐喻:所有的家族成员都源自同一个的祖先,分享共同的血缘和传说故事,存留着共同的家族记忆。由此,历时性的沉积在共时截面上完成了对记忆的融合,此时自我在家族这一群体中得到了身份确证并逐步形成认同。

无独有偶,生活在云南怒江地区的普米族人,其生活空间与族群文化概念中的指示性,为族群的群体记忆和身份认同奠定了重要基础。普米语是普米人使用的语言,源自藏语,随后发展为独立于藏缅语系的一支。该语言的使用人数约八万,分布在中国四川西南与云南西北一带。在过去的文献与当地汉话中他们被称作“西番”;而当前云南境内认定其为普米族,四川境内被属藏族。使用普米语的人群自称其发音因地而异,各不相同,如“ph55mi55”、“h55m55”、“pho55m53”、“tho55mi53”等。[15]人类学者李文窈在云南省宁蒗彝族自治县永宁乡进行的田野调查发现,在该地普米族人使用的语言中,存在“u35”这个重要的概念,其意为“骨头”、“根根”或“骨根”,“表示人的身体及认识与外在物理世界不可分割的地景”。[12]实际上,这是族群对自我身份进行确认和建构集体记忆的核心。莱文(Nancy Levine)的研究表明,在和普米语相近的尼泊尔藏语系中,“骨”的概念可以表示:(1)身体的构成,来自父辈的遗传物质;(2)由此可以追溯和索引的,共有的族群祖先;(3)世袭的社会阶序。[16]因此,“骨”具有清晰的指示性:它不仅可以在身体的关联性上指向父辈,还可以由此在历史和记忆上索引性地指向祖先,并能在社会结构上空间性地指向其阶序性。以此形成的族群意识,是以这几种指示性的逐级递增为基础的。

李文窈的调查,也得出了与上述相近但有細微差异的结论。其研究表明,居住在永宁乡的普米族人是一个社会关系较为平等的族群。早在土司统治时代,他们便同属于当地拥有土地的百姓等级,族内彼此平等,对外则较为团结。他们和当地的摩梭族都保留了“走婚”的传统习俗。两者之间的区别就在于,普米族的走婚仍然需要受到男女双方家庭的认可,关系较为稳定。在当地普米家族,基本的社会单位是“家户”(m55q55),但不同的、经由一个家户按家规分出去的多个家户可以共用一个家名:“彼此为‘兄弟/姊妹的家户成员在死后火化完捡拾的骨灰,都要埋放到相同的山中地点,人们也认为各个家户的家屋中都同样敬祭着所有埋放在相同地点的祖先。埋放在山中的骨灰即称作‘u35。只有分衍自同样家户的家户才可以将成员的骨灰埋在相同地点,也只有在分自相同家户的家屋中,才可以敬祭那些埋放在该家骨灰放置处的祖先名字。”[12]在这里,“骨”(u35)这个概念转化为“骨灰”之后,在空间性的指示关系上就成了维系记忆和身份认同之家族亲缘关系的基础。由于复杂的分户法则而产生的族群关系,被简化为了空间秩序,就如作者所观察到的:能够真正界定也标示出共同来源与曾经分衍关系的,是死后骨灰u35的埋放,对于u35埋入自家地点的祖先的敬祭,以及表示家的身份的u35的名字。如果不是真正分衍自同一家的家户,即使彼此有着同样的汉姓、彼此互相称为“兄弟/姊妹”或“同支”、并且在丧事上互相帮助、在节日上共食,这些家户成员死后埋放骨灰的地点以及u35的名字,也并不会相同。u35所埋放的地点与名字,可以说是不同家户在过去曾经属于同一家户、迁自同一地方的具象体现与记忆,也是对于家户身份最根本的认定。[12]

该记录表明,生活在永宁乡的普米族人在区分家族和族群内部的社会关系时,运用了以“骨”为基本联结的空间模式,这种模式将社会亲缘的阶序性(而非社会等级的阶序性,前文已指出,该地聚居的普米族自土司统治时期以来就是一个地位关系平等的族群)转化为空间的指示性关系,并以此为基础建构家族记忆以及形成身份认同。李文窈指出:“‘u35这个语汇而可表达的凝聚,其实并不只有经由父子传承而产生的连带;在当代情形中,即使家户中不再保持构成成员身体的骨的一致,彼此之间仍旧可依据分衍关系、家户继承与骨灰埋放,继续维持凝聚由u35所表征的关系与身份。这样的凝聚其实就来自u35的多种指涉,而将不同层面建立的关系扣合成一个连续体,也使u35所表征的关系并不会受到由生殖过程所决定的身体构成特性所限制。”[20]这里所受的“多种指涉”,就是“骨”的概念从身体、到地理空间、到社会空间关系及亲缘远近这几个层面上的指示性,它们共同凝聚了家族记忆,表征家族身份,从而“将不同层面建立的关系扣合成一个连续体”。由此,对于族群和家族文化记忆而言,指示性具有重要作用。

二、记忆与民族认同

作为民族记忆的基础,指示性连接了符号与记忆,进一步递推至认同感的产生。记忆如何与民族认同发生耦合?指示性在其中作用何为?如果将指示性、民族记忆与民族认同的关系进行思考,就会发现,指示性是民族记忆与民族认同的中介。

“集体记忆”一词,最早可溯源至涂尔干(Emile Durkheim,又译为迪尔凯姆)《宗教生活的基本形式》(The Elementary Forms of Religious Life)一书,其学生哈布瓦赫在1925年首次正式提出。受到哈布瓦赫的影响,记忆研究在社会框架下更多地强调社会互动与群体互动。另一方面,文化符号学家洛特曼(Juri M. Lotman)认为文化是一种记忆,具有传播、创造和记录的功能。同时,记忆又是一种符号现象,因此,文化就与符号学相关。[17]受到洛特曼与塔尔图-莫斯科符号学派其他研究者的启发,扬·阿斯曼(Jan Assmann)进一步细化了哈布瓦赫对集体记忆的论述,将记忆分为交流记忆(communicative memory)和文化記忆(cultural memory)。他认为,交流记忆与日常生活相关,其留存的时间有限,可能仅存三、四代便会消逝;而文化记忆,则是“诸如文字、图像、特殊仪式等的主要内容,它在特定的社会与时代中反复出现,以此‘培养人们形成稳定的自我形象”。[18]也就是说,在一个文化群体反复操演各种符号或符号活动时,指示性便展现其锚定的功能,确立群体意识的核心内容,引导成员将自我意识指向群体。阿斯曼对文化记忆的界定,将焦点放在了记录与建构记忆的媒介中,已然将现实世界与意识世界二者汇聚在同一个截面。然而,阿斯曼所列举的媒介,强调的是历史定格,此时记忆以“永恒”的方式展演。如果用记忆流动的视角对此进行审视,即便是已经沉淀下来的集体记忆,也并非为可供直接复制粘贴的模版。

哈杰克(Martin Hájek)等认为,过去的知识并不是集体记忆的唯一来源,而是其产生的先决条件。以符号学关照记忆,人们是否接受,决定了记忆是否能在竞争中胜出。[19]换言之,尽管历史文本可以指向整个社群的记忆,但在具体实践中,能否唤醒成员个体的认同感,还涉及到指示性的竞争。洛夫特斯(Elizabeth F. Loftus)指出,记忆是可塑的,它不仅可能会改变先前经历过的事件细节,也可以在毫无防御之心的个体植入完全错误的记忆。为此,他做了一项实验:实验者请被试去观看与交通事故相关的系列图片。首次观看后,实验者向被试描述了与事故相关的额外信息,有些与原始图片内容相矛盾,有些内容与原始图片一致。结果显示,实验者可以通过语言互动,对被试的回忆植入各种错误片段。[20]在此实验中,作为历史的事故图片与当下的实验者语言描述处于一种竞争的状态,二者的指示性能否取得成功,与人们的选择性接受息息相关。也就是说,记忆具有变异的特性。一旦人们对先前的记忆进行再度阐释,当下的叙述就会影响未来的理解。

在民族记忆方面,王明珂对羌族的研究与此颇为相似。生活在四川西部的羌族,长期处于在“汉”、“藏”两大文化系统之间,汉文化与藏文化的指示性在羌族人的族群认同中持续在竞争。王明珂观察到,羌族村寨的家族认同中普遍存在一个现象,“‘汉化的迹象之一便是‘同姓家族认同超越或取代‘村寨认同,有时这也表现在山神信仰上。”[21]43具体而言,羌族地区有几个同姓或不同姓的家庭,都认为自己同属一个“家族”,一个家族过去是“刘、王、张”三姓,现在变为“刘、王、龙”三姓。[21]37这是羌族人通过改变祖先“历史”的方式来重组家族,其变异方向指向了汉文化。因此,将人们凝聚起来的家族意识来源,并不仅仅只是共同的“血缘”和“历史”,更有可能是通过指示性机制产生的集体记忆移植。此外,王明珂还提到,在藏化较多的地区,人们改变奉祀的“家神”来重塑集体记忆。[21]39-40神是藏传佛教文化用来表达信仰的符号,通过祭祀同一个神这样的仪式活动,可以指向成员同属一个家族,以此强化共同起源的认同感。由于“神”的符号仍然是抽象的,羌族人会将该观念再次具象化,在寨子附近的山上找小石堆等特殊的记号。从小石堆到“神”,再到共同记忆和家族认同,指示机制以多次衍义的方式完成具象与抽象的对接。恰恰是因为从小石堆开始,这种对接就是一种想象的仪式,因此,指示性在作用过程中,可能会发生方向偏移或多向融合。在此过程中,指示机制中任意一端之所以能发生改变,都涉及到不同元素的力量比拼。

在羌族的族群认同中,王明珂发现,“尔玛”、“汉人”与“蛮子”是他们用于区分认同群体的概念。他们用“尔玛”这一概念指示“我们的人”,是以血缘关系凝聚起来的最大的“我族”,即拥有同一“根根”的人群。[21]53-64而“汉人”是地理位置处在相对下游的人群;“蛮子”则是上游的异己者,但是其与“汉人”之间没有明确且有限的族群划分界限。通过概念的区分,羌族人在爱憎情感上指向了民族的优劣之分,指示性在情感偏向的驱动下凝聚起族群记忆。值得注意的是,在北川地区,虽然他们登记的客观身份是羌族,但许多人认为自己有“汉人的根根”。尽管他们会被下游村寨的人群称为“蛮子”,但他们转而会把“蛮子”的帽子扣在同村某些家族或者上游村落的人身上。[21]62-63借用当地人的俗语,王明珂把羌族人族群体系称为“一截骂一截”。该片区的羌族人对汉人“根根”具有认同感,是指示性在民族记忆形成过程中的竞争结果。

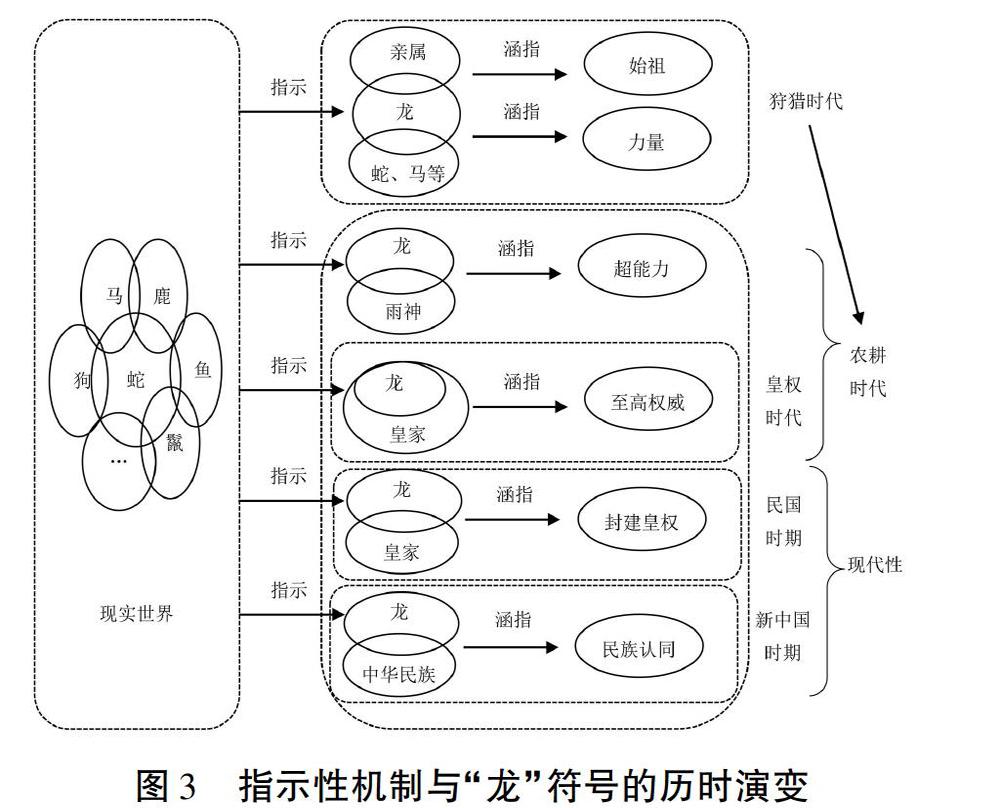

由于各种因素,如血缘亲属、地缘空间和资源共享等,“汉”意识的指示性在竞争过程中占据了优势。汉化较多地区的羌族人接受且夸耀汉化的民族记忆,憎恨并遗忘与“蛮子”相关的记忆,逐步推向汉化的民族认同。在这里,指示性的竞争机制,往往伴随着强烈的情感偏好。而最终抵达的民族认同,实际上可能是一种拟真的民族认同。由此,我们可以总结出指示性在民族记忆和民族认同中的作用机制,如图2所示。

羌族人对“尔玛”的认同,也并非如传统一般狭隘且一层不变。在更高的层次上,羌族人的内心深处会因为自己是“中华民族”的一部分而感到自豪。[21]70-71“尔玛”概念的模糊性,不仅体现在族群的地理边界中,在层次的深度上也会由内往外逐层推进。从家庭,到家族,再到族群与国家,认同的疆界会随着情境的变化扩大或缩小。这种“自己人”认同的模式,就相当于一个边界来回流动的同心圆。而随着旅游等交流活动让民族故事的自我叙述与传播更加频繁,媒介将民族的符谱档案得以保存与流传,民族间友好的来往交流推动着民族记忆指向更高层面上的“共同体”。从某一民族内的族群认同到中华民族共同体的意识建构,离不开共同记忆,更离不开指示性的作用。

三、“龙”之指示性与中华民族共同体意识的召唤

符号与对象因为指示性而形成一定的因果关系,指示性是符号认知的基本框架。当指向相似释义的符号不断重叠时,事物便可在人脑中形成稳定的映现。当一个社群的成员普遍接受同样的指示性时,共同记忆就由此产生。民族作为广泛意义上的社群,其集体记忆的基础依然是指示性。认同的建构,建立在共同记忆的进一步指示。龙,作为一种想象的符号,是中华民族的记忆的凝结;作为中华民族的象征,龙的形象出现在各民族的传说、建筑、服饰、器皿、民俗活动等媒介中,组合成中华民族的文化景观,指向了中华民族共同体的情感认同。

(一)“龙”符号之指示性的历时演变

“龙”并非为现实世界的实体,因此,“龙”符号的诞生,即其指示对象何为,是探讨龙的指示性之前首先要回答的一个问题。在民族的历史记忆中,龙的生物性起源多元,包括蛇、鱷、鱼、猪、马、牛、蜥蜴、羊、鸟、恐龙、虎等。影响较为广泛的是闻一多在《伏羲考》中提出的图腾化合说,他将龙的主要原型归结为蛇[22]25-26:

然则龙究竟是个什么东西呢?我们的答案是:它是一种图腾(Totem),并且是只存在于图腾中而不存在于生物界中的一种虚拟的生物,因为它是由许多不同的图腾糅合成的一种综合体。……龙图腾,不拘它局部的像马也好,像狗也好,或像鱼,像鸟,像鹿都好,它的主干部分和基本形态却是蛇。……大概图腾未合并以前,所谓龙者只是一种大蛇。这种蛇的名字便叫作“龙”。后来有一个以这种大蛇未图腾的团族(Klan)兼并吸收了许多别的形形色色的图腾团族,大蛇才接受了兽类的四脚,马的头,鬣的尾,鹿的角,狗的爪,鱼的鳞和须……

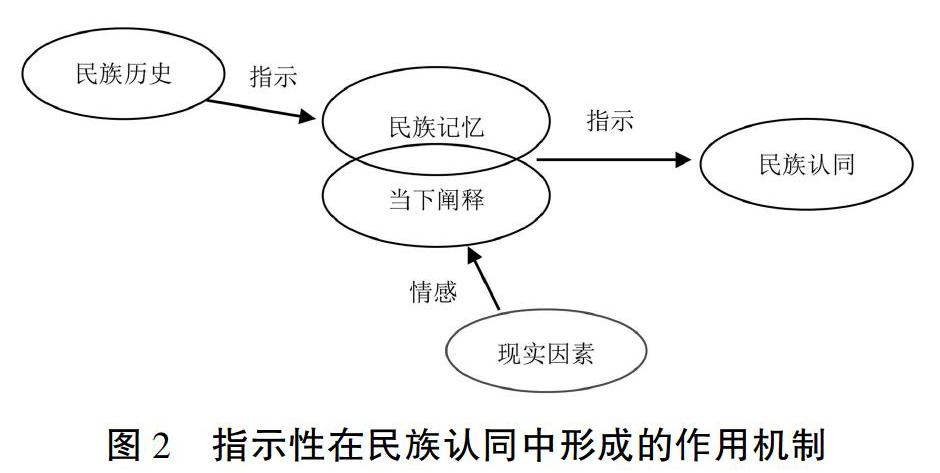

闻一多的论说表明,龙在现实世界中的对象之指示性经过了激烈的斗争,“大蛇”比马、狗等的指示性更契合人们对“神秘”的想象与崇拜,在主要的集体记忆中占据了优势地位。族间经过各种交流活动,人们对大蛇的记忆再现又吸收了兽类特征,这与当时的群体对龙所进行的“当下阐释”发生相互交融休戚相关。此处,融合了多种生物特质的“龙”,脱离了真实存在的某一生物种类本身。当多种生物元素或强或弱的指示性组合进一个符号里,“龙”就重组为一种全新的虚拟记忆。

“龙”符号诞生的背后,体现了指示性在各种现实因素面前的较量。古人为何要创造“龙”?“龙”为何能成为“神”?在闻一多看来,对龙的崇拜,就是一种图腾崇拜。“Totem”一词意为“我的亲属”。已逝的“亲属”转换为一种记忆,在敬畏与珍视中指示着对血缘的认同。“龙”取“图腾”的“亲属”之义,是隐喻思维的一种体现:“龙”的符号记忆与“亲属”进行接合,挪用并凸显出其“珍贵”的意指。闻一多认为,人们首先假定龙是自己的祖宗,那么自己就具备了龙的性质,即“人的拟兽化”;随后,人们按照“龙”的模样装饰自我,同时也按照自身模样来拟想始祖,实现“兽的拟人化”;当记忆模糊,“我”源自于始祖的记忆具备了合理性。[22]31“三皇”之一伏羲氏就是中华民族大家庭中的第一个“龙族”,他发现并创造了“龙”。在中国南方的彝、白、傈僳等民族的传说中,伏羲由华胥“感蛇孕”而生,其相貌为“蛇身人首”。如此,自我与家族谱序的关系,自我在族群和世界图景中的安置,都有了和认知框架扣合的“锚定”点,它指向了中华民族的共同起源。

随着狩猎时代更迭至农耕文明时代,“龙”的意指延展超越了“人-野生动物”的二元对立框架。除了动物,人们恐惧和敬畏的对象还有“天气”。庄稼的收成、畜牧的繁殖与自然力量具有直接的关联。基于这种现实因素,“龙”被隐喻性地建构为了“雨神”。《山海经·大荒东经》曰“旱而为应龙之状,乃得大雨。”应龙乃司雨之神,一旦他犯错,天下就会发生旱灾。《淮南子·地形训》曰:“黄龙入藏生黄泉,黄泉之埃上为黄云。青龙入藏生青泉,青泉之埃上为青云。赤龙入藏生赤泉,赤泉之埃上为赤云。白龙入藏生白泉,白泉之埃上为白云。玄龙入藏生玄泉,玄泉之埃上为玄云。”龙在地上则泉水出现,龙在天上则云出现。泉是人类理想的水源,云积聚到一定量就会降雨。“龙”所指涉的对象转向了为赐予人们恩泽的神灵。“龙”的司雨能力,进一步推演出其为“百虫之长”。《论衡·龙虚篇》曰:“传言鳞虫三百,龙之为长。”《尔雅翼·释龙》又曰:“龙,春分而登天,秋分而潜渊,物之至灵者也。”作为统领众虫的至灵者,“龙”逐渐成为“至尊”、“成就”等神灵崇拜的意义指向所在。在此基础上,“龙”的隐喻意义发生了政治转向,开始转喻性地和皇族的维权发生关联。从秦始皇开始,“龙子”是帝王的专门性锚定。秦始皇认为,天下大一统后,“王”无法指示其至尊地位,遂用“帝”之称,而其死后,则被称为“祖龙”。同样的,汉高祖刘邦也借用了“龙”的“崇高性”与“尊贵性”,来建构自我的皇族身份。《史记·高祖本纪》载,“高祖,沛丰邑中阳里人,姓刘氏,字季。父曰太公,母曰刘媪。其先刘媪尝息大泽之陂,梦与神遇,是时,雷电晦冥,太公往视,则见蛟龙于其上。已而有身,遂产高祖。”“其母感龙而生”的神话,事实上是一种在天人关系之间对自我阶序位置的确立,在其象征意义之外,也具有明确的阶序指示作用。通过大规模地设立符号修辞,“龙”与皇家权力形成了稳固的转喻关系。在这里,“龙”的符号意义发生了滑动:“龙”的后裔只能是至高无上的皇帝本人,“龙”神圣不可侵犯,只能与皇族产生联结关系。“龙种”“龙子”“龙颜”“龙体”“龙袍”“龙座”等与皇帝相关的一切事物都与“龙”相互耦合,人们对“龙”的认同与对皇权的服从相互纠缠。“龙”符号之尊崇地位的单一释义,整合了各民族对“龙”的不同理解。皇权因“龙”的指示性而得以巩固,“龙”的指示性亦因为皇权而趋于统一。

清王朝瓦解后,“龙”符号的指示性不再为皇家所独用,其“尊贵”意义在某种程度上被消解。受到西方文化的影响,当时的部分知识分子将寓意“皇权”的“龙”视作洪水猛兽,就如施爱东所描述的,“民族主义知识分子对这条象征专制皇权的恶龙深恶痛绝,他们将扯落龙旗、砸碎龙椅、赶跑真龙天子视作革命胜利的象征。”[22]然而,尽管“龙”这一符号在彼时被重新解释为具有负面意义的“腐朽皇权”,因此受到一定程度上的正向意义瓦解,但西方文化的外部凝视,并没有让民间延续了几千年的“龙”之共同记忆消散。这种记忆横亘在整个民族的心头,此时,“龙”符号之指示性处于沉默的状态,有待新一轮的唤醒。1978年,台湾作曲家侯德健对列强自鸦片战争以来就不断干涉海峡两岸的问题感到愤然,因此,他创作了歌曲《龙的传人》,其一经发布,便传唱至全球华人圈,亦点燃了改革开放建设者的澎湃之情。该歌曲的唱词,激活了“龙”符号沉寂已久的“中华民族”指示性:“古老的东方有一条龙,它的名字就叫中国。古老的东方有一群人,他们全都是龙的传人。巨龙脚底下我成长,长成以后是龙的传人。黑眼睛黑头发黄皮肤,永永远远是龙的传人。”在歌词中,“龙”是中华民族共同记忆的符号,各族人民不仅拥有共同的血缘,更分享着共同的文化基因。以“巨”修饰“龙”,使得人们对“龙”符号的理解与把握,指示为“伟岸”与“强大”。“黑眼睛”“黑头发”“黄皮肤”等中华人民共同表现出来的生物性状,与“龙”之流传记忆凝结在同一共时截面上,完成了中华儿女与“龙的传人”的记忆融合。“龙的传人”这一概念的言说方式,指向了中华儿女共同的民族记忆源远流长,并递推至中华民族的意识认同。由此,“龙”的符号的指示性变体可用图3表示:

(二)“龙”之民族记忆与共同体意识的建构

无论“龙”符号的各种指示对象在历史记忆中发生何种演变,但民间对“龙”的核心记忆结构仍然能保留完整。不同的族群通过各种媒介表征,对“龙”形成了稳定的叙事结构。“龙”在民族记忆中为百虫之长且具备司雨能力,人民在祈求甘霖与辟除百虫的民俗活动中,都会以祈祷龙造福或感谢龙之保护为主,因此,“龙”在口耳相传与身体表演中逐步抽象化为“吉祥”“祥瑞”等神性,并在此基础上保持崇拜式的认同。尽管各族的生产生活条件、居住环境、族群文化语境及语言的不同,但“龙”之“祥瑞”的寓意至今仍保持恒定不变的状态。

中国民间有“龙凤呈现”的俗语,最早出自于《孔丛子·记问》。孔鲋云:“天子布德,将致太平,则麟凤龟龙先为之呈祥。”此后,表达吉庆富贵之意时,“龙”与“凤”成为了不少喜庆之事挪用的意象,并逐步追求文化审美。刘勰《文心雕龙·原道》曰:“龙凤以藻绘呈瑞,虎豹以炳蔚凝姿。”龙凤这一文化形象成为中华民族艺术作品中的装饰图纹,常出现于玉器、瓷器、刺绣等工艺品中。王大有描绘了传统的吉祥图案“龙凤呈祥”的结构,“龙、凤各居一半,龙是升龙,张口旋身,回首望凤;凤是翔凤,展翅翘尾,举目眺龙,周围瑞云朵朵,一派祥和之气。”[24]作为艺术基本元素的“龙”,也是中华民族各大名胜古迹的点缀之笔。据统计,中国大地有约900处以“龙”命名的旅游景点与景观。[25]“龙”的形象在世俗文化中的安置,既是各民族美好愿望的投射,也是凝聚民族对自我由来的反身确证和认同的象征,是建立在指示性基础上的民族记忆绵延而成的。

不止如此,“龙”这个符号还被放置在对时间的双重分节中,调节着人们对自然世界的认知。每年农历二月初二,汉族人以此为龙日,俗称“龙抬头节”。在节气上,二月初二正处于“雨水”、“惊蛰”与“春分”间,此后雨水会逐渐增多。“龙”是掌控行云布雨之神,民间传说该日即为龙王抬头的日子。吉成名的研究指出,龙抬头节至少在元代已经形成。迄今为止,中国三十多个省均有龙抬头节。其活动内容主要有祭龙、撒灰、击房梁、熏虫、汲水、儿童戴小龙尾、儿童开笔去兆、逆女归宁、吃猪头等[26],家家户户在活动中祈祷龙的保护,以求龙神赐福,如风调雨顺、五谷丰熟、人畜安康等。“龙”之“祥瑞”的隐喻,在汉族的民俗仪式活动中保持着记忆活力。不止如此,少数民族也有与“龙”相关的节日。位于滇南边陲的勐龙镇傣族,在举行“送龙节”时会将祭品送给龙神以报答其带来的祥瑞之气。该节日一般在阳历一月与春节之间,经由“佛爷”组织,族人可自行把礼物放置于佛寺所提供的“龙宫”上,并一同抬至勐笼河旁启动祭拜仪式,结束时便把“龙宫”放于筏中随河流而去。在云南兰坪县、宁蒗县等地的普米族会举行“祭龙潭节”,期间各家会到自家龙潭旁歇息三日,并把蛋、奶、酒等祭品摆在用木棍和木板搭起的“龙宫”以祭奠龙神。而彝族、哈尼族、基诺族、壮族等举行的则是“祭龙节”:云南彝族人在“祭龙节”期间,会围在神树前看猪宰杀后的猪肝,根据颜色预测明年吉凶之兆:如果猪肝所呈现颜色偏黑,那么村寨未来可能会出现波折,此时,德高望重的“龙头”带领族员向神树祈祷;而尼苏系的彝族人则以舞龙活动来感谢龙神的保护,舞龙队举着巨龙进入族内各家各户中,取“驱除邪气”之涵指意义。哈尼族人停止生产活动约三日,且男性将家中置办祭物拿到“龙树”下以对“龙”致谢;在游寨祭龙活动中,哈尼族人会一边敲锣打鼓,一边哼唱族歌。与哈尼族相似,基诺族人在举行“祭大龙”节期间,族民也会停产三天,并在塘边宰猪,取其骨头以供奉,同时也会在树下宰牛,且把牛尾巴挂于树上。壮族人通过宰杀牲畜以求六畜兴旺;也有部分村寨用水将“龙”身(即舞龙队)泼湿,其指示意义为“风调雨顺”。由此可见,“龙”是建构中华民族共同体意识的基础符号资源。不同民族通过“龙”这一符号,不仅将族群的自我缘起与世界相锚定,也通过它来完成对节气的命名与意义赋予,这是中华民族共同体意识“多元一体”态势的一个缩影:一方面,各民族对“龙”崇拜的民俗活动展现出鲜明的民族特色,同时,“龙”节日也会跨越族群文化边界,融合其他民族的仪式内容;另一方面,各族人民对“龙”的民族记忆,基本上是一致的,即“龙”是中华民族共同体的始祖认同之符。

建构中华民族共同体的意识认同,可以激活共有的历史符号资源,召唤中华儿女的符号记忆。而符号学中指示性的基本原理,是共同记忆之形塑与唤醒的机制,是共同体意识之认同建构的进路。共同记忆的恒常与变异,民族认同的共性与个性,都在“龙”符号的指示性上有所体现。因此,在“龙崇拜”符码下,中华民族共同体的叙事结构可以糅合各民族“龙”符号之同质性与异质性,積极形塑与传承中华民族的共同记忆。鉴于指示性的作用机制,建构中华民族共同体意识,可以发掘出更多具有跨民族特性的符号,如麒麟、貔貅、年兽等,在民族叙事中培植共同记忆,以此调和民族关系与铸牢中华民族共同体意识。

参考文献:

[1]Anderson B.Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism[M]. Verso, 1991: 5-6.

[2]费孝通.中华民族的多元一体格局[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1989(04):3-21.

[3]Cairns E , Roe M .The Role of Memory in Ethnic Conflict[M]. Palgrave Macmillan UK, 2003.

[4]中共中央、国务院印发《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》[N]. 人民日报,2014-12-23(1).

[5]严庆. 本体与意识视角的中华民族共同体建设[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2017, 38(03):50-54.

[6]张汉良.符号与记忆:海峡两岸的文本实践[M].台北:行人出版社,2015: 11.

[7]C.S.皮尔斯.皮尔斯:论符号[M].赵星植译.成都:四川大学出版社, 2014: 56.

[8]彭佳,刘玲.论先验意识的指示性框架及作为第二性的指示性:兼与赵毅衡商榷[J].上海大学学报(社会科学版),2017,34(06):114-124.

[9]韩蕾.罗兰·巴尔特的“我/他”片段式记忆书写.张汉良编.符号与记忆:海峡两岸的文本实践[M].台北:行人出版社,2015:318.

[10]Frances A. Yates, The Art of Memory[M].University of Chicago Press, 1966: 13-14.

[11]哈波维奇.论集体记忆[M].毕然,郭金华译.上海:上海人民出版社,2002: 15.

[12]李文窈.親屬,族群性與地景:從中國雲南普米族人的[根骨(u35)]談起[J]. 考古人類學刊, 2015 (82): 91-156.

[13]Edward Twitchell Hall. The Hidden Dimension[M]. Doubleday, 1969.

[14]Lawrence Krader. Social Organization of the Mongol-Turkish Pastoral Nomads[M].Mouton, 1963: 49.

[15]陆绍尊.普米语方言硏究[M]. 北京:民族出版社, 2001: 1.

[16]莱文.骨系(rus)与亲属、继嗣、身分和地位—尼泊尔尼巴(Nyinba)藏族的“骨系”理论.格勒,赵湘宁,胡鸿保译.格勒编.藏学、人类学论文集(汉文卷)[M].北京:中国藏学出版社,2008: 612-630.

[17]Kattago, Siobhan, ed.The Ashgate research companion to memory studies[M]. Routledge, 2016.

[18]Assmann J, Czaplicka J. Collective memory and cultural identity[J]. New german critique, 1995 (65): 125-133.

[19]Hájek M, Dlouhá M. Interpretative cooperation with biographical texts: A semiotic approach to analyzing collective memory[J].Memory Studies, 2014, 7(2): 207-222.

[20]Loftus E F. Memories of things unseen[J].Current directions in psychological science, 2004, 13(4): 145-147.

[21]王明珂. 羌在漢藏之间[M]. 北京:中华书局, 2008:43.

[22]闻一多. 伏羲考[M]. 上海:上海古籍出版社, 2006:25-26.

[23]施爱东. “中国龙”的发明[J].文学与文化,2013(01):19-34.

[24]王大有. 中华龙种文化[M].北京:中国时代经济出版社, 2006:39.

[25]潘一焕,杨建原,潘晓宇.中国龙文化景观[M].北京:中国旅游出版社, 1993:1.

[26]吉成名. 中国崇龙习俗[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社, 2012:69-86.