氯胺酮基础麻醉联合臂丛神经阻滞麻醉应用于小儿上肢骨折手术中的临床效果观察

2021-03-28张宏

张宏

(运城市中医医院,山西 运城)

0 引言

小儿上肢骨折后,若不及时实行相应手术治疗,小儿患者会因强烈的疼痛或失血引发严重后果。临床上一般会以手术治疗方式予以治疗,而在手术前必须先给予麻醉处理,而麻醉效果对小儿患者的手术效果有一定影响,因此麻醉效果更佳的麻醉方式对患者的手术效果及预后会更好[1-2]。本次研究将分析氯胺酮基础麻醉联合臂丛神经阻滞麻醉对小儿患者的影响效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

本研究对象抽取本院2018 年2 月至2020 年2 月收治的小儿上肢骨折手术患者,ASA 分级Ⅰ~Ⅱ级,研究对象剔除合并严重的肝肾功能障碍、心功能不全、血液系统疾病和神经系统疾病者。并将其中的74 例随机分为两组:研究组(37 例)和参照组(37 例)。其中参照组中男21 例,女16 例,年龄1~12 岁,平均(5.87±0.39)岁;研究组男23 例,女14 例,年龄2~11 岁,平均(5.48±0.30)岁。两组患者一般资料对比,差异无统计学意义(P>0.05),可进行临床对比。

1.2 方法

两组小儿上肢骨折患者在手术前均已禁食6 h,也已禁饮4 h。

参照组采用氯胺酮静脉麻醉。在麻醉前,先将浓度为0.1%氯胺酮1~2 mg/(kg·h)配制好,之后麻醉时再行静脉滴注,术中依据小儿上肢骨折患者的手术情况增减剂量,术中保持不间断的给予氯胺酮1~2 mg/kg。

研究组采用氯胺酮联合臂丛神经阻滞麻醉。传统的锁骨上臂丛神经阻滞采用“盲法”穿刺,其损伤锁骨下动脉、胸膜和肺的几率较高,超声可视化技术可以提高穿刺的安全性。我们采用超声引导锁骨上臂丛神经阻滞;取5 cm 22G 穿刺针准备穿刺,常规消毒铺巾,探头套无菌袖套,涂抹无菌耦合剂;探头置于锁骨上窝,找到锁骨下动脉,在其外上方为蜂窝状或者筛底状结构的臂丛神经,深面可见第一肋及胸膜。平面内进针,针尖到达臂丛神经深面与第一肋之间,回抽无血,注入浓度为0.25%的罗哌卡因5~10 mL,可见神经漂浮上移,退针到臂丛神经上方,回抽无血,注入浓度0.25%的罗哌卡因5~10 mL,局麻药总量控制在15 mL 以内。术中依据患者体动情况给予间断性的1~2 mg/kg 氯胺酮予以维持[3-5]。

两组患儿均在父母陪同下进入手术室等待区,在患儿进入手术室时,先实行肌肉注射4~5 mg/kg 氯胺酮,镇静后由护士抱入手术室,先给予鼻导管吸氧,同时将静脉通路开放后,再 给 予0.025~0.05 mg/kg 咪 达 唑 仑、0.015~0.020 mg/kg 阿托品静脉注射,同时监测患儿的心电图、呼吸频率、平均动脉压、脉搏血氧饱和度。

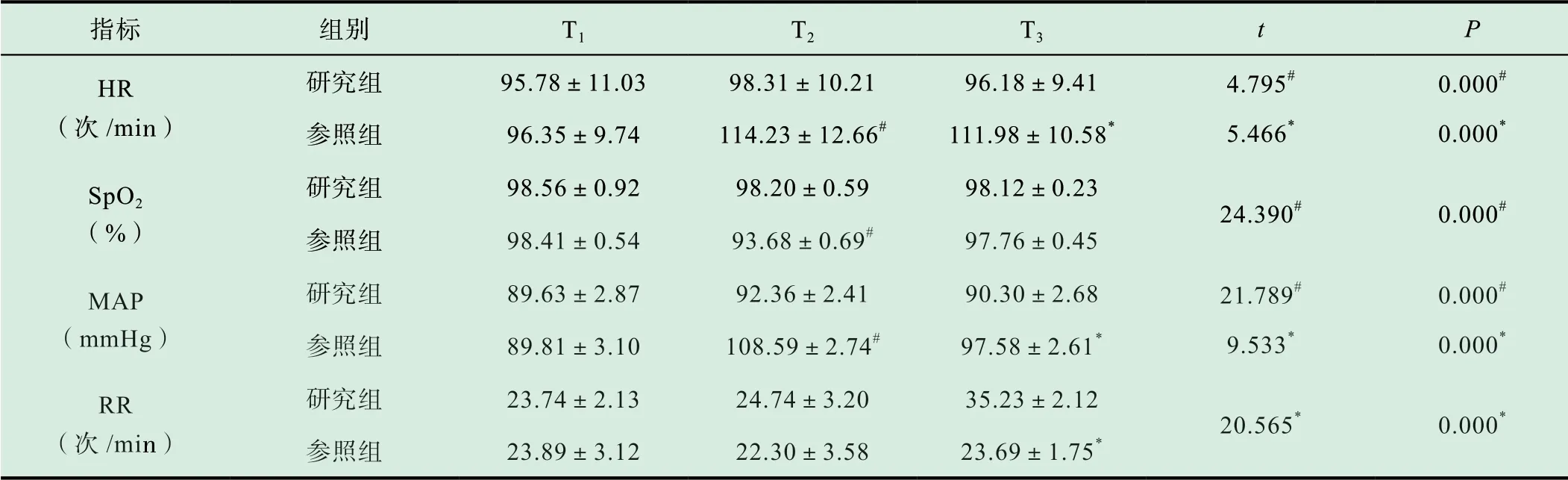

表1 临床相关指标(±s)

表1 临床相关指标(±s)

注:#表示T2 时间段研究组与参照组比较,P<0.05;*表示T3 时间段研究组与参照组比较,P<0.05。

指标 组别 T1 T2 T3 t P HR(次/min)研究组 95.78±11.03 98.31±10.21 96.18±9.41 4.795#5.466*0.000#0.000*参照组 96.35±9.74 114.23±12.66# 111.98±10.58*SpO2(%)研究组 98.56±0.92 98.20±0.59 98.12±0.23 24.390# 0.000#参照组 98.41±0.54 93.68±0.69# 97.76±0.45 MAP(mmHg)研究组 89.63±2.87 92.36±2.41 90.30±2.68 21.789#9.533*0.000#0.000*参照组 89.81±3.10 108.59±2.74# 97.58±2.61*RR(次/min)研究组 23.74±2.13 24.74±3.20 35.23±2.12 20.565* 0.000*参照组 23.89±3.12 22.30±3.58 23.69±1.75*

1.3 观察标准

参照《骨科诊疗指南(修订版)》制定标准:①临床相关指标:麻醉前(T1)、切皮(T2)、缝皮(T3)各不同时间的MAP(平均动脉血压)、SpO2(脉搏氧饱和度)、RR(呼吸频率)、HR(心率);②苏醒期不良反应:呕吐、精神异常、躁动;③镇静评分:不同时间段麻醉前(T1)、切皮(T2)、缝皮(T3)、清醒(T4)的OAA/S 镇静评分(0~5 分),分为5 分(清醒)、4 分(意识模糊)、3 分(浅睡)、2 分(忽深忽浅睡眠)、1 分(深睡);④实时记录两组初醒时间及氯胺酮使用量。

1.4 统计学方法

利用SPSS 18.0 软件分析、处理,用t、χ2检验计量资料(±s)与计数资料(%),P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床相关指标

见表1。

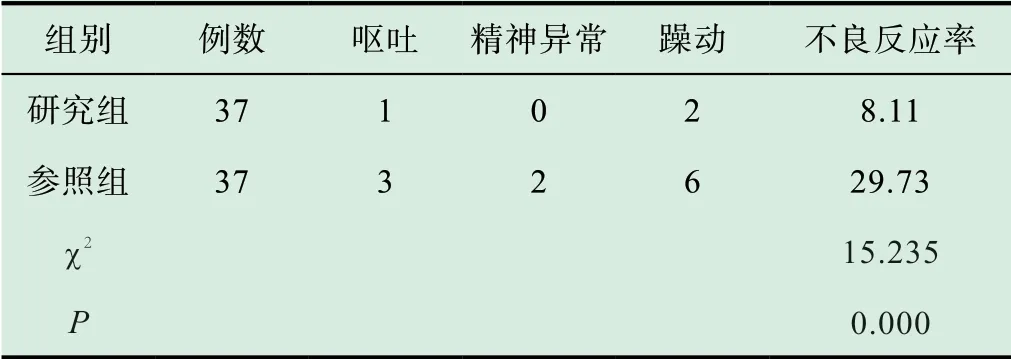

2.2 苏醒期的不良反应情况

见表2。

表2 苏醒期的不良反应情况(n, %)

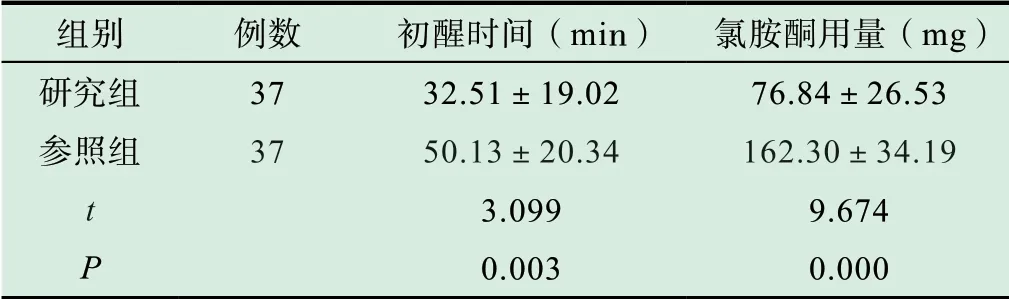

2.3 初醒时间、氯胺酮用量

见表3。

表3 初醒时间、氯胺酮用量(±s)

表3 初醒时间、氯胺酮用量(±s)

组别 例数 初醒时间(min) 氯胺酮用量(mg)研究组 37 32.51±19.02 76.84±26.53参照组 37 50.13±20.34 162.30±34.19 t 3.099 9.674 P 0.003 0.000

2.4 镇静评分

见表4。

表4 镇静评分(±s, 分)

表4 镇静评分(±s, 分)

注:#表示T2 时间段研究组与参照组比较,P<0.05;*表示T3 时间段研究组与参照组比较,P<0.05。

组别 例数 T1 T2 T3 T4研究组 37 4.81±0.13 3.02±0.46 3.84±0.92 4.55±0.30参照组 37 4.89±0.15 2.50±0.49#3.24±0.33*4.62±0.41 t 1.974 3.790 3.007 0.675 P 0.054 0.000 0.004 0.503

3 讨论

小儿上肢骨折一般都采用手术治疗的方式,而手术治疗必须给予麻醉,麻醉效果也直接影响手术效果,因此,麻醉方式的选择对手术效果有决定性作用。在对小儿上肢骨折患者实行手术前选择的麻醉方式对手术效果及预后恢复都有一定的影响。

临床上一般的上肢骨折所采用的臂丛神经阻滞麻醉是一种有创操作,会因为麻醉医师水平或者神经阻滞不全而出现疼痛或者其他不适,单独使用于小儿患者,会使患儿在手术中因程度不一的疼痛感和恐惧感影响情绪,进而影响麻醉效果,并给患儿留下严重的心理阴影。本次研究选用的氯胺酮是小儿麻醉时的常用药物,具有遗忘、镇痛、镇静、麻醉的效用,但其直接兴奋神经中枢系统,增加血浆内儿茶酚胺浓度,尤其是单独使用时用量大,会使患儿血压、心率波动大,肌张力增高,影响手术进行,同时大量使用苏醒时会出现躁动、恶心、呕吐、谵妄等不良反应。本研究中的氯胺酮联合臂丛神经阻滞麻醉既可满足麻醉要求减少氯胺酮用量及副作用,又能让小儿患者在手术期间的呼吸、循环更平稳[6-8]。

本次研究将氯胺酮及臂丛神经阻滞联合麻醉效果和单独氯胺酮静脉麻醉效果对小儿上肢骨折患者的临床效果进行对比,依据对比结果可知,研究组和参照组在麻醉前后不同时间段的临床相关指标比较,在麻醉前、切皮、缝皮时间段期间,两组的心率及平均动脉血压均呈现偏低状态,而脉搏氧饱和度及呼吸频率均呈现偏高状态,研究组的四项相关指标均与参照组存在一定差异性;参照组和研究组均选用氯胺酮进行麻醉,两组中的氯胺酮用量及初醒时间比较,初醒时间较短且氯胺酮用量较少的一组仍是研究组,与参照组的时间及用量具有统计学意义;两组在实行麻醉苏醒后的不良反应情况相比,苏醒后出现呕吐、躁动、精神异常等不良反应概率值更高的一组是参照组,研究组的麻醉效果更佳,不良反应情况偏少,且两组的不良反应情况也具有统计学意义;参照组和研究组在不同时间点的镇静评分比较,在麻醉前、切皮、缝皮、清醒各不同时间段的镇静评分中,切皮和缝皮两个时间段内的镇静评分偏高的一组是研究组,且具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,小儿上肢骨折手术患者采用氯胺酮和臂丛神经阻滞联合麻醉后,实行相关骨折手术时的麻醉效果更佳,且具有较高安全性和低概率并发症,具有一定的临床价值。