杨荫浏“宫调”话语学术影响述略①

2021-03-27刘永福扬州大学音乐学院江苏扬州225009

刘永福(扬州大学 音乐学院,江苏 扬州225009)

习近平总书记在2013年全国宣传思想工作会议上指出,要加强话语体系建设,着力打造融通中外的新概念新范畴、新表述,增强在国际上的话语权。植根中国,面向世界,开放包容,融通中外,努力构建充分体现中国特色中国风格、中国气派的哲学社会科学话语体系,增强中国学术的国际话语权,这是新时期我国社会科学的一项重要使命。[1]在此背景下,探讨如何构建中国音乐理论话语体系问题,将成为音乐学界当下和今后一个相当长的时期内所面临的一项重要任务。

“宫调”作为中国传统音乐理论话语体系中的重要内容,以其鲜明的特色、浩博的内容,成为解读和诠释中国传统音乐的“本体话语”之一。在过去的20世纪里,众多老一辈民族音乐学家,为中国传统宫调理论话语体系建设,辛勤耕耘、不懈努力,在几千年所积淀的纷乱繁杂的文献史料中,拨迷雾、探源流,梳理并创建了许多具有中国特色、中国风格、中国气派和充满时代特征的学术话语,为中国传统音乐的不断继承和创新发展,提供了必要的理论基础和话语保证。

作为20世纪最杰出的民族音乐学家,杨荫浏先生在中国古代音乐史、传统乐律学以及中国传统音乐研究等方面,均作出了历史性贡献。其毕生精力用于民族音乐遗产的搜集、整理、研究工作,致力于沟通中、西音乐艺术的隔阂和解决民族音乐的古今脱节现象[2]605。他所整理和规范的许多“宫调”话语,得到学界的普遍认可和接受成为20世纪本学科领域的经典范例,产生了极其重要而广泛的学术影响。对其进行必要的梳理和总结,对当下和今后的传统宫调理论研究及话语体系建设,具有积极意义。、、,

一、创始“七声音阶”之名

“中国的传统乐学理论把音、律、声、调之间的逻辑关系总称为‘宫调’。音乐实践中所用一定音阶(音)的各个音级(声),各相应于一定的律高标准(律),构成一定的调音体系;某一调音体系中的音阶,又都具体地体现为以某‘声’为主的一定的调式(调)。审查其间的诸种逻辑联系,包含律高、调高、调式间各种可变因素在内的综合关系的研究,即是宫调理论。”[2]78可见,“音阶”作为乐音结构的基本表现样态,是“宫调”及“宫调理论”话语生成之“元”,蕴含着丰富多彩的乐调风格及民族特色。中国传统七声音阶以律、调、谱、器为实践基础,是均(调域)、宫(调高)、调(调式)三层次概念的综合反映,集中体现了三者之间的音律逻辑关系。它的形成、发展和完善,是中国传统音乐不断走向成熟的重要标志。可以毫不夸张地说,中国传统七声音阶的命名,与时间性、理论性、实践性、技术性、情感性、地域性、民族性等“各种可变因素”有直接关联。

首先,综合各种因素,杨荫浏先生认为,从所用的乐器看来,原始时期(约公元前21世纪前)已经出现了音阶观念的萌芽,形成了“由不定型到定型,由种类很少到种类增多,由不定音到固定音,由个别的单音到有一定高低关系的多音的音阶序列”[3]13,但此时期尚未形成完整的“七声音阶”概念。直到“公元前11世纪中期十二律的音律体系已经完成,七声音阶已经开始被应用”[3]44。杨先生将此时开始应用的半音位置在四度与五度和七度与八度之间的“七声音阶”,命名为“古音阶”或“旧音阶”。并且认为,“在一个古音阶形式已在理论上得到公认之时,其他音阶形式也有同时出现的可能。……因此可以说,新音阶形式,在春秋时代,已在我国出现”[3]88。所谓“新音阶”,相比较“古音阶”或“旧音阶”,“其后面的一个半音音程,虽仍在七度与八度之间,与旧音阶完全无别,但其前面的一个半音音程,则移到了三度与四度之间”[4]83。

作为音乐史学家,杨荫浏先生之所以将半音音程在四度与五度和七度与八度之间的音阶命名为“古音阶”或“旧音阶”,主要源于史料的记载和解读。在有史以来的文献(特别是“正史”)中,明确记载的“七声音阶”就是半音音程在四度与五度和七度与八度之间的音阶。另从音律角度讲,这样的“七声”结构有着“音律相生法”的强力支持,亦即人所共知的“三分损益法”。“三分损益”作为我国古代制定的一种音律相生法,在历朝历代的相关文献史料中都有明确记载,并作为一种“至高无上”的理论得到了广泛传播和应用。依据“三分损益”音律相生法,由某一律作为始发律,分别按“损一”和“益一”两种方法先后生成的七个音律,并将这七个音律按从低到高的次序由始发律到始发律排列在一个八度范围内,这样便形成了半音音程分别在四度与五度和七度与八度之间的结构形态。如“黄钟—太簇—姑洗—蕤宾—林钟—南吕—应钟—清黄钟”。换言之,依据“三分损益”音律相生法,“由宫音出发推算,最后由变宫所生的变徵,是合蕤宾,而不是合仲吕的缘故”[5]81,即“黄钟(宫)—太簇(商)—姑洗(角)—蕤宾(变徵)—林钟(徵)—南吕(羽)—应钟(变宫)—清黄钟(宫)”。这就是杨荫浏先生将半音音程在四度与五度和七度与八度之间的七声音阶命名为“古音阶”或“旧音阶”的主要依据。

对于“半音音程在三度与四度和七度与八度之间”的“七声音阶”来说,由于“乖相生之道”,史料(正史)中对此并没有明确的记载和说明。但是,正如杨先生所考据的那样,这种七声音阶早在春秋时期就已经被应用,亦即黄翔鹏先生所说,“新音阶不新,古音阶不古”[2]76,特别是隋唐以来,在音乐实践中“新音阶”的地位则更加巩固。之所以将其命名为“新音阶”,主要是因为20世纪以来,西方的“音阶理论”被国人所普遍认知和推崇的缘故。由于“半音音程在三度与四度和七度与八度之间”的中国传统“七声音阶”与近现代以来传入我国的西方大音阶的七声结构完全形似,据此,杨先生便将其命名为了“新音阶”。

除“古音阶”和“新音阶”外,杨荫浏先生还提到了隋唐时期所出现的另一种“七声音阶”,即“俗乐音阶”。关于“俗乐音阶”的结构形态,杨先生强调“为新音阶与清商调音阶二种音阶所含因素的混合体,它的音阶是清商调音阶,是以旧音阶的二度为主调音,半音在三度四度与六度七度之间”。认为,“这种音阶,至今仍不失为一种最普遍的音阶”。进一步指出,“俗乐所用的音阶,是俗乐音阶,即清商音阶”[5]179-182。

关于三种传统七声音阶,杨荫浏先生曾经解释说,“在音阶备具七音,而同时重视五正声的风气依然相当流行的情况之下,由于五音在七音间流转的习惯,最容易产生的音阶形式有三种:一种是原来的古音阶,一种是新音阶,另一种便是以商为宫的清商音阶。清商音阶的流行,是自然的结果,并不一定需要外来的影响”[5]181。

杨荫浏先生所创始的三种七声音阶之名,自新中国成立以来便被写进了各种有关音乐专著、辞书及教科书中,因而产生了广泛的学术影响。如缪天瑞的《律学》在介绍“中国律学简史”问题时,即明确使用了“古音阶”“新音阶”“俗乐音阶”“清商音阶”等称谓。又如,《中国音乐词典》专设了“古音阶”“新音阶”“俗乐音阶”“清商音阶”等词条,并对此作了诠释。此外,对于黎英海《汉族调式及其和声》、李重光《音乐理论基础》等专著和教科书中所使用的“雅乐音阶”“清乐音阶”之名,虽然杨荫浏先生没有特别强调,但也与其史学研究有直接关系。在《中国音乐史纲》一书中,杨先生已经提到了“雅乐音阶”之称谓。他说,“蔡元定‘用字记声’一节中所用的律名,已用雅乐音阶的二度为黄钟,即清商律的黄钟”[5]179。至于“清乐音阶”一词,杨先生尽管没有明确提出,但在阐述“新音阶的应用”时,已将“清乐”与“新音阶”并提,认为“清乐”应用“新音阶”。作为“清乐音阶”亦即“新音阶”的史学资料,这一点应该得到承认。总之,新中国成立以来几代人所熟知的三种七声音阶之名,均源于杨荫浏先生的创始,或与杨先生的史学研究有直接关系,为国人学习和掌握中国传统“宫调”话语之音阶结构形态、调式特征创造了必要条件。

二、探究“同宫三阶”之术

“律声命名系统”是“宫调理论”研究的重要内容之一,每一“宫调”话语,均需要通过律声命名系统的“宫调关系”加以明确和阐述,任何单一的“律”或“声”都无法形成有实际意义的宫调理论话语,其中“黄钟”“太簇”“姑洗”如此,“宫”“商”“角”也如此。即使是“黄钟—太簇—姑洗—蕤宾—林钟—南吕—应钟”(七律),亦或是“宫—商—角—变徵—徵—羽—变宫”(七声),均无单独存在的价值和意义。只有二者结合在一起,才能表达一个相对完整和有实践意义的概念,这就是所谓的“律声命名系统”关系。

对于中国传统宫调理论而言,最为“单纯”和具有一定实践意义的律声系统关系,莫过于“五声”配“五律”或“七声”配“七律”,如:“黄钟宫—太簇商—姑洗角—林钟徵—南吕羽”,抑或“黄钟宫—太簇商—姑洗角—蕤宾变徵—林钟徵—南吕羽—应钟变宫”,等等,前者称为“五声音阶”,后者称为“七声古音阶”。“律”作为“音高标准”全人类共有(用),“声”作为“阶名”虽然具有鲜明的民族性,能够体现一定的“音阶属性”和“乐调风格”,但也无法形成较为完整的“宫调话语体系”。由于中国传统音乐中使用着“宫、商、角、清角(和)、变徵(中)、徵、羽、清羽(闰)、变宫”九个“阶名”,这样也就形成了三种不同特点的“七声音阶”结构,亦即杨荫浏先生所命名的“古音阶”“新音阶”和“俗乐音阶”。从律声系统的角度讲,如果三种七声音阶的“宫音”为同一“律高”,即“九声”配“九律”而形成的律声系统关系就是所谓的“同宫三阶”。

据目前所掌握的资料来看,较早使用“同宫三阶”这一称谓的音乐理论家是童忠良先生。20世纪90年代末,童先生在《从十五调到一百八十调的理论框架——黄翔鹏“同均三宫”学习札记》[6]《正声论》[7]两篇文论中,正是通过“同宫三阶”现象,对“同均三宫”原理进行了比较分析和系统论证。之后不久,“同宫三阶”作为一种诠释三种七声音阶律声关系的宫调话语,先后被写进了由童先生任主编的《基本乐理教程》(2001)《中国传统乐理基础教程》(2004)《中国传统乐学》(2004)等专著和教课书。

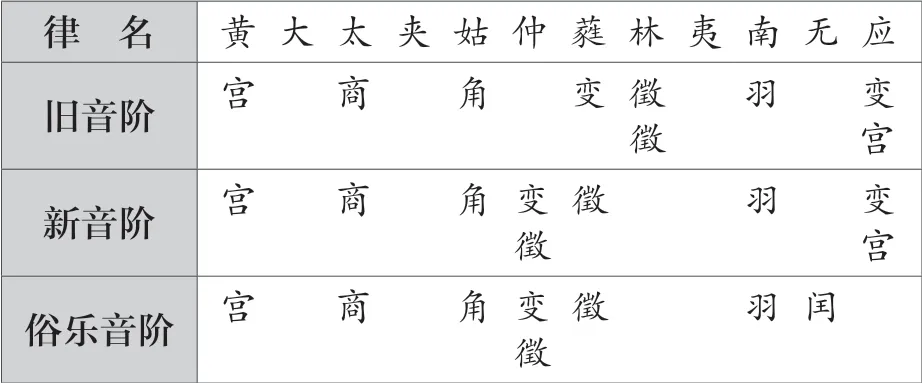

实际上,早在20世纪40年代,杨荫浏先生在《中国音乐史上新旧音阶的相互影响》一文中,便透过史学与乐律学的双重视角,对“同宫三阶”音律关系作了详尽的阐述。如前所述,杨先生将两个半音音程分别在四度与五度和七度与八度之间的音阶,命名为“旧音阶”或“古音阶”,而将两个半音音程分别在三度与四度和七度与八度之间的音阶,命名为“新音阶”。为进一步说明新、旧音阶的音律关系、结构形态及相互影响,杨先生强调指出,新音阶“可以用两种方式表示”,其一,“黄钟宫用黄钟为宫,而在旧音阶所用诸律中,改用一律”[4]82。不难理解,杨先生此时所阐发的就是“同宫双阶”。不仅如此,在稍后出版的《中国音乐史纲》一书中,为进一步证明“唐代的雅乐律、清商律及俗乐律三者之间,有一定的高低关系存在”,杨荫浏先生还“借雅乐律名,表示古音阶七音、新音阶七音、俗乐音阶七音”所形成的“同宫三阶”关系,并列表[5]182如下,见表1。

不难看出,杨先生虽然没有使用“同宫三阶”之名,但表1所显示的“同宫三阶”的音律关系是明确具体的。由此证明,杨荫浏先生是最早详尽阐述“同宫三阶”的音乐史学家和乐律学家。

表1.

“同宫三阶”作为一种较为单纯的律声系统关系,主要在于全面揭示和认知“调关系”原理,是初学者所应该掌握的基本乐理常识,因此,一般的音乐基础理论专著和教科书都设有此内容。如黎英海《汉族调式及其和声》一书,主要通过谱例[8]28形式对此进行了阐述,其内容与杨荫浏先生所列图表基本一致。又如,李重光《音乐理论基础》一书,在专设的“七声调式”一节中,主要讲述的就是“同宫三阶十五调”[9]56问题,即三种音阶、五种调式。其他同类乐理教科书也都设置了相关的章节和内容。此外,缪天瑞的《律学》一书在介绍“音阶和调式的发展”[10]140问题时,首先阐述的也是“同宫三阶”,而且所示谱例与黎英海《汉族调式及其和声》一书中的谱例也基本一致。不仅如此,黄翔鹏先生在为《中国大百科全书》(音乐·舞蹈卷)所撰写的“宫调”词条中,仍然以“同宫三阶”为切入点,并以此作为诠释“传统音乐中三种基本的音阶形态”的主要理据,其中所列图表[11]223也与杨荫浏先生所列图表基本一致。至此可以确信,杨荫浏先生在20世纪40年代所阐发的“表示古音阶七音、新音阶七音、俗乐音阶七音”的“同宫系统关系”及所列图表,无疑是“同宫三阶”理论之源。

三、揭示“同均三宫”之理

“同均三宫”这一“宫调”话语已公开发表三十余年,期间,“出现了各种不同的反应,赞同、附议者有之,采用、发展者有之,怀疑、反对者有之”[12],其中,在第一时间公开撰文表示支持并肯定“同均三宫”的人包括童忠良、赵宋光等著名乐律学家。童忠良先生曾先后撰写发表了多篇有关“同均三宫”的文章,如前面所提到的《从十五调到一百八十调的理论框架——黄翔鹏“同均三宫”学习札记》《正声调》等。不仅如此,童先生还先后将“同均三宫”概念写进了由他任主编的《基本乐理教程》《中国传统乐理基础教程》《中国传统乐学》等教科书和专著。赵宋光先生的《“一百八十调”系统观念的结构逻辑》[13]等文章,则从“逻辑思辨”的角度,对“同均三宫”的音律逻辑关系进行了解读。此外,赵先生还将“同均三宫”作为“旋宫”词条中的重要内容,写进了《中国大百科全书》(音乐·舞蹈卷)中,并对其内涵作了简明扼要的诠释,指出,“实际上,五个正声在一均之内还可以处于三种不同的位置,形成音阶的三种形态。……这就是‘一均三宫’的概念”[11]765。而且所列“一均三宫”表与黄翔鹏所列的“同均三宫”表完全一致。总之,在过去的三十余年里,多数学者对“同均三宫”均抱有支持和肯定的态度。

“同均三宫”之所以遭到少数学者的质疑,主要是因简单问题复杂化而导致的结果。其中,最大的问题就是“均”“宫”混同,根据古人的所谓“均宫说”或“宫均说”,错误地认为,“七律”等于“七声”,将“三个层次”的均、宫、调关系,误解为两个层次。殊不知,任何一个有实践意义的“音阶”(如黄钟宫—太簇商—姑洗角—蕤宾中—林钟徵—南吕羽—应钟变),都必须包含“七律”(均)与“七声”(宫)两种因素,二者缺一不可,古人之所以称“均宫”或“宫均”是有一定道理的,其含义是“均、宫”一体,既不能相互替代,更不能相互脱节。“均宫”或“宫均”所体现的虽然是一种事物(一个具体的七声音阶),但并不是说“均”(七律)等于“宫”(七声)。“均”强调“物理属性”,“宫”凸显“民族风格”;“七律”是世界性语言,“七声”是中国传统话语。如前所述,任何一个具有实践意义的“音阶”概念,均涵括“律”“声”两种属性,其中,“声”(阶名)对“音阶属性”的确立至关重要。换言之,不同的“律声系统”,其“音阶结构”不同,进而体现不同的音乐风格和民族特色,故不能将“古音阶”和“俗乐音阶”视为“新音阶”的“上下五度关系转调”。而要揭示“同均三宫”的内涵属性,只要证明中国传统音乐中存在三种不同“律声系统”的“七声音阶”即可,或者说,只需三首不同的“七声音阶”的乐曲就完全可以证明“同均三宫”话语的合理性,并不像一些学者所宣称的那样,“‘同均三宫’不是一个简单的理论问题,可以说它是我们音乐学界所遇到的一个最为复杂而又繁难的课题”[14],相反,“同均三宫”就是一个简单的“宫调学”原理,亦即童忠良先生所说,“‘十二均三十六宫一百八十调’,这是一个简单的数学问题”[6],“不管你是否赞同,都必然得出这种极为简单的乐学基本理论的结果。”[7]

愚以为,“同均三宫”之名的创用,其学术价值主要在于引发人们对均、宫、调三层次概念的逻辑思辨和哲学思考,凸显了“宫调话语”的律声系统及音律逻辑关系,对系统梳理古代文献,构建中国传统宫调理论话语体系,具有启示和引领作用。其次,“同均三宫”原理的重新被提起,旨在拓宽作曲家的创作思维,像罗忠镕先生创作《同均三宫》[15]作品那样,利用这一原理创作出更加丰富多彩、内涵深刻、特色鲜明的民族风格音乐作品。总之,从律、声系统关系的角度来说,“同均三宫”并不是“一个最为复杂而又繁难的课题”,更不像个别学者所说,“黄先生的同均三宫说,是关于三种七声音阶的一种全新论说,在黄先生之前,并没有如此理论高度与体系化的学说”[16]。恰恰相反,在“同均三宫”之名尚未创设的几十年前,其理论话语早已明确化、系统化,黄先生只是为其冠上了一个称谓而已。诚如陈应时先生所说,此前虽无“同均三宫”之名,却早已有了“同均三宫”理论之实,尤其黎英海先生在《汉族调式及其和声》一书所列的谱例中已表述的十分清楚[17]。

对于黎英海先生《汉族调式及其和声》一书中有关三种七声音阶的概念表述,以及各种形式的谱例[8]22-28,学界并不陌生,因为从20世纪60年代开始,三种七声音阶(包括“同宫三阶”)问题就被写进乐理教科书,时至今日,仍在继续得以承传。在此之前的数十年间,尚无学者对此提出任何异议,相反却备加推崇。也正像反对者自己所说,“在黄翔鹏先生提出同均三宫理论之前,也对三种七声音阶说深信不疑”[16]。但遗憾的是,自黄翔鹏先生为其冠上“同均三宫”之名以来,少数学者的反对声音始终没有停止,至今仍在持续。

从律、声关系的角度讲,“同均三宫”与“同宫三阶”并无本质区别,属于三种七声音阶在音律应用问题上的两种表现形式之一。“同宫三阶”是“九律”与“九声”的结合,而“同均三宫”则是“七律”与“九声”的结合,二者所包含的都是5调·3阶·12律,其“积数”都是“180”,亦即“180调”,只是观测点不同而已。尤其需要强调的是,与“同宫三阶”一样,“同均三宫”理论话语的原创者并非黎英海,也不是黄翔鹏,而是杨荫浏。

20世纪40年代,杨荫浏先生在《中国音乐史上新旧音阶的相互影响》一文中,除了对“同宫三阶”进行系统阐述外,还揭示了新、旧音阶的“同均双宫”现象。关于新音阶,杨先生明确指出,“全用旧音阶所用诸律,而改用林钟为宫”,并为此设置了一个表示“同均双宫”的表。他进一步强调,“旧音阶黄钟宫的七律,个个都用,但把调首移在林钟律上,这便成了林钟宫的新音阶”。此外,针对同一个七律为何出现两个“黄钟”的史料记载,杨先生也对此进行了解释。他说:“这么一来,黄钟的绝对音高,便不知不觉有了两个:一个是旧有的黄钟音高,……一个是旧有的林钟音高。因为调首移到了林钟上面的音阶,既被误称为黄钟宫,林钟便也被误称为黄钟,这种以误传误,在当时,便产生出来了另一个黄钟。……郑译、苏夔主张恢复旧音阶,他所取作辩论根据的,是古代阶级的象征,便是《乐记》所谓‘宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物’;他们无异在说:把‘事’移到了‘君’的地位,与‘尊卑’的大道理不合。这种论调,在音律上,其实是没有什么大道理;不过在政治上,也许更容易叫不懂音乐的君主觉得更加动听,因之容易得到‘照准’罢了。”[4]83-84这也正如黄翔鹏先生在解释“同均三宫”问题时所说:“在古代的理论中也不能这么讲,因为‘宫’是‘君’,你有三个宫,就是‘犯上作乱’,要杀头的!在姜白石的音乐中,他就用‘以无射宫歌之’的话来对自己的作品作出解释,不能明讲。”[18]181可见,黄先生有关“同均三宫”问题的一系列理论表述,的确在很大程度上沿用了杨荫浏先生的观点。

除此之外,李纯一先生在《曾侯乙墓编磬铭文初研》一文中也明确阐发了新、旧音阶的“同均双宫”现象,其观点与杨荫浏先生几十年前新音阶“全用旧音阶所用诸律,而改用林钟为宫”的“同均双宫”原理完全一致。他指出,“就音阶结构而论,新旧音阶的差别仅在于第四级之为羽曾(清角)或商角(变徵)。所以这两种音阶相错五级(即把旧音阶的宫当做新音阶的羽曾,或把新音阶的宫当做旧音阶的徵),便能重合起来”。而且还列有“同均双宫”表[19]。可见,李纯一先生对曾侯乙编磬铭文中有关音阶结构的揭示,以及所阐发的“同均双宫”现象,无疑受了杨荫浏先生关于新、旧音阶结构原理的启发和影响。因为,杨先生曾特别强调,“雅乐因为钟磬之音,是固定的,要用新音阶,而同时又要利用现成的钟磬,这种办法,最是便捷”[4]84。

表2.

随着“俗乐音阶”的被揭示,杨荫浏先生还对“俗乐音阶”与“旧音阶”的“同均双宫”现象进行了阐述。指出,俗乐音阶“是以旧音阶的二度为主调音,半音在三度四度与六度七度之间”。并通过表2[5]179将“俗乐音阶”与“旧音阶”所形成的“同均双宫”原理进行了揭示。

从以上论述和表2中可以看出,杨荫浏先生的“同均三宫”原理是以“旧音阶”为基础而分别阐述的。如果将杨先生新、旧音阶的“同均双宫”与俗、旧音阶的“同均双宫”合为一体,就是“完整版”的“同均三宫”。无论是黎英海所示谱例,还是黄翔鹏所列图表,亦或是赵宋光先生在《中国大百科全书》(音乐·舞蹈卷)中所列的“一均三宫”表,均来自杨荫浏先生的首创。至此可以肯定,最早系统揭示“同均三宫”原理的音乐史学家和乐律学家应该是杨荫浏先生。

四、解读“三分损益”之法

“三分损益”是“中国古代制定音律时所用的生律法。……此方法的记载最早见于《管子·地员篇》,是同关于宫、徵、商、羽、角五音的记载联系在一起的;到《吕氏春秋·音律篇》,又开始与关于黄钟、林钟等十二律长度规范的记载联系在一起。三分损益包含‘三分损一’‘三分益一’两层含义。……三分损益法与古希腊毕达哥拉所用的定律法,阿拉伯人所用的‘量音学’,在数理上是相通的、一致的,近现代统称之为‘五度相生法’。但三分损益法,只包括生出高五度与第四度的律,不包括生出低五度与高四度的律,而五度相生法则兼指两个方向的相生”[11]560。从完整的“十二音律”角度而言,由于《管子·地员篇》仅仅涉及了“徵—羽—宫—商—角”五声,只是“三分损益法”的某种“生律”实践,且为“先益后损”,非“先损后益”,因而不是真正意义上的“三分损益”音律相生法。《吕氏春秋·音律篇》则较为完整系统地阐释了包括生律属性、生律次序和方法,以及“十二律”生律结果在内的各种因素,因此,《吕氏春秋·音律篇》无疑是最早记载三分损益法的古代文献。

但是,由于大量的古代文献将阴阳五行、周易八卦、天文星象等谶纬之学混杂其中,对于原本清晰明了的音律相生法,从古至今却出现了各种各样的误读和误解,尤其在“上生与下生”“为上与为下”等问题上都制造了极大混乱。作为音乐史学家和乐律学家,杨荫浏先生为彻底弄清它,不仅认真钻研古籍史料,而且自学算命,最终通过实践证明,阴阳五行等谶纬之学与音律相生法没有任何关系。并以其亲身经历告诫我们,“中国古代论律的书,为数很多,历代在这方面有很多的研究与发明。但其中也有些理论会叫我们走错道路。记得我过去曾在盲目的努力中,虚度很多时间,甚至曾为了解决与音律舛涉在一起的阴阳五行问题,而学习了好些算命和奇门等无聊的江湖玩意儿。我在学习那些玩意儿中所得的结论,不过如此而已:阴阳五行与各律绝无关系,古人爱讲阴阳五行的,往往倒是对于音律不能彻底了解的。这是迷信部分。”[20]54为获得可靠的数据,杨先生“吸取现代音乐声学的经验,运用数学公式,对中国音乐史中所有关于乐律的重要数据都进行了不厌其烦的验算。……正是通过如此大量的验算和分析,给中国乐律史上一些疑问作出合理的解释”[20]21。其中,对“三分损益法”所作出的正确解读,是其众多“宫调话语”中的经典范例之一。

这里,需要特别强调的是,杨先生在解读“三分损益法”的同时,还提出了“弦律”优于“管律”等根本性问题,明确阐述“三分损益法”出于“弦律”而非“管律”的科学论说,这对今后的律学研究以及本学科话语体系建设将提供新的思路。总之,杨荫浏先生有关“三分损益法”的释文和图式①杨荫浏先生关于《吕氏春秋》音律相生法的释文和图式,笔者已在《<吕氏春秋>音律相生法的分析和解读——兼为杨荫浏先生的释文和图式辨证》(见《中国音乐学》2017年第3期)一文中进行了阐述,在此不赘。,以及出于“弦律”而非“管律”等学术观点,是迄今为止对《吕氏春秋》音律相生法最具权威性的解读,不仅在以往的学术研究中发挥了重要作用,而且对当今宫调理论话语体系建设仍将产生不可估量的学术影响。

结 语

在半个多世纪的学术生涯中,杨荫浏先生依据古代文献记载,对宫调及宫调理论作了定性分析,明确揭示了“宫调”概念的本质内涵,开创性地提出了诸如“形式逻辑”等构建中国传统宫调话语体系所应注重和遵循的理论规范和基本原则。经他整理和解读的“宫调”话语远不止这些,诸如“旋宫转(犯)调”“弦律为本”等许多宫调理论,均为杨荫浏先生的创始和规范。此外,作为近现代以来第一位公开辩驳和否证“阴阳五行”附会“律吕”的音乐史学家和乐律学家,杨荫浏先生尊重实事、崇尚科学、追求真理的精神,值得后人很好地继承和发扬。在新的历史进程中,重拾杨荫浏先生的“宫调话语”,是中国传统音乐理论话语体系建设的需要,无论如何都不能轻易忽略或遗忘。只有在前人的基础上,不断加强对已有学术话语的系统梳理和总结,坚持创造性转化、创新性发展,不忘本来、吸收外来、面向未来,中国传统宫调理论话语体系建设才能真正落到实处、取得成效,并不断推向深入。