亮丙瑞林联合米非司酮对子宫内膜异位症患者血清性激素水平及子宫内膜厚度的影响

2021-03-20李红

李红

(河南省淮滨县人民医院妇产科 淮滨464400)

子宫内膜异位症属于妇科临床常见良性疾病,临床表现为痛经、性交痛、不孕、月经不调等,其发病率呈逐年上升趋势, 且多为25~45 岁育龄期女性,患病率占育龄期女性10%~15%[1~2]。 临床主要治疗方式为手术,但效果不显著,需辅以药物治疗以降低复发率,改善预后,而常用辅助药物包括达那唑、孕三烯酮、促性腺激素释放激素激动剂等。 其中最为常用的是亮丙瑞林,属于促性腺激素释放激素激动剂的一种,具有高生物活性,可刺激垂体释放促性腺激素,加快生殖器合成类固醇速度,进而改善症状,但存在较多不良反应。 本研究选取我院子宫内膜异位症患者98 例,旨在探讨亮丙瑞林、米非司酮联合治疗对血清性激素水及子宫内膜厚度的影响。 现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年1 月~2019 年1 月收治的子宫内膜异位症患者98 例为研究对象,依据不同治疗方式分为对照组和研究组,各49 例。 对照组年龄26~45 岁,平均年龄(35.51±4.72)岁;病程2~6年,平均病程(4.13±0.96)年;病理类型:26 例巧克力囊肿,23 例子宫腺疾病。研究组年龄26~46 岁,平均年龄(35.97±4.96)岁;病程2~7 年,平均病程(4.48±1.22)年;病理类型:24 例巧克力囊肿,25 例子宫腺疾病。 两组一般资料(年龄、病程、病理类型)均衡可比(P>0.05)。本研究经我院医学伦理委员会审核批准。

1.2 纳入标准及排除标准 (1)纳入标准:经超声、查体、病史等检查确诊为子宫内膜异位症;患者及家属知情本研究并签署知情同意书;具有腹泻、腹痛、周期性回肠出血、痛经、性交痛、腰骶疼痛、直肠痛、便秘、周期性直肠出血症状中1 项或多项;临床资料完整。(2)排除标准:对本研究药物过敏;3 个月采用孕激素、孕三烯酮等激素类药物治疗;合并严重心、肝、肾等脏器疾病严重;哺乳期或妊娠期。

1.3 治疗方法 对照组给予注射用醋酸亮丙瑞林缓释微球(国药准字H20093809)治疗。 于月经开始第1~5 天,皮下注射,3.75 mg/次,每4 周1 次。研究组给予亮丙瑞林、 米非司酮片(国药准字H20033551)联合治疗。 亮丙瑞林用药方式、剂量与对照组相同。 米非司酮,口服,1 次/d,12.5 mg/次。两组持续治疗1 个月。

1.4 血清性激素水平检测 取>12 h 未进食时肘静脉血5 ml,离心(4 000 r/min)5 min,取血清,利用电化学发光法对血清雌二醇(E2)、 促黄体生成素(LH)、促卵泡生成素(FSH)水平。

1.5 疗效评估标准 盆腔包块等体征消失,临床症状已全部消失记为治愈;盆腔包块较治疗前缩小>50%,仍存有局部体征,临床症状已基本消退记为显效;盆腔包块较治疗前缩小30%~50%,停药3 个月症状未加重,并得到缓解记为有效;不符合上述标准记为无效。 总有效为有效、显效、治愈之和。

1.6 观察指标 (1)对比两组临床疗效。(2)对比两组治疗前后血清性激素水平,即血清E2、LH、FSH 水平。(3)对比两组治疗前后子宫内膜厚度。

1.7 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件处理数据,计量资料以(±s)表示,采用t检验;计数资料以率表示,采用χ2检验,以P<0.05 表明差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组临床疗效比较 研究组临床总有效率为97.96%,高于对照组的83.67%,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 两组临床疗效比较[例(%)]

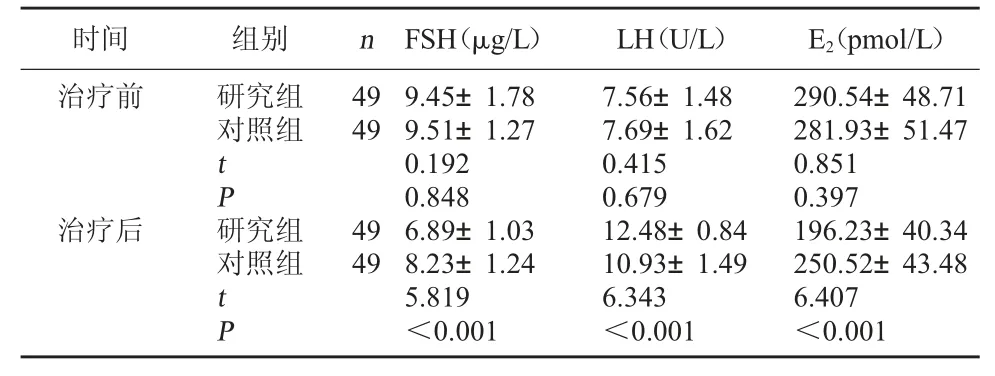

2.2 两组治疗前后血清性激素水平比较 治疗前,两组血清FSH、LH、E2水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,研究组血清FSH、E2水平低于对照组,血清LH 水平高于对照组(P<0.05)。 见表2。

表2 两组治疗前后血清性激素水平比较( ±s)

表2 两组治疗前后血清性激素水平比较( ±s)

时间 组别 n FSH(μg/L) LH(U/L) E2(pmol/L)治疗前研究组对照组49 49 7.56±1.48 7.69±1.62 t P 0.415 0.679治疗后研究组对照组49 49 12.48±0.84 10.93±1.49 t P 9.45±1.78 9.51±1.27 0.192 0.848 6.89±1.03 8.23±1.24 5.819<0.001 6.343<0.001 290.54±48.71 281.93±51.47 0.851 0.397 196.23±40.34 250.52±43.48 6.407<0.001

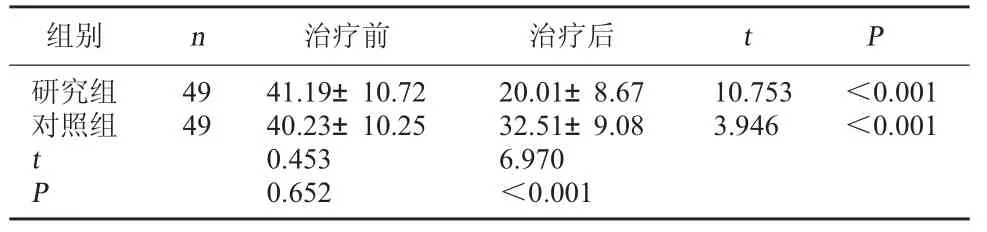

2.3 两组治疗前后子宫内膜厚度比较 治疗前,两组子宫内膜厚度比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组子宫内膜厚度均小于治疗前,且研究组小于对照组(P<0.05)。 见表3。

表3 两组治疗前后子宫内膜厚度比较(mm, ±s)

表3 两组治疗前后子宫内膜厚度比较(mm, ±s)

组别 n研究组对照组49 49 10.753 3.946<0.001<0.001 t P治疗前 治疗后 t P 41.19±10.72 40.23±10.25 0.453 0.652 20.01±8.67 32.51±9.08 6.970<0.001

3 讨论

子宫内膜异位症属于临床多发性疾病,是以慢性盆腔痛、月经失调、痛经等为主要临床症状,严重时可导致不孕,对女性健康、生活质量造成严重影响[3]。 目前关于发病机制尚未明确, 有学者提出其属于性激素依赖性疾病,与卵巢激素分泌具有密切联系[4]。 在治疗中主要是以降低雌激素水平为主。 临床主要治疗手段为手术治疗,受病灶大小、粘连等因素影响,术后具有较高复发率。 临床研究证实,术后3~6 个月辅以药物治疗,可改善微小病变组织,缓解病情发展,还可有效抑制或者延缓复发[5]。

亮丙瑞林属于促黄体生成素所释放的激素类似物,具有高生物活性,长时间使用可阻滞垂体释放促性腺激素,减缓卵巢对甾类物质的生成,缩小子宫内膜病灶,缓解症状,已在性激素依赖性疾病的治疗中广泛应用,但亮丙瑞林含有生物不稳性,故而在用药途径具有一定局限性[6]。 米非司酮属于新型抗孕激素药,通过阻滞孕激素和其受体结合,起到阻断孕激素效果,抑制卵巢功能,对卵巢周期性排卵有直接影响,同时降低性激素受体的含量,减缓内膜增生,使异位内膜退化,最终达到提高治疗效果目的[7~8]。 本研究结果显示, 研究组临床总有效率为97.96%,高于对照组的83.67%, 治疗后血清FSH、E2水平低于对照组,LH 高于对照组,子宫内膜厚度小于对照组(P<0.05),表明亮丙瑞林、米非司酮联合治疗效果确切,可明显改善性激素水平和子宫内膜厚度。 综上所述,子宫内膜异位症患者采用亮丙瑞林、米非司酮联合治疗效果明显,可显著改善性激素水平以及子宫内膜厚度,具有较高临床运用价值,值得推广。