低频电刺激、吞咽训练配合康复护理对脑卒中后吞咽障碍患者康复的改善作用

2021-03-20田延收

田延收

(河南省漯河市第一人民医院康复科 漯河462005)

临床实践证明,脑卒中有着较高的致残率、致死率,其中发生吞咽障碍的概率较大,可高达45%左右,占据临床发生吞咽困难总人数的25%[1]。 该疾病的发病机制为延髓疑核与迷走神经背核发生病理变化,使得软腭、舌、食道、咽喉等功能受到了一定的损害,直接影响患者对饮食的摄取,进而影响身心健康[2]。临床上常用的干预措施为吞咽障碍训练法,可以有效强化用口进食的速度,也能提高进食的安全性与能动性,减少鼻饲的运用,利于肠道功能的恢复,促进身体吸收营养[3]。 但是该项操作需要时间较长,且患者耐受力不同,所起到的效果也有所不同,故而需要一种有效且短时间内能够促进患者恢复吞咽功能的干预,以便于促进患者的身体恢复[4]。 本研究旨在探讨低频电刺激、吞咽训练配合康复护理应用于脑卒中后吞咽障碍患者中的效果。 现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年1 月~2020 年1 月我院收治的120 例脑卒中后吞咽障的患者为研究对象,随机分为常规组和干预组,各60 例。 常规组男32 例,女28 例;年龄31~76 岁,平均(65.52±2.58)岁;病程1~6 个月,平均(3.11±0.58)个月。 干预组男33 例,女27 例;年龄30~75 岁,平均(65.02±2.46)岁;病程1~5 个月,平均(2.90±0.62)个月。 两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。 纳入标准:临床资料完整;符合脑卒中的诊断标准,且经过治疗后发现伴有吞咽功能障碍;患者经过洼田饮水试验评测,吞咽障碍为5 级;患者由家属陪同且同意参与本研究。排除标准:伴代谢性或内分泌系统性疾病;伴凝血功能障碍;存在精神疾患,沟通障碍,不能参与研究。

1.2 护理方法 常规组接受常规护理方法联合低频电刺激疗法,即用低频生物电刺激对患者实施治疗(使用脉冲电流以及指数电流),在干预时嘱患者做吞咽动作,每次30 min,每天1 次。 并给予患者疾病健康教育、病情监测,遵医嘱给予患者用药干预,指导患者进行相关的恢复措施,并叮嘱患者家属对患者多加监督。 干预组在常规组的基础上接受康复护理联合吞咽训练。(1)康复护理干预。强化基础护理干预措施,每日对患者进行口腔护理,保证口腔的清洁,避免食物残渣在口腔中遗留,从而发生口腔炎症反应;患者进食时,需要在旁指导,当其发生呛咳时,立即使其弯腰,并使身体前倾,护理人员快速、连续拍打肩胛下区,迫使残渣咳出,并告知患者并发症发生的应急处理方法,提高患者的生活技能;另外在训练的过程中给予患者适当的心理护理以及安慰,鼓励其战胜疾病,并提高训练积极性。(2)吞咽训练方法。 指导患者进行下颌、面部的训练,指引嘴张开至最大限度,且维持较长的时间;引导移动下颌,进行大幅度的咀嚼动作;引导患者做鼓腮、闭唇等运动,以上训练反复数次,且逐渐延长训练的时间。 指导患者练习唇部运动,将口腔部训练体操视频发放于患者微信,使其每天按照视频要求进行训练,加强唇部的控制、协调力等;引导患者说“嗯、唔、衣”字等,每次5 s,反复训练10 次。指导患者控制软腭、舌部的力量,将舌头尽量向口外伸展(维持时间长于5 s),反复数次训练。 指导患者进行腹式呼吸、咳嗽训练等,并引导其从声门发出音量,并持续发音;引导患者通过吹气泡、气球等方法,以控制呼吸的频率、节奏等;并通过感受汤匙、食物的温度、触感等,促进咽部反射。 摄食训练,待患者可以随意地完成空吞咽之后,对患者进行摄食训练的指导,协助其取左侧卧位,从流质饮食开始,并由少到多逐渐增加,另外也可以在患者练习摄食前,指导其口含冰块,进一步促进吞咽功能。

1.3 观察指标 (1)对比两组干预前后的吞咽障碍程度评分,共计3 项,总分0~10 分,分数越高则意味着患者的吞咽功能较好。(2)对比两组吞咽障碍等级,重度:患者无法经口吞咽;中度:患者可以通过口腔摄取少量的食物;轻度:患者可以经口摄取普通饮食;正常:患者的吞咽功能与健康人相同。

1.4 统计学分析 数据采用SPSS22.0 统计学软件分析处理,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用率表示,采用χ2检验,P<0.05 为差异具有统计学意义。

2 结果

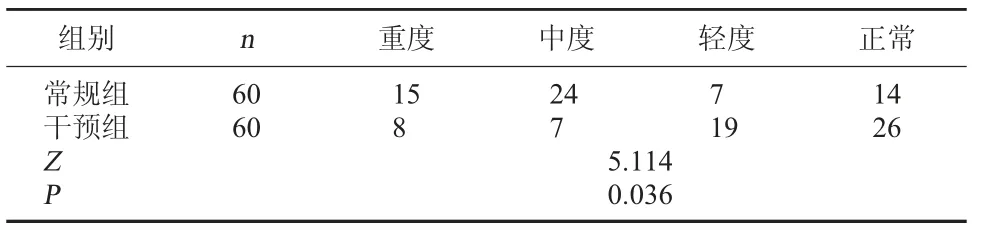

2.1 两组干预后吞咽障碍等级对比 干预组吞咽障碍等级优于常规组, 差异有统计学意义(P<0.05)。 见表1。

表1 两组干预后吞咽障碍等级对比(例)

2.2 两组干预前后吞咽障碍程度评分对比 干预后,两组吞咽障碍程度评分均较干预前升高,且干预组高于常规组(P<0.05)。 见表2。

表2 两组干预前后吞咽障碍程度评分对比(分, ±s)

表2 两组干预前后吞咽障碍程度评分对比(分, ±s)

组别 n常规组干预组干预前 干预后 t P 60 60 5.11±1.10 7.56±1.06 13.411 29.052 0.001 0.001 t P 2.88±0.67 3.01±0.59 1.128 0.131 12.423 0.001

3 讨论

吞咽困难是由于中枢神经系统受到损害后而导致,也是脑卒中患者发病后常见的后遗症,临床表现为吞咽反射消失或减弱,饮水呛咳等[5~8]。 因此临床需对患者进行干预,帮助改善吞咽障碍的情况。

低频电刺激法可以对患者的甲状腺舌骨肌进行干预,以降低喉上提的幅度,给患者不同的脉冲模式进行干预,其中脉冲电流能够使用低频率,使得肌肉发生震动以及震颤,促进肌肉功能的恢复[10];指数电流刺激可以有效刺激咽部肌肉, 继而使患者产生吞咽反应,利于提升吞咽的敏感性,改善吞咽困难的症状,也可以刺激相关脑部组织的再生。故而在吞咽训练的基础上加之低频电刺激, 可以明显提高训练的效果,改善患者吞咽障碍的情况,促进患者经口进食的能力[11]。 但是单纯电刺激疗法并不能改善患者的吞咽困难症状,对患者口咽有了一定的刺激之后,再对患者实施口咽训练法, 主要是依据再塑神经的原理,有针对性地对患者缺乏的部分功能进行干预,如使患者感受温度、触感等刺激,再训练患者的檐口与口腔的协调功能,使其重建或者恢复协调功能,有效改善肌群萎缩, 并刺激神经细胞功能及其系统的恢复,继而使得患者恢复经口摄食的能力。本研究结果显示,干预后,两组吞咽障碍程度评分均较干预前升高,且干预组高于常规组(P<0.05),表明干预组实施康复护理干预及吞咽训练方法, 着重强调对患者口腔卫生、并发症的干预,并积极改善患者的心态,帮助其树立战胜疾病的信心,提高训练的耐受力,护理人员耐心对患者进行动作的指导,使患者逐渐恢复吞咽反射等,有利于刺激大脑皮质功能,促进血液循环,改善咽喉部肌肉的灵活性,防止肌肉萎缩,最终彻底将吞咽机能得以恢复。 本研究结果还显示,干预组吞咽障碍等级优于常规组,差异有统计学意义(P<0.05)。 综上所述,给予脑卒中后吞咽障碍的患者低频电刺激、吞咽训练配合康复护理后,明显降低吞咽功能障碍的程度,进而促进了机体恢复。