大运河天津段沿线乡村文化景观资源产业带发展路径

2021-03-17赵艳卞广萌

赵艳,卞广萌

(1.天津大学仁爱学院,天津 301636;2.天津大学 建筑学院,天津 300072;3.河北工业大学 建筑与艺术设计学院,天津 300130)

随着后申遗时代的到来,大运河文化遗产的保护利用问题日渐受到广泛关注,作为运河与城乡紧密相关的运河乡村,是大运河文化遗产的重心区。大运河沿线乡村文化景观不仅反映出运河的人文地理特征,也记录着沿线乡村居民的活动历史,展现大运河独特的地域文化精神。当前沿线乡村城镇化建设和历史保护矛盾突出,大量文化景观资源未能及时进行保护;乡村发展滞后、农民收入较低、大量人员外流,传统乡土文化的内在结构呈现边缘化、破碎化和孤岛化特征。十九大提出的乡村振兴是近年来国家的重要战略部署,天津出台《天津市乡村振兴战略规划2018—2022年》,强调产业振兴是乡村振兴战略的关键环节。李瑾等人于2019年通过调查提出天津乡村产业近年来取得一些成绩,但依然需要对土地进行集约化利用、提高品牌化水平、优化产业功能结构与发展模式。杨英法等人2019年提出京津冀一体化发展与大运河文化带建设统筹协调,共融互惠,建立多地联合的产业集群布局结构。因此,以大运河天津段沿线乡村为例,对乡村产业现状与文化景观资源展开研究,构建具有可行性、可操作性的文化景观资源产业带发展路径,对沿线乡村环境改善、人才聚集、产业带发展及经济效益提升具有深刻启示和实践意义。

一、大运河天津段沿线乡村产业现状分析

2019年4月至2020年1月,课题组成员对天津段内武清、北辰、西青与静海区的20个运河乡村开展文件调查,实际发放问卷1000份,有效问卷917份,有效率91.7%。受访者基本信息采集表明:调查人群女性占46.56%,男性占53.44%。从年龄结构来看中老年人群最多,其中60岁以上17.23%,51~60岁18.97%,41~50岁人群最多占20.94%,31~40岁15.49%,26~30岁10.36%,18~25岁10.58%,18岁以下6.43%。

劳动结构方面,从事农业生产的青年很少,主要为中老年人;认为在本村从事农业生产的青年非常多的仅有4.36%,比较多12.76%,一般28.35%,不太多30.75%,几乎没有23.77%,北辰区、武清区从事农业生产的青年最少。青年人外出打工的情况比较普遍,受访者认为青年人外出打工非常多的占25.63%,比较多33.15%,一般27.59%,不太多10.47%,不多占3.16%;武清区运河乡村青年人外出打工最多,西青区相对较少。

乡村农业方面,受访者普遍认为所在村的农业生产基本能够满足日常生活需要。其中,认为非常满足的占8.62%,基本满足占35.99%,一般32.5%,不太满足15.16%,不满足7.74%;武清区与静海区的运河乡村农业生产情况比北辰区与西青区要好,受访者满意程度略高。

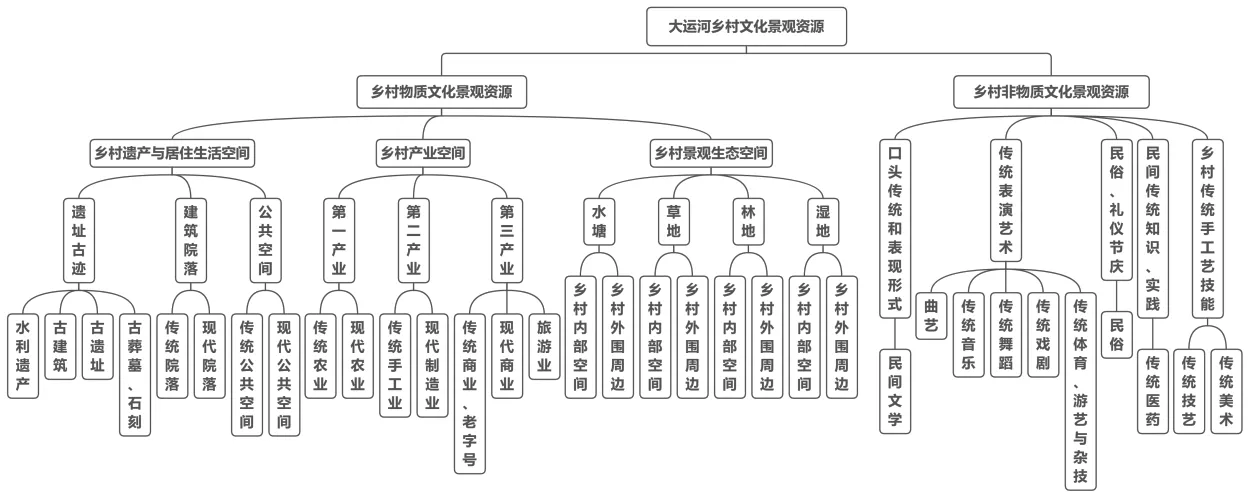

图1 大运河沿线乡村文化景观资源类型

乡村工业方面,运河乡村周边的各类工厂或加工厂比较多。受访者认为非常多的占6.43%,比较多的占20.72%,一般多占37.62%,不太多19.63%,不多几乎没有占15.59%。大运河天津段四区的乡村工厂情况调研显示,武清区与西青区较北辰区与静海区运河乡村周边各类工厂更多。而对受访者周围的亲朋好友在附近工厂上班的情况调查表明,北辰区受访人周围亲朋好友在附近工厂工作情况明显低于其他三区。

调研结果表明,大运河天津段乡村产业现状以一产为主、二产为辅,三产比例较低。一产以现代农业为主导,传统农业发展缓慢;二产以现代制造业、传统手工业等基础性产业为主;三产以休闲农业、旅游业为主,点状分布于运河两侧。乡村居民对大运河乡文化景观资源价值的认知度不高,产业类型较为单一,内生性不足。依托大运河文化带建设与乡村振兴战略,梳理与整合大运河沿线乡村文化景观资源,提出其产业带发展路径与方法,是大运河沿线乡村产业振兴的有效途径。

二、大运河天津段沿线乡村文化景观资源调查

文化资源具有典型的文化属性和可持续利用的特点,有学者认为文化资源作为一种可支配的资源,能够对文化主体产生影响并制约其活动方式,包括物质、非物质各类文化资源。大运河沿线乡村文化景观资源储量丰硕,本文将大运河乡村文化景观资源以物质与非物质两种类型进行归类。运河乡村物质文化景观资源由乡村遗产与居住生活空间、乡村产业空间和乡村景观生态空间的3大类、10小类、15个子类构成,非物质文化景观资源由口头传统及表现形成、传统表演艺术、民俗礼仪节庆、民间传统知识和实践、乡村传统手工艺技能的5大类、10个子类构成。(图1)

作为漕运咽喉、京畿门户的天津,境内主要包括北运河、南运河部分河道,沿线乡村主要集中在武清区、北辰区、西青区与静海区内,北接通州,南连沧州,是京津冀大运河文化带的枢纽要道,承载深厚的京杭大运河历史积淀与独特的乡土地域文化内涵。大运河天津段沿线乡村蕴含丰富的文化景观资源,包含大量珍贵的历史文化遗产,有着许多出类拔萃、技艺奇特的民间艺术,形成了五方杂厝、百艺俱全的乡土市井文化。

(一)大运河天津段乡村物质文化景观资源

乡村遗产与居住生活空间方面,大运河天津段沿线乡村内有着大量的历史久远的遗址古迹,既有秦营古码头遗址、河西务城址、十四仓遗址、桃花寺遗址、西汉古城东平舒遗址、明清时期的村落遗址及不同历史时期的寺庙遗址等大量古遗址,也有三角坝沉船、东西仓沉船、陈庄沉船、聂官屯沉船、杨村五街沉船、武清区八孔闸、筐儿港坝、九宣闸等水利遗产;同时还有杨村公署碑、孙松林墓碑、贝壳墓、战国墓群、靳官屯闸碑等诸多古葬墓、石刻。运河乡村的传统建筑院落以合院式为主,院落布局更自由和多样,比如独流侯氏民居、石家大院等。乡村居民传统院落多以一间主房两侧布置两间厢房的三合院式为主;随着城镇化的迅猛发展,北辰区、西青区大量乡村原址拆迁,部分乡村已完成城镇化改造。

乡村产业空间方面,大运河天津段乡村第一产业以传统农业和现代农业为主。作为全球化绿色农产品集散基地、京津冀土特产交易中心,蔬菜、水产、牛奶能够满足本地区需求,“高村西瓜”“弘历福”西瓜、“黄花店芹菜”“灰锅口葡萄”“大沙河甜瓜”等传统农产品品牌影响力逐步提升;第二产业以地毯、绢花、编织、刺绣、生草类编织传统手工业和食品配料厂、腌制厂加工、农副食品加工业等制造业为主。第三产业方面,运河休闲农业与旅游业开始起步,北运河沿线分布众多休闲驿站、森林公园与观光景区,逐步成为京津冀地区市民休闲度假好去处。乡村景观与生态空间方面:作为宜居之城,大运河天津段乡村具有沧海桑田、地沃水美的特点,呈现“水丰、树茂、物美、景怡”的生态景观特色。

(二)大运河天津段乡村非物质文化景观资源

大运河天津段乡村蕴含丰富多彩的非物质文化景观资源,是运河文化的活态载体,也是中华优秀文化的生动代表。口头传统与表现形式方面,既有《夜泊杨村》《怡斋文集》《竹坡诗钞》《梦仙诗稿》《咏钓台》等诗集,又有杨家将在静海、姜子牙的传说、王行军上蒲口、赵虎庄烧窑、康熙与董新房、乾隆赐名桃花寺、“古城显城”等许多美好的传说和故事。传统表演艺术形式多样,评剧、京剧、快板、法鼓、“天穆杯”小品等形式不胜枚举;高跷、摔跤、花毽、北仓少练老会、八极拳、芦新河少林长拳、太极等各类技艺武术多种多样。民俗、礼仪与节庆方面,北仓皇会踩街展演、民间花会等活动丰富多彩。民居传统手工艺技能、传统知识与实践方面特色鲜明,包括杨柳青木版年画、木版水印、田氏船模制作技艺,以及穆氏盛斋元酱制品、杨村糕干、冬菜、独流老醋酿造、沙窝萝卜种植与窖藏等制作工艺名扬国内外。这些珍贵的非物质文化景观资源是运河沿线居民生活记忆与情感传递的纽带,极具保护与传承价值,对于那些受破坏或已消亡的运河乡村来说,某种意义上可以通过非物质文化景观资源来集中展现。

三、大运河乡村文化景观资源产业带发展路径

(一)运河乡村文化景观资源优化

大运河乡村丰富的文化景观资源是运河乡村产业带发展的基本生产要素,通过对其进行一定程度的优化整合可有效发挥资源优势,搭载文化传播功能,提升运河乡村文化景观的资源价值。例如,提取乡村文化景观资源中的元素符号进行创意性的设计,形成文创产品;也可将不同元素符号进行创意整合,发展文创产业,产生新的资源价值。运河乡村文化景观资源的优化策略可从乡村遗产与居住空间景观重构、乡村产业结构升级重组、乡村景观生态空间修复三方面考虑。

乡村遗产与居住空间景观重构。充分保护已有遗址古迹,深入挖掘运河乡村遗产的历史文化信息并形成相应的历史故事、传说、事迹等资源库,丰富运河乡村遗产的文本内容,并作为景观空间重构的历史依据;评估、修复与改建现有民居,完善与提升乡村居住空间基础设施,为产业带发展提供物质环境保障。乡村产业结构升级重组。大运河天津段乡村农业近年来向现代农业增速发展,传统农业方式增速缓慢,运河乡村产业由以一二产业为主导,向三产融合化方向发展。结合产业现状,对运河乡村传统手工艺产业进行针对性保护开发;鼓励草根创业,利用互联网+农业的优势为乡土特色产业提供平台为其赋能,进行扶植,带动产业发展。乡村景观生态空间保护与修复。运河乡村文化景观资源的优化应以可持续的景观生态环境为前提,对乡村景观生态空间的保护与修复亦是乡村文化景观资源保护与科学利用的基石。从大运河绿色生态带的视野出发,保护与修复运河乡村景观生态空间,形成运河乡村绿色生态设施网络,为产业带发展提供生态环境保障。

(二)文化景观空间集聚的产业融合

当前三产融合发展已成为城乡发展趋势,日本今村奈良臣提出的六次产业理论强调一二三产之积的乘数效应,形成的第六产业能够实现多种经营,拓展产业链与产业范围,提高农民受益的同时增加农业活力。大运河乡村文化景观资源呈带状分布,具有高度集约化特点,这为当前运河乡村文化景观资源的产业融合发展提供了稳定载体。运河乡村文化景观空间集聚有利于最大程度发挥文化景观资源优势,人才集聚、技术创新、资本运作等产业发展要素的汇聚,可节约成本并产生规模效益。将不同特点的大运河乡村文化景观资源融入运河乡村的产业发展中,通过互补协作的方式,提高市场管理与运营优势,有利于实现三产共融发展,建立大运河乡村特色品牌产业。

(三)重构大运河乡土文化产业链

产业链是相关产业在经济活动中形成环环相扣、首尾连接的技术经济关系。产业链遵循明显的内在逻辑规律,常以时序和因果为依据形成链条结构。大运河乡土文化产业链集中体现运河乡村的三产之间进行经济活动与技术联系的结构特征。围绕运河乡土文化的保护传承、创新与发展,对相关产业的有序建设是大运河乡土文化产业链的有效方式。应在跨区域创新网络的发展机制基础上,充分挖掘与利用大运河区域、跨区域内各区的乡村文化景观资源优势,重构以大运河乡土文化产业带建设为主题的产业发展导向,形成多元共生的乡土文化产业链。创造针对不同消费者群体的优质运河乡土文化品牌,逐步形成以大运河乡村文化景观资源为核心的产业带发展模式。

(四)跨区域创新网络的协作机制

区域创新网络理论认为区域创新网络与环境是产业集群创新发展的关键。运河乡村独特的社会文化环境能够促进新兴产业的诞生与发展。产业的发展依赖区域内的创新网络格局,这种网络格局包含了相似产业间的经济产业网络,还包含产业与当地研究机构、高校、文化部门、地方政府等公共机构间的合作,形成研发网络、社会关系网络等协作机制。区域协同可以有效促进资源集约利用,优化区域空间结构,实现整体发展。大运河天津段乡村文化景观资源的产业带发展,不仅要实现市域范围内乡村产业的协调发展,更要积极融入大运河沿岸各省市的区域,构筑开放的运河乡村产业空间发展结构与跨区域创新网络的协作服务平台。

四、结论

当前大运河文化带建设已成为传承中华文明的重要命题与时代战略,作为大运河文化遗产的重心区,运河乡村厚植于沿线居民生活,蕴含丰富的文化景观资源。在对乡村产业现状与文化景观资源进行调查分析的基础上,从景观资源优化、产业集聚融合、文化产业链重构以及区域创新网络协作四个方面,构建运河乡村文化景观资源产业带的发展路径,对提升经济效益、助力运河乡村振兴及大运河文化带建设具有一定的启示与借鉴作用。

天津艺术科学规划资助项目(编号E18007);天津大学仁爱学院科研资助项目(编号XX18004);国家级大学生创新训练项目(项目编号:140382019005);天津市大学生创新训练项目(项目编号:140382019033)