失效模式与效应分析在机械通气患者气囊压力达标率中的应用*

2021-03-14王淑芳路明惠徐艳丽

王淑芳 路明惠 徐艳丽

(天津医科大学总医院空港医院,天津300308)

人工气道的建立在抢救危重患者中发挥着重要的作用,其中气囊压力的管理是护理工作的重点环节。合理的气囊压力保证正压通气的效果,同时阻截口腔及胃肠返流物的误吸[1]。当气囊压力不足时,一方面会影响呼吸机通气的效果,另一方面口咽部病原体会由间隙进入下呼吸道;而气囊充气过度很容易导致气道黏膜缺血灌注损伤[2-3],保持合理的气囊压力至关重要。人工气道气囊管理专家共识推荐每6~8 h监测1次气囊压力,保证合理的气囊压力为25~30 cmH2O[4](1 cmH2O=0.098 kPa)。目前气囊压力管理没有规范化的管理标准,容易被护理人员忽视,这就导致了气囊压力管理不理想,从而给临床护理工作带来了一定的风险[5]。失效模式与效应分析(Failure mode and effects analysis,FMEA)是一种前瞻性的质量管理理念,目前广泛应用于医院管理的各个领域,如患者安全管理、静脉输液、预防跌倒及压疮管理等。FMEA将存在的风险因素进行量化,分析并改善护理工作中潜在的危险因子,防止不良事件的发生[6]。本研究应用失效模式与效应分析提高机械通气患者气囊压力达标率,取得了较好的效果。现报道如下。

1 一般资料

选取2019年1至6月在ICU住院的机械通气患者60例作为对照组,其中男33例,女27例,平均年龄(52.47±16.77)岁;2019年7至12月在ICU住院的机械通气患者60例为观察组,其中男36例,女24例,平均年龄(54.43±19.26)岁。两组患者的一般资料比较差异无统计学意义。所有研究对象年龄均大于18岁;经口气管插管行机械通气。所有患者均使用7.0、7.5或8.0号的气管插管,并带有高容低压型椭圆形气囊。导管使用时间1~7天。本研究经医院伦理委员会审查通过。

2 方法

调查2019年1至6月在ICU住院的机械通气患者气囊压力达标率及护理人员对气囊压力管理的认知情况,运用FMEA方法从人、物、法、环四个方面分析造成气囊压力未达标的风险因素,计算并确定优先风险指数(Risk Priority Number,RPN)及改进措施,具体方法如下。

2.1 组建FEMA管理小组 由护士长、责任护士等5人组成管理小组,组内成员均为护师以上职称;工作年限≥5年,60%的组员拥有ICU专科护士资格证,具有较高的专业技术水平,所有组员进行FMEA相关理论知识的培训,能熟练掌握其管理方法及应用步骤。

2.2 流程分析FMEA小组成员应用头脑风暴法及鱼骨图对气囊压力未达标的原因进行分析,绘制流程图,分析护理操作中的各个环节,组织各级人员讨论,分析并列出气囊压力管理中每一个失效模式潜在的风险因素。

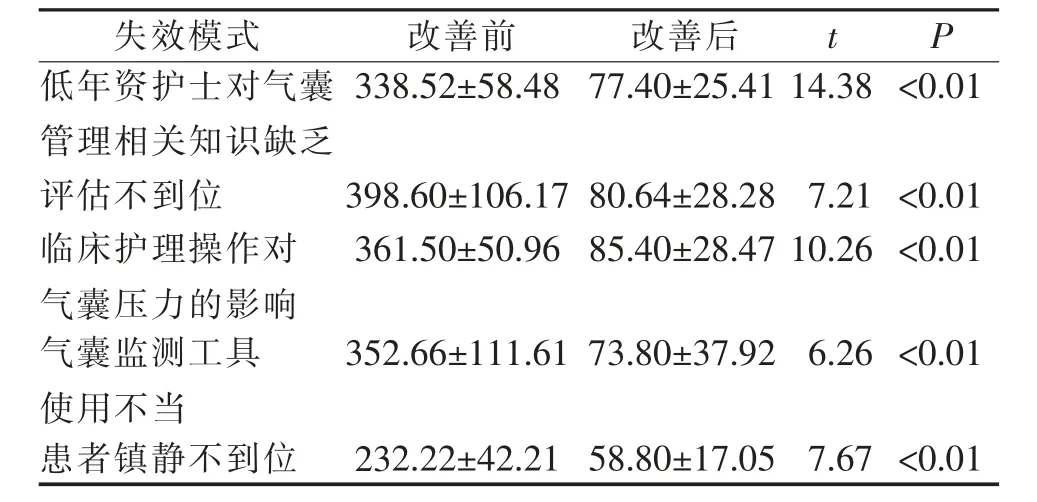

2.3 计算风险值(RPN) 小组成员对流程中潜在的失效模式进行赋值,并计算RPN值。RPN=S×O×D,其中S表示严重程度,是指事件发生,伤害的可能性有多高;O表示出现的频次,指失效模式发生的可能性有多高;D表示易探测度,指当失效模式发生,被探测的可能性有多高[7]。S、O、D各分值1~10分,RPN得分越高,发生护理风险的概率就越大,当RPN得分≥125分时,需要采取措施进行优化与改进[8]。经计算,列出高危因子,见表1。

2.4 制定改进方案与措施

2.4.1 完善培训内容FMEA小组对ICU新入职及轮转护士加强关于人工气道患者气囊压力监测的相关知识培训和考核,主要包括:①气囊压力监测的目的和重要性;②常用的监测方法;③气囊测压表的功能介绍及使用注意事项;④影响气囊压力变化的因素。认真落实培训考核制度,并在考核结束后的一周内随机抽查护理人员实际掌握情况。对于培训内容不合格的人员,由FMEA小组成员一对一带教,直到护理人员全部掌握。

表1 机械通气患者气囊压力管理的失效模式分析

2.4.2 改进工作流程 患者转交接单上增加气囊压力这一项,对于带气管插管转入ICU的患者由责任护士第一时间监测气囊压力是否在规定范围内,若不符合要求则及时调整气囊压力至30 cmH2O,并在转交接单和电子护理记录单上同时记录;针对临床护理操作给患者造成的影响,制定以下改进措施:①在吸痰护理、口腔护理后及时测量气囊压力,对于操作造成的气囊压力衰减要及时将气囊压力维持在合理的水平。②在患者外出检查、翻身拍背及俯卧位通气前,保证气囊压力维持25~30 cmH2O,妥善固定气管插管,密切监测患者的各项生命体征,避免非计划拔管的发生。

2.4.3 改进监测手段 有研究表明,使用一次性压力传感器监测气囊压力和手动监测气囊压力相比能够降低机械通气患者的并发症,随时监测有利于将气囊压力维持在合理的水平[9]。因此观察组使用一次性传感器对气囊压力进行动态监测,每6 h记录1次。统一气囊压力表的连接方式。余晶等[10]研究发现,三通接头可以有效减少气囊漏气现象,减少误吸的发生率。本研究将气囊压力表充气端连接压力延长管及三通,避免了手持测压表间断测压时,测压表断开连接指示气囊会造成套囊压力损失。

2.4.4 合理使用镇静药物 以2018版中国成人ICU镇痛镇静治疗指南为参考依据[11],给与机械通气患者适度镇静,避免其躁动和咬管,每班评估镇静评分,镇静深度的目标值为RASS评分-2~+1分。每天早上7点停用镇静药,给予晨间唤醒,评估患者的意识状态,待患者出现基本的遵嘱反应和神经肌肉动作后再重新给予镇静治疗,防止镇静药物过量或不足给患者造成不良影响。

2.5 观察指标 比较培训前后护理人员关于气囊压力理论知识的掌握情况,由FMEA小组自行编写考核试题,采取百分制,考核内容包括气囊压力监测、气囊测压表的使用及影响气囊压力变化的因素等。气囊压力的达标率情况,收集所有患者入院后24 h的气囊压力,每6 h监测1次,监测时保证患者床头抬高30°,患者处于安静休息状态;比较实施FMEA前后失效模式的RPN值。

2.6 统计学方法 采用统计分析软件SPSS 18.0进行数据录入和分析。计量资料用均数±标准差(±s)表示,采用t检验进行统计学分析;计数资料用频数、率表示,采用χ2检验进行统计学分析,当P<0.05时,差异具有统计学意义。

3 结果

3.1 培训前后护理人员关于气囊压力理论知识的掌握情况(表2)。

表2 气囊压力理论知识的掌握情况

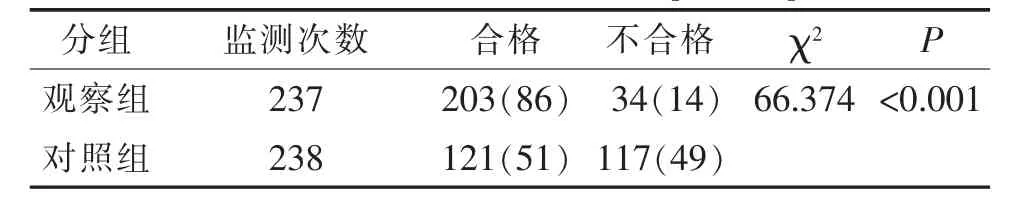

3.2 气囊压力达标率情况(表3)。

表3 气囊压力达标率情况[次(%)]

3.3 实施FMEA前后失效模式的RPN值(表4)。

表4 实施FMEA前后失效模式的RPN值(分,±s)

表4 实施FMEA前后失效模式的RPN值(分,±s)

失效模式 改善前 改善后 t P低年资护士对气囊管理相关知识缺乏338.52±58.48 77.40±25.41 14.38<0.01评估不到位 398.60±106.17 80.64±28.28 7.21<0.01临床护理操作对气囊压力的影响361.50±50.96 85.40±28.47 10.26<0.01气囊监测工具使用不当352.66±111.61 73.80±37.92 6.26<0.01患者镇静不到位 232.22±42.21 58.80±17.05 7.67<0.01

4 讨论

4.1 FEMA能够提高护理人员的专业认知能力 护理人员作为操作的执行者,自身的理论水平对护理质量的影响至关重要。谷红俊等[12]对ICU工作一年以上的护士进行了气囊压力相关知识的问卷调查,结果显示护士对气囊压力知识的掌握程度与ICU工作年限呈正相关,低年资护士对气囊管理知识掌握不够理想。夏利华等[13]调查发现护士气囊压力管理现状并不乐观,只有30%的气囊压力在正常范围,调查对象中有40%的护士接受过气囊管理培训,气囊管理知识得分较低。护士年资、学历、职称差异无统计学意义,医院级别及是否接受过气囊压力培训差异有统计学意义。本研究发现,低年资及轮转护士对气囊压力相关知识掌握薄弱,对于进行气囊压力监测的重要性缺乏认识,同时对于气囊测压表的使用方法及功能了解不足。为此,科室针对低层级及轮转护士加强了气道管理的培训考核,采用线上视频,临床实践及理论培训相结合的方式进行培训,由FEMA小组成员负责考核,考核结束后一周内进行随机抽查,对低层级及轮转护士掌握情况进行评价,针对结果进行持续质量改进。

4.2 FEMA降低了护理工作风险FEMA目前广泛应用于护理风险管理,主要范围包括安全用药、静脉输液、跌倒坠床等。研究证实,FEMA可以降低患者不良事件的风险,保证患者安全[14-15]。而FEMA在气道管理方面应用较少,气囊压力的过高与过低都会对患者造成一定的影响,气囊压力过低会增加VAP及非计划拔管的风险。有研究指出,我国VAP发生率为18%~60%,病死率在30%以上,而气囊压力过高会造成患者气道黏膜的损伤[10]。王斐等[16]将FEMA应用在降低气管插管患者VAP发生率中,结果显示,通过优化护理工作流程,降低了患者VAP的发生率。本研究显示,给与改进措施后,观察组机械通气患者气囊压力达标率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。通过应用失效模式与效应分析管理工具,对流程进行优化与改进,执行规范流程,能有效识别机械通气患者气囊压力管理过程中存在的安全隐患及风险,对护理流程中关键环节潜在风险产生的原因、失效模式进行量化与评分,并通过计算RPN得分,对风险因素从流程上加以改进与优化,达到护理质量持续改进,避免类似的不良事件或缺陷发生。

4.3 研究的局限性FMEA本身存在着一定的局限性,RPN值量化过程中,S、O、D各维度等级赋值很大程度上依赖于小组成员对研究程序的了解程度及自身的工作经验,具有一定的主观性。这就要求参与的团队成员应充分了解FMEA与气囊压力管理的相关知识,使危机值赋值更客观、准确。

综上所述,与常规气囊压力监测相比,FEMA能将气囊压力监测风险管理控制在操作流程实施前,提高护理人员的风险防控意识,提高机械通气患者气囊压力达标率,是一种切实可行的风险管理方法。