不规则抗体筛查及效价对新生儿溶血病的影响

2021-03-10周立德吴海蓉周蕾欧阳月仙

周立德,吴海蓉,周蕾,欧阳月仙

(湘乡市人民医院输血科,湖南 湘乡 411400)

新生儿溶血病(hemolytic disease of the newbom,HDN)属于一类同种被动免疫溶血性疾病,是因为母体中具有不符合胎儿红细胞的IgG 不规则抗体而导致的[1],即新生儿溶血病是母婴血型不合引发的一类新生儿疾病,多因为Rh血型不合或者ABO 血型不合导致[2]。我国RhD(-)人群占比不足0.5%,因此,由于Rh血型不合导致新生儿溶血病的占比明显低于ABO 血型[3]。临床实践发现,Rh 血型D 抗原是导致中度和重度新生儿溶血病的影响因素之一。产前给予免疫干预有助于降低新生儿溶血病发生率,产前做好不规则抗体筛查并对抗体效价进行测定是开展有效干预的基础与前提[4]。本研究选取 2018 年 1 月至 2019 年 12 月 420 名孕妇为研究对象,旨在分析不规则抗体筛查及效价对新生儿溶血病的具体影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018 年1 月至2019 年12 月在本院就诊的420名孕妇为研究对象,根据产前是否接受不规则抗体筛查分为观察组和对照组,各210 名。观察组年龄22~37岁,平均(30.28±5.36)岁 ;妊娠时间 5~37 周,平均(21.16±10.19)周。对照组年龄22~35 岁,平均(28.96±5.13)岁;妊娠时间7~37周,平均(22.41±10.35)周。两组年龄、妊娠时间比较差异无统计学意义,具有可比性。所有研究对象均签署知情同意书,本研究获得伦理委员会批准。

1.2 方法 试剂与仪器:血库专用离心机、37 ℃及56 ℃水浴箱、聚凝胺试剂(Polybrene)、ABO标准红细胞、筛选细胞、抗球蛋白试剂、谱细胞、2-Me、抗-D、抗-B、抗-A。

观察组孕妇接受产前IgG抗A/B效价测定,Rh血型抗体筛选,并对效价≥64 的孕妇实施相应临床干预。对照组产前不接受不规则抗体筛查。全部孕妇均实施RhD 血型鉴定、ABO 正反定型、抗体鉴定、抗体筛选。新生儿样本实施ABO 血型以及RhD 血型鉴定,并完成开展新生儿溶血病3 项检测,具体为直接抗人球蛋白试验(直抗试验)、游离抗体试验(游离试验)、抗体释放试验(释放试验)。具体操作参考文献[5]。①直抗试验:将患儿待检测的红细胞用0.9%氯化钠溶液配成1%的悬液,取50 μL 加入溶血病检测卡Ⅰ内,用TA-3A 型血型血清多用离心机离心5 min,先于900 r/min离心2 min,再1 500 r/min 离心3 min,取出进行结果判读。②游离试验:取溶血病检测卡Ⅱ,在1、2、3孔各加入新生儿血浆 50 μL,再分别加入50 μL 1%的A、B、O 标准红细胞悬液。③释放试验:采用热放散法。在溶血病检测卡Ⅱ的第4、5、6孔中各加入新生儿的放散液50 μL,再分别加入50 μL 1%的ABO 标准红细胞悬液。37 ℃孵育15 min,用TA-3A 型血型血清学多用离心机离心5 min,先在900 r/min 离心2 min,再于1 500 r/min 离心3 min。上述3 项实验结果判断方法,阴性:红细胞沉降至微柱底部;阳性:红细胞留在微柱上端或分布在凝胶中。

观察组效价≥64 的孕妇根据具体情况接受的干预包括丙球治疗、光疗、激素治疗、换血治疗。

1.3 观察指标 ①比较两组新生儿溶血发生率。②比较两组新生儿黄疸出现时间。③比较两组新生儿血中总胆红素水平。

1.4 统计学方法 采用SPSS 23.0统计软件进行数据分析,计量资料以“±s”表示,比较采用t检验,计数资料用[n(%)]表示,比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组新生儿溶血发生率比较 观察组新生儿溶血发生率为1.90%(4/210),明显低于对照组的12.38%(26/210),差异有统计学意义(χ2=17.374,P<0.05)。

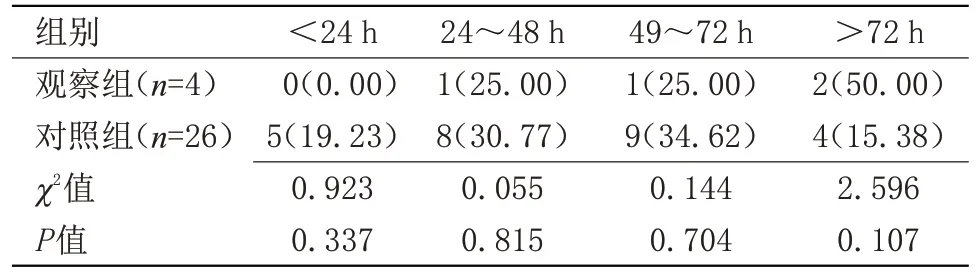

2.2 两组新生儿黄疸出现时间比较 观察组新生儿黄疸出现平均时间(58.64±12.13)h,对照组为(37.46±10.39)h,观察组新生儿黄疸出现时间明显长于对照组(t=19.217,P<0.05)。观察组新生儿黄疸出现时间在出生后<24 h、24~48 h、49~72 h 的比例低于对照组,>72 h 比例高于对照组,但差异均无统计学意义,见表1。

表1 两组新生儿黄疸出现时间比较[n(%)]

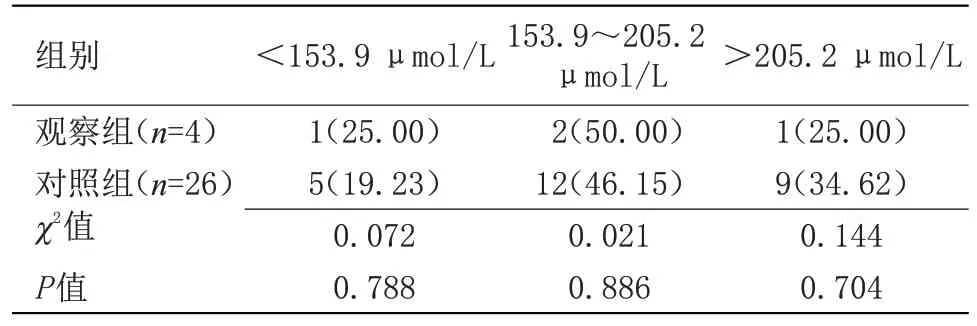

2.3 两组新生儿血中总胆红素水平比较 观察组新生儿血中平均总胆红素水平为(162.39±21.13)μmol/L,对照组新生儿血中平均总胆红素水平为(240.19±25.41)μmol/L,观察组新生儿血中总胆红素水平明显低于对照组(t=34.115,P<0.05);观察组新生儿血中总胆红素水平<153.9 μmol/L、153.9~205.2 μmol/L的比例均高于对照组,>205.2 μmol/L比例低于对照组,但差异均无统计学意义,见表2。

表2 两组新生儿血中总胆红素水平比较[n(%)]

3 讨论

不规则抗体即抗-A/B以外的血型抗体,具体指与血型Landsteiner 法则不相符的血型抗体[6]。只要是以IgG 性质表现出的不规则抗体,原则上均可能导致新生儿溶血病,主要由于IgG抗体可经胎盘进入到胎儿的血循环中,破坏胎儿红细胞,导致胎儿出现黄疸、肝脾肿大、水肿、贫血等,严重时还可导致核黄疸,若不及时、有效处理,会引起胎儿不可逆性的脑损伤,或直接导致胎儿宫内死亡[7-8]。

以往临床对于新生儿溶血病的预测,多选择血型、血清学方法,通过对孕妇血型抗体效价进行测定,有助于判断母婴是否存在血型不符合情况。有研究显示,通过新型分子生物学方法对胎儿DNA进行检测,对于母婴血型不合的诊断准确率更高[9]。孕妇在产前接受不规则抗体筛查,能保证及早发现不规则抗体,进而指导临床及时采取相应干预措施,降低新生儿溶血病发生率[10]。对确诊为黄疸的新生儿,及时开展血型及血清学检查,能早期诊断和治疗,尽快消除黄疸,改善新生儿预后[11]。本研究结果显示,观察组新生儿溶血发生率为1.90%,显著低于对照组的12.38%(P<0.05);观察组新生儿黄疸出现时间平均为(58.64±12.13)h,明显长于对照组的(37.46±10.39)h;观察组新生儿血中总胆红素水平为(162.39±21.13)μmol/L,明显低于对照组的(240.19±25.41)μmol/L(P<0.05),提示产前进行不规则抗体筛查,并对血型抗体效价异常孕妇实施干预,能明显减少新生儿溶血病的发生,延长新生儿黄疸出现时间,减轻黄疸严重程度。

综上所述,产前测定孕妇抗体效价能辅助判断胎儿出生后新生儿溶血病的发生风险,对抗体效价异常孕妇实施临床干预有助于减少新生儿溶血,减轻黄疸程度。