GeoGebra软件助力信息技术素养的落实

2021-03-10李素波

李素波

摘 要:以[GeoGebra]软件为主要信息技术平台,以2020年高考数学全国Ⅰ卷理科第20题的讲评为例,展示了一节数学实验课的教学过程及成果,说明应重视数学实验课在培养学生数学素养中的作用.

关键词:信息技术;数学实验;数学素养

随着课程改革的深入,信息技术对数学教育产生了深远的影响,它改变了数学及其研究方法. 信息技术不但影响着教师的教学方式,还影响着学生的学习方式.《普通高中数学课程标准(2017年版)》(以下简称《标准》)注重培养学生在学习上的自主探究,鼓励学生运用信息技术学习、探索和解决问题. 响应《标准》的要求,笔者开展了一堂基于[GeoGebra]软件的数学实验课.

一、教学过程

以2020年高考数学全国Ⅰ卷理科第20题的讲评为契机,笔者开展了一堂数学实验课. 授课地点是我校的数学实验室:一个配备有40台电脑、1台服务器和1个投影仪的多媒体教室. 另外,每台电脑上都安装有[GeoGebra]软件. 笔者所带班级的学生都参加过校本课程《[GeoGebra 5.0]软件入门基础》的学习,为本次数学实验课的顺利开展提供了先决条件.

1. 试题回放

首先,在大屏幕上展示2020年高考数学全国Ⅰ卷理科第20题如下.

已知[A,B]分别为椭圆[E: x2a2+y2=1 a>1]的左、右顶点,[G]为[E]的上顶点,[AG · GB=8],[P]为直线[x=6]上的动点,[PA]與[E]的另一交点为[C],[PB]与[E]的另一交点为[D].

(1)求[E]的方程;

(2)证明:直线[CD]过定点.

答案:(1)[x29+y2=1];(2)定点为[32,0],具体证明略.

由于在开展本节课的前一天已经解答过该题,所以本节课的教学目标不再是传统的解题教学,而是借助信息技术工具[GeoGebra]软件来“解题”,并探究问题. 下面进入这节课的主题.

2. 探究过程

师:同学们,在校本课程《[GeoGebra 5.0]软件入门基础》的学习中,我们已经掌握了该软件的基本操作,你能借助[GeoGebra]软件对该题第(2)小题的定点问题进行直观验证吗?

学生打开[GeoGebra]软件,开始操作验证.

师:有哪位同学愿意展示一下操作过程?

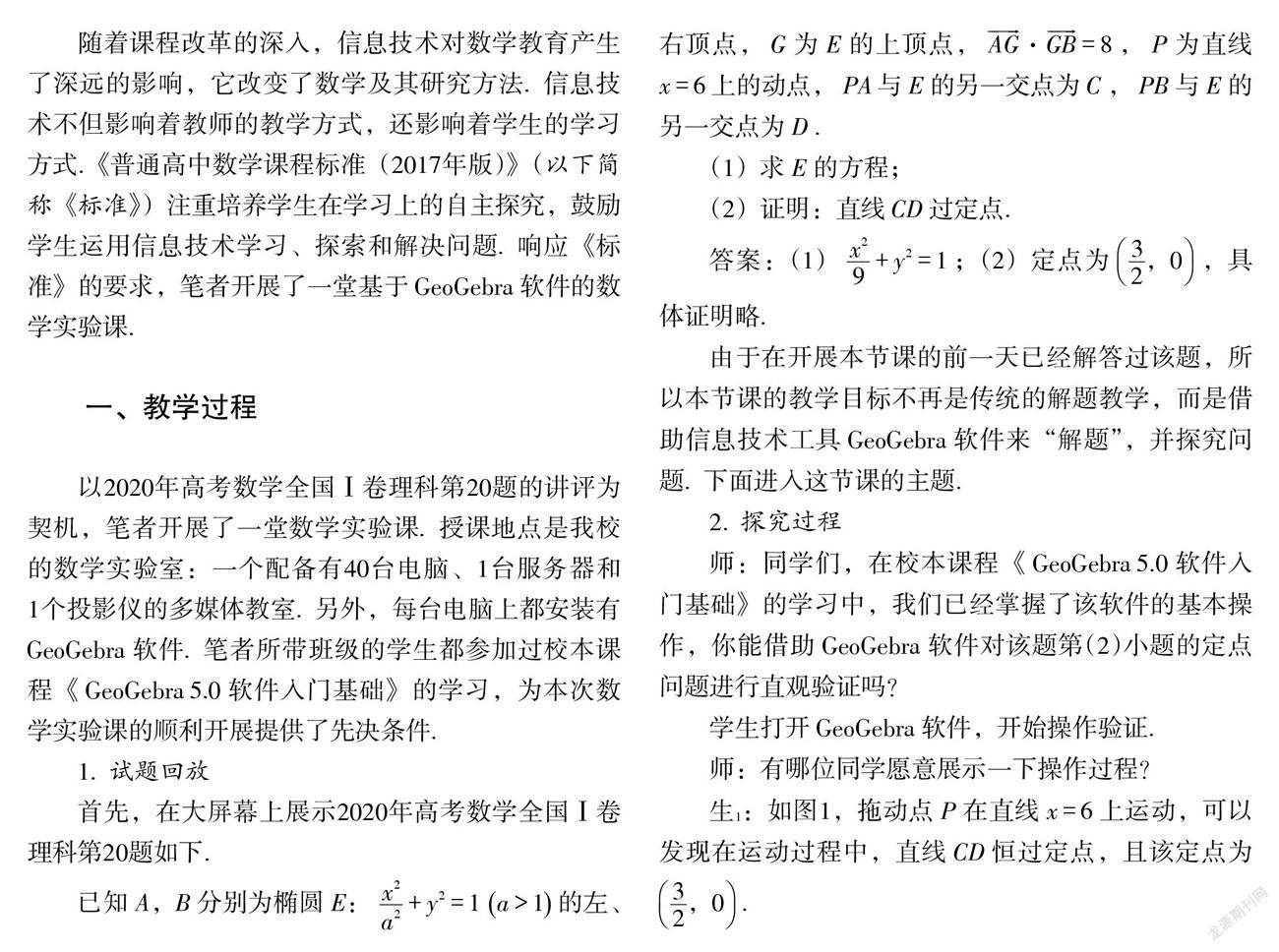

生1:如图1,拖动点[P]在直线[x=6]上运动,可以发现在运动过程中,直线[CD]恒过定点,且该定点为[32,0].

师:很好!看来大家对[GeoGebra]软件的基本操作还是很熟练的. 接下来开始我们真正的探究过程. 定点问题是解析几何中的常见问题,在问题的背后一定有着深层次的原因. 那么,很自然我们会提出问题1.

问题1:在该题中,椭圆[x29+y2=1],定直线[l:x=][6],以及定点[32,0]之间有什么样的内在关联呢?

生2:我猜测定直线[l]应该是[x=2a],而定点应该是[a2,0].

师:你为什么这么认为呢?

生2:因为在该椭圆中[a=3].

师:大家认为呢?

生3:我觉得生2的回答不一定正确,难道直线[l]不可能是[x=6b]吗?

师:大家能够通过思考提出猜想,值得表扬. 但凡事要讲依据,现在大家就运用[GeoGebra]软件来探究一下吧!在这里,为了便于讨论,我们先做一个约定. 首先,创建三个滑块,并分别命名为[a,b,m],然后创建椭圆[x2a2+y2b2=1],直线[x=m],并先将[m]的值编辑为[2a],后续步骤由大家自己操作.

【设计意图】使用[GeoGebra]软件时,用户可以先创建一个对象,然后对它的属性进行修改. 这里,设置三个参数[a,b,m],不仅是为了使问题的讨论更具一般性,更为下文在其他曲线中的纵向拓展埋下了伏笔. 例如,可以修改曲线[E]的方程为[x2a2+y2a2=1],[x2a2-y2b2=1],探究在椭圆中成立的结论在其他圆锥曲线中是否成立. 这有利于避免重复作图,提高学习效率.

学生独立思考,并运用[GeoGebra]软件操作验证.

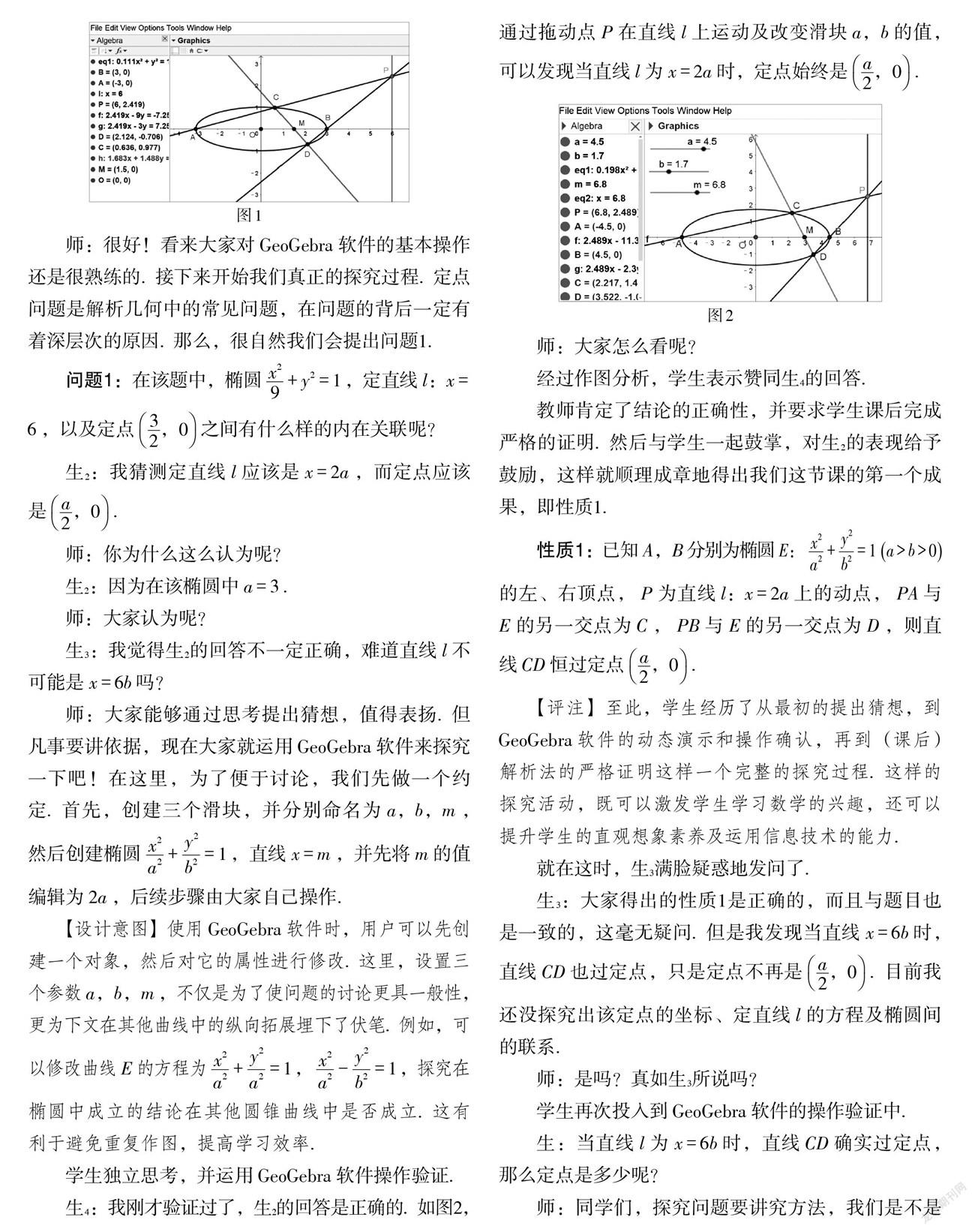

生4:我刚才验证过了,生2的回答是正确的. 如图2,通过拖动点[P]在直线[l]上运动及改变滑块[a,b]的值,可以发现当直线[l]为[x=2a]时,定点始终是[a2,0].

师:大家怎么看呢?

经过作图分析,学生表示赞同生4的回答.

教师肯定了结论的正确性,并要求学生课后完成严格的证明. 然后与学生一起鼓掌,对生2的表现给予鼓励,这样就顺理成章地得出我们这节课的第一个成果,即性质1.

性质1:已知[A,B]分别为椭圆[E: x2a2+y2b2=1 a>b>0]的左、右顶点,[P]为直线[l:x=2a]上的动点,[PA]与[E]的另一交点为[C],[PB]与[E]的另一交点为[D],则直线[CD]恒过定点[a2,0].

【评注】至此,学生经历了从最初的提出猜想,到[GeoGebra]软件的动态演示和操作确认,再到(课后)解析法的严格证明这样一个完整的探究过程. 这样的探究活动,既可以激发学生学习数学的兴趣,还可以提升学生的直观想象素养及运用信息技术的能力.

就在这时,生3满脸疑惑地发问了.

生3:大家得出的性质1是正确的,而且与题目也是一致的,这毫无疑问. 但是我发现当直线[x=6b]时,直线[CD]也过定点,只是定点不再是[a2,0]. 目前我还没探究出该定点的坐标、定直线[l]的方程及椭圆间的联系.

师:是吗?真如生3所说吗?

学生再次投入到[GeoGebra]软件的操作验证中.

生:当直线[l]为[x=6b]时,直线[CD]确实过定点,那么定点是多少呢?

师:同学们,探究问题要讲究方法,我们是不是可以通过合情推理来探究一下呢?我们可以取[a,b]的几组不同取值(为了便于发现规律,数据应尽量容易计算),从而获得相对应的定直线的方程及定点坐标.

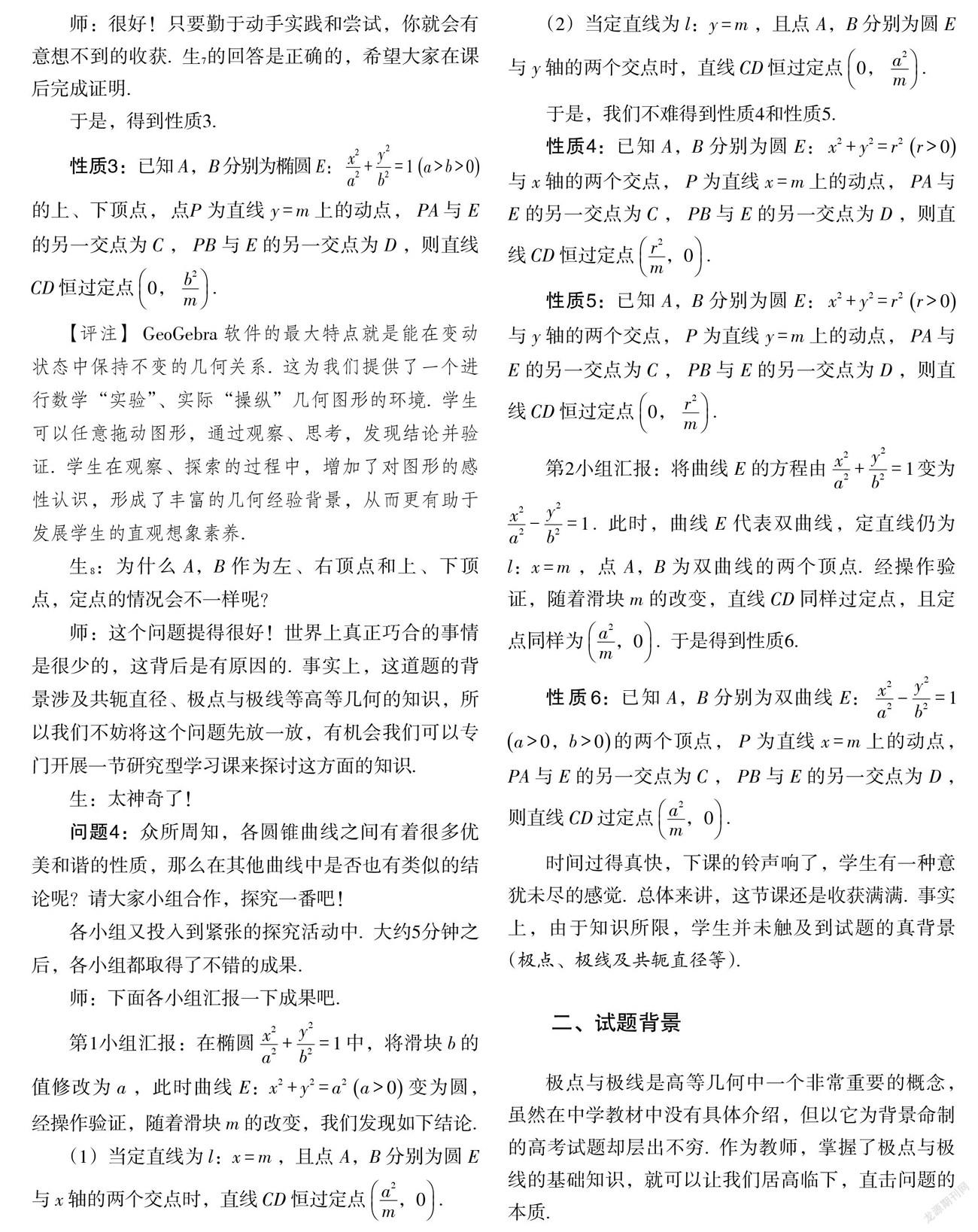

例如,可以得到下表,大家看能有什么发现吗?

[[a] [b] 定直线 定点 3 2 [x=12] [0.75,0] 2 1 [x=6] [0.67,0] 6 3 [x=18] [2,0] ]

生3:老师,我发现了!把定点的坐标都改写为分数形式,即[0.75=34],[0.67=23],且[12×34=][32],[6×23=22],[18×2=62]. 归纳可得定点为[a26b,0].

师:大家认同生3的回答吗?

学生经过探究,表示赞同生3的说法.

师:很好!为生3的精彩表现鼓掌!

此时教室再次响起热烈的掌声.

师:合情推理是发现结论的重要手段,同学们应该掌握. 现在返回性质1,再观察一下定直线[l:x=2a]与定点[a2,0]的关系,你怎么看呢?

生4:老师,我发现了,[a2 · 2a=a2],这一点上是相同的.

师:观察入微,很好.

此时,笔者顺水推舟,提出问题2.

问题2:用鼠标拖动滑块[m],改变定直线[l:x=m]的位置,你发现了什么?

生5:如图2,通过实践操作,可以发现无论[m]取何值,直线[CD]恒过定点,且该定点的坐标为[a2m,0].

师:你是如何发现定点坐标的呢?

生5:经过刚才的讨论,发现当定直线[l]为[x=2a],[x=3b]时,直线[CD]恒过定点,且定点的横坐标与直线的横截距的乘积都恰好为[a2]. 那么,对于任意一条垂直于[x]轴的直线[l:x=m],会不会都有这样的规律呢?然后,我绘制了点[a2m,0],发现该点与直线[CD]所过的定点完全重合.

师:大家同意生5的观点吗?

学生思考过后,表示赞同. 这样,我们就得到了性质2.

性质2:已知[A,B]分别为椭圆[E: x2a2+y2b2=1 a>b>0]的左、右顶点,[P]为直线[x=m]上的动点,[PA]与[E]的另一交点为[C],[PB]与[E]的另一交点为[D],则直线[CD]恒过定点[a2m,0].

【评注】探究问题,不能胡乱猜测,要注重方法,才能有所获. 合情推理是发现结论的重要方法,在教学中要多从方法上引导学生,使他们积累一些基本活动经验.

问题3:如果将[A,B]改为椭圆[E: x2a2+y2b2=1 a>b>0]的上、下顶点,相应地,定直线改为[l:y=m],此时直线[CD]是否过定点呢?若过定点,定点坐标又是多少呢?

生6:那还不是一样嘛!直线[CD]肯定要过定点[0, a2m].

不少学生随声附和起来.

师:可以亲自试一试!

生6脸上露出困惑的表情,怎么不是呢?学生苦思冥想中……

生7:我发现了规律,直线[CD]要过定点[0, b2m].

师:很棒!你是怎么发现的?

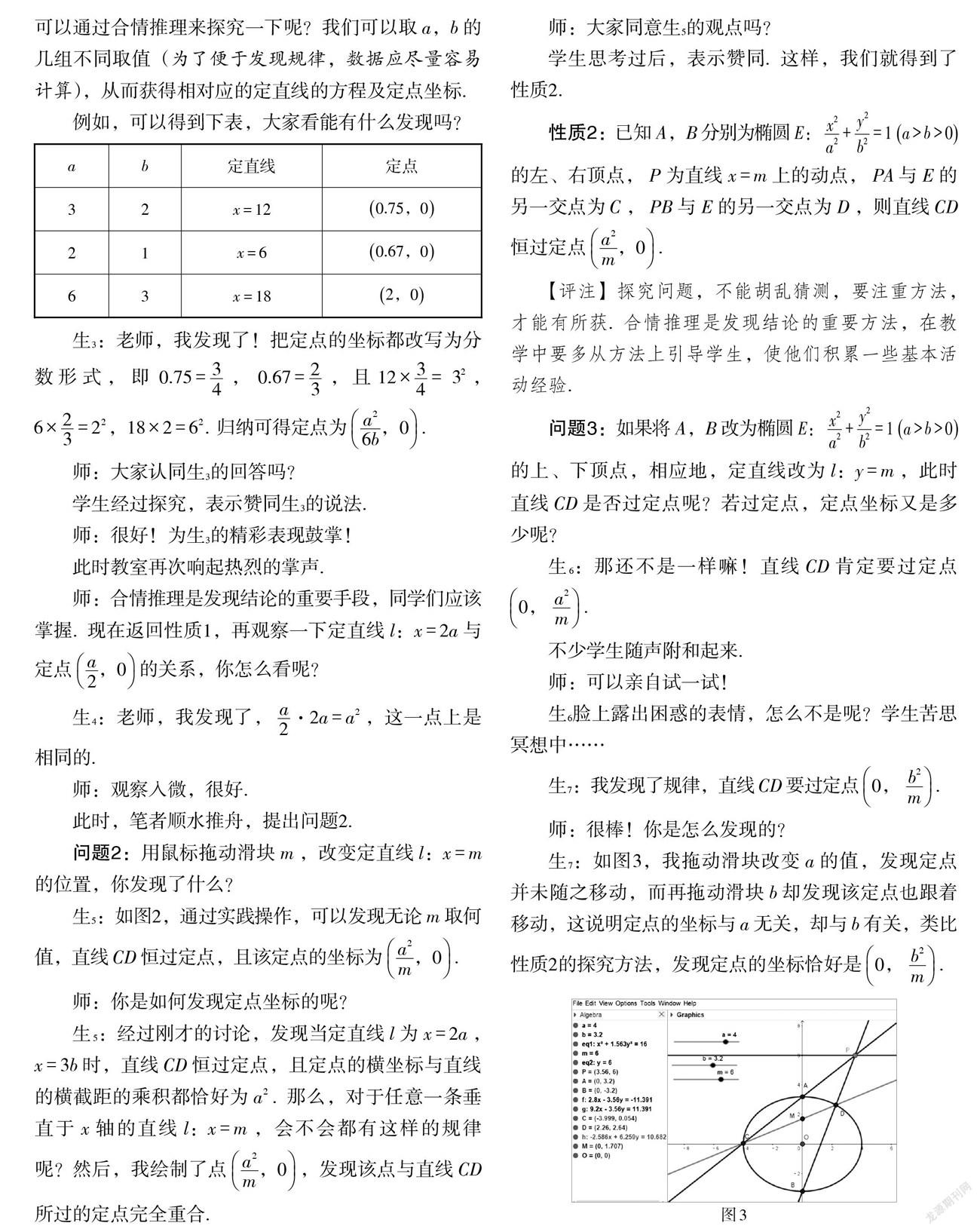

生7:如图3,我拖动滑块改变[a]的值,发现定点并未随之移动,而再拖动滑块[b]却发现该定点也跟着移动,这说明定点的坐标与[a]无关,却与[b]有关,类比性质2的探究方法,發现定点的坐标恰好是[0, b2m].

师:很好!只要勤于动手实践和尝试,你就会有意想不到的收获. 生7的回答是正确的,希望大家在课后完成证明.

于是,得到性质3.

性质3:已知[A,B]分别为椭圆[E: x2a2+y2b2=1 a>b>0]的上、下顶点,[点P]为直线[y=m]上的动点,[PA]与[E]的另一交点为[C],[PB]与[E]的另一交点为[D],则直线[CD]恒过定点[0, b2m].

【评注】[GeoGebra]软件的最大特点就是能在变动状态中保持不变的几何关系. 这为我们提供了一个进行数学“实验”、实际“操纵”几何图形的环境. 学生可以任意拖动图形,通过观察、思考,发现结论并验证. 学生在观察、探索的过程中,增加了对图形的感性认识,形成了丰富的几何经验背景,从而更有助于发展学生的直观想象素养.

生8:为什么[A,B]作为左、右顶点和上、下顶点,定点的情况会不一样呢?

师:这个问题提得很好!世界上真正巧合的事情是很少的,这背后是有原因的. 事实上,这道题的背景涉及共轭直径、极点与极线等高等几何的知识,所以我们不妨将这个问题先放一放,有机会我们可以专门开展一节研究型学习课来探讨这方面的知识.

生:太神奇了!

问题4:众所周知,各圆锥曲线之间有着很多优美和谐的性质,那么在其他曲线中是否也有类似的结论呢?请大家小组合作,探究一番吧!

各小组又投入到紧张的探究活动中. 大约5分钟之后,各小组都取得了不错的成果.

师:下面各小组汇报一下成果吧.

第1小组汇报:在椭圆[x2a2+y2b2=1]中,将滑块[b]的值修改为[a],此时曲线[E:x2+y2=a2 a>0]变为圆,经操作验证,随着滑块[m]的改变,我们发现如下结论.

(1)当定直线为[l:x=m],且点[A,B]分别为圆[E]与[x]轴的两个交点时,直线[CD]恒过定点[a2m,0].

(2)当定直线为[l:y=m],且点[A,B]分别为圆[E]与[y]轴的两个交点时,直线[CD]恒过定点[0, a2m].

于是,我们不难得到性质4和性质5.

性质4:已知[A,B]分别为圆[E: x2+y2=r2 r>0]与[x]轴的两个交点,[P]为直线[x=m]上的动点,[PA]与[E]的另一交点为[C],[PB]与[E]的另一交点为[D],则直线[CD]恒过定点[r2m,0].

性质5:已知[A,B]分别为圆[E: x2+y2=r2 r>0]与[y]轴的两个交点,[P]为直线[y=m]上的动点,[PA]与[E]的另一交点为[C],[PB]与[E]的另一交点为[D],则直线[CD]恒过定点[0, r2m].

第2小组汇报:将曲线[E]的方程由[x2a2+y2b2=1]变为[x2a2-y2b2=1]. 此时,曲线[E]代表双曲线,定直线仍为[l:x=m],点[A,B]为双曲线的两个顶点. 经操作验证,随着滑块[m]的改变,直线[CD]同样过定点,且定点同样为[a2m,0]. 于是得到性质6.

性质6:已知[A,B]分别为双曲线[E: x2a2-y2b2=1][a>0,b>0]的两个顶点,[P]为直线[x=m]上的动点,[PA]与[E]的另一交点为[C],[PB]与[E]的另一交点为[D],则直线[CD]过定点[a2m,0].

时间过得真快,下课的铃声响了,学生有一种意犹未尽的感觉. 总体来讲,这节课还是收获满满. 事实上,由于知识所限,学生并未触及到试题的真背景(极点、极线及共轭直径等).

二、试题背景

极点与极线是高等几何中一个非常重要的概念,虽然在中学教材中没有具体介绍,但以它为背景命制的高考试题却层出不穷. 作为教师,掌握了极点与极线的基础知识,就可以让我们居高临下,直击问题的本质.

例如,在原题中,在椭圆[x29+y2=1]中,它的其中一条极线[l:x=6],即[32 · x9+0 · y=1]所对应的极点为[32,0];性质1中,椭圆[x2a2+y2b2=1 a>b>0]的一条极线[l:x=2a],即[l: a2 · xa2+0 · yb2=1]所对应的极点为[a2,0];更一般地,在性质2和性质3中,在椭圆[x2a2+][y2b2=1 a>b>0]中,极线[l: a2m · xa2+0 · yb2=1]對应极点[a2m,0],极线[l: 0 · xa2+b2m · yb2=1]对应极点[0, b2m]. 同样地,在性质4、性质5和性质6中也是如此.

事实上,经过探究不难发现更具一般性的性质,即性质7.

性质7:已知椭圆[E]和任意一条直线[l],[l0]是[E]的平行于[l]的直径,[A,B]分别为[l0]关于[E]的共轭直径的两个端点,[P]为直线[l]上的动点,[PA]与[E]的另一交点为[C],[PB]与[E]的另一交点为[D],则直线[CD]恒过定点,且该定点与直线[l]为关于[E]的一对极点与极线.

同样地,在双曲线、圆中也有类似的结论,也就是下面的性质8和性质9.

性质8:已知双曲线[E]和任意一条直线[l],[l0]是[E]的平行于[l]的直径,[A,B]分别为[l0]关于[E]的共轭直径的两个端点,[P]为直线[l]上的动点,[PA]与[E]的另一交点为[C],[PB]与[E]的另一交点为[D],则直线[CD]恒过定点,且该定点与直线[l]为关于[E]的一对极点与极线.

性质9:已知圆[E]和任意一条直线[l],[l0]是[E]的平行于[l]的直径,[A,B]分别为[l0]关于[E]的共轭直径的两个端点,[P]为直线[l]上的动点,[PA]与[E]的另一交点为[C],[PB]与[E]的另一交点为[D],则直线[CD]恒过定点,且该定点与直线[l]为关于[E]的一对极点与极线.

篇幅所限,各性质的证明过程不再赘述,留给读者自己完成.

三、结束语

在信息化时代,信息技术对于数学教学已不是用与不用的问题,而是如何用好的问题. 教学中对于信息技术的融入和运用,学生有着浓厚的兴趣,而很多教师往往忽略了这一点,认为只要通过信息技术的演示让学生看问题是如何解决的就可以了. 实际上,这是远远不够的,要让学生真正动起手来,主动参与到教学活动中来,能在活动中提出问题、形成猜想、验证结论,最后能用数学知识加以证明. 让学生多经历这样的完整的探究过程,对于学生核心素养的培养有着举足轻重的作用. 久而久之,即使在脱离信息技术的情况下,学生仍然能够在头脑中进行信息技术操作,借助直观想象更直观地解决问题.

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定. 普通高中数学课程标准(2017年版)[M]. 北京:人民教育出版社,2018.

[2]李伟,胡典顺. 信息技术素养视角下的高考试题分析[J]. 中国数学教育(高中版),2019(1 / 2):110-115.

3136500589211