从否定词看上古汉语否定范畴的编码模式

——兼论汉语否定性无定代词的产生与消亡

2021-03-05向贤文

向贤文

(上海大学 上海 200444)

与现代汉语相比,上古汉语的否定词系统似要复杂很多,这主要体现在否定词的数量上。本文拟以先秦汉语为主要考察对象,广泛参考先贤和时贤的研究成果,对上古汉语的否定词系统进行考察,以期弄清上古汉语否定范畴的编码模式,并在此基础上,对汉语否定性无定代词这一特殊词类的演化历程提出自己的看法。

首先需要说明的是,本文中的“编码”一词,指:语言形式把功能范畴(语义、语用)符号化的活动。它大致类似于Croft提出的“组合同构”(syntagmatic isomorphism),即:在一个句子中,词与屈折形式组合时表现出的形式与意义的对应[1]103。Croft的定义包含三种情况:词+词,词+屈折形式和屈折形式+屈折形式。与此不同的是,汉语的编码不涉及屈折形式,只包含词与词的组合①。我们以此作为本文的理论基础。

一、上古汉语否定词的分类

从已有的研究来看,上古汉语否定词虽多,但可从词性上归为三类:否定副词,否定动词和否定性无定代词。这三者呈现出两种不同的编码模式:直接编码和混合编码。下面详细说明。

(一)否定副词和否定动词:直接编码

上古汉语的否定副词主要有七个:不、弗、勿、弜、毋、非、妹[2]40-50。其中,“不、弗、勿、毋、非”常用,“弜、妹”极少。否定副词虽然有大致分工,但总体均表示对动作或性状的否定。否定动词主要是“亡/无”,主要表示对存在的否定。例如:

〈1〉今法律令已布闻,吏【民】犯法为闲私者不止,私好、乡俗之心不变。(《睡虎地秦简·语书》)

〈2〉若弗智(知),是即不胜任、不智殹(也)。(同上)

〈3〉巷术周道者,必为之门。门二人守之,非有信符勿行。(《墨子·旗帜》)

〈4〉随季对曰:“昔平王命我先君文侯曰:‘与郑夹(挟)辅周室,毋废王命!’”(《左传·宣公十二年》)

〈5〉鲍叔曰:“不受也,夷吾事君无二心”。(《管子·匡君小匡》)

以上五例,例〈1〉的两个“不”分别否定“止”和“变”,义为:不(被)禁止、不改变。例〈2〉的“弗”否定“智(知)”,义为:不了解。例〈3〉的“非”否定“有信符”。这四者均为否定动作行为。例〈2〉的两个“不”则否定性状,分别义为:不称职、不明智。例〈3〉、例〈4〉为两个祈使句,“毋”和“勿”义均为“不要”,分别否定“行”和“废王命”,义为“不要让(其)通过”和“不要(使)王命荒废”。例〈5〉是否定动词的用例。“无”一般译为“没有”,其否定的对象是人或物,如例中的“二心”等。

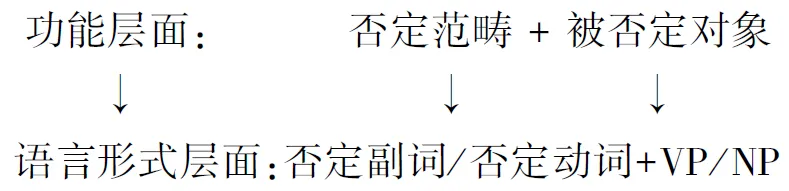

由上述例证分析可以看出,否定副词和否定动词构成的否定结构采用直接编码的模式,即:功能层面上的否定范畴和被否定对象与语言形式一一对应,见图1。

图1 否定副词和否定动词的编码模式图

从古至今,这两种词类的编码模式没有发生变化。古今的不同在于具体词语的发展演变。如“不”一直沿用到今天,并发展出“不用”“不禁”“不要”等复合词;“非”被“不是”替代,“无”被“没有”替代等等。这方面的研究成果颇丰,兹不赘述。

(二)否定性无定代词:混合编码

否定性无定代词是上古汉语中一类特殊的否定词,不少学者从不同的角度对其进行了深入研究。从已有的成果来看,以下几点是已经形成的共识:

1.从成员上看,否定性无定代词有六个:亡、无、莫、靡、罔、毋;

2.功能上,否定性无定代词表示“没有人/事物”,起全称否定的作用,即否定一定范围内所有的人/事物;

3.句法分布上,否定性无定代词只能充当主语;

4.历时发展上,否定性无定代词来源于同形的存在动词,汉代以后逐渐衰落消失。现代汉语中只能用“没/没有+NP”的动词短语来表达。

此外,杨薇薇、潘玉坤[3]14-27的研究可以让我们对否定性无定代词做进一步归并。二位先生的结论可以概括如图2。

图2 亡、无关系图

由以上关系图可知,“罔”“靡”“毋”三个用例极其有限的否定性无定代词或与假借有关,或是词义分化导致的词义感染。因此他们可以看成“亡/无”的“同词异字形式”[3]21-23。加之“亡”与“无”仅仅是书写形式的替代,所以这五者可以合并成一个“亡”。这样,上古汉语否定性无定代词首先可以归并为“亡”和“莫”两个。

再来看“莫”。关于“莫”,主要有两种说法。杨薇薇、潘玉坤认为,从出土文献看,“莫”在东周之前的甲金文献中主要作为名词“暮”的初文。否定性无定代词“莫”最早出现在东周金文中,且出现之时起就仅有无定代词和否定副词两种用法,无动词用法。据此两位先生认为“莫”是“无”的假借字,因为两者“对转同源”[3]22。依据此说法,我们可以将否定性无定代词归为一个“亡”。

此外,张定认为,“莫”是“无”和“或”的融合。依据是今文《尚书》中存在的四例“无+或”用例和对“无”“或”两者的古音构拟[4]38-39。这种说法的一个问题是“无+或”的用例很罕见,是否有足够的力量推动二者融合存疑。此外,古音构拟具有不定性,作者所举这三个字的拟音各有六种[4]39。可能因为上述原因,作者也没有下定论,只是表示这是一种“可能”。鉴于此,我们采用杨、潘二位先生的观点,将上古汉语的否定性无定代词合为一个“亡”进行研究。

弄清了否定性无定代词的成员,下面我们要进一步探索其编码模式。上文说过,否定性无定代词表示“没有人/事物”,起全称否定的作用,如:

〈6〉蟹六跪而二螯,非蛇蟺之穴无可寄托者,用心躁也。(《荀子·劝学》)

〈7〉子曰:“不知命,无以为君子也,不知礼,无以立也,不知言,无以知人也。”(《论语·尧曰》)

〈8〉出自北门,忧心殷殷。终寠且贫,莫知我艰!(《诗经·邶风·北门》)

以上三例,例〈6〉、例〈7〉指物,几个“无”分别表示:没有地方(可以寄托自身),没有办法(做君子/自立/了解别人)。例〈8〉指人,“莫”表示:没有人(了解我的艰难)。括号中的内容为“无”和“莫”后的VP(如例〈6〉中的“可寄托”)所表达。结合上文的共识3可知,否定性无定代词后常常跟有描述性的VP,但VP并不是被否定的对象,被否定的对象含在否定性无定代词中,他们是VP的论元,被VP描述。如例〈6〉的“地方”是“可寄托”的地点论元;例〈7〉的“办法”是“为君子”“立”和“知人”的条件论元;例〈8〉的“人”是“知我艰”的施事论元。

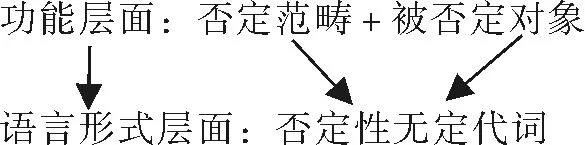

上述分析显示,与否定副词和否定动词的直接编码模式不同,由否定性无定代词构成的否定结构中,被否定对象是含在否定成分中的,我们称其为混合编码模式,即:功能上的否定范畴和被否定对象用一个语言形式来编码,如图3。

图3 否定性无定代词的编码模式图

综上所述,上古汉语否定范畴的编码模式主要有两种:直接编码和混合编码。前者自古至今都很稳定,而后者在汉代以后随着否定性无定代词的衰落而最终被前者取代。作为混合编码模式核心的否定性无定代词,其演变历程是本文第二部分的主题。

二、汉语否定性无定代词的产生与衰亡

通过本文的第一节可知,汉语的否定性无定代词其实只有一个“亡”,其余成员均是其同词异字形式。本节我们主要探索“亡”产生的动因及其相关问题,以便弄清其发展演变历程和背后动因。

(一)“亡”的产生及其动因

从已有的研究成果来看,虽然各家对否定性无定代词“亡”来源于否定性存在动词“亡”这点基本没有争议,但是对其具体产生过程及动因仍缺乏清晰的描写和解释。显然,从来源上看,我们应该以否定性存在动词“亡”为研究起点。时间上,据杨薇薇、潘玉坤,最早的否定性无定代词“亡”出现在西周早期金文中[3]16。因此,甲骨文时代当是我们考察的重点。我们选取《甲骨文精粹释译》《甲骨金文拓本》和《商周古文字读本》三书②中共计763片有代表性的甲骨文作为基本语料。我们从中统计出334例否定动词“亡”的用例。从语境上看,333例处在疑问句中,1例处于陈述句。从句法分布上看,1例独用,3例后接宾语为普通名词,其余330例的宾语为“祸/灾”。例如:

〈9〉庚子卜,争贞:西吏旨亡祸?(《合集》第5637片)

〈10〉亡灾?(《甲骨文精粹释译》第463片)

〈11〉乙亥卜,行贞:王傧小乙,劦,亡尤?(《甲骨缀合新编》第303片)

以上三例,“亡灾”“亡祸”“亡尤”义同③,都是卜问有无灾祸之事的。由此可见,否定性存在动词“亡”主要处在疑问句中,后接宾语主要为“祸/灾”,形成“亡+祸/灾”的动宾结构。从宾语本身来看,它不是指某种具体的灾祸,而是指称灾祸这一类事件。因此,甲骨文中又有“亡不若”结构,“不若”义为“不顺”,是这类事件的一个总体特点。杨、潘二位先生统计出甲骨文中有“三十多例”“亡不”,其中主要是“亡不若”[3]16,在我们的取样中,仅发现1例(详细分析见后文)。

另一方面,既然“亡+祸/灾”结构主要出现在疑问句中,必然涉及疑问焦点。显然这里的疑问焦点可能是动词“亡”本身,也可能是宾语“祸/灾”。我们认为是后者,理由有二。首先,在相同的语境中,“祸/灾”受焦点标记“隹”[2]35修饰,如:

〈12〉贞:王梦启,隹祸?

王梦启,不隹祸?

贞:隹祸?(《甲骨文精粹释译》第5片)

〈13〉贞:王梦毕,不隹祸?(同上,第301片)

以上例证中的“隹”,相当于“是”。我们在所选取的语料中未发现“隹亡祸”“隹亡”等“隹”修饰“亡”的用例,可见“亡”不是疑问焦点。

其次,在相同的语境中,“亡”极少单用(仅1例,见后文),而“祸/灾”经常单用。如:

〈14〉贞:祸?

贞:翌,祸?

翌,祸?(《甲骨文精粹释译》第574片)

类似例〈14〉这样的用例,我们在所选语料中找到12例。我们知道,一个句子的焦点是这个句子的“前景信息”,即被强调的最重要的信息,它不能省略且有语音上的强化,这是焦点理据。由此可见,因为焦点理据的存在,想要通过省略宾语“祸/灾”达到改变动词“亡”词性的目的几乎不可能,所以只能通过“名词组并”的方式实现。

据Croft,“名词组并”指的是:一个名词在句法上无限接近一个动词以至于最后被看成动词的一部分[1]168。一个典型的名词组并现象是直接宾语和动词的组并。Croft的研究显示,直接宾语是否与动词组并取决于两个因素:生命度和有定性[1]128-132,158-169。其中,有定性的作用强于生命度[1]132。这两者均有各自的等级序列:

扩展生命度等级:第一、第二人称代词<第三人称代词<专有名词<人类普通名词<非人类有生普通名词<无生普通名词

有定性等级:有定的<特指的<任指的

有定性等级中,“有定的”指:“那些身份对说者和听者来说都是确知的事物”;“特指的”指:“身份对听者未知且可能对说者也未知的特定事物或标志”;“任指的”指:“仅仅作为一个类可被识别,而不是一个特定的事物或标志。”[1]132

以上两个等级均为从左向右,生命度和有定性程度逐渐降低,它们对很多句法现象都有影响。对于直接宾语来说,生命度和有定性越低越倾向于和动词组并,有时组并甚至是强制的,这是组并理据。Croft举了南蒂瓦语的例子。在该语言中,宾语是以下情况时,组并是强制的:无生的单数、复数形式,有生的单数(没有指示代词修饰)、复数形式,表示人类的复数形式[1]166-169。

我们认为,否定性无定代词“亡”也是通过组并而来。从上文可知,否定性存在动词的宾语“祸/灾”指的是具有“不若”特征的灾祸这一类事件,而不是特指或有定的某种灾祸,如甲骨文中出现过的外敌入侵,某个贵族死亡等等。因此从有定性上来讲,宾语“祸/灾”属于有定性程度最低的“任指的”这一类。从生命度上讲,显然也属于程度最低的“无生普通名词”这一类。因此两者叠加,是最倾向于组并的。但是因为上文谈到过的焦点理据的存在,又使宾语“祸/灾”抵制组并,由此形成了组并理据和焦点理据的竞争,结果是产生了三种构式,如下:

〈16〉己巳卜,弜眔雀伐羌,祸?(同上,第340片)

〈17〉丙子卜,贞:申亡不若?(同上,第289片)

例〈15〉中,“亡”独用,不满足焦点理据,因为焦点成分未出现,但是满足组并理据。组并理据导致低生命度和低指称性的宾语“祸”省略。省略并不是真正的组并,因为其后省掉的宾语还可根据上下文补出,而否定性无定代词后无法补出原宾语。此种构式在我们所选的语料中仅此1例。例〈16〉中焦点成分“祸”单用,满足焦点理据但不满足组并理据,因为组并的核心动词未出现。上文所举带“隹”的构式是焦点理据的进一步强化。例〈20〉既满足组并理据也满足焦点理据。低生命度和低指称性的“祸/灾”被组并,焦点位置由其属性“不若”占据,“亡”后的原宾语无法再补出,因为“祸/灾”和“不若”语义重复。此外,我们认为该结构是一种两解的结构,下面具体分析。

在“亡不若”构式中,“亡”可以做两种理解,其一是仍看做否定性存在动词,把“不若”看成一个名词化结构,整体表示:没有不顺的事吧?另一种是看做否定性无定代词,“不若”描述被否定对象,整体表示:没有事不顺吧?由此可知,当后一种分析占据优势时,该构式发生重新分析,由“亡动词+(不若)宾语”变为“亡主语+(不若)谓语”。因此我们认为,甲骨文中“亡+不若”构式是否定性无定代词“亡”产生的源构式,它的出现代表否定性无定代词的萌芽④。据杨薇薇、潘玉坤,最早出现在两周金文中的否定性无定代词“亡”共计23例,其中有20例为“亡不VP”形式,1例为“亡弗VP”,1例单用[3]16-17。

〈18〉余既眚(省),余既处,亡不好。(叔尊·西周早期)

〈19〉文王孙亡弗褱(怀)井(型),亡克竟(竞)厥剌(烈)(班簋·西周中期)

可见,在否定性无定代词萌芽后不久的西周时代,其主要用例仍保留了源构式“亡+不若”的抽象形式“亡+不VP”。由此可以佐证我们上文的推论,即:在“亡+不若”中,由于多义性引发该构式的重新分析,由此产生了否定性无定代词“亡”,时间是甲骨文时期。“亡”产生后不久的西周,其仍主要用于“亡+不VP”构式中。但随着使用范围进一步扩大,其意义发生了泛化,不仅可指物,还可指人,如例〈19〉。其出现的构式也不再限于“亡+不VP”,逐渐出现了“亡+VP”形式,如例〈19〉的第二个“亡”。

尽管如此,在甲骨文中,从数量上看,满足焦点理据的“祸/灾”单用形式及其强化形式明显多于满足组并理据的“亡”单用形式和满足两者的“亡+不若”形式。(见上文数据)这体现了焦点理据是两者中的优势理据。正因为如此,甲骨文和金文时代否定性无定代词“亡”的用例不多,真正的频繁使用是在其成熟的春秋战国时代[3]17-18。

综上所述,否定性无定代词“亡”出现的源构式是“亡+不若”,出现的动因是组并理据和焦点理据的竞争。除此之外,上古汉语单音节的语音环境也是其重要的辅助动因。据冯胜利,上古汉语为“超重音节”或“重音节”[5]34-40,50,136,具有较强的表意能力,这使得否定性无定代词具有同时编码否定范畴和被否定对象所需的音节长度。

(二)否定性无定代词的句法分布限制

汉语否定性无定代词只能充当主语,这和英语不同,英语中的否定性无定代词可以自由充当主语、宾语乃至定语。如:

〈20〉I had some last year,but I havenonethis year.

〈21〉I saidnothing.

〈22〉I knownobody.

这种现象产生的原因我们认为和汉语否定性无定代词“亡”使用的句法环境有关。在源构式“亡+不若”中,“亡”组并被否定对象,即“灾祸”这一类事件。被组并的事件同时是“不若”的描述对象,“不若”描述该事件的性质,二者构成描述与被描述关系,即主谓关系。这种主谓关系是隐含的,因为“不若”的主语同时作为动词“亡”的宾语被动词组并,隐而不现。这种隐含的主谓关系是导致否定性无定代词只能充当主语的关键因素,它决定了否定性无定代词只能处于VP前充当句子主语,不能随便移动位置充当其他句法成分。

考察从西周到秦代的否定性无定代词用例,组并其中的被否定对象都能和其后的VP构成这种隐含的主谓关系,如下面的例子:

〈23〉诸侯莫不望分而欲亲晋,皆将争先,……(《国语·鲁语上》)

〈24〉子犯知齐之不可以动,……,与从者谋于桑下。蚕妾在焉,莫知其在也。(《国语·晋语四》)

以上两例中,例〈23〉“莫”表示“没有诸侯”,组并的被否定对象是“诸侯”,其后的VP“不望分而欲亲晋”描述这类“诸侯”的性质,二者构成主谓关系。句首的“诸侯”和被否定的“诸侯”不同,有学者称其为“先行词”,它的功能是划定一个整体的否定范围[3]16,即表示被否定的对象是“诸侯”中的一个子类,也就是“不望分而欲亲晋”这类诸侯。否定性无定代词前有类似“先行词”的结构都可做类似分析。例〈24〉中的“莫”表示“没有人”,被否定对象“人”表示一类人,这类人的特征是“知其(指蚕妾)在(桑树下)”。因此,被否定对象“人”与VP“知其在”也构成隐含的主谓关系。本文中的其他例证可类推。

综上所述,否定性无定代词只能充当主语的句法限制是由其产生和使用的句法环境导致的,因此哪怕是在其使用最频繁的春秋战国时代,它依然只能位于VP前充当句子主语。由此可知,不少学者注意到的否定性无定代词具有的指称性,其实来源于组并其中的被否定对象。

(三)汉语否定性无定代词的消亡

由本节第(二)部分可知,否定性无定代词其实是一类相当不自由的形式,因此其存在时间不长,汉代以后就逐渐衰落消亡了。其衰落的真正原因我们认为有两个:一是“汉语的表现方法在长期的发展中日趋于精密”即“表现的精密化”[6]200趋势;二是双音化趋势。下面分别说明。

1.汉语“表现的精密化”趋势对否定性无定代词的影响

从历时的角度看,语言体系的每一次变化都体现精密化。否定性无定代词的消亡也是如此。否定性无定代词是动词及其宾语的组并形式,这种一形多义不利于表意明晰,因此到了近现代汉语中,表达的精密化使得“亡”必须说成“没有NP”,身兼陈述和指称两职的“亡”分解成了动宾结构,其中的NP根据不同的语境可以有两种选择。一种是通指名词,即指称某一类事物的名词,如:

〈25〉没有人知道他来。

〈26〉没有办法能完成这件事。

以上两例中的“人”和“办法”即为通指名词。“人”指称“知道他来”的一类人,“办法”指称“能完成这件事”的一类方法。另一种是用疑问代词,如:

〈27〉没有谁知道他来。

〈28〉没有什么能完成这件事。

例中的“谁”和“什么”功能和通指名词一样。这样,更精确和更清晰的表达代替了混合编码的否定性无定代词,一些高频结构如“无以”等则成为不可分析的化石。“亡”的分解过程如下:亡→没有+什么/谁/人/事物。由此可见,精密化趋势使得身兼双重功能的否定性无定代词发生分解,进而导致这个词类逐渐消失了。

2.双音化趋势对否定性无定代词的影响

我们在本节第(一)部分中曾提到,上古汉语单音节的语音环境为否定性无定代词同时编码否定范畴和被否定对象提供了足够的音节长度,也就是基本载体。但是到了秦汉时代,汉语双音化趋势成为主流[7]166,[8]9-10,其对汉语的影响是使得双音节标准音步建立起来,单音节词因而不能再自由使用,必须转化成双音节标准韵律词后才能自由使用[5]33,47-49。一般认为汉语双音化趋势形成的动因是音节简化[5]34-40。在单音节逐渐简化,双音化趋势随之加强的环境下,否定性无定代词依托的超重或重音节的表意载体不再存在。随着上文谈到的精密化趋势加强,单音节的“亡”逐渐分解,表达的意义因此逐渐模糊,最终被更加精确的动宾短语所取代。由此可见,双音化趋势其实是造成否定性无定代词消失的根本原因。

综上所述我们认为,否定性无定代词“亡”一开始是一个动宾组并的结构,在双音化趋势的作用下,其依托的语音载体不复存在,逐渐加强的精密化趋势最终使得否定性无定代词“亡”分解消失。这个过程开始于秦汉时代。因此,否定性无定代词“亡”的衰落,是汉语语音体系调整和语言整体表达特点变化两种因素共同作用的结果。董秀芳认为,否定性无定代词的消失是“汉语从综合到分析演变的表现”[9]490,其中的“分析”,与本文的“精密化趋势”类似。

三、余论

本文在已有研究成果的基础上,对上古汉语否定范畴的编码模式进行了探索,并对构成混合编码的否定性无定代词进行了深入研究。其中,否定性无定代词部分的结论可以概括如表1。

表1 上古汉语否定性无定代词系统

因此,汉语的否定性无定代词这个词类,成员仅一个“亡”,且功能单一,只能充当主语。词性也不稳定,“亡”的动词用法一直很强势。同时,其存在时间也短。否定性无定代词真正广泛使用是在春秋战国时期,汉代则开始衰落。其发展演化更像是上古单音节环境下的特殊产物。从成员数量、句法分布以及存在时间三方面看,否定性无定代词似不足以独立为一个词类,叫组并形素可能更为恰当。此外,名词组并对于汉语来说,还需要足够的音节长度,汉代双音化开始之后,类似的名词组并现象也随之消失了。

最后,有学者可能会产生这样一个疑问,汉语的否定性无定代词“亡”产生于动宾短语中,最后却又回到了动宾短语,这似乎是一种“倒退”。其实,从语法化的角度来说,不少研究已经显示出语法化过程其实是一种循环往复过程,即:萌芽→发展→完成→消失→重新开始[1]253-272。因此,汉语否定性无定代词的演化历程很可能也是该过程的体现,这个问题有待进一步研究。

注释:

①Croft(参考文献[1]:103页)所举的组合同构例子是:This car(∅) run-s.其中“this”“car”和“run”是词与词的组合;“run”和“-s”是词与屈折的组合;“-s”本身又是“第三人称”“单数”和“现在时”三种屈折的融合。汉语没有“-s”这样的屈折形式,故而不涉及词与屈折和屈折与屈折的组合与融合。

②三本书的版本分别为:1. 王宇信、杨升南、聂玉海主编,《甲骨文精粹释译》,昆明:云南人民出版社,2004。2. 马如森,《甲骨金文拓本》,上海:上海大学出版社,2010。3. 刘翔、陈抗、陈初生等编著,李学勤审订,《商周古文字读本》,北京:语文出版社,1989。

③“尤”与“祸”同词异字。甲骨文中与之类似的还有“畎”等形式。参见《商周古文字读本》28页注释5。

④根据Langacker对“重新分析”的经典定义,重新分析发生时,语言的表层结构并不会发生显著改变,只是意义上的多种理解,等到新的意义确立优势,语言的表层结构才会发生变化。对源构式“亡+不若”来说,尽管可以做两种理解,但是其表层结构仍然是动宾结构,外在表现是此种结构用例极少,“亡+祸/灾”是主流;到西周春秋时期,否定性无定代词“亡”成熟,此时的“亡+不VP”不再能作为动宾结构理解,只能理解成主谓结构,外在表现是此时“亡+不VP”结构前往往有一个表范围的NP。