大河黄土 千年人居智慧的乡愁遗绪

2021-03-04陈姣编辑吴冠宇

◎ 文 | 陈姣 编辑 | 吴冠宇

古戏台晚场演出 摄影/视觉中国

韩城王峰古村寨 摄影/刘玉虎

“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。”黄河边的小村落记录了这块土地历经千年的故事,也成为我们窥探关中历史的一扇窗。黄河、黄土,不再是景观的符号,而是跨越千年的文化传承;积善余庆的家风治学,也早已融入我们民族血脉。

关中秦川八百里,虽受唐末战乱、明清匪患等影响,但关中传统村落堡寨式的聚落空间与民俗文化却跨越时空传承千年,有45 个村子入选国家级传统村落,其中韩城就有11 个。这些村落分布在黄河沿岸:桑树坪镇王峰村、龙门镇西原村、西庄镇党家村、西庄镇柳枝村、西庄镇郭庄砦村、西庄镇柳村、西庄镇薛村、西庄镇张带村、新城办周原村、新城办相里堡村、芝阳镇清水村……一个个村名背后,都有一缕乡愁、一段岁月、一抔黄土绘成的历史画卷。

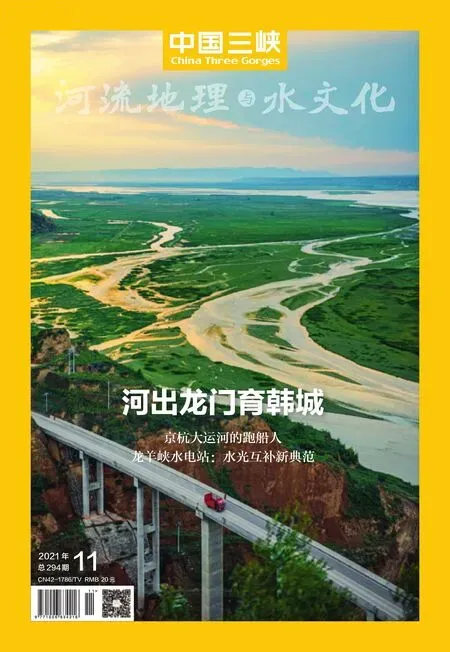

飞瀑古寨——王峰村

多少旅人专为拜谒太史公祠来到韩城,而韩城的传统村落宛若穿越时空,在史圣故里诉说着跨越千年的故事。“南望司马逛古城,北眺王峰游古寨”,从韩城顺着沿黄观光公路一路北上,途经辉煌磅礴的禹门口,感受“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”的壮阔景象。黄河穿越晋陕峡谷,浊浪排空冲出龙门,浩浩荡荡奔流向前。驾车穿过龙门隧道、桑树坪隧道后,沿着县道朝西北方向行驶约半小时,我们探访了韩城特有的村寨——分离型的寨堡王峰古寨。“村”主要是日常生活居所,“寨”多建立在高地上,用作防灾御敌。过去这里是通往陕、甘、宁、内蒙等地的必经之路,村寨分离的营建方式不仅起到了防御要塞的功能,也使得古寨完整地保留至今。

村里的向导告诉我们,王峰村始建于南北朝,相传为了纪念鲧的治水功绩而得名大熊村。隋唐时期,李渊在调任山西河东慰抚大使的上任途中曾留宿于此,有感于草木葱荣,水波澹澹,遂取名“栎沣村”。李渊称帝后,由于村名出自皇帝的金口玉言,栎沣村自此改名“王封村”。关于村名,还有一个美丽的传说,相传女娲后人王凤手持神弓化身为石桥造福于民,石桥名为王凤桥,村子也因此桥得名“王凤村”。清朝时期,韩城新来的县令听闻王凤桥传奇来此游历,误听王凤成王峰,故又得村名“王峰村”,且延续至今。

王峰村位于凿开河与大老虎河、苇龙河交汇处。凿开河古称错开河,康熙《韩城县志》记载:“士人相传,鲧欲使河直行东北入海,而地渐高,势不能达,至今所经治处,犹称错开。”在凿开河的三条支流上,清朝修建的五孔王峰古桥、老虎河古石桥、西高渠桥、玲珑桥、浮桥、铁索桥、滚水桥等别具造型的桥让王峰村成为西北第一“桥村”。隋朝摩岩石刻,北宋辽国肖家墓、练兵校场,元代玉皇庙,明代古寨和祖师行宫,清朝王峰桥和戏楼等传统建筑,古意悠悠,韵味十足。摩崖造像形象生动,释迦摩尼及左右文殊、普贤仿佛置身于天然殿宇之中。道光年间的民居,精美的石刻木雕,让人留恋驻足。韩城最大的龙潭瀑布坐落于此,潭水清澈见底,瀑布飞流直下,流水淙淙声中古桥古寨别有一番韵味。

韩城党家村祠堂 摄影/刘玉虎

陕西省韩城党家村民居 摄影/刘玉虎

山环水抱——党家村

走出王峰村,驱车南下近40 公里,来到泌水河谷北侧的党家村。党家村村落整体呈葫芦形,俗称“党仡崂”。元至顺二年(1331),党族始祖迁至此处定居。传说村东南的文星阁藏着一颗“避尘珠”使得这座黄土高原上的小村落“瓦屋千宇,不染尘埃”。这一美好传说背后是党家村村落选址所蕴含的生态智慧。村庄背靠高塬,塬体可减缓冬日西北风风势,灰尘或降于塬上,或飘落于村前泌水河谷中。夏秋季节,东南风吹过湿润的泌水河谷,文星阁阁檐铁铃迎风摇曳,清脆作响,鸟语风铃次第催。若是接连两天风铃声不断,一场雨总会如约而至。党家村所有的巷道都用条石与卵石铺成两边略高、中间稍低的样式。雨大的时候,雨水从各家院落流入街巷,再缓缓汇入泌水河,加之村落与河谷的红胶泥土不易起尘土,所以村落街巷少有积尘,空气清新。

相里堡村民居 摄影/朴聿

夜宿党家村,晚餐来一碗羊肉胡卜或是臊子馄饨,吃一块酥角馍,感受当地饮食文化,若是同行人多可以选择品尝当地的“五大、五小、一糕、一汤、一丸子”的“十三花”酒席。晚饭后,淡淡暮色中静听风铃,行至文星阁畔,低声诵读“配地配天洋洋圣道超千古,在左在右耀耀神灵保万民”的楹联,此情此景仿佛自己不是游客,而是归人。文星阁供奉着儒家圣人孔子及其弟子,顶层奉养文曲星祈求文运。漫步村间,共有三处惜字炉,驻足炉边,遥想当年集中焚烧字纸的仪式感,体味党家村历代村民对文字的敬畏之心和敬文惜字的传统文化。据村史记载清乾隆年间始建私塾,到清末不足百户人家的党家村就有私塾13 所,逾半数人家有人考取功名。每年的农历七月初七“乞巧节”,家家都要蒸“砚台馍”给孩子吃,砚台馍形似笔、墨、纸、砚、书,寄情孩子能够好好读书。

雕刻在照壁、门厅、祠堂的党家村家训也彰显着这座古村落代代传承恪守、耳濡目染的崇文重教的家学渊源。“守祖宗一脉真传曰勤曰俭,教子孙两条正路惟读惟耕”,教育子孙生活勤俭,践行耕读治家;“读圣贤书,立修齐志”教育子孙多读圣贤书,立修身齐家大志;“无益之书勿读,无益之话勿说;无益之事勿为,无益之人勿亲”,更是浅显易懂地道出读书做人之真谛,有所为有所不为;“古今来多少世家,无非积德;天地间第一人品,还是读书”,天下唯有读书高,积德造就显贵家族,读书培养好的人品。这些抬头可见的家训,让人随处可感知刚正家风与耕读传家的朴素价值观。

滨河阖闾——相里堡村

驾车自党家村向南约16 公里,抵达相里堡村。相里堡村得名悠久,村名始见于金承安四年(1199)园觉寺古钟铸文。春秋时期,韩城地属晋国。晋献公去世时,晋国大夫里克连杀献公两子,希望奉迎重耳回国即位。但是在秦国的支持下,夷吾被立为晋惠公,惠公忌惮里克弑杀王子之事,不久即寻机诛灭里氏家族。里氏族人四散逃命,据说有一支逃至韩城安居繁衍。因里克在晋地位相当于后世的“相位”,里氏后人遂以“相里”为姓,成为今天韩城极其特殊的一个姓氏,而里氏后人所居之地也被称为“相里堡村”。据传明朝初年,相里氏后裔相里瞻在此招兵买马,围堡筑城,企图抗明复元。不料城只修建了一半,便被明朝官府发觉,于是派兵前来诛灭九族,相里氏人听说后便纷纷外逃,这也就是为什么相里堡村无人姓相里的缘由。现在相里堡张家巷西头还留有一座南北走向的“半截子城”。

相里堡村由王柳巷、张家巷、陈家巷、东头和花园组成,号称南北五村。相里堡村选址黄土塬上平坦空地,巧用黄土塬间的沟壑划界,利用孤立台塬“无影山”修建寨堡,构筑村寨的防御体系。村落中心、台塬崖边、寨堡高点等关键位置修祠建庙。别具文化风格的“精忠洞”是村里的排洪工程,照碑上建庙敬神,照碑下建槽流水,两侧对联曰:“江南文武寒心,河北英雄丧胆。”据张奇所著《古堡拾遗》一书记载,相里堡有“八景”,分别是:相里古堡、无影仙山、精忠水洞、稀奇古树、半截子城、龙凤滩坡、黄河堤坝和河滩湿地。

相里堡村的龙凤坡、精忠洞、槐抱椿、无影山、半截子城都充满传奇色彩。龙凤坡相传是闯王李自成挥师南下攻打韩城县,路过此处感慨路窄坡陡,提议修建“龙凤亭”,后龙凤亭于同治年间被拆,坡名沿用至今。无影山传说是清道光年间,进士张敬亭在禁烟失败后停职回家养老,忽然想起年轻时因保护被老鹰抓捕的白狐,遭老鹰迫害得了怪病,白狐化身白发老人帮他治病的故事,后来村人据此传说在神庙山门题词“无影山”。上世纪九十年代,相传相里氏掘井筑村时手栽的古槐中长出一株椿树,成为村中著名的景观“槐抱椿”。

相里堡村也有着尊师重教的传统,陈家巷有一条“义学巷”,培养了不少饱学之士。倘若时间充裕,可以在村上多住几日,感受这里的一砖一瓦,凝听村里老人讲这辈辈人口口相传的故事。

暖溪潺涓——清水村

清水村薛姓聚居,以做工精细、铁质优良的犁铧而远近闻名,村名又称“铧薛”。村子在明代最为兴盛,村内文风昌盛,百业兴隆。清水村铸的犁铧、香炉、马镫等供不应求,万历年间清水人铸造了山西解州关帝庙的铁狮。直至明末传统手工业逐渐消失,才成为传统农耕村落。“甜水沟中杏花源,五沟四水绕村前。西河水碨东沟桥,温泉倒映虎岸湾。”歌谣唱出了清水村曲折婉转的布局。清水村依山面水,北依北顶塬,南临芝水河,符合“高勿近阜而水用足,低勿近水而沟防省”的营造选址理念,以塬为屏障藏风聚气,东西南三面有东沟、西沟(甜水河)、南沟及芝水河,加之引西沟的清泉水入村,东西向与自然水系通联,形成了“三塬环抱,四水绕村”的村落格局。村中条石铺成的街巷兼具行走与排水功能,避免水患发生,对比都市暴雨过后的内涝场景,不禁感慨小小村落营建中潜藏着的生态智慧。

潺潺泉水流经村落,串联时空,古老的建筑、河畔的面碾、油坊都默默刻着岁月的印记。手端一碗荞麦面羊肉饸饹坐在树下,听村民们叙谈着家长里短,看小渠旁妇女扎堆洗衣,孩童嬉戏玩闹,感受清水村特有的关中风情。据村民介绍,村子东南、西南、正北方向高处,分布着三个易守难攻的古寨堡。其中北寨子城距今2600 年,为古韩侯国时所筑。村中还留存了韩长城遗址,为韩侯沿韩原边境所筑防晋国侵扰,是中国历史上最早修筑的长城。

饭后在村民带领下参观了薛文学宅,这是清水村保存较为完整的院落。薛文学祖上曾是清嘉庆年间的布政使。该院落三面连廊,下雨天可以方便家人出入任何房间。上房一木到顶,有十八扇精美的雕花木门。上房两侧刻有“志欲光前惟是诗书教子,心存裕后莫如勤俭持家”的家训。“五福骈臻”牌匾寓意寿、富、贵、安乐、子孙众多。正房正中有嘉庆年间的寿匾“古稀同庆”。清水村其他现存建筑也大多为四合院,门楣、房梁、照壁存留精美的石雕、木雕和砖雕。“黄金无种独长勤俭人家”“荊树有花兄弟乐,书田无税子孙耕”“居家惟是孝弟宜重,处世莫如中和为先”“志欲光前惟是诗书教子,心存裕后莫如勤俭治家”,这些家训反映出清水村世代慈孝为先、勤慎治学的民风。

在韩城,这一座座古老的村落静静地伫立在黄河岸边,仿佛未能跟得上时间的步伐,等我们踏着缕缕晨光,走近这近乎停滞的时空。这些小小村落的房屋树木不仅见证了黄河的变迁,就连那些木石砖雕的门楣影壁,也都写满了岁月的故事。“上善若水,水善利万物而不争”,黄河沿岸的村子,依水耕作,随形开垦。一辈又一辈,面朝黄土不懈耕耘,世代不忘耕读传家的家训。越来越多的年轻人走出了村子,渐渐村里只剩脸上写满故事的老人。白日里游人穿梭不停,到晚上,这些村落仿佛更加落寞。

“九曲黄河万里沙,浪淘风簸自天涯。”黄河边的小村落记录了这块土地历经千年的故事,也成为我们窥探关中历史的一扇窗。黄河、黄土,不再是景观的符号,而是跨越千年的文化传承,积善余庆、忠厚仁义的家风治学,也早已融入我们民族血脉。在万物生发的春天,来感受黄土高原柳树萌新,春燕衔泥。夏天,端一碗关中的特色面食,在树荫下边吃边聊。秋天,去麦田秋收,黄叶黄土仿佛跨越千年而来。冬天,或白雪覆盖,或在微冷的风中看黄河水裹着冰凌船流。每每到来,都有不同的感受。