偶刺法针刺配合电针治疗功能性消化不良上腹痛综合征临床研究*

2021-03-03高珊杉付晨瑜李春雨王晓燕

高珊杉,付晨瑜,李春雨,王晓燕

(山东中医药大学,山东 济南 250355)

功能性消化不良(Functional dyspepsia,FD)以上腹部疼痛或烧灼感、餐后饱胀和早饱感为主要症状表现,以伴有嗳气、恶心或呕吐为特征,是排除器质性、系统性或代谢性疾病等原因引起的功能性胃肠病[1]。上腹痛综合征(Epigastric pain syndrome,EPS)是FD的亚型之一,发病率上升,复发率较高,严重影响人们的生活质量和心理健康[1]。本研究观察了偶刺法针刺配合电针治疗EPS的临床疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

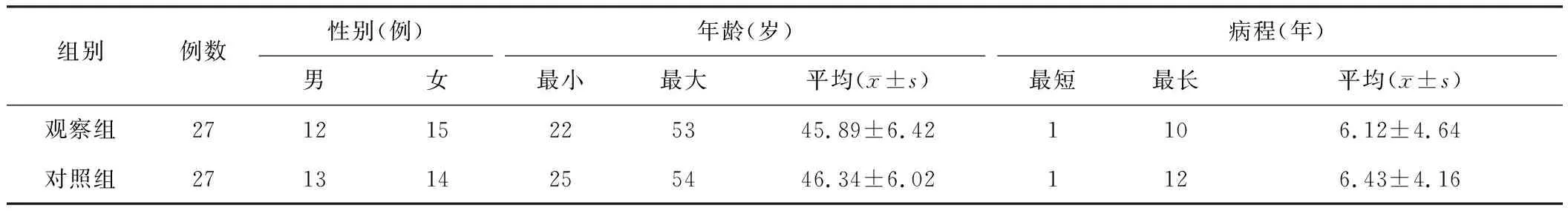

选取2018年11月—2019年11月在山东中医药大学第一附属医院针灸科门诊就诊的64例EPS患者作为观察对象,依据随机数字表法随机分为观察组和对照组,各32例。其中观察组脱落2例(因出差、升学无法完成临床研究),剔除3例(因治疗期间治疗间断1周以上),最终观察组27例完成研究;对照组脱落1例(因留学退出研究),剔除4例(3例未按医嘱进行治疗,1例因过敏口服氯雷他定片),最终27例完成研究;共纳入统计54例。两组患者在性别、年龄和病程等一般资料方面比较差异无统计学意义(P>0.05) ,具有可比性,见表1。

表1 两组EPS患者一般资料比较

1.2 诊断标准

参照罗马Ⅳ的EPS诊断标准[2],必须包括以下至少1项,且症状每周至少发作1 d:①上腹痛(严重至影响日常活动);②上腹部烧灼感(严重至影响日常活动)。常规检查(包括近1年上消化道内镜检查)未发现可以导致上述症状的结构性疾病的证据。诊断前症状出现至少6个月,近3个月符合以上标准。

1.3 辨证标准

寒邪犯胃、脾胃虚寒、食滞胃肠、肝胃气滞和瘀阻胃络证各个中医证型的辨证标准参照国家中医药管理局发布的《中医病证诊断疗效标准》[3]。

1.4 纳入标准

①符合上述上腹痛综合征的诊断标准和辨证标准;②年龄18~60岁;③治疗前2周内未服用质子泵抑制剂、H2受体拮抗剂等药物;④签署知情同意书,配合完成研究者。

1.5 排除标准

①合并可能引起消化不良的消化道及肝、胆、胰、脾、肾的器质性病变及糖尿病等慢性疾病;②服用有可能影响胃肠道功能的药物,如非甾体抗炎药、降压药等;③合并严重的造血系统或心脑血管疾病不能耐受针刺、电针刺激者;④备孕、妊娠或哺乳期患者;⑤明确诊断为焦虑、抑郁症等精神疾病者;⑥近1个月内接受针灸治疗者。

1.6 剔除、脱落标准

①治疗期间患者出现严重的不良反应或其他病症,须停止临床研究;②患者依从性差,不能配合治疗者(如治疗期间治疗间断1周以上);③治疗期间服用其他影响本研究的药物;④自行退出临床研究者。

2 治疗方法

2.1 观察组

采用偶刺法针刺配合电针治疗。

2.1.1 偶刺法针刺 主穴取膻中、中脘、章门(左)、期门(双)、日月(双)、天枢(双)、内关(双)、足三里(左)以及T9~12所对应的背俞穴;寒邪犯胃配梁丘(双),脾胃虚寒配气海、关元,食滞胃肠配下脘,肝胃气滞配太冲(双),瘀阻胃络配膈俞(双)。穴位定位均参照中华人民共和国国家标准(GB/T22163-2008)《腧穴定位图》的经络选穴标准取穴。

操作:嘱患者取右侧卧位,常规消毒背俞穴穴区后,取0.30 mm×25 mm毫针,均向脊柱方向斜刺13~20 mm,得气后用捻转补法,再取0.30 mm×40 mm毫针,其他腧穴及周围皮肤常规消毒后,膻中平刺8~13 mm,中脘、天枢和足三里直刺25~40 mm,章门直刺20~25 mm,期门、日月斜刺或平刺13~20 mm,内关直刺13~25 mm。膻中、中脘和足三里穴用捻转补法,天枢、期门、日月、章门和内关穴用捻转泻法,配穴实证用提插泻法,虚证用提插补法。得气后留针30 min。

2.1.2 电针 接通HANS-200韩氏电针仪:内关(左)、足三里(左)一组,内关(右)、中脘一组,共2组;选取频率为2/100 Hz的疏密波,渐增电流强度以患者感觉合适为度。留针持续刺激30 min。

2.2 对照组

行偶刺法针刺治疗,方法同观察组。

两组治疗隔日1次,每周3次,4周为一疗程,连续治疗4周后观察评定疗效。

3 疗效观察

3.1 观察指标

3.1.1 临床主要症状积分 分别于治疗前、治疗4周后观察记录两组上腹痛、上腹烧灼感、餐后饱胀不适和早饱等临床症状的程度与频率的变化。并参照中华中医药学会脾胃分会2017年修订的《功能性消化不良中医诊疗专家共识意见》[4]对每项主要症状的严重程度和1周的发作频率评估得分,症状积分=症状严重程度×发作频率。其中上腹痛程度采用视觉模拟评分法(Visual analogus scale,VAS)评估,疼痛程度用0 ~ 10表示,“0”表示无痛,“10”表示剧痛,数值越高表示疼痛越剧烈。

3.1.2 简明尼平消化不良指数 分别于治疗前、治疗4周后记录简明尼平消化不良指数(Short form-nepean dyspepsia index,SF-NDI)[5-6],评估上腹痛综合征对患者生活质量的影响。问卷涵盖紧张/焦虑、认知/自控、饮食、生活干扰及工作学习5个领域,共10个问题,每个问题按照生活质量优劣打分(0~5分),总评分为10个问题累加分,总分越高说明患者生活质量受到的影响越严重。

3.1.3 血浆胆囊收缩素(CCK) 治疗前后分别抽取两组患者早晨空腹肘正中静脉血4 mL注入10 mL试管中,3 000 r/min离心10 min后收集上清,置于-80 ℃冰箱保存待测。采用CCK酶联免疫试剂盒(上海蓝基生物科技有限公司)测定血浆中CCK的含量。

3.2 临床疗效评定标准

参考《中药新药临床研究指导原则(试行)》[7]制定疗效判定标准。痊愈:临床主要症状消失,总症状积分较治疗前减少95%以上;显效:主要症状改善,总症状积分较治疗前减少70%~95%以上;有效:主要症状明显好转,总体症状积分较治疗前减少30%~70%;无效:主要症状无改善,总积分较治疗前减少30%以下。总有效率=痊愈率+显效率+有效率。

3.3 安全性评价

观察记录治疗过程中出现的不良反应如血肿、皮肤瘀青或全身不适感如晕针。

3.4 统计学处理

3.5 结果

3.5.1 两组治疗前后临床主要症状积分比较 两组患者治疗前临床主要症状积分比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。两组治疗后主要症状积分均较治疗前显著降低(P<0.01),且观察组治疗后临床主要症状积分明显低于对照组(P<0.05)。见表2。

3.5.2 两组治疗前后SF-NDI评分比较 两组患者治疗前SF-NDI比较,差异无统计学意义(P>0.05),组间具有可比性。两组治疗后SF-NDI较治疗前显著降低(P<0.01),且观察组明显低于对照组(P<0.05)。见表3。

3.5.3 两组治疗前后血浆CCK含量比较 两组治疗前血浆CCK含量差异无统计学意义(P>0.05),两组治疗后CCK含量明显低于治疗前(P<0.01),且观察组治疗后低于对照组(P<0.05)。见表4。

表3 两组治疗前后SF-NDI评分比较

表4 两组治疗前后血浆CCK含量比较

3.5.4 两组临床疗效比较 观察组的总有效率明显优于对照组(P<0.05),见表5。提示偶刺法针刺配合电针治疗EPS可作为优选方案。

表5 两组EPS患者治疗前后临床疗效比较 [例(%)]

3.5.5 安全性分析 观察组出现晕针(3例各1次),表现为头晕、恶心和多汗心慌等,将针全部起出,休息后可缓解不良症状。其他偶见血肿(3例各1次),穴位局部皮肤瘀青(2例各1次)。对照组出现血肿(2例各1次),皮肤瘀青(5例各1次),未出现晕针等其他不良反应。

4 讨论

上腹痛综合征(EPS)主要症状是上腹痛和上腹部烧灼感,属于中医“胃脘痛”的范畴,病位在胃,与肝脾两脏密切相关,其基本病机是由外邪犯胃、饮食失节、情志不畅和脾胃虚弱等引起的肝郁脾虚胃滞,中焦气机不畅[8]。然“脾以健为运”“胃以通为用”“肝以疏为要”,因此治疗本病当以“健、通、疏”为用。现代医学认为EPS可能与胃对机械膨胀与化学刺激的内脏高敏感性有关[9]。临床经验治疗常选用抑酸药物,但长期服用此类药物可出现小肠细菌过度生长等不良反应[1],且停药易复发,临床需要优选方案以提高疗效、减少复发、改善患者心理状态[10]。临床研究已证实针刺能够改善FD消化不良症状,提高生活质量[11]。有研究报道针刺能显著降低FD机械性胃扩张的内脏敏感性[12]。

本研究采用偶刺,是基于《灵枢·官针》载:“偶刺者,以手直心若背,直痛所,一刺前,一刺后,以治心痹,刺此者傍针之也。”即在前后阴阳对偶找寻压痛点针刺,比常规刺法刺激量大、针对性强,更易发挥止痛之功。偶刺法是十二刺之一,因前胸腹属阴、后背属阳,又名阴阳刺、腹背阴阳配穴法,前后配穴法和俞募配穴法的发展源于此。偶刺法发挥了《素问·阴阳应象大论》“从阴引阳,从阳引阴”的作用,阴阳并取、协同增效,是治疗脏腑疾病的重要配穴方法。本研究以偶刺法针刺为主要手段,后取与胃脘痛相关联脏腑的背俞穴,前胸腹取相应募穴及其他临床经验穴,使机体转归为“阴平阳秘”。背俞穴多补虚,取肝俞、胆俞、脾俞和胃俞,乃脏腑气血输注于背腰部之处,主治相应的脏腑病,可调补脾胃、疏泄肝胆。另《灵枢·卫气》曰:“气在腹者,止之背俞。”背俞穴还可通调气机,通则不痛。章门是脾之募穴,八会穴之脏会,与脾俞采用俞募配穴可补脾脏之虚,助运化、升清降浊,“脾以健为运”,共奏健脾和胃、养血止痛之功。中脘为胃之募穴、八会穴之腑会,取之可健脾胃理中焦气机,且胃俞募相配针刺可通过胃肠感觉相关脑区的良性调控发挥对FD胃功能状态的调节作用[13]。天枢为大肠之募穴,通调胃肠之气,消积滞,有转输的功能,可调理足阳明胃经气血。内关通阴维脉,阴维为病苦心痛,取内关可疏通胸中气机、降逆和胃。足三里是胃经合穴、胃之下合穴,和胃止痛。《灵枢·邪气脏腑病形》中提到:“胃病者,腹肜胀,胃脘当心而痛。上支两胁,膈咽不通,食饮不下,取之三里也。”有临床研究报道针刺中脘、天枢、内关及足三里穴可改善FD患者上腹痛等症状,降低胃扩张时的内脏敏感性[12,14]。以上4穴疏通中焦壅滞气机,“胃以通为用”,达到和胃通腑的治疗目的。临床所见,EPS患者多有不同程度的情绪心理压力,情志不遂易致肝失调达。中医学认为“木郁之发, 民病胃脘当心而痛”(《素问·至真要大论》),现代研究表明FD患者的焦虑抑郁等情绪障碍水平与胃痛阈值呈负相关,与胃高敏感性呈正相关[15]。故选用肝、胆之背俞穴和募穴,俞募配穴,一阴一阳,前后相通,特异性地治疗肝胆病,可疏泄肝胆,“肝以疏为要”,发挥了疏肝和胃、通络止痛和调畅情志的治疗作用。而膻中为八会穴之气会,有畅情志、理气宽胸之功,多为临床治疗焦虑等情志病常用穴[16]。诸穴合用,运用前后偶刺选穴,具有补虚调气、健脾和胃、疏肝利胆和通络止痛的功能。偶刺在中枢神经系统-自主神经系统-肠神经系统各个层次存在特异性靶点,可能通过影响多种脑肠肽对胃肠功能进行调节[17-19]。

临床大多数患者因上腹部疼痛不适而就诊,应首先缓解患者的疼痛,有学者发现电针有镇痛作用[20],可以明显改善痛感觉和负性情绪成分,调节痛情绪变化和痛认知功能[21]。基础研究发现电针可以通过调节内源性镇痛物质的释放与抑制、干预MAPK信号转导通路和抑制痛觉敏化等途径发挥镇痛作用[22-25]。本研究选取电针镇痛频率疏密波2/100 Hz,低频2 Hz可刺激高位中枢持续释放脑啡肽和内啡肽,能通过下调降钙基因相关肽的表达改善痛敏化[25];高频100 Hz刺激脊髓快速释放强啡肽,而2 Hz和100 Hz交替出现的疏密波可以同时释放3种阿片肽,发挥协同镇痛作用[20]。针灸电刺激选择胃三针(中脘、内关和足三里穴),此3穴是电针治疗FD的高频穴位[26]。电针中脘、足三里穴能够抑制胃酸伤害性刺激时的内脏感觉传入[27],且足三里穴电刺激能降低胃中与上腹痛正向相关的胆囊收缩素(CCK)的含量[28]。内关穴电刺激可以降低肠易激大鼠的内脏敏感性,改善其负向情绪,降低大鼠结肠内辣椒素受体(TRPV1,激活后促进疼痛神经递质P物质及钙基因相关肽的释放,引发上腹痛及烧灼感等症状)阳性表达[29]。

本研究结果显示,观察组、对照组两组的总有效率均较高,说明偶刺法针刺治疗EPS 的疗效肯定,且观察组的总有效率优于对照组(P<0.05),提示偶刺法针刺结合电针治疗EPS疗效更佳。治疗后两组的主要症状积分、SF-NDI评分及血浆CCK水平较治疗前显著降低(P<0.01),且观察组的变化明显优于对照组(P<0.05)。综上,本研究表明,偶刺法针刺配合电针治疗EPS患者,可镇痛并改善上腹烧灼不适感、早饱感及餐后饱胀不适感,提高患者生活质量。本研究方法操作简单,患者配合度高,具有较快缓解患者上腹痛等症状的临床优势,可推广应用。