关中战国西汉中小型墓葬形制演变探析—以长安—咸阳地区为例

2021-03-03何家欢

何家欢

(西北大学文化遗产学院)

战国至西汉的数百年间是中国古代历史发生巨大变革的时期,是从“王国”向“帝国”的过渡节点,是帝国中央集权制社会治理体系的形成与确立阶段[1]。长安、咸阳两座都城作为秦汉两大帝国的政治、经济、文化中心,地处关中平原核心区域,对关中乃至全国都具有非常明显的辐射作用。本文通过对该区域墓葬形制变化的分析,讨论其背后所蕴含的思想观念等方面的转变。文章讨论对象的时间范围为战国中期至西汉晚期,时代上限大致对应陈平和梁云两位所划分秦文化器物群“春秋型”和“战国型”更替之时,与秦孝公实行变法、迁都咸阳大体相当[2];时代下限为西汉初始元年(8年)王莽代汉,考虑到考古材料变化的滞后性,部分材料或可晚至新朝。

一、墓葬形制概述

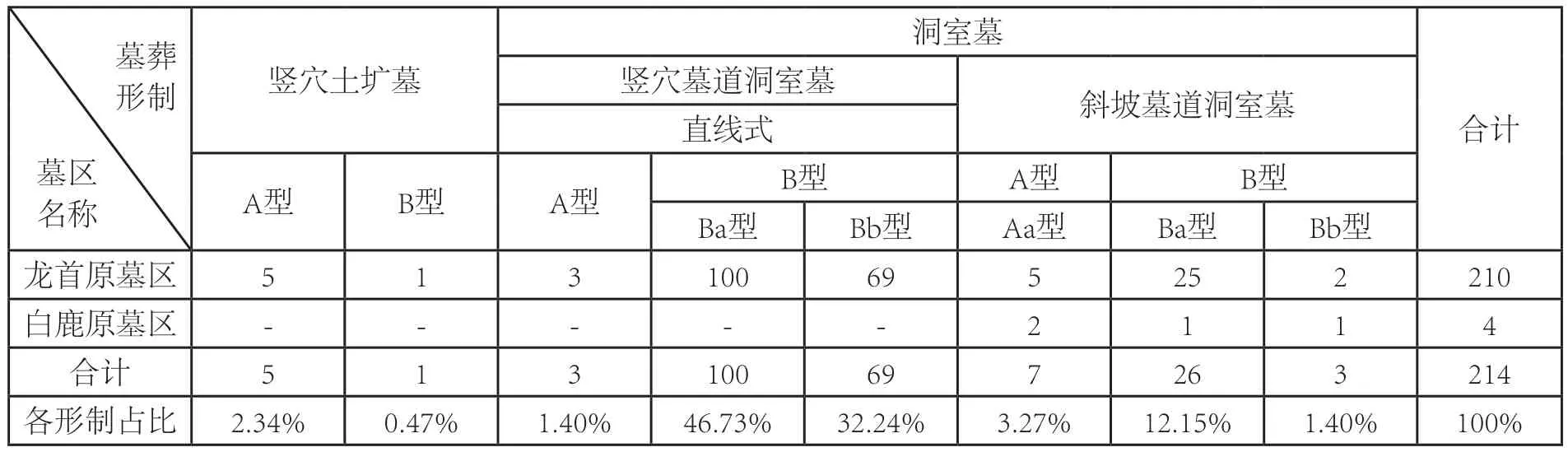

长安—咸阳地区战国中期至西汉晚期的中小型墓葬形制,按照构筑方式的不同,可以分为竖穴土圹墓和洞室墓两个大类,而每个大类下又可按照墓葬平面形状、墓道形制、墓室构筑方式等进一步细分。多位学者在发掘报告、研究论著中已进行了较为详尽的类型划分,在此基础上本文予以整合如下(表一):

表一 战国中期至西汉中小型墓葬形制分类

二、长安—咸阳地区战国中期至西汉墓葬形制统计情况

长安—咸阳地区(下文简称“本地区”)已发掘的战国中期至西汉晚期中小型墓葬数量众多,呈现出较为明显的集中态势,大致可以分为咸阳原[3]、龙首原[4]、白鹿原[5]、杜城[6]四个墓区。除了这四处墓区之外,亦有其它散见的个例,本文的讨论即以这四处墓区资料为基础展开[7]。

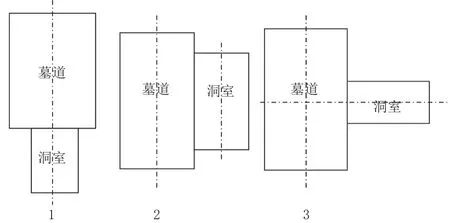

图一 关中地区竖穴墓道洞室墓平面结构示意图

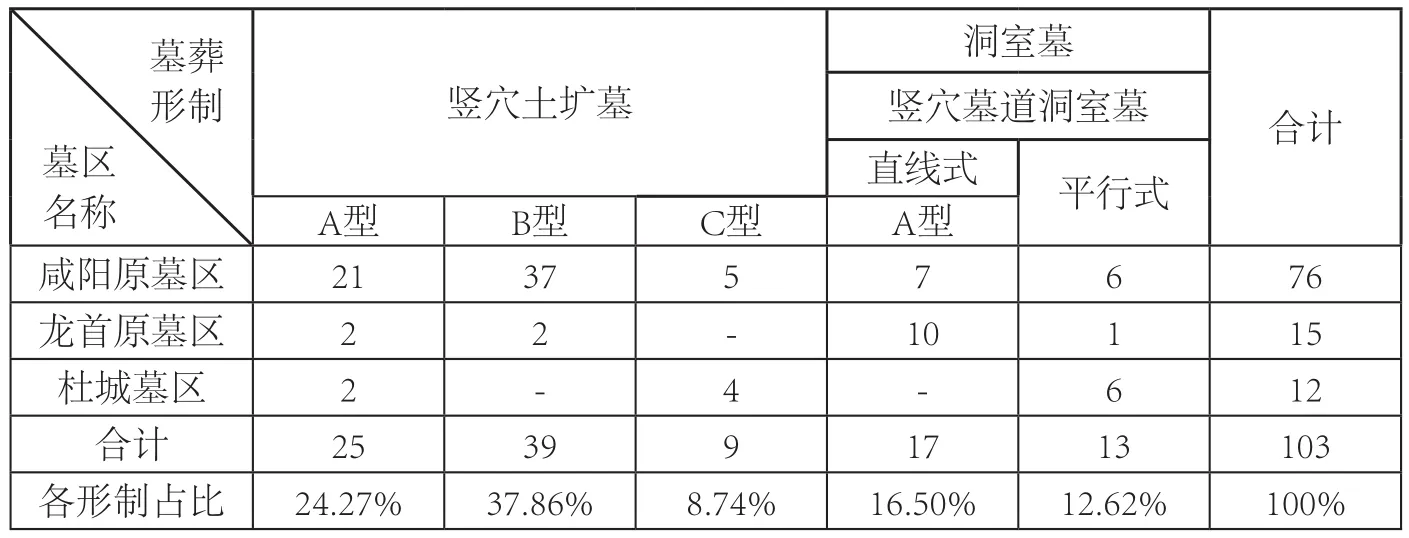

战国中期本地区的主流墓葬形制为竖穴土圹和竖穴墓道洞室墓。竖穴土圹墓占比高达70%,其中又以口底同大的B型为主,口大底小的A型占有一定的比例。竖穴墓道洞室墓在战国中期之前极少见于关中地区[8],此时期所占比例较小,可见墓道宽于墓室的A型直线式洞室墓和平行式洞室墓(表二)。

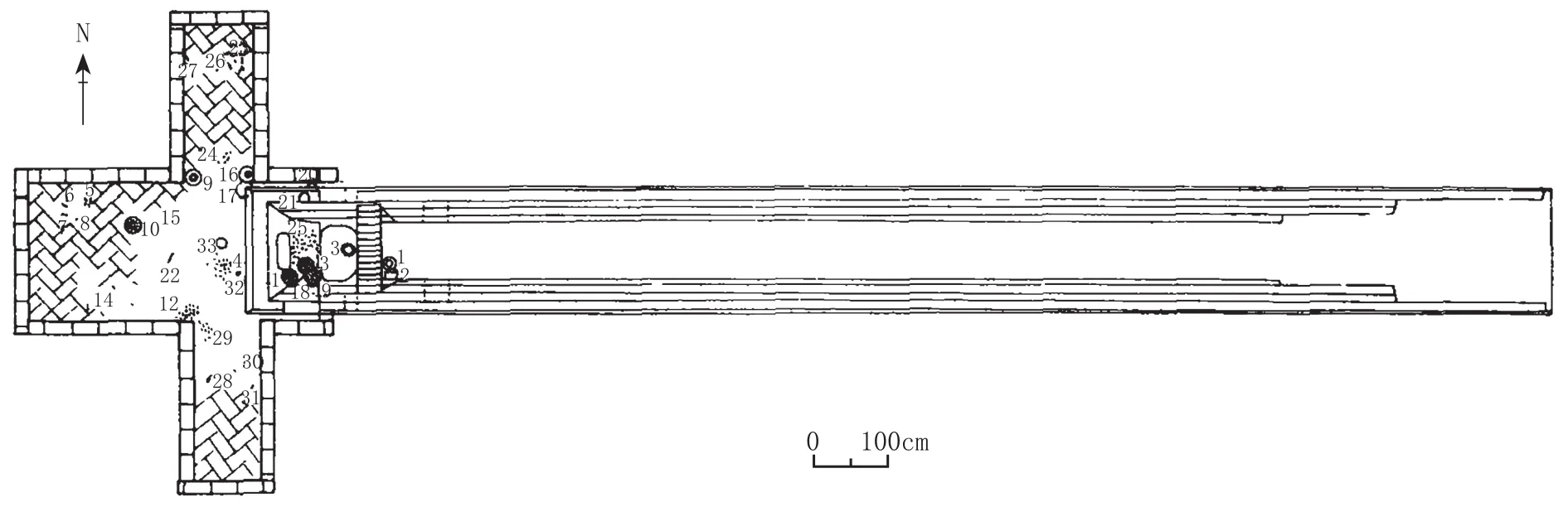

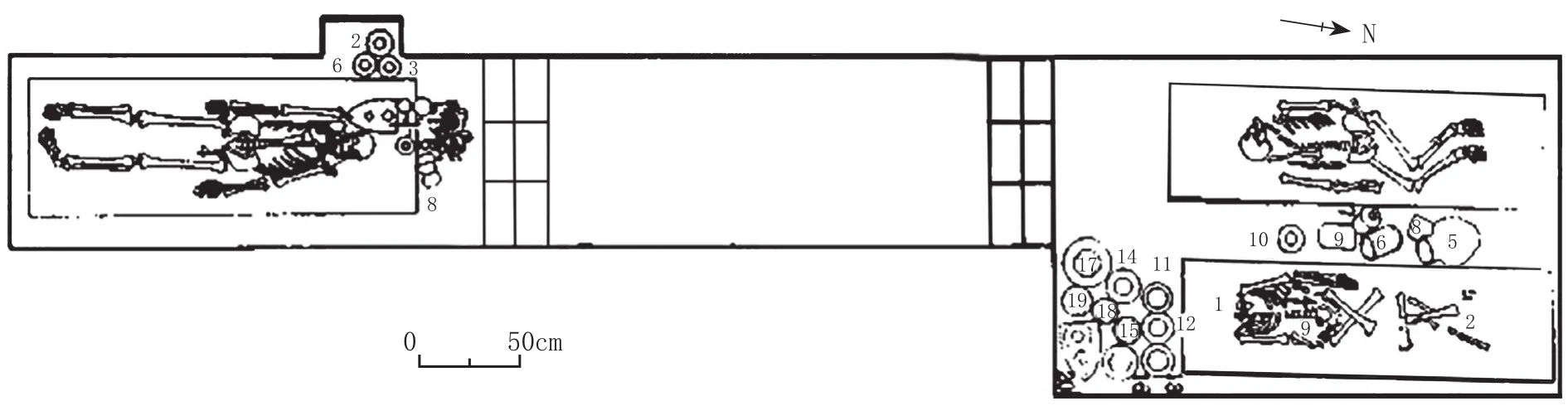

战国晚期至秦统一,本区域内墓葬数量大增,并出现了多处规模较大、墓葬时代较为集中的公共墓地,如塔儿坡、尤家庄、潘家庄世家星城等。统一的秦帝国时间短促,在考古学上的变化体现得很不明显,使得相当数量的墓葬时代只能界定为战国晚(末)期至秦或秦至西汉初期,此处即一并进行统计分析。相较于前一时期,竖穴土圹墓在墓葬中所占比例急剧减少,仅有约29%,口大底小的A型竖穴土圹墓是其主流类型,在一些战国晚期新出现的墓地中,竖穴土圹墓的占比仅有个位数。与此相对的则是竖穴墓道洞室墓的使用比例大幅提高,达到70%,其中多为直线洞室墓,A型较多见,出现了少量Ba型的个例,墓道宽度呈现出缩窄的趋势。除此之外,平行式洞室墓的使用较上一时期减少,而垂直式洞室墓仅见于半坡墓地(表三)。洞室墓中出现了双室墓形,如邮电学院M99、M109,在宽竖穴墓道同一侧并排开凿两个洞室,各放置一棺[9](图二)。新出现的斜坡墓道洞室墓,如01文景M14[10],以长斜坡墓道代替了竖穴墓道,在斜坡墓道尽头掏挖墓室(图三)。

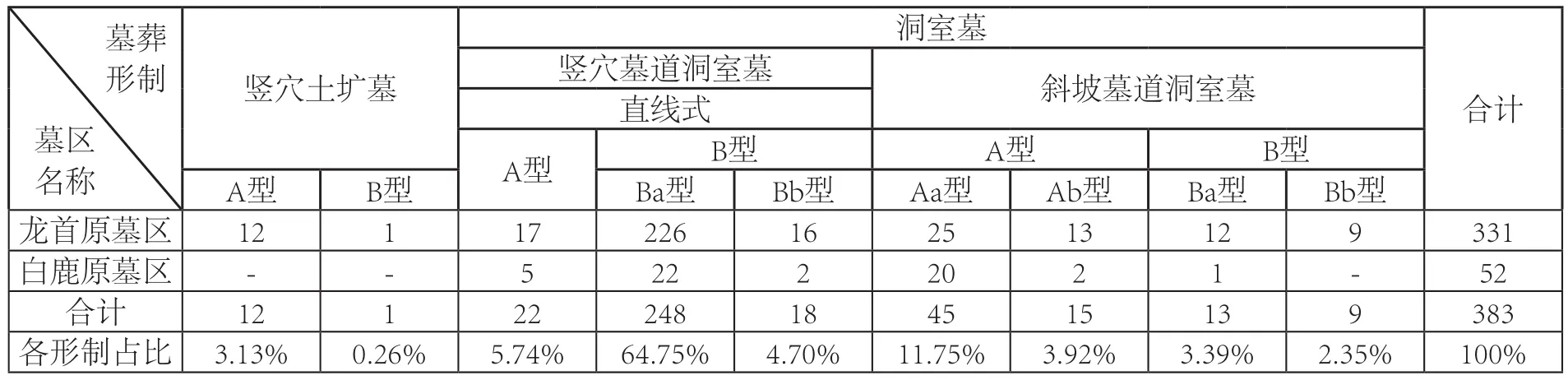

随着秦帝国的覆灭,新的政治中心转移到渭河以南的龙首原之上,反映在墓葬上即是咸阳原墓区的迅速衰败和龙首原墓区墓葬数量的大幅增长[11]。这一时期竖穴土圹墓数量较少,纳入统计的151座西汉早期墓葬资料中仅有16座竖穴土圹墓,占总数的10%,少数竖穴土圹墓出现了带竖穴墓道的现象[12](图四)。直线式竖穴墓道洞室墓成为墓葬形式的主流,与此同时平行式竖穴墓道洞室墓与象征着传统秦人葬俗的屈肢葬、茧型壶等特征因素迅速式微,反映了进入西汉之后秦文化逐渐融入汉文化的发展趋势。A型斜坡墓道洞室墓在本期得到了较大发展,出现了形制更加复杂的Ab型,极少数墓葬将墓室分为前后两部分,在后半部分以小砖铺地以区分于前部,似乎意图表明前后两部分功能的不同(表四)。

西汉中期得益于武帝晚期息兵养民、轻徭薄赋的政策和随后的“昭宣中兴”,社会经济得到恢复与发展,人口大量增长。这一时期是龙首原墓区的繁盛期,墓葬数量急剧增长。竖穴土圹墓所占比例已下降到不足4%,数量进一步减少。竖穴墓道洞室墓中平行式已几乎不见,直线式B型取代A型成为主流,其中Ba型受到新出现的Bb型的影响,在各墓地中所占比例基本为50%~60%。而斜坡墓道洞室墓中,西汉中期前段的A型数量较少,且基本均为Aa型;后段数量增多,Aa型与带天井、过洞、甬道等设施的Ab型共存。斜坡墓道土洞墓中偶见放置两处棺木者,应与竖穴土圹墓的同穴合葬属于同一范畴。

表二 战国中期墓葬形制统计

表三 战国晚期至秦代墓葬形制统计

图二 竖穴墓道双室土洞墓(邮电学院南校区M99)

表四 西汉早期墓葬形制统计

图三 Aa型斜坡墓道洞室墓(2001文景M4)

图四 带竖穴墓道的A型竖穴土圹墓(西北医疗器械厂M28)

中小型墓葬在西汉中期最重要的变化当属砖室墓的出现。砖最先是作为局部性的材料,使用砖砌墓室的做法在关中最早见于战国晚期,主要分布于秦始皇陵及周边地区,为A型或B型竖穴土圹墓,墓壁以砖错缝或不错缝垒砌,墓室顶部以棚木盖顶,也有发掘者将此类墓葬称为“砖椁墓”[13]。西汉早期不见此类墓葬,再次出现是西汉中期前段,且得益于制砖技术的进步和拱券技术的成熟,砖的应用范围扩大,开始作为主要建筑材料应用于墓葬中,依据所使用材料不同又可分为Bb型和Bc型两种。Bb型竖穴墓道直线式洞室墓和B型斜坡墓道洞室墓均使用砖砌墙壁和砖铺地面,并使用条砖或子母砖构建拱券顶,应用较普遍。而部分斜坡墓道砖土结合式墓,墓壁用条砖错缝垒砌,墓顶为土洞,应是无法使用砖拱券时的一种折中方法。总体来说,西汉中期的砖室墓所占比例还不是很大,但是甫一出现即快速增长,表明这种新的墓葬形制得到了普遍的接受(表五)。而Bc型竖穴墓道洞室墓采用空心砖构筑墓室,在本地区发现的数量很少,集中分布于咸阳原墓区(表格中未统计),在此之外极少见[14](图五)。

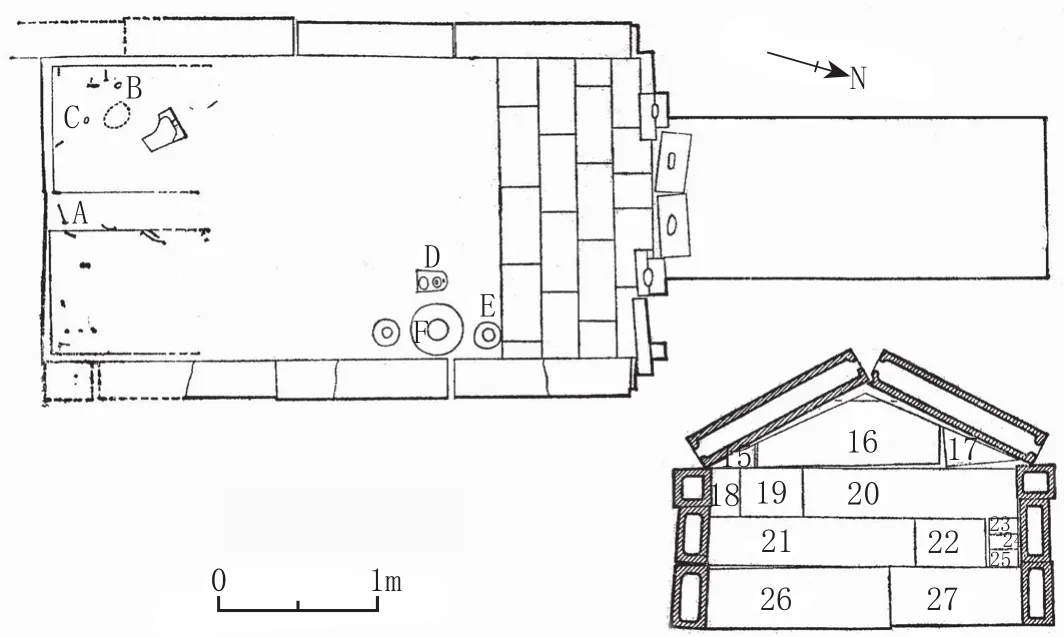

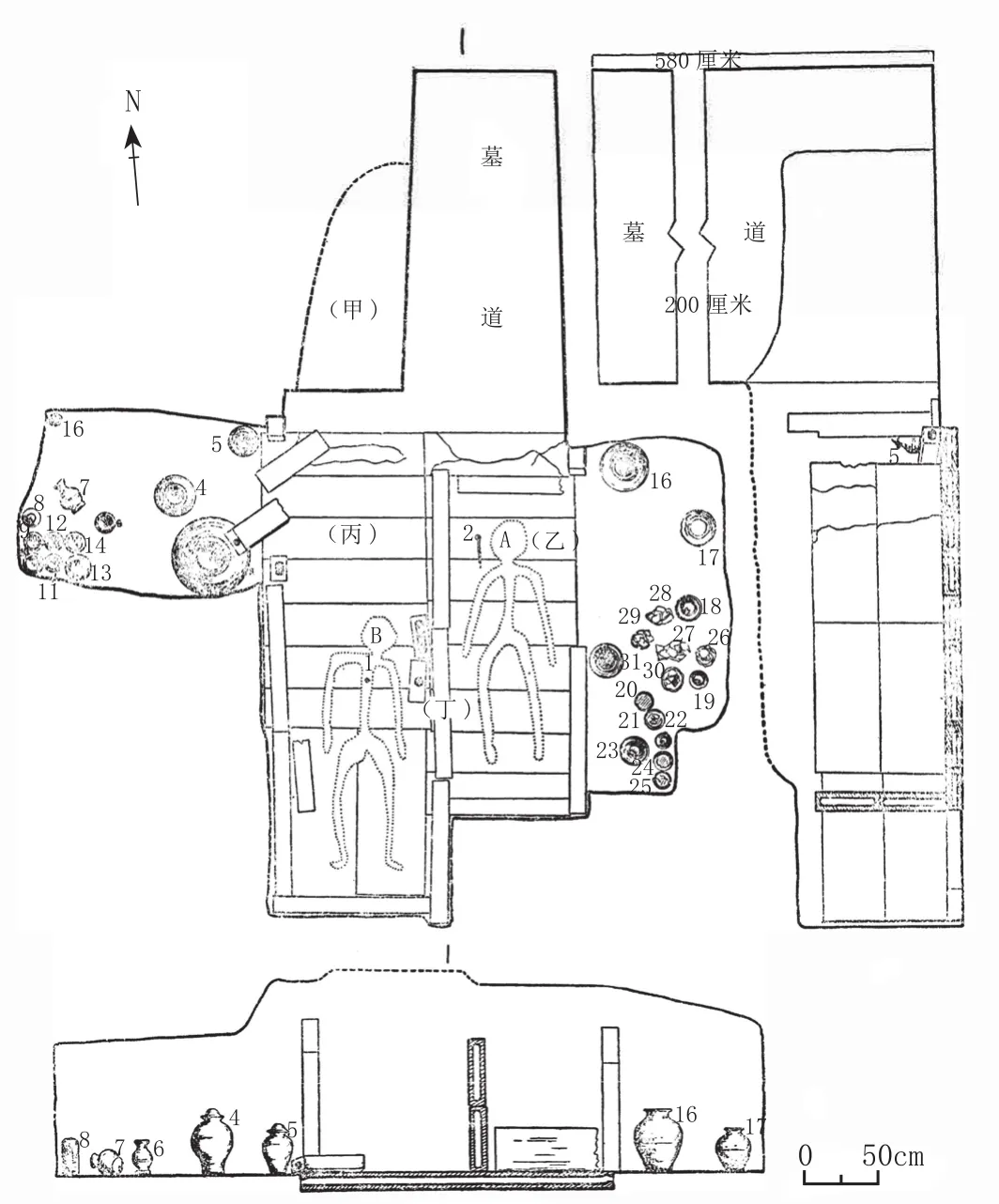

至西汉晚期,竖穴土圹墓仅有零星存在。此时期洞室墓开始较为普遍地采用砖制墓室。直线式竖穴墓道洞室墓中,墓道宽于墓室的A型使用比例进一步降低;砖室的应用范围进一步扩大,Bb型数量大大增加,所占比例增加至32%以上;Bc型在原有基础上,墓室顶部由平顶转为使用空心砖对搭,形成人字坡形尖顶结构[15](图六)。同时B型斜坡墓道砖室墓更加流行,受到砖室墓流行的影响,采用传统土洞形制的Ba型竖穴墓道直线式洞室墓和A型斜坡墓道洞室墓所占比例继续下降(表六)。而且随着砖室在中小型墓葬中的大规模应用,本地区规模较大的墓葬也开始以砖代替木椁构筑墓室,如南郊三爻M22是一座形制非常规整的长斜坡墓道砖室墓,墓葬整体呈“十”字形,有一主室及两个耳室,条砖纵连起券。虽然该墓葬时代晚到新莽时期,但是可以为我们提供砖室墓发展的参考,规整的十字形布局已经可以看出东汉流行的多室砖墓的雏形[16](图七)。

表五 西汉中期墓葬形制统计

通过以上对资料的梳理和统计,我们可以看到长安—咸阳地区的中小型墓葬自战国中期以来经历了一个漫长的发展过程,在此期间本地区的墓葬形制情况发生过多次较大的改变。战国中晚期之间是第一次节点,竖穴墓道洞室墓在关中地区出现并迅速发展普及,受此影响,竖穴土圹墓的占比急剧下降;西汉中期至晚期是第二次节点,砖室墓在本地区兴起,使得各型土洞墓使用比例明显下降。除了各种墓葬形制之间使用比例的变化情况之外,每种形制也有着各自的发展轨迹,简要总结如下:

①竖穴土圹墓早期多见口底同大的B型或口小底大的C型,至晚期口大底小的A型使用比例增加;早期墓圹的长宽比较大,多呈狭长形,而晚期墓圹长宽比缩小,墓圹开口偏向于方形。

②竖穴墓道直线式洞室墓早期为墓道远宽于墓室的A型,随着时代演进,墓道与墓室宽度的比值逐渐缩小,墓道逐渐缩窄,晚期多见墓道与墓室等宽或窄于墓室的B型。

③斜坡墓道洞室墓早期多为无甬道、天井等设施的Aa型、Ba型,墓室较窄,墓室内未对空间作进一步的划分;晚期带甬道、天井的Ab型、Bb型使用比例增加,墓室内部空间逐渐增大,墓室宽度增加,使得墓室长宽比缩小,部分墓葬内已出现了前后空间的划分。

图五 竖穴墓道双室空心砖墓(省第二针织厂M3)

图六 竖穴人字坡顶空心砖墓(咸阳M36)

表六 西汉晚期墓葬形制统计

三、长安—咸阳与其它地区墓葬形制比较

长安—咸阳作为秦汉时期帝国的核心之所在,在高度中央集权的体制下成为政治、经济和文化交流的中心,有着强大的辐射作用,对关中地区乃至全国都产生了较为深远的影响。在此过程中,以咸阳/长安地区典型文化面貌为代表的“秦文化”“汉文化”与各地原有的文化产生碰撞融合,使得在长安—咸阳地区之外,各地的墓葬形制发展轨迹均体现着各自的地域特色[17]。

1.长安—咸阳与关中东西部之对比

关中西部在秦人的经略下达数百年之久,无论是墓葬形制还是随葬器物组合方面的变化均整体呈现出较为“保守”的姿态。春秋至战国早期,关中西部普遍流行A型竖穴土圹墓,仅在春秋战国之交的韦家庄墓地中有极少数的平行式洞室墓[18]。战国中期,在八旗屯西沟道[19]和高庄墓地[20]中出现了直线式A型和平行式竖穴墓道洞室墓,而店子[21]、八旗屯[22]、西北林学院[23]等墓地中,洞室墓要到战国晚期至秦才出现,且本地区战国中、晚期至秦的大部分直线式竖穴墓道洞室墓为偏向于早期形态的A型,未见有明显的由A型向B型转变的趋势。此外在西北林学院墓地中还发现有另一种意义上的“垂直式”竖穴墓道洞室墓,与半坡墓地同类型墓葬不同的是墓室开于墓道短端。至西汉早中期,本地区的墓葬形制仍以A型直线式竖穴墓道洞室墓为主,有少量的A型斜坡墓道洞室墓。关中西部出现砖室墓的时间较晚,直至西汉晚期宣、元至新莽时期,真正意义上采用券顶构筑的B型斜坡墓道洞室墓如邰城SJM65等[24]才开始有少量使用,同时Ba型竖穴墓道洞室墓仍然占有相当的比例,明显区别于长安地区。

关中东部为秦魏的战争前线,经历了多次权属更迭,但是墓葬材料并没有能根据历次国别归属而有所区分,因此笼统以“关中东部”对本地区墓葬形制进行考察。该地区在战国中期以口小底大的C型竖穴土圹墓为主,但已出现数量较多的平行式竖穴墓道洞室墓。战国晚期时,竖穴土圹墓转为口大底小的A型为主,平行式竖穴墓道洞室墓基本成为主流形制;直线式竖穴洞室墓在部分墓地出现,数量较少,且以墓道宽于墓室的A型多见。战国末期至秦末汉初,直线式竖穴墓道洞室墓为最主要的墓葬形制,出现了较多墓道与墓室等宽或窄于墓室的Ba型。平行式竖穴墓道洞室墓虽仍有相当数量,但相较于上一时期其使用比例大幅减少。此外在新丰墓地发现22座垂直式竖穴墓道洞室墓,为该形制在关中地区除半坡墓地外的另一处集中分布地[25];卫峪墓地出现了4座Aa型斜坡墓道洞室墓,形制较为简单,以木板或石砌封门[26]。西汉早期直线式竖穴墓道洞室墓使用比例进一步上升,平行式竖穴墓道洞室墓持续减少,未见斜坡墓道洞室墓。关中东部的西汉中期和晚期资料数量较少,从目前已有的资料来看,西汉中期的墓葬以Ba型直线式竖穴墓道洞室墓和Aa型、Ba型、Bb型斜坡墓道洞室墓为主,竖穴土圹墓极少,平行式竖穴墓道洞室墓基本消失不见;西汉晚期可见的墓葬形制有Ba型直线式竖穴墓道洞室墓和Aa型、Ba型、Bb型斜坡墓道洞室墓,但本地区最早应用砖室的为Ba型斜坡墓道洞室墓[27],目前尚未发现有Bb型竖穴砖室墓[28]。总体来说,关中东部地区战国时期的墓葬形制比例变化幅度较大,但由于西汉中晚期资料数量较少,进入汉代之后本地区墓葬形制发展的规律性还难以较明显体现出来。

图七 斜坡墓道砖室墓(南郊三爻M22)

通过上文墓葬资料的梳理,结合第二节对长安—咸阳地区墓葬形制的统计分析,可以对关中地区的墓葬形制使用情况有一个大致的了解。从较长的发展时段来看,各地的直线式竖穴墓道洞室墓均有表现为从A型向墓道缩窄、墓室渐宽的B型演化的趋势。而平行式竖穴墓道洞室墓虽然最早出现于关中西部,但战国中晚期时关中中部和东部的使用比例反而略高于西部。在竖穴墓道洞室墓的三种类型中,垂直式数量最少,仅见于半坡和新丰、西北林学院等极少数墓地,且墓葬时代集中于战国晚期至秦,之后即消失不见。而各地西汉时期砖室墓的普及和应用也呈现出不同的态势,其背后应当有着较为复杂的因素。

2.长安—咸阳与豫西陕县、雒阳地区对比

陕县、雒阳二县分属魏和周,两地战国晚期先后纳入秦的统治范围。陕县地区战国中期墓葬均为口大底小的A型竖穴土圹墓,随后在战国晚期至秦代的墓葬中,出现了大量平行式或A型直线式竖穴墓道洞室墓[29],其中平行式竖穴墓道洞室墓即占总数的56%。西汉早期竖穴土圹墓的数量相对减少,仅有30%左右;竖穴墓道洞室墓中基本不见平行式,直线式的比例进一步上升,其中A型直线式洞室墓数量占绝对优势,部分墓地出现Ba型直线式洞室墓。西汉中期竖穴土圹墓使用比例进一步减少,竖穴墓道直线式洞室墓出现墓道缩窄、向B型过渡的趋势,出现了少量使用砖室的Bb型和Bc型直线式洞室墓。本地区西汉晚期的墓葬材料较少,B型直线式竖穴墓道洞室墓占据主流,其中Ba型和Bb型并存。个别竖穴洞室墓在墓道的两端各开辟一间墓室,形成另一种形式的同穴双室墓[30](图八)。陕县地区墓葬在战国晚期之前从形制和葬制等方面更多体现的是晋文化因素,在秦魏战争及秦攻取陕之后,关中迁来大批秦人定居于此,因此战国晚期该地区的墓葬形制中逐渐显现出秦文化因素。

图八 竖穴墓道双室墓(陕县M3115)

图九 “两次造”双室空心砖墓(烧沟M31)

雒阳地区战国中期晚段至战国晚期以A型竖穴土圹墓为主,墓壁略有收分。洞室墓的数量仅占30%左右,且其中60%以上为直线式竖穴墓道洞室墓,少量为平行式或垂直式;直线式洞室墓中又以墓道宽于墓室的A型为主。战国晚期至秦末汉初使用直线式竖穴墓道洞室墓的比例有所上升,略高于竖穴土圹墓,其形制趋向于墓道缩窄的B型。西汉时期该地区有着特色鲜明的墓葬形制发展序列,西汉早期采用Ba型直线式竖穴墓道洞室墓的比例即接近50%,亦有少量Bc型采用空心砖的直线式竖穴墓道洞室墓存在,无龛或耳室。西汉中期采用直线式竖穴墓道洞室墓的数量更多,以Ba型和Bc型为主;Bc型墓多为平顶,多有一或两个耳室。此外在新安铁门镇墓地中出现了使用条砖的墓葬,其中4座为条砖砌筑拱券顶的Bb型[31]。这一时期还有几种较为特殊的具有过渡色彩的形制,如邙山墓地[32]出现了一侧土洞另一侧为砖墓室的复合双室墓,以及两室均为砖砌的空心砖双室墓;烧沟墓地第二期出现了双棺室的合葬墓,而且有所谓“两次造”的合葬形式[33](图九)。西汉晚期至新莽时期,竖穴墓道洞室墓仍然是墓葬形式的主流,其中使用砖券顶的Bb型和使用空心砖的Bc型比例进一步增加,Bb型在砖券顶的基础上发展出圆弧形墓顶[34];Bc型墓除了平顶之外,出现了砖斜搭成梯形顶的形制。整体情况为Bb型较多,Bc型较少,大部分墓葬带有侧室,合葬习俗流行。总体上来说,雒阳地区由于自身文化传统强烈,其墓葬发展情况也具有鲜明的地域特色,诸如空心砖墓盛行、双室墓较多、墓葬耳室发达等特点都与关中地区不甚相同。值得一提的是斜坡墓道洞室墓在雒阳地区出现得很晚,有学者考证认为直至东汉中期之后才得以流行[35]。

综合以上分析,除了关中地区内部的差异,关中与豫西之间也存在着墓葬形制的差异。豫西两处典型区域洞室墓出现的时间基本与秦人对该地区实行有效统治的时间节点相吻合,雒阳地区由于自身的文化传统较为稳固,受秦文化影响的程度较陕县地区略轻,还保留着较多本地文化因素[36]。但是无论是关中还是豫西,在进入西汉以后,洞室墓都占据了该地区墓葬形制的主流地位。

四、墓葬形制变化背后的思想观念因素

1.墓葬形制统一与社会治理体系

豫西两地的竖穴墓道洞室墓出现时间基本与秦人扩张的步伐相符,战国晚期至秦统一时期的洞室墓多属于秦人或与秦人有着密切关系的人群,可见两地洞室墓的出现与秦人的军事扩张有很大关系。然而秦帝国的持续时间过于短暂,虽然在更为广阔的范围内出现了具有关中特色的墓葬形制乃至葬式和随葬品,但此类文化因素的影响效果十分有限,雒阳地区战国晚期至秦末汉初墓葬中依然保留着明显的本地文化特色,并未完全转变为以关中地区,尤其是关中中部咸阳地区为代表的秦文化墓葬形制特点。

西汉初年各地的墓葬形制基本上延续着秦代以来的发展趋势,并没有很明显的随着朝代更迭而发生的突变。汉武帝时重新在全国范围内全面实行了中央集权郡县制,标志着这种社会制度的最终确立。也正是以武帝时期为界,西汉早期后段之后,尤其是中期之后,汉墓逐渐开始形成自身鲜明的文化风格,新的墓葬形制出现并迅速占据了主要地位。西汉中期虽然关中东西部的墓葬形制仍然存在差异,但是差距已经大大缩小,开始向着统一的面貌靠近;各地的秦文化因素基本上已经消退,多元文化因素经西汉早期的整合,在西汉中期开始初步具备明显的、统一的汉代葬制特点。以长安为中心,竖穴墓道洞室墓的葬制在全国范围内都得到了快速普及,尤以最具代表性的Ba型、Bb型竖穴墓道洞室墓得到了广泛应用,影响范围非常之广,分布区域不断向外扩散,最远甚至可到达交趾[37]和辽南[38]等地区。各地以墓葬形制为代表的墓葬文化因素表现出在本地文化传统的基础上进一步趋近的态势,与战国时期各地墓葬明显的地方特色形成了鲜明的对比[39],反映了在新的社会制度的基础上,汉帝国全国范围内的紧密联系和深层次文化交流与融合。

2.合葬墓与家庭观念

在战国早中期之前,竖穴土圹墓一直是应用最为广泛的墓葬形制。这类墓葬结构简单,墓葬中以单人葬为主,合葬多以“同茔异穴”或“同穴双棺”的形式来体现;埋葬于同一墓地的死者采用“聚族而葬”的方式以宗族为单位,形成大规模的族墓地。从战国中晚期开始,得益于土洞墓建筑技术的引入,在竖穴墓道洞室墓的基础上,长安—咸阳地区首次出现了“双室墓”,两座墓室共用一座竖穴墓道,墓室之间仅隔一道土墙,同穴异室的合葬关系在象征意义上显然要比“同茔异穴”更为紧密,反映出以小规模家庭为主体的家庭合葬开始出现。这种现象与战国中晚期宗族墓地向家族墓地形式的转变有密切的联系,而后者又是在秦统一的进程中,郡县制的推行打破了建立在宗族血缘关系基础上的基层政治体,原有血缘社会体系崩溃和新的地缘社会体系产生的一个缩影。“而令民父子兄弟同室内息者为禁,而集小(都)乡邑聚为县”[40],“民有二男以上不分异者,倍其赋”[41],以法令的形式将大的宗族拆分为小的家庭。然而此类墓葬仅为个例,并没有作为普遍的形式得到大规模使用,各地仍然以单人单室墓葬为主。即使是雒阳地区众多“二次造”墓葬的特殊形制,也依然是在原有单人墓葬之上进行的改建,表明在墓葬最初进行建设时并未考虑到需要进行二次入葬、多人合葬的需求,导致原有墓葬并不适合进行多人合葬,只能通过改建来完成。

图一〇 西汉晚期并列双室券顶砖室墓(百花村M6)

西汉中晚期开始,墓葬形制发生了较为明显的变化,同穴异室合葬在中小型墓葬中较多出现。这种现象一方面是因为竖穴墓道洞室墓,尤其是使用条砖、空心砖的Bb型和Bc型竖穴墓道洞室墓等新技术因素的传播满足了相关需求。真正意义上得到较广泛使用的合葬洞室墓直至西汉中期砖室在墓葬中广泛应用才开始出现,最初在采用空心砖的Bc型竖穴墓道洞室墓中以一排砖纵置来分隔出两间墓室,然而空心砖的固有特点导致其无法应用于更大跨度墓葬之中。随后砖拱券技术的应用解决了墓室结构的问题,由此产生的多室砖墓才真正实现了诸如西安北郊百花村M6这样的“同穴双室合葬”[42](图一〇),并深刻影响了东汉魏晋乃至后世的墓葬形制。但另一方面,包括墓葬形态在内的葬俗葬制的变化除了受到技术因素的影响之外,作为人群文化特征的重要组成部分,其应当表明更深层次的丧葬理念发生了改变,在从竖穴土圹的“椁墓”逐渐向砖石砌筑的“室墓”发生转变的过程中,墓葬的空间以及埋葬的形式都出现了较大改变[43]。结合上文在统计墓葬形制演变过程中所体现的现象或许可以推测,家庭意识的增强,家庭成员之间等级联系的进一步紧密,是西汉中晚期合葬墓和多室墓数量增多的重要因素之一。东汉继承了这一多室墓的传统,且墓室的功能布局进一步细化,以多室墓的形态、合葬的模式来体现家族的血缘关系,表明西汉确立的家庭意识和“忠孝观”得到了进一步深化。

五、结语

虽然墓葬形制只是诸多墓葬特征因素的一个方面,但以墓葬形制为代表的墓葬制度,背后代表了一个人群的丧葬理念,进而反映着观念层面的深层次因素。在战国中晚期以来秦人扩张的背景下,洞室墓的广泛使用,以及在此基础上西汉时期洞室墓成为整个汉代墓葬主流形制的现象,与秦汉之际统一国家的建立,中央集权郡县制社会治理体系下帝国各区域之间紧密的联系息息相关。而“同穴异室”合葬的情况开始较多出现,又与血缘关系社会解体、家庭意识增强和“君君、臣臣、父父、子子”[44]的“忠”“孝”价值观深入人心有着密不可分的联系。诚然,本文的研究仅讨论了较大范围区域内整体墓葬形制使用情况的变化,而不同的墓地内由于人群构成的不同,其墓葬形制的使用情况也存在一定的差异,需要结合葬式、葬具、头向、随葬器物等多种因素进行全方位的考量,有待于诸位学者进一步地深入研究讨论。

附记:本文为笔者与恩师段清波先生共同完成,感念师恩,谨以纪念。

[1]段清波.考古学上汉文明论纲[C]//考古学集刊(第21集).北京:社会科学文献出版社,2018:189-217.

[2]a.陈平.试论关中秦墓青铜容器的分期问题(上)[J].考古与文物,1984(3):58-74.b.梁云.从秦文化的转型看考古学文化的突变现象[J].华夏考古,2007(3):103-113.

[3]咸阳原墓区包括黄家沟、任家咀、塔儿坡、西耳村、尹王村、关中监狱、花杨、第二针织厂、二〇二所、马泉镇、织布厂、民生工程等墓地。由于发表简报和报告数量较多,此处不一一列举,以下注释同。

[4]龙首原墓区包括明珠花园、方新村、交通学校、电信大楼、郑王村、尤家庄、张家堡、北康村、大白杨、永济电机厂、青门、未央印象城等墓地。

[5]白鹿原墓区包括半坡、国棉五厂、绕城高速、灞桥区政府等墓地。

[6]杜城墓区包括光华胶鞋厂、邮电学院南校区、潘家庄世家星城、山门口、长延堡、石油学院、三爻等墓地。除上述四处墓区之外,秦咸阳城以东,泾河和渭河之间的台地上亦已发掘清理了数量众多的秦墓,但资料尚未发表,暂无法开展统计研究。

[7]截止本文收稿时,共收录已发表长安—咸阳地区秦汉墓资料近三千座,但其中有多达七百余座墓葬由于各种原因,或是墓葬形制残缺不全,或是未在发表的资料中给出对墓葬的年代判定,无法对这些墓葬展开统计研究,故下文的统计对象均已除去这批墓葬,不再另行说明。

[8]在杨官寨遗址、刘家墓地、碾子坡墓地以及沣西张家坡、大原村、陇县韦家庄等墓地的墓葬中均发现有偏洞室墓(即本文所述“平行式竖穴墓道洞室墓”),而高陵益尔公司墓地中有两座战国早期的直线式竖穴墓道洞室墓的个例。

[9]西安市文物保护考古所.西安南郊秦墓[M].西安:陕西人民出版社,2004:183.

[10]陕西省考古研究所.西安北郊秦墓[M].西安:三秦出版社,2006:40.

[11]咸阳原墓区发掘发表的西汉墓葬数量较少且分散,统计分析结果不具有代表性,故本节西汉时期的墓葬形制讨论不再对咸阳原墓区的墓葬进行单独统计分析,仅对个别具有代表性的墓葬作简述。

[12]西安市文物保护考古所.西安龙首原汉墓[M].西安:西北大学出版社,1999:51.

[13]a.林泊.临潼骊山北麓发现秦人砖椁墓[J].文博,1991(12):42-43.b.刘占成.秦俑博物馆西侧发现小型砖棺墓[J].文博,1987(3):96.c.林泊.临潼发现秦人砖室墓群[N].中国文物报,1990-05-10.d.孟西安.临潼发现战国砖室墓葬[N].人民日报,1988-06-04.e.武丽娜,蒋文孝,邵文斌.西安临潼清泉秦墓清理简报[J].文物世界,2011(6):8-10。

[14]a.解峰,陈秋歌.陕西第二针织厂汉墓清理简报[J].文博,1999(3):31-48.b.咸阳市文物考古研究所.咸阳马泉镇西汉空心砖墓清理报告[J].文博,2000(6):10-20.c.咸阳市文管会,咸阳市博物馆.咸阳市空心砖汉墓清理简报[J].考古,1982(3):225-235.

[15]同[14]b.

[16]陕西省考古研究所.西安南郊三爻村汉唐墓葬清理发掘简报[J].考古与文物,2001(3):3-26.

[17]本文所采用的秦汉内史、三辅及陕县、雒阳等地区的地理概念参考后晓荣、周振鹤二位先生的论著。a.后晓荣.秦代政区地理[M].北京:社会科学文献出版社,2009:123.b.周振鹤.西汉政区地理[M].北京:商务印书馆,2017:11.

[18]宝鸡市考古队,陇县博物馆.陕西陇县韦家庄秦墓发掘简报[J].考古与文物,2001(4):9-19.

[19]陕西省雍城考古队尚志儒,赵丛苍.陕西凤翔八旗屯西沟道秦墓发掘简报[J].文博,1986(3):1-31.

[20]雍城考古队吴镇烽,尚志儒.陕西凤翔高庄秦墓地发掘简报[J].考古与文物,1981(1):12-38.

[21]陕西省考古研究所.陇县店子秦墓[M].西安:三秦出版社,1998.

[22]雍城考古队吴镇烽,尚志儒.陕西凤翔八旗屯秦国墓葬发掘简报[C]//文物资料丛刊(三).北京:文物出版社,1980,67-85.

[23]咸阳市文管会.西北林学院古墓清理简报[J].考古与文物,1992(3):21-35.

[24]杨凌区文物管理所,陕西省考古研究院.邰城汉墓[M].上海:上海古籍出版社,2018:68.

[25]a.陕西省考古研究院.临潼新丰——战国秦汉墓葬考古发掘报告[M].北京:科学出版社,2017.b.冯锴.临潼李东汉墓研究[D].西安:西北大学,2017.

[26]王超翔.华阴卫峪秦墓研究[D].西安:西北大学,2017.

[27]秦始皇兵马俑博物馆,陕西省考古研究所.华县东阳[M].北京:科学出版社,2006.

[28]华县梓里M17、M18、M19三座砖室墓的墓道破坏严重,其中M19疑似为竖穴墓道,其它两座无法确定。

[29]中国社会科学院考古研究所.陕县东周秦汉墓[M].北京:科学出版社,1994:157-158.

[30]同[29]:160.

[31]河南省文化局文物工作队.河南新安铁门镇西汉墓葬发掘报告[J].考古学报,1959(2):57-73.

[32]洛阳市第二文物工作队.洛阳邙山战国西汉墓发掘报告[J].中原文物,1999(1):4-26.

[33]所谓“两次造”即为竖穴墓道双室墓,有左右双棺室,一长一短,是一棺室下葬一段时间后墓室又进行了改建,以容纳另一棺室。洛阳区考古发掘队.洛阳烧沟汉墓[M].北京:科学出版社,1959:11-15.

[34]黄晓芬.汉墓的考古学研究[M].长沙:岳麓书社,2003:102.

[35]张翔宇.河南中小型汉墓分析[D].郑州:郑州大学,2002:42.

[36]刘建安.洛阳地区秦墓探析[J].华夏考古,2010(1):86-94.

[37]韦伟燕.越南境内汉墓的考古学研究[D].长春:吉林大学,2017:47-49.

[38]唐子尧.辽南地区汉代砖室墓探析[D].大连:辽宁师范大学,2017:2-4.

[39]同[34]:279.

[40]司马迁.史记:周本纪[M].北京:中华书局,1982:164.

[41]司马迁.史记:商君列传[M].北京:中华书局,1982:2230.

[42]西安市文物保护考古研究院.西安北郊百花村汉代石椁墓(M6)发掘简报[J].文博,2013(5):3-14.

[43]宋蓉.南阳地区汉代墓葬研究——兼论南阳地区汉文化的形成[J].考古学报,2015(2):157-186.

[44]阮元.十三经注疏:论语注疏(第12卷)[M].北京:中华书局,2009:5438.