酒店如何在制度环境变迁中构建动态能力

2021-03-02李浩铭曾国军张家旭杨学儒刘博

李浩铭 曾国军 张家旭 杨学儒 刘博

[摘 要]现有研究多聚焦于动态能力对产品架构和组织操作常规的影响,对制度环境变迁如何影响酒店动态能力形成的内在机理以及管理者推动动态能力建构的过程机制缺乏系统讨论。该文以东莞著名五星级酒店美思威尔顿为案例研究对象,构建制度环境变迁推动酒店动态能力的关系模型,剖析了酒店动态能力构建的内在逻辑和演变机理。文章从外部正式制度环境、外部非正式制度环境、内部正式制度环境和内部非正式制度环境4个方面诠释了动态能力构建过程。研究发现:(1)制度环境变迁下的酒店业应根据不同的制度环境,结合自身发展特点,进行战略澄清与拆解从而各个击破,构建适应性战略模式;(2)在酒店动态能力的构建过程中,企业家精神与创新意识是有序不紊经营的根本动力;(3)面对制度环境逆境,酒店业不仅需要重构自身内外部资源,还应重视各方利益相关者诉求,解决社會问题,共同抵御冲击,推动企业持续成长。这无疑对处于制度环境变迁中的中国酒店企业成长和发展提供了新的洞见。

[关键词]制度环境变迁;动态能力;中国情境;战略管理

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)02-0104-13

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.02.013

引言

中国酒店业在经济体制转轨期受制度结构与产业政策变迁影响很大[1],特别是制度环境变迁甚至威胁组织存续。一方面,国家近些年相继颁布的“八项规定”“六项禁令”等政策,影响了酒店固有客户结构,加快原有客户流失,加剧经营困境;另一方面,媒体的负面报道使行业不道德、不规范性等非正式制度被放大,影响酒店合法性,降低社会认同。无疑,制度环境变迁改变了酒店业原有的生存环境。为此,组织亟须重新协调与客观环境的匹配性,动态调整以适应制度环境逆境[2]。

值得注意的是,企业处于制度环境之中,其行为必然受到制度环境的塑造与影响[3]。然而,企业嵌入的制度框架不同,致使其战略选择不同,进而促使竞争优势源泉不同,最终导致绩效差异。制度环境会有意或无意地影响企业与个人的行为,其中,也包括治理结构在内的企业内部制度环境[4]。如若不能及时有效克服内部制度变迁带来的风险,酒店同样难以长远发展。因而,内外部制度环境变迁作为影响酒店业持续发展的重要因素,不容忽视。当传统酒店因制度环境变迁被带入一个全新环境时,需要自身重新平衡制度与组织之间的博弈。换言之,酒店应根据制度变迁的不同情境,综合权衡潜在风险,重新定位战略,摆脱困境。然而,在突破原有组织惯性和脱离传统模式时,可能会因颠覆原有组织结构、核心能力和资源而面临变异的风险[5]。因此,酒店如何能在制度环境变迁中得以生存和发展成为学界和业界共同关注的话题,尤其是针对不同的制度环境变迁情境如何实现逆转更是亟待解决的核心问题。

动态能力理论为酒店如何应对制度环境变迁提供了有益的理论借鉴。首先,动态能力具有涌现性、自我组织性和相对持久性特征,是系统保持动态平衡不可忽视的过程[6]。换言之,动态能力可以有效解决酒店遭遇的难题,进而更好地理解企业如何通过资源存量的进化升级,获得和保持竞争优势[7]。其次,企业在面对复杂动态环境时应当以动态能力为核心战略,并根据环境和组织条件适时和适度地推行战略变革动态匹配环境[8]。当能力嵌入组织过程时[9],企业可以通过选择、操作和创造等措施形成新的规则体系,从而塑造出符合自身需求的制度环境[10],应对冲击。

随着旅游行业的快速发展,越来越多中国酒店企业跻身于世界酒店管理集团前列,酒店业正转向一个全新的市场环境,缺乏成熟、可借鉴的模式。因此,基于上述研究缺口,本文选定东莞美思威尔顿酒店为研究对象,探讨制度环境变迁情境下酒店如何构建动态能力的演化过程和作用机制,旨在为中国酒店业创新转变和高质量发展提供新的洞见。

1 文献综述与理论分析框架

1.1 制度环境变迁

制度是人们间互动的约束条件,同时也是企业在生产和交换等经营活动中必须遵守的“游戏规则”[11],主要由正式规则、非正式规则和它们的实施方式构成[11]。而制度环境变迁则是对构成制度框架的规则、准则和实施机制的结合所做的边际调整[12],是新旧制度之间的转换、替代的过程[13]。在此过程中,制度与组织之间连续不断的相互作用是制度变迁的关键,促使主体不断根据环境的变化进行学习,并对原有游戏规则实施改变[12]。现有研究将制度变迁分为外生变迁和内生变迁[14]。前者主张导致制度变化的关键性因素外在于制度,后者认为其由制度内在地决定[14]。具体而言,外生变迁导致制度失衡,催生对新制度的需求,主要形式是政府命令或法律实施[15];内生变迁意味着由制度诱导的行为与过程影响制度自身的稳定性,制度的内在特征可能诱发自身变革[14]。制度本身随着时间的推移而不断变化[16],企业身处制度情景中,需根据制度变化实时调整战略方向,尤其需契合酒店业高质量发展的现实需求[17]。可见,制度及其变迁与旅游业生存发展息息相关。以往研究多探讨制度对酒店、旅行社与景区业发展的影响[1],尽管已有研究表明,正式制度影响酒店自身业绩和跨地区整合战略的合法性[18-19];也有研究指出非正式制度影响酒店交易成本[20]。但上述研究多从单一视角关注制度本身,缺乏多维度动态情境视角探讨酒店企业的经营行为和组织反应,更甚少针对企业嵌入的不同制度环境变迁进行系统讨论。值得注意的是,当前中国酒店企业多在外部制度冲击和内部制度失灵的双重夹击下举步维艰,丧失竞争能力。因此,本文认为,有必要从制度环境变迁情境中深入讨论本土酒店经营发展状况,并针对外部正式制度、内部正式制度、外部非正式制度、内部非正式制度4种不同的现实情境揭示其影响机制和解决路径,从而助推酒店高质量发展。

1.2 动态能力

动态能力理论作为酒店战略管理领域的重要研究内容之一[21],是指企业通过环境扫描发现机会,并据此对内外部资源不断进行整合和重构,从而形成持久、快速适应环境变化的能力[22]。以往研究多强调异质性资源和核心能力是企业成长的基础[23],也有研究揭示出酒店变革成本、财务困难、缺乏资源、员工阻挠等是阻碍酒店发展的主要因素[24]。但是,这些研究存在两个缺口:第一,现有研究主要以产品架构和操作常规两种视角来分析动态能力对竞争优势的影响[25],虽然关注到了动态能力的作用机制,但对其构建机制讨论还相对不足,尤其缺乏从管理者视角探究动态能力形成的内在微观机理和建构过程机制[26]。事实上,高层管理者的认知结构、价值观和洞察力对管理决策产生作用,从而影响企业的竞争行为[27]。尽管李晓燕和毛基业以制造业企业为例,提出了感知能力维度、决策能力维度和改变资源基础能力维度[28],但酒店业有别于其他行业,一方面,生产者或者服务者需要直接与消费者接触,以提高顾客价值为核心进行不断的服务创新,获取核心竞争优势[29];另一方面,酒店业与社区的联系紧密,需要协调多方面的利益相关者,包括政府、社区、股东、非营利组织、员工等,形成了复杂的利益相关者关系[29],在此条件下,酒店通过整合异质性资源来实现竞争优势的难度更大,环境动态把控和不确定性的决策更具挑战性,因此,有必要从管理者视角深层次探究酒店业自身动态能力构建机制。第二,以往研究都是基于动态能力概念进行假定,即认为动态能力是企业在资源不断整合和重构的过程中形成的一种持久的、能够快速适应环境变化的能力[28,30],忽视了情境对动态能力的限制。事实上,敌对制度环境下的酒店战略决策和动态能力的构建对企业生存的有着重要影响,需进一步探讨其作用机制。

1.3 分析框架

制度环境作为影响酒店存续的关键因素[31],影响其行动与发展[32]。一方面,制度环境变迁具有超前性,在企业不具备相应的主体能力时,制度本身由松变紧,限制原有的经营行为[33];另一方面,大部分酒店尚未具备全面剖析制度环境变迁具体情境的能力,导致变革速度过快或幅度过大而面临失控风险。如若得不到解决,就会引起制度环境与企业实际生态位错位,威胁组织存续[33]。而企业动态能力是维持、提升和创造动态竞争优势的战略前提[34],为酒店克服能力刚性、抵御敌对逆境、持续改进与更新提供了保障机制,使制度环境变迁从难以识别变化发展到有效地把控演化趋势,减少不确定风险。而企业家或管理者是酒店持续成长的关键代理人,通过扫描环境识别制度环境感知来反映制度环境[35],体现警觉性和洞察力[22],并且利用决策逻辑评估当前实际情况与期望水平的差距来决定后续的行为选择[36],更重要的是,动态能力嵌套在企业的组织流程中,当企业所处环境变化时,管理者会激活隐藏在企业组织流程中的动态能力,剥离那些不适应动态复杂变化环境的冗余资源,重组企业优质内外环境资源,吸收和整合以抵御制度逆境[22]。

因此,本研究認为,在企业发展进程中,企业家或管理者对未来机会的洞察和把握,对环境因素的感知和实时决策,有利于企业构建核心能力,扭转能力缺失的劣势,抢占市场制高点[37]。但企业动态能力的形成是一个连续的过程,要想全面理解动态能力构成机制就必须考虑管理者微观变化机理,承认其适配机制在企业能力生成过程中的作用[37]。尽管李晓燕和毛基业从动态能力微观基础进行识别,提出了感知能力、决策能力和改变基础资源能力3个维度,但该研究在理论探索方面还相对薄弱[28]。在此基础上,李彬等探索了酒店业动态能力影响组织操作常规的作用机制,进一步完善了理论框架[27],但未能针对特定情境揭示出动态能力构建的前因变量和驱动因素。事实上,持续的制度环境变迁给酒店带来前所未有的挑战,对解读动态能力的感知、决策和改变基础资源有着直接的影响,是揭示动态能力与环境条件匹配的关键路径[37],既能更好地透视酒店动态能力转型特征,又贴近环境复杂性要求,所以深入挖掘制度环境变迁对动态能力生成机制的影响作用具有深远的理论意义与实践启示。鉴于此,本文提出制度环境变迁下酒店如何构建动态能力的研究框架,从感知、决策和改变基础资源维度进行分析和解构,以期更加完善动态能力维度框架[27]。具体而言,感知能力可以确认制度环境变迁带来客源结构的变化与不确定性,为酒店战略调整提供依据;决策能力可以为酒店制定政策,及时采取行动提供变革保障;改变基础资源能力可以改变酒店原有的管理模式和整合重组资源,创新企业竞争力,同时支持感知能力和决策能力的发展。动态能力的3个维度在企业发展过程中需要匹配合适运营的模式克服障碍,从而有效实现动态能力的促进作用。

2 研究设计与研究过程

2.1 研究方法

现有关于制度环境变迁下的酒店如何构建动态能力的演化过程和作用机理的相关理论较少,缺乏可借鉴依据,因此,本研究属于理论建构式探索研究。考虑到具体的研究情境与酒店实际情况,且本文研究的问题属于“怎么样”和“为什么”的问题,因此,案例研究是符合本研究目的的研究方法。其合理性在于:首先,制度环境变迁、动态能力在酒店管理学界的发展仍处于探索阶段,属于管理实践中的新现象和新问题,通过探索式单案例研究方法挖掘出新观点与新规律,可以更好地回答上述研究问题[38]。其次,制度环境变迁属于情境研究,已有文献尚未针对性地回答其内在逻辑,因此,需从不同情境深入分析,揭示现象特征和本质。案例研究在展示动态过程方面具有优势,能深入揭示变化特征和发展脉络,是探讨情境化研究较为合适的研究方法[39]。最后,本文主要围绕动态能力的驱动因素和前因进行研究,以往文献针对动态能力研究多通过案例研究形成理论创新,鉴于本文是旨在探索理论模型而不是验证理论模型,适用案例研究。其中,单案例研究能够更为深入地剖析案例,更适合提炼出可以解释复杂现象的理论,捕捉管理实践中的新规律[39],所以本研究选择单案例研究方法。

2.2 案例选择

本研究根据理论抽样选择东莞美思威尔顿酒店作为本研究案例研究对象。具体地,结合许晖等研究观点[40],案例选择理由如下:(1)行业典型性。东莞地区的酒店具有鲜明的制度印痕,不仅受到“三来一补”等正式制度和媒体宣传等非正式制度的深刻影响[41],而且酒店内生制度变迁同样困扰其发展,甚至导致个别高星级酒店被摘星。相反地,東莞美思威尔顿酒店却依旧取得良好的业绩,不仅携程网评分由2014年4.5增长到2019年的4.9,连续雄居东莞酒店业榜首,而且业绩逐年攀升,对国内酒店企业摆脱困境颇有借鉴意义,具有很高的研究价值。(2)匹配性。美思威尔顿酒店的前身东方索菲特酒店位于东莞虎门镇,于2010年由黄河集团投资创建,创立之初由法国雅高集团代为管理,然而同期国家相关制度变化,让酒店业绩一度低迷;2013年6月,酒店正式更名为虎门美思威尔顿酒店,7月挂牌五星级酒店;2014年11月徐兵先生任职酒店总经理;2015年美思威尔顿首次盈利;2018年酒店业绩突破历史新高,连续4年实现盈利。这一发展过程的演进变化和阶段差异为探索和提炼制度环境变迁中动态能力构建理论创造了条件,有利于更详实地呈现本研究问题。(3)数据可获得性。研究团队与美思威尔顿酒店一直以来保持着良好的互动关系,研究想法并得到徐兵总经理的大力支持,这不仅利于获取丰富的原始素材,也为本研究的理论信度和效度检验提供了保障。因此,美思威尔顿酒店具有代表性与启发性,是本案例研究的合适对象,切合酒店面对制度环境变迁的案例要求。

2.3 数据收集

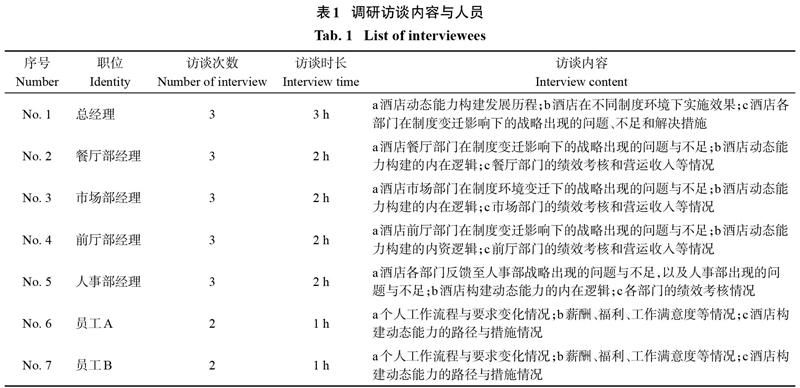

根据学者Yin的案例研究原则,研究团队从信度、内在效度、外在效度、建构效度4个质量评价标准对本研究进行控制和检验[39,42]。为保证资料收集的执行方案的可行性,研究团队成员在调研之前设计了调研方案计划书,并与酒店对接人员反复商讨,达成一致意见后,才正式展开本研究的调研工作[39]。团队于2018年开始关注美思威尔顿酒店,先后进行了3次调研,共计35天。为保证资料收集的客观性和调查结果的可靠性,团队多渠道搜集数据资料。资料收集来源包括:(1)档案资料。在调研过程中,工作人员提供了酒店组织结构图、经营模式发展图等文件和图片资料。(2)网络资料。通过携程、美团和去哪儿网进行筛选,抓取客户信息评价等数据。(3)访谈资料(表1)。这是研究最重要的素材,共分为3个阶段。第一阶段,针对主要管理团队进行开放式访谈,即不设定研究问题,具体了解酒店在制度环境变迁下动态能力建构的措施、发展过程及经营过程中遇到的痛点与难点等;第二阶段,半结构化访谈,主要针对第一阶段的疑问进行补充调研,其中,针对酒店各部门动态能力的问题则采用追问的方式进行深入挖掘;第三阶段,结构化访谈为主,新一轮的补充调研,完善调研资料,每次访问保证至少5名成员参加,2人主问,2人辅问,同时保证有3人记录访谈内容,并相互进行校对,访谈内容全程录音[39]。此外,研究团队将收集的资料书写成文交回酒店,进行修正与补漏,以保证对案例描述的正确性。

2.4 数据编码与分析

借鉴尚航标等研究编码方法[43]使研究团队对本研究有整体概念。而后要求所有成员仔细阅读制度环境和动态能力等经典文献,共同讨论文中所涉及构念的内涵、维度和测量等。为了提高理论效度,降低编码过程中的个体主观因素影响,研究团队在分析过程中严格执行获取原始资料、提取相关构念、建构范畴、形成逻辑联结、初步构建理论进行编码,并对概念、范畴以及理论分析等研究问题进行相互论证。具体而言,首先,对初始资料进行逐字逐句的阅读和分解,然后对整理的资料“贴标签”[39],通过多次比较,将其进行归类,概括初始概念,形成一阶编码;其次,基于以往文献及其相关理论指引,在一级编码的基础上挖掘各编码间的差异、联系和潜在逻辑关系进行归纳总结,得出二级编码;最后,采用“驱动因素-行动-行动结果”逻辑进行理论化整合[44],并与已有理论进行对接,提炼出核心构念,进而形成理论架构。

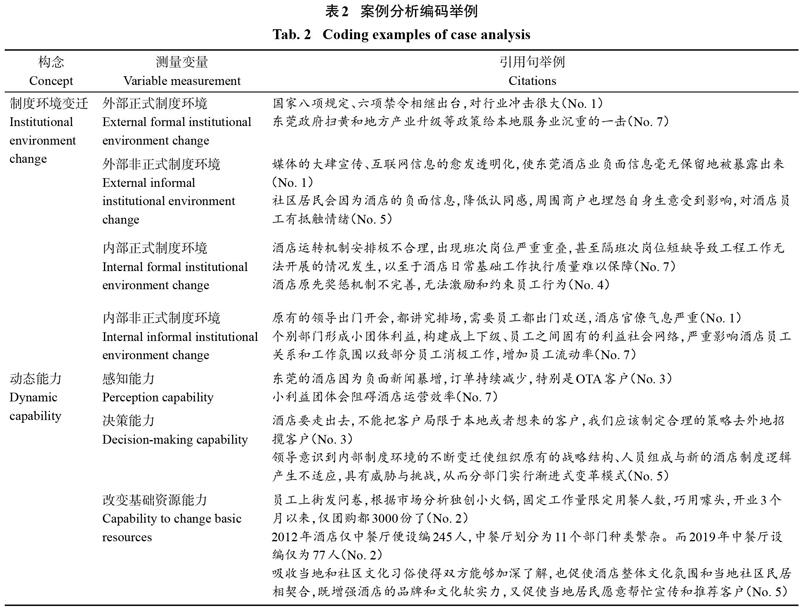

在开放式编码、选择性编码和理论编码的三阶段编码过程中[45],由团队6位成员分成3组背对背编码,其他成员根据研究编码结果表决支持或反对。若赞成,对所提观点进行完善补充;若反对,不断验证区分每个编码及基于编码形成的类属之间的边界,推进概念化的过程,进行新一轮修正,直至达成统一。最后,将统一的编码和资料结果分别交给美思威尔顿酒店领导(业界专家)和相关领域教授(学界专家)进行验证,针对不符合实际或者存有疑问的编码进行再次校验与修正,直至意见完全统一,保证数据编码的严谨度和有效性[39]。根据案例研究策略,团队成员采取“数据→关系→框架”之间的重复多次迭代,强化理论框架对现象的解释力[38],并且明确新理论框架的创新性和合理性(表2)。

3 案例分析

3.1 外部正式制度环境变迁下动态能力构建

国家或社会层面的正式法律法规以及政府行政部门是构成制度情境的主体之一。外部制度环境的剧烈变迁是东莞酒店行业结构性改变的根本影响因素。“八项规定”“六项禁令”“扫黄”等制度连续颁布使得东莞酒店快速陷入震荡局面。从社会和政治角度看,这些制度的颁布非常必要也是顺应时代的,但从经济角度来看,这些制度直接影响了行业的经营业绩。国家性质外部制度的变化是地方及企业自身内外部制度变迁的主因。外部正式制度影响下的动态能力响应包括以下3个方面。

(1)感知能力。感知能力是动态能力对组织变革作用过程的第一步[46]。感知能力来源于:①主动搜索。2013—2014年,东莞酒店业因制度上的转变促使其进入动荡的整顿和重构期。原有“世界制造工厂”称号的东莞为当地酒店业带来了强大的市场需求,但相关政策收紧导致外来务工人数降低,酒店人力成本上升,同时来往洽谈业务商务人士交流也大幅度减少。这不仅促使酒店产业链萧条,而且严重损害酒店原有经营模式,使现金流吃紧,尤其是康体娱乐和餐饮等部门收入直线下降。换言之,在国家政府和地方政府双重正式制度环境影响下,改变了酒店原本相对固定的客源结构,影响了酒店业绩。“酒店与虎门行业伙伴、协会同仁们等都明显感受到业务订单不正常,大批量的商务订单和旅行团订单被取消,因而意识到酒店外部正式制度带来的影响。”(No. 1)②经验感知。在当前酒店行业的大环境下,管理者发现自身原有产品、业务布局的战略行为难以满足当今市场的需求,需及时调整为新的战略模式,以适应外部正式制度环境。

(2)决策能力。管理者根据自身对于当前政策信息的理解和市场反应,借鉴之前的认知结构,做出相应的战略调整。同时结合原有的决策模式,对决策产出以及不同决策优劣顺序的偏好进行战略选择与布局。在问题导向上,重视会员,优化产品结构,改变营销模式。为增加企业长期利润,降低由于政府退单造成的损失,重点交叉营销会员和老客户,以更加优惠的活动刺激会员和老客户消费。在战略调整上,制定“走出去战略”。由于原有政策红利的消失,当地政府客户以及外来商务客户骤减,基于当前酒店的客源结合自身区位禀赋,酒店目光不再局限于东莞本土市场,而是放眼周边甚至国内大城市,依托“广交会”和“高交会”两个重要节事活动,销售团队成员纷纷走出去,以拓展客源。

(3)改变资源基础能力。①吸收外部资源:酒店实行多元化发展,不依赖某一个营收点,而是集中优势优化结构,针对不同类型的客人提供与其匹配的服务。会议需求大,就以客房和餐饮为辅助;客房需求大,就以会议和餐饮为辅助等。一方面,“2015年以前,酒店的主要业务是政府部门和旅行社;在2015年之后,酒店不断扩大自身会议市场,与时下众多的微商会议、化妆品直销会议、保健会议、养生会议做洽谈。”(No. 3)“针对客户结构的改变,调整客房装修,酒店将原有的大床房部分改造成标双房,以满足会议客户的住房要求。”(No. 7)另一方面,餐饮作为酒店重要营收手段之一,“餐饮部门就会实时派员工发放问卷,调研客户的需求变化,尝试创新,并以此为依据进行决策。”(No. 2)针对不同层次的客户,酒店配备不同的餐饮,提供高档自助餐、翠苑酒楼中餐、江户日本料理和59楼网红小火锅等一系列产品,进行品类创新。其一,深挖老客户资源,加强产品捆绑,推行交叉营销策略。其二,及时更新客户资料,了解最新需求,实行订制化服务。其三,酒店也会定期举办美食节扩大宣传力度,既做到回馈老客户,又用“噱头”吸引新客户,增加客源。②整合内部资源:首先,加强组织与员工学习,提升员工动态能力,以便有效应对风险。具体而言,酒店抛弃了常规由培训部门一把抓的做法,让专业的人做专业的事,形成了从管理到技能、从思维到执行力的系统培训管理流程及模式。酒店高管负责培训中层,宣贯管理理念,提高管理技能;中层负责部门员工培训,提升销售、服务等知识。以个人能力提升为抓手,嵌入高效的运营模式,以增加竞争力。其次,调整运营成本。餐饮始终是星级酒店的标配,但是高额餐饮收入背后暗藏的是餐饮经营利润普遍不高的行业痛点。餐饮最主要的成本来自高额的人工成本,高额的人工成本再溯源是餐饮的人力结构不科学。2012年,酒店仅中餐厅就设编245人,中餐厅划分为11个部门,下设的小部门更是种类繁杂。在调整人力成本后,现中餐厅仅设编77人。最后,激发员工主体性,提升员工竞争意识。酒店突破以往的固定销售班底模式,全新打造3支相互竞争的销售团队,激发员工斗志,同时酒店实行全员销售。“酒店的每一个员工,包括食堂阿姨和保洁都在销售酒店产品,到门店或前厅的客户销售业绩不归销售部所有。”(No. 2)

3.2 外部非正式制度环境变迁下动态能力构建

非正式制度是指社会共享的不成文、非政府强制执行的规则,主要包括行为规范、传统习俗以及人们普遍接受的行为准则[45-47]。其中,行业隐性的知识、关系与文化作为一种非正式制度,已经成为人们普遍接受的价值观和行为准则,是维持行业秩序的重要规范[45.48],对企业的经营行为具有较高的约束性。东莞外部非正式制度的快速变迁,既纠正了官员的不正风气,又切断了非正常的商业利益链,重塑了东莞酒店行业“人构建环境、人决定环境”的隐形不良观念。外部非正式制度影响下的动态能力响应包括以下3个方面。

(1)感知能力。①主动探索:东莞“扫黄”之后,东莞酒店行业被贴上黄色产业的标签,虽然有失偏颇,但却是长久管理不利的必然结果。媒体的大肆宣传,甚至过度放大或偏离,影响酒店经营业绩。②经验感知:由于制度的缺失,部分东莞人抓住了国家制度的漏洞,成了所谓的“地方精英”,导致酒店数量快速增长、市场竞争加剧,且东莞酒店市场曾经的隐性灰色收入来源被取缔,旱涝保收的行业环境不复存在,社区居民、周围商户的生产与生活受到影响,道德合法性降低。在这一背景下,美思威尔顿酒店强烈意识到,必须在关注经营发展的同时注重外部社会责任与形象。

(2)决策能力。当东莞酒店市场环境日趋恶劣,所有酒店都不可避免地被放到聚光灯下。其一(问题导向),美思威尔顿酒店管理层清醒地认识到酒店外部社会结构和社区居民认知的重要性,尤其亟须解决和改善周围社区居民对于酒店行为的抵触,除去旅行者,当地居民也是酒店收入重要来源之一。其二(战略调整),链接产业上下游企业,听取意见,整改方向。酒店管理者意识到外部非正式制度变迁涉及各方利益相关者,使其利益受损,且难以平衡,尤其损害客户、股东及合作伙伴等利益相关者创造价值的信心,必须重树企业品牌,打造良好的口碑。美思威尔顿酒店管理层果断决策,承担变革风险,更新基础资源能力,以适应制度变迁。

(3)改变基础资源能力。①吸收外部资源:一方面,酒店实施企业社区参与战略。具体地,酒店加大了对于当地社区居民的雇佣,提高了本地社区员工在酒店员工中的比重,不仅有利于解决居民就业问题,更易发现自身在本地社会交往秩序过程中存在的不足以及融入周边社区社会结构的障碍。因此,鼓励员工志愿活动,深入社区,通过员工链接社区与酒店,为双方互动提供了一个长期、频繁开展相互影响的共生环境[49],利于建立彼此间的信任,促进关系升级,实现价值同创,既消减群体对酒店隐性偏见,又通过互动形成认同,强化合法性。2014年之后,总经理召集酒店员工,每年定期到东莞养老院与孤儿院做慰问,送温暖。“酒店始终坚持凝心聚力帮助更多的人,承担更多的社会责任,传播正能量。”(No. 1)另一方面,重视维护各方关系。舆论的不利导向,阻碍着东莞酒店行业发展的信心。美思威尔顿酒店重视维护在线旅行社(online travel agency,OTA)、酒店同行之间以及政府的关系。在OTA方面,长期跟进记录携程点评分,并及时回复处理评论,极大程度上避免了客户恶意点评、OTA吹毛求疵,同时主动与OTA方进行沟通,及时跟进客户需求。在行业方面,酒店力求成为中国五星级酒店的标杆,酒店积极配合旅游协会,多次分享酒店经营经验,也曾两度协助饭店协会行業调研。在政府方面,正式制度的规制使得政府消费骤减,但酒店始终保持与政府之间的良好的信息互通,用部分政府招商引资的客源补充曾经的本地政府客源。②整合内部资源:对内致力于为每位客人提供兼具个性化与标准化的服务。酒店在服务品质上,发挥榜样力量,不断提高员工的服务质量和服务技能,加大对优秀员工的激励制度,设置经理级员工,员工晋升无天花板。以优秀员工的榜样力量激发员工主体能动性,同时也具有借鉴和警示作用。例如,酒店安排优秀员工与新员工或者服务主动性较弱的员工,建立师徒关系,通过师徒关系中的互动培养员工主体性[39],约束员工行为,不仅提高了员工的职业技能和道德修养,而且利于酒店服务品质的提升。

3.3 内部正式制度环境变迁下动态能力构建

企业内部制度是经营管理行为的规范要求,其设计和执行直接影响企业的业绩水平,遵循经营管理发展规律,并转化为实际经营管理中的强大执行力[4]。美思威尔顿酒店因原有内部制度逻辑混乱,阻碍酒店运营效率,长期未能实现盈利,共经历两次内部制度变迁。第一次是推倒国外知名酒店集团的欠合理制度,重建自身制度。第二次是在2014年11月之后,东莞酒店行业另一隐性固有客源断崖式下跌,但酒店仍保留原有匹配市场与客源结构、制度流程和规章条款的组织模式,阻碍发展。因此,美思威尔顿酒店及时调整了内部制度,以响应市场环境变化。主要包括以下3个方面。

(1)感知能力。其一,酒店的前身是东方索菲特酒店,原有经营管理的理念无法有效控制和管理本土酒店经营运转,导致业绩持续下降,内部制度更加无法保证企业生存。其二,组织结构冗杂,等级制度森严。“组织臃肿,人员众多,运转安排极不合理,甚至出现同班次同岗位严重重叠,隔班次岗位短缺,导致工程工作无法开展的情况发生,以至于酒店日常基础工作执行质量难以保障。”(No. 5)其三,酒店内部制度流程不通畅,沟通障碍阻碍酒店运营效率,酒店高管感知到上下级沟通困难,甚至各部门负责人汇报工作需要提前多日向总经理秘书预约,关键事项沟通不及时现象频发,工作流于形式。

(2)决策能力。第一,总经理意识到内部制度环境变迁威胁与挑战组织原有的战略结构与制度逻辑,使组织难以快速适应,立即反思和调整,突破以往形成的惰性,形成创新意识[48],因而分部门实行渐进式变革模式。第二,缩短沟通流程,加快運营效率。一方面,管理者致力于将低效的组织通过制度改造提质增效;另一方面,明确个人职责,划分职责范围,通过制度的改变潜移默化地传达到企业内部,以降低沟通阻力。

(3)改变基础资源能力。①整合内部资源。第一,实行扁平化管理,简化工作流程。具体地,美思威尔顿酒店的内部制度通过工作流程再造,重新梳理相匹配的人力结构,以战略人力资源管理理念和人力资源规划理念承接感知能力,进而实行组织内部架构转变,同时加强部门合作,简化部门流程,直接沟通,并掌握形势预判权,形成一套行之有效、各负其责、齐抓共管、协同配合的工作机制,利于提高组织运营效率。第二,考核模式转变。“酒店不再由人力资源部门考核,而是由所属部门直接考核,部门经理负责,签保障书。”(No. 5)部门负责人以专业的角度考核部门员工,按月、季、年向人事部上报人才考核情况结果,人事部门组织酒店人才盘点,以考核情况将员工按“服务型人才”或“管理型人才”分类,并将信息录入人才库。第三,重视中层。总经理重点选拔有能力、有担当的员工做企业中层后备,做好企业承上启下的工作,避免组织内部出现信息传导不畅、决策周期过长、市场掌控力差且管理模式无法适应环境快速变化等问题出现,并阶段性召集管理层人员头脑风暴,复盘市场分析和经营决策,检视内部运营流程。②吸收外部资源。原本酒店内部制度能力失灵,总经理明显发现由下属反馈的外部信息全面性差、反馈滞后,难以作为判断与决策依据,因此着重强调重构社会资本,借助外部力量完善内部正式制度的不足之处。据此,酒店结合外部第三方反馈情况以及迈点、美团、大众点评等网站意见寻找自身差距,集中整合分散的难点与痛点,并实施管理改善,效果提升显著。“美思威尔顿坚持动态对标头部酒店企业运营模式,优化岗位调整,对事不对人。”(No. 5)在资质方面,2015年,酒店主动申请加入金钥匙协会,希望借助协会和外界对自身的监督,提升服务技能,打造精致服务品质。

3.4 内部非正式制度环境变迁下动态能力构建

企业内部非正式制度是人与人、部门与部门在交往过程中逐渐形成或渗透在个人行为和思维惯式上的风俗习惯、伦理道德、宗教信仰、价值观等方面的非显性社会网络关系[4]。内部非正式制度是企业不成文的规章制度,更加近似于企业文化和企业氛围的体现,由于是不成文的、没有具体参照的规章制度,酒店员工多依赖于模仿与主观感受[4]。管理者、各部门负责人作为最佳参照对象应以身作则,重塑酒店文化与氛围。内部非正式制度影响下的动态能力响应包括以下3个方面。

(1)感知能力。2014年11月之后,总经理徐兵正式接管酒店,感受到酒店内部关系混乱,个别部门形成上下级、员工之间固有的利益网络。“个别员工会因不满部门利益分配而欺负或排挤其他员工。”(No. 5)以致部分员工消极工作,甚至导致员工离职率不断攀升。此外,酒店原有企业文化氛围过于官僚化,“原有的领导出门开会,都讲究排场,需要员工都出门欢送。”(No. 1)这样一来,既耽误工作效率,又影响工作风气,员工养成关注领导喜好,不关注服务与业绩提升的不良恶习。

(2)决策能力。首先,徐兵总经理决定重新建构酒店内部组织气氛,改善原本隐性的非正式内部环境,必须重塑酒店愿景、使命、社会形象以及企业文化。其次,禁止酒店领导摆出高人一等的姿态,避免让员工产生难以接触的认知。针对现状,酒店改变原有经营理念和办事风格,“酒店摒弃传统的官僚作风、做派,领导深入基层员工之中,积极询问生活与工作难题,经常换位思考,提供了很多思路。”(No. 5)

(3)改变基础资源能力。整合内部资源能力:酒店积极打造属于自己组织的“人格”,用企业文化培养员工认同感与归属感,尽量杜绝同事之间发生不和谐事件。具体地,①构建组织氛围,建立和谐关系。将“与人为善”“感同身受”等极具中国文化的理念,注入企业文化和核心价值观,潜移默化地影响员工行为,使其感知与学习,不仅有助于消除个体与个体、个体与团队、团队与团队之间的芥蒂,同时利于实现组织内部融合,避免人心涣散。②提高员工福利,真心实意为员工解决难题。一方面,提高员工福利待遇;另一方面,深入员工生活,了解所遇问题,并帮忙解决。用自身温度改变员工原有的思想与行为,使其更好地认同与扎根酒店。外部吸收资源能力:传承和创新社区文化是酒店可持续发展的重要方式之一,美思威尔顿酒店在重塑企业文化时注重吸收本土文化与周边社区文化,旨在通过组织人格和企业文化的参与使社区居民更好地了解企业使命、企业文化以及经营理念。“这一举措使得双方能够加深了解,也促使酒店整体文化氛围和当地社区民居相契合,既增强酒店的品牌和文化软实力,又促使当地居民帮忙宣传和推荐客户。”(No. 5)

3.5 小结

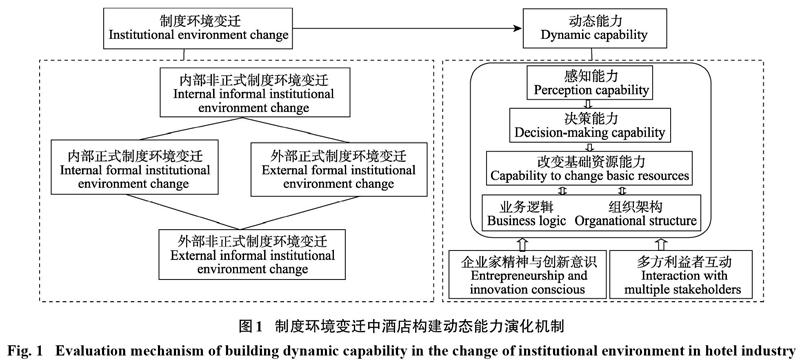

为了在制度环境变迁逆境中保持竞争优势,酒店需要突破固有枷锁,根据制度环境变化不断调整、构建或变革动态能力。具体地,结合当前不同情境,从酒店顶层设计出发,管理者重新丈量酒店当前发展目标与现有能力,完成“感知能力-决策能力-改变基础资源能力”的持续变革能力过程,使组织架构与业务逻辑重塑与再构,实现与制度环境共演。酒店根据外部正式制度环境、外部非正式制度环境、内部正式制度以及内部非正式制度环境不同情境,拼凑自身零碎资源、利用内外部资源进行战略调整,构建适应性战略模式。值得注意的是,管理者的企业家精神与创新意识是扭转制度逆境的关键,而与多方利益相关者互动是重构酒店动态能力的重要抓手(图1)。

4 讨论

4.1 研究发现与理论贡献

本文针对中国酒店业的独特制度情境,发掘了较为成功、组织绩效突出且时间序列较长的美思威尔顿酒店案例,从管理者微观视角揭示酒店在制度环境逆境中动态能力建构的作用机理与演变逻辑。研究发现:第一,制度环境变迁下的酒店业应根据不同的制度环境,结合自身发展特点,进行战略澄清与拆解,从而各个击破,构建适应性战略模式。第二,在酒店动态能力的构建过程中,企业家精神与创新意识是有条不紊进行动态能力建构的根本动力。美思威尔顿酒店变革的起点正是缘于管理者的企业家精神和敢于大刀阔斧的创新意识。这不仅能够确保企业内部转变的战略方向,而且有助于酒店在适应外部环境过程中实现组织勘误,形成问题解决方案或重塑组织认知,为企业摆脱困境提供了有益思路。第三,酒店面对制度环境的不断变迁,不仅需要重构酒店自身内外部资源和结构,还应重视各方利益相关者诉求,解决社会问题,共同抵御冲击,推动企业持续成长。

本文主要的理论贡献有3点:第一,与已有研究单方面关注正式制度或非正式制度对于酒店企业的经营行为和组织反应不同[18-20],本文基于过程视角系统探究酒店遭遇外部正式制度、内部正式制度、外部非正式制度、内部非正式制度4种不同情景的演变机理;与已有研究多聚焦于制度对酒店、旅行社与景区业发展影响不同[1],本文将动态能力纳入分析视野,提炼酒店如何在制度环境影响下转化竞争优势并得以生存和发展的内在机制,这不仅有助于拓宽制度环境理论对于酒店经营行为影响过程的研究视野,而且丰富了本土酒店有关制度环境深层次影响的理论认识,同时为国际酒店管理知识贡献了新的理论视角和中国经验证据。第二,本文创新性地将酒店动态能力理论与制度环境变迁情境相结合,建构制度环境变迁情境下酒店如何构建动态能力的理论框架,从管理者的视角解读了制度环境变迁推动酒店动态能力的过程机制,不仅揭示出酒店动态能力构建的前因变量和驱动因素,而且解读了管理者推动酒店动态能力形成的内在微观机理,从而进一步夯实了感知能力、决策能力和改变基础资源能力3个维度动态能力的研究框架[24],进而对已有动态能力研究缺乏管理者视角探究内在微观机理和建构机制[26],以及情境对动态能力的限制不足做出了有益补充。第三,本文回应了Harrington等阐述的动态能力是酒店战略管理的理论基础[21],为国内的相关研究做出了贡献。面对动态复杂多变的制度环境,酒店如何在逆境中得以生存和发展是亟须解决的关键问题,但从总体上来看,国内酒店管理多涉及人力资源管理内容,战略管理相关研究偏少,特别是理论驱动的实证研究偏少,这是国内研究的重要不足。因此,本文尝试性地从酒店的业务逻辑和组织架构出发,探讨美思威尔顿酒店动态能力建构下的战略调整,对中国情境下的酒店战略研究贡献了理论价值。

本文管理启示有三:首先,酒店业应重视其经营行为与制度环境之间的关系,根据不同的制度环境和自身发展特点,实行战略拆解和识别危机,从而有效建构核心竞争力以促进长远发展。其次,酒店业在制度环境变迁冲击下摆脱困境,有赖于动態能力所建构的作用机制。管理者的企业家精神与创新精神是动态能力发展的重要源泉。面对不同制度变迁的具体情境,管理者不再依赖惯常的思维范式与企业行为,而是应该积极主动分析市场,实时进行模式调整以应对挑战。最后,酒店业应重视各方利益相关者协同发展。利益相关者各方相互影响和依赖有助于形成匹配制度环境下的组织模式,以提升竞争力。

4.2 研究局限

本文仍存在两方面不足。第一,本文采用单案例研究对具体情境进行了较为系统的探究,但研究对象的单一性是本文无法避免的局限,而且制度环境变迁影响下酒店构建动态能力在理论与研究范式上仍处于探索阶段,所以本文必然存在理论解释不全面或相关细节未能完全揭示的瑕疵,因此在未来的研究中可借助定量或多案例研究方法进行实证检验,以增强结论对酒店管理启示的普适性。第二,本文针对不同制度环境变迁,阐释了不同动态能力构建模式的应对措施。但是外部环境变迁与内部环境变迁在一定程度上是互动的或者是共同作用于酒店发展的。因此,未来研究可以围绕多重互动或共同作用的视角探究动态能力的战略匹配问题。

参考文献(References)

[1] 余凤龙, 陆林. 制度对旅游发展影响研究综述与启示[J]. 旅游学刊, 2008, 23(9): 90-96. [YU Fenglong, LU Lin. A study review about the impact of institution on tourism development and its enlightenment[J]. Tourism Tribune, 2008, 23(9): 91-96.]

[2] 连燕玲, 贺小刚, 高皓. 业绩期望差距与企业战略调整——基于中国上市公司的实证研究[J]. 管理世界, 2014, 30(11): 119-132; 188. [LIAN Yanling, HE Xiaogang, GAO Hao. The performance aspiration gap and the strategy adjustment: A case study based on Chinas listed companies[J]. Management World, 2014, 30(11): 119-132; 188.]

[3] KOSTOVA T, ZAHEER S. Organizational legitimacy under conditions of complexity: The case of the multinational enterprise[J]. Academy of Management Review, 1999, 24(1): 64-81.

[4] 赵晶, 郭海. 公司实际控制权、社会资本控制链与制度环境[J]. 管理世界, 2014, 30(9): 160-171. [ZHAO Jing, GUO Hai. The actual control of the company, social capital control chain and institutional environment[J]. Management World, 2014, 30(9): 160-171.]

[5] 谢康, 吴瑶, 肖静华, 等. 组织变革中的战略风险控制——基于企业互联网转型的多案例研究[J]. 管理世界, 2016, 32(2): 133-148. [XIE Kang, WU Yao, XIAO Jinghua, et al. Strategic risk control in organizational change: A multi-case study of organizational transformation towards internet[J]. Management World, 2016, 32(2): 133-148.]

[6] 王凤彬, 郑腾豪, 刘刚. 企业组织变革的动态演化过程——基于海尔和IBM纵向案例的生克化制机理的探讨[J]. 中国工业经济, 2018(6): 174-192. [WANG Fengbin, ZHANG Tenghao, LIU Gang. Dynamic evolutionary process of organizational changes―Exploring enabling constraining and metaplasia & inhibitive generation mechanisms based on a longitudinal comparative case study of Haier and IBM[J]. Chinas Industrial Economics, 2018(6): 174-192.]

[7] 卢启程, 梁琳琳, 贾非. 战略学习如何影响组织创新——基于动态能力的视角[J]. 管理世界, 2018, 34(9): 109-129. [LU Qicheng, LIANG Linlin, JIA Fei. How strategic learning affects organizational innovation from the perspective of dynamic capabilities[J]. Management World, 2018, 34(9): 109-129.]

[8] 周曉东, 项保华. 复杂动态环境、动态能力及战略与环境的匹配关系[J]. 经济管理, 2003(20): 12-18. [ZHOU Xiaodong, XIANG Baohua. Complex dynamic environment, dynamic capability and matching relationship between strategy and environment[J]. Business Management Journal, 2003(20): 12-18.]

[9] 江诗松, 龚丽敏, 魏江. 转型经济背景下后发企业的能力追赶: 一个共演模型——以吉利集团为例[J]. 管理世界, 2011, 27(4): 122-137. [JIANG Shisong, GONG Liming WEI Jiang. Under the background of transition economy ability catch-up: A co-performance model-taking Geely group as an example[J]. Management World, 2011, 27(4): 122-137. ]

[10] 王涛, 陈金亮. 双元制度逻辑的共生演化与动态平衡——基于国有企业组织场域的解释[J]. 当代经济科学, 2018, 40(4): 75-83. [WANG Tao, CHEN Jinliang. The co-exiting evolution and dynamic balance of ambidextrous institutional logics in the organzation on field of state-owned enterprises[J]. Modern Economic Science, 2018, 40(4): 75-83.]

[11] NORTH, D C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance[M]. London: Cambridge University Press, 1990: 359.

[12] 贾生华, 邬爱其. 制度变迁与中国旅游产业的成长阶段和发展对策[J]. 旅游学刊, 2002, 17(4): 19-22. [JIA Shenghua, WU Aiqi. Research on the institutional change and the growth phase, counter measures of Chinas tourism industry[J]. Tourism Tribune, 2002, 17(4): 19-22.]

[13] 梅德平. 制度变迁理论与中国农村微观经济组织的变革[J]. 江汉论坛, 2003(6): 37-40. [MEI Deping. The theory of institutional change and the reform of Chinas rural microeconomic organization[J]. Jianghan Tribune, 2003(6): 37-40. ]

[14] 张贤明, 崔珊珊. 制度变迁的发生 机理: 基于新制度主义的分析[J]. 理论探讨, 2017(3): 5-10. [ZHANG Xianming, CUI Shanshan. Occurrence mechanism of institutional change: A new institutionalism analysis[J]. Theoretical Exploration, 2017(3): 5-10. ]

[15] 马雪松, 张贤明. 政治制度变迁方式的规范分析与现实思考[J]. 政治学研究, 2016(2): 20-31. [MA Xuesong, ZHANG Xianming. Normative analysis and practical reflection on the approaches of political institutional change[J]. Journal of Political Science, 2016(2): 20-31.]

[16] 李宏贵, 曹迎迎, 杜运周. 动态制度环境下企业创新的战略反应[J]. 管理学报, 2018, 15(6): 856-864. [LI Honggui, CAO Yingying, DU Yunzhou. Corporate innovational strategic response under dynamic institutional environment[J]. Chinese Journal of Management, 2018, 15(6): 856-864.]

[17] ERSTAD M. Empowerment and organizational change[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 1997, 9(7): 325-333.

[18] ROXAS B, CHADEE D. Effects of formal institutions on the performance of the tourism sector in the Philippines: The mediating role of entrepreneurial orientation[J]. Tourism Management, 2013, 37(10): 1-12.

[19] 曲波. 酒店企业跨区域整合战略研究——基于制度理论“合法性”的理解[J]. 管理现代化, 2011(2): 18-20. [QU Bo. Research on cross-regional integration strategy of hotel enterprises ― Based on the understanding of “legitimacy” of institutional theory[J]. Modernization of Management, 2011(2): 18-20.]

[20] ESTRIN S, PREVEZER M. The role of informal institutions in corporate governance: Brazil, Russia, India, and China compared[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2011, 28(1): 41-67.

[21] HARRINGTON R K, CHATHOTH P, OTTENBACHER M, et al. Strategic management research in hospitality and tourism: past, present and future[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2014, 26(5): 778-808.

[22] 簡兆权, 刘念, 黄如意. 动态能力、企业规模与双元创新关系研究——基于fsQCA方法的实证分析[J] .科技进步与对策, 2020, 37(19): 77-86. [JIAN Zhaoquan, LIU Nian, HUANG Ruyi. Effect on ambidextrous innovation by dynamic capability and firm size― An empirical study based on fsQCA[J]. Science & Technology Progress and Policy, 2020, 37(19): 77-86 ]

[23] 夏清华, 何丹. 企业成长不同阶段动态能力的演变机理——基于腾讯的纵向案例分析[J]. 管理案例研究与评, 2019, 12(5): 464-476. [XIA Qinghua, HE Dan. The evolution mechansim of dynamic capabilities in different stages of enterprise growth: A longitudinal case study based on Tencent[J]. Journal of Management Case Studies, 2019, 12(5): 464-476.]

[24] OKUMUS F, HEMMINGTON N. Barriers and resistance to change in hotel firms: An investigation at unit level[J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 1998, 10(7): 283-288.

[25] 周翔, 邓江年, 苏郁锋, 等. 快速变化环境下的竞争优势建构机制研究——基于动态能力的视角[J]. 南方经济, 2019(11): 113-130. [ZHOU Xiang, DENG Jiangnian, SU Yufeng, et al. On the mechanism of the competency construction under rapid changing environment: A case study based on dynamic capability[J]. South China Journal of Economics, 2019(11): 113-130.]

[26] 张璐, 梁丽娜, 苏敬勤, 等. 破茧成蝶: 创业企业如何突破能力的刚性束缚实现进阶?[J].管理世界, 2020, 36(6): 189-201; 253. [ZHANG Lu, LIANG Lina, SU Jingqin, et al. Breaking cocoon into a butterfly: How entrepreneurial enterprises break through the rigid constraints of the ability to achieve progress?[J]. Management World, 2020, 36(6): 189-201; 253.]

[27] 李彬, 王凤彬, 秦宇. 动态能力如何影响组织操作常规?——一项双案例比较研究[J]. 管理世界, 2013(8): 136-153. [LI Bin, WANG Fengbin, QIN Yu. How does the dynamic ability impact on the convention of organizations operation?—A comparative double-case study[J]. Management World, 2013(8): 136-153.]

[28] 李曉燕, 毛基业. 动态能力构建——基于离岸软件外包供应商的多案例研究[J]. 管理科学学报, 2010, 13(11): 55-64. [LI Xiaoyan, MAO Jiye. Development of dynamic capabilities by vendors in offshore software outsourcing: A multiple-case study[J]. Journal of Management Sciences in China, 2010, 13(11): 55-64.]

[29] 王彩萍, 普涵艺, 代姗姗. 女性高管会提升旅游企业绩效吗? ——来自旅游上市公司的经验研究[J]. 旅游学刊, 2020, 35(2): 26-37. [WANG Caiping, PU Hanyi, DAI Shanshan. Will female top managers enhance the performance of tourism enterprises?—An empirical study of chinese tourism-listed companies[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(2): 26-37. ]

[30] 孟晓斌, 王重鸣, 杨建锋. 企业组织变革中的动态能力多层适应性探析[J]. 外国经济与管理, 2008, 30(2): 1-8. [MENG Xiaobing, WANG Chongming, YANG Jianfeng. Analysis of multi-layer adaptability of dynamic capability in enterprise organizational change[J]. Foreign Economics & Management, 2008, 30(2): 1-8.]

[31] FONG V H I, WONG I K A, HONG J F L. Developing institutional logics in the tourism industry through coopetition[J]. Tourism Management, 2018, 66: 244-262.

[32] 秦宇. 新制度的来源、要素和形成——旅游企业制度创新的分析框架[J]. 旅游学刊, 2019, 34(3): 1-3. [QIN Yu. Sources, elements and formation of new system-analysis framework of tourism enterprise system innovation[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(3): 1-3.]

[33] 黄群慧, 白景坤. 制度变迁、组织转型和国有企业的持续成长——深入推进国有企业改革的生态学视角[J]. 经济与管理研究, 2013(12): 12-22. [HUANG Qunhui, BAI Jingkun. Institutional change organizational transformation and the sustainable growth of state-owned enterprises[J]. Research of Economic and Management, 2013(12): 12-22.]

[34] 焦豪. 双元型组织竞争优势的构建路径: 基于动态能力理论的实证研究[J]. 管理世界, 2011, 27(11): 76-91. [JIAO Hao. The road to establish the competitive advantage of the dual type of organizations: Founded on the a case study theory of the dynamic capabilities[J]. Management World, 2011, 27(11): 76-91.]

[35] 何轩, 宋丽红, 朱沆, 等. 家族为何意欲放手?——制度环境感知、政治地位与中国家族企业主的传承意愿[J]. 管理世界, 2014, 30(2): 90-101. [HE Xuan, SONG Lihong, ZHU Hang, et al. Why does the family firm want to let go? The perception of the system environment, the political status and the succession intention of Chinas family firms entrepreneurs[J]. Management World, 2014, 30(2): 90-101.]

[36] 連燕玲, 贺小刚, 高皓. 业绩期望差距与企业战略调整——基于中国上市公司的实证研[J]. 管理世界, 2014, 30(11): 119-132. [LIAN Yanling, HE Xiaogang, GAO Hao. The performance aspiration gap and the strategy adjustment: A case study based on Chinas listed companies[J]. Management World, 2014, 30(11): 119-132.]

[37] 张璐, 梁丽娜, 张强. 创业企业资源能力的生成机理及演化路径——以蒙草为例[J]. 科研管理, 2019, 40(10): 207-219. [ZHANG Lu, LIANG Lina, ZHANG Qiang. Formation mechanism and evolutionary path of venture enterprises resource capabilities: A case study of Inner Mongolia Mengcao ecological environment[J]. Science Research Management, 2019, 40(10): 207-219.]

[38] 刘意, 谢康, 邓弘林. 数据驱动的产品研发转型: 组织惯例适应性变革视角的案例研究[J]. 管理世界, 2020, 36(3): 164-183. [LIU Yi, XIE Kang, DENG Honglin. Data-driven R&D transformation of new product: A case study from the perspective of adaptive change in organizational practices[J]. Management World, 2020, 36(3): 164-183.]

[39] 曾国军, 李浩铭, 杨学儒. 烙印效应: 酒店师徒制如何发展组织操作常规[J]. 南开管理评论, 2020, 23(2): 75-84. [ZENG Guojun, LI Haoming, YANG Xueru. Imprinting effect: How to develop hotel operation routine through mentoring system[J]. Nankai Management Review, 2020, 23(2): 75-84.]

[40] 许晖, 张海军, 冯永春. 传承还是重塑? 本土老字号品牌活化模式与机制研究——基于品牌真实性与价值迁移视角[J]. 管理世界, 2018, 34(4): 146-161. [XU Hui, ZHANG Haijun, FENG Yongchun. Inheriting or rebranding? The revitalizing model and mechanism of corporate heritage brand of China[J]. Management World, 2018, 34(4): 146-161.]

[41] 张延平, 冉佳森. 创业企业如何通过双元能力实现颠覆性创新——基于有米科技的案例研究[J]. 中国软科学, 2019(1): 117-135. [ZHANG Yanping, RAN Jiasen. How does entrepreneurial enterprise achieves disruptive innovation via ambidextrous capability: A case study of Youmi[J]. China Soft Science, 2019(1): 117-135.]

[42] YIN R K. Case Study Research: Design and Methods[M]. London CA: Sage Publications Inc, 2008: 61.

[43] 尚航标, 黄培伦, 田国双, 等. 企业管理认知变革的微观过程: 两大国有森工集团的跟踪性案例分析[J]. 管理世界, 2014, 30(6): 126-141. [SHANG Hangbiao, HUANG Peilun, TIAN Guoshuang, et al. The micro-processes of the change in the cognition of the management of firms: A longitudinal case study on the two national Sengong groups[J]. Management World, 2014, 30(6): 126-141.]

[44] 肖静华, 胡杨颂, 吴瑶. 成长品: 数据驱动的企业与用户互动创新案例研究[J]. 管理世界, 2020, 36(3): 183-205. [XIAO Jinghua, HU Yangsong, WU Yao. Evolving product: A case study of data-driven enterprise and user-interactive innovation[J]. Management World, 2020, 36(3): 183-205.]

[45] 曾国军, 张清宇, 周世平. 价值共创视角下的操作常规与动态能力——以广州和苑酒家的两家分店为例[J]. 管理案例研究与评论, 2018, 11(1): 19-34. [ZENG Guojun, ZHANG Qingyu, ZHOU Shiping. Dynamic capabilities and operational routine from the perspective of value co-creation: A pair-wise case study of two restaurants of Guangzhou Heyuan[J]. Journal of Management Case Studies, 2018, 11(1): 19-34.]

[46] 李新春, 肖宵. 制度逃离还是创新驱动?——制度约束与民营企业的对外直接投资[J]. 管理世界, 2017, 33(10): 99-112. [LI Xinchun, XIAO Xiao. Institutional escapism or innovation-driven? Institutional constraints and Chinese private enterprises outward foreign direct investment[J]. Management World, 2017, 33(10): 99-112.]

[47] 陆铭, 李爽. 社会资本、非正式制度与经济发展[J]. 管理世界, 2008, 24(9): 161-165. [LU Ming, LI Shuang. Social capital, informal system and economic development[J]. Management World, 2008, 24(9): 161-165.]

[48] 梁漱溟. 中国文化要义[M]. 上海: 上海人民出版社, 2009: 41. [Liang Shuming. The Essence of Chinese Culture[M]. Shanghai: Shanghai Peoples Public House, 2009: 41.]

[49] 楊学儒, 李浩铭. 乡村旅游企业社区参与和环境行为——粤皖两省家庭农家乐创业者的实证研究[J]. 南开管理评论, 2019, 22(1): 76-86. [YANG Xueru, LI Haoming. Corporate community involvement of rural tourism enterprises and environmental behavior: An empirical research on family entrepreneurs of farmhouses in Guangdong and Anhui province[J]. Nankai Management Review, 2019, 22(1): 76-86.]