基于系统动力学的虚拟产业集群知识转移建模与仿真

2021-03-02唐雅露陈一鸣

唐雅露 陈一鸣

摘 要:虚拟产业集群是基于现代信息网络形成的新型产业组织,本文分析虚拟产业集群知识转移过程以及知识转移对虚拟产业集群知识存量的影响,运用系统动力学理论分析虚拟产业集群知识转移的因果关系以及演化特征,构建虚拟产业集群知识转移演化的系统动力学模型,并采用Vensim-PLE軟件对模型进行仿真。

关键词:虚拟产业集群;知识转移;系统动力学

中图分类号:F2 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.08.014

知识经济下,企业想在市场竞争中保持优势,就必须拥有和创造知识的能力。基于网络环境,并以现代通讯与网络技术为主要交流手段的虚拟产业集群成为新的发展趋势。国内外学者对知识转移的研究主要从知识转移的过程机理、影响因素研究以及转移效果进行研究。国内对产业集群以及虚拟产业集群知识转移研究相对较少,很少有学者从虚拟产业集群视角对知识转移进行研究,研究具有局限性。本文总结前人对知识转移研究的基础上,结合虚拟产业集群“虚拟性”“组织接近”等特征,将虚拟产业集群作为知识转移的情境,虚拟产业集群内的企业作为知识转移的主体,而知识本身的复杂性作为知识特性,运用系统动力学原理进行建模与仿真,尝试为现实中虚拟产业集群中的知识转移提供建议与解决对策。

1 虚拟产业集群知识转移的系统分析

1.1 虚拟产业集群知识转移特征

(1)知识转移活动呈现虚拟化。虚拟产业集群打破地域限制使集群内企业在虚拟空间实现知识交流与共享,减少知识转移的时间,更提高集群内企业知识转移的效率。(2)动态性与复杂性。虚拟产业集群内企业在网络空间的知识转移活动没有时间与地域限制,集群内不同层次、不同指向的知识转移交叉进行,加上集群成员的动态性,整个虚拟产业集群知识转移过程是动态的,转移的知识是复杂的。(3)知识转移主体的自适应性。虚拟产业集群内成员企业具有较高的知识存量,接收者会根据组织内外环节的变化,自主吸收知识资源并进行调整适应环境的变化。

1.2 虚拟产业集群知识转移影响因素分析

知识源的知识转移意愿和转移动机影响知识转移效果,Szulanski等发现,知识源缺乏转移知识的动力将最终阻碍知识转移。有学者进一步发现知识转移效率除了与知识转移方的知识转移动机和意愿有关外,其知识转移能力也影响着知识转移的效率。翟运开指出知识源和知识受体之间在管理制度、企业文化、空间距离和知识发展水平上的差异性影响知识转移的难度。上述学者主要从知识转移主体、知识转移情境、知识特性三个方面对知识转移进行研究。虚拟产业集群打破传统产业集群的地域限制,知识转移活动更加频繁以及组织距离,并且知识转移双方在虚拟空间进行知识转移对信任程度的重视以及规范距离的要求更高。因此本文认为影响虚拟产业集群的因素有知识特性(知识的复杂度)、知识转移主体(转移双方的知识存量、知识发送与吸收转化能力、转移情境(虚拟产业集群的组织距离、规范距离、信任程度、知识差距)等方面。

1.3 虚拟产业集群知识转移的因果关系分析

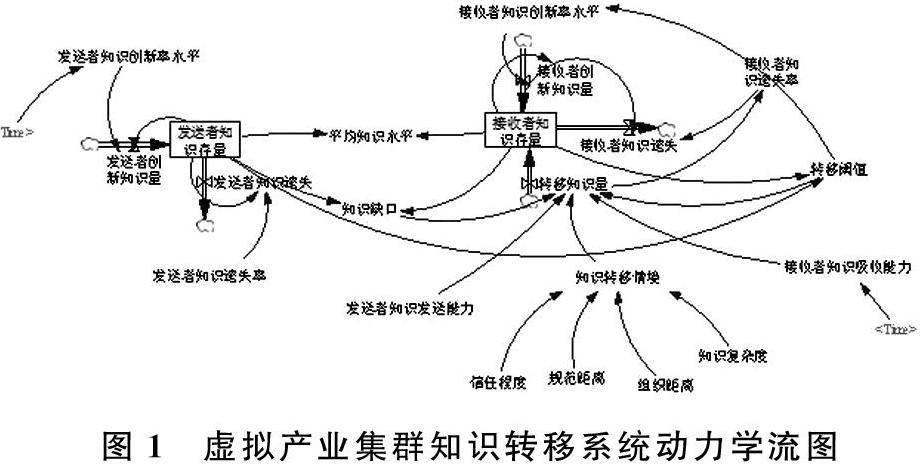

本文从转移双方知识存量、知识差距、转移阈值、发送者发送能力、接收者吸收能力、知识转移情境等方面研究虚拟产业集群知识转移。知识差距是虚拟产业集群进行知识转移活动的转移双方在知识拥有量、知识结构、知识质量等方面的差距。转移阈值是发送者出于对自身核心知识的保护,愿意转移的知识上限。知识转移情境分别由信任程度、组织距离、规范距离、知识复杂度构成。转移双方间的信任程度对转移的知识量起正向作用,而知识的复杂度、组织距离以及规范距离在一定程度上阻碍知识转移的进行。虚拟产业集群为企业获取外部资源和实现目标提供知识转移平台。引入知识创新率和知识遗失率两个参数用于衡量知识特性,知识创造和知识遗忘是关于时间的函数。平均知识水平反映转移双方知识存量的平均值。因此,根据转移双方的知识存量、知识创新量和创新率、知识遗失量和遗失率以及知识差距、转移阈值、发送者发送能力、接收者吸收能力、知识转移情境,构建一个包含若干变量和反馈回路的虚拟产业集群知识转移模型。

2 虚拟产业集群知识转移系统动力学模型的构建

模型的基本假设:(1)知识发送方与接收方在知识存量上存在知识势差,知识由知识存量高的一方向知识存量低的一方转移。(2)知识发送方的知识势能高于接收方,知识发送方的知识创新率高于接收方,知识接收者知识遗忘率低于知识发送方虚拟产业集群知识转移系统动力学流图如图1所示。

系统模型中涉及2个状态变量(发送者知识存量、接收者知识存量),5个流率变量(发送者创新指数量、接收者创新知识量、发送者知识遗失量、接收者知识遗失量以及转移知识量),7个辅助变量(发送者知识创新率水平、平均知识水平、知识缺口、接收者知识创新率水平、接收者知识吸收能力、转移情境、转移阈值),7个常量(发送者知识遗失率、发送者知识发送能力、接收者知识遗失率、信任程度、规范距离、组织距离、知识复杂度)。

3 虚拟产业集群知识转移演化模拟及仿真

3.1 初值选取和参数设置

为使仿真的结果能顺利进行,需要对变量根据实际情况进行赋值,本文利用模型输出的相对值来表示变量的大小。设定仿真时间为60个月,发送者知识发送能力设为0.7,知识转移阈值设为0.9。其中,知识转移情境里的四个影响因素如信任程度、规范距离、组织距离、知识复杂度等,其取值范围一般设为[0,1]。

3.2 有效性检验

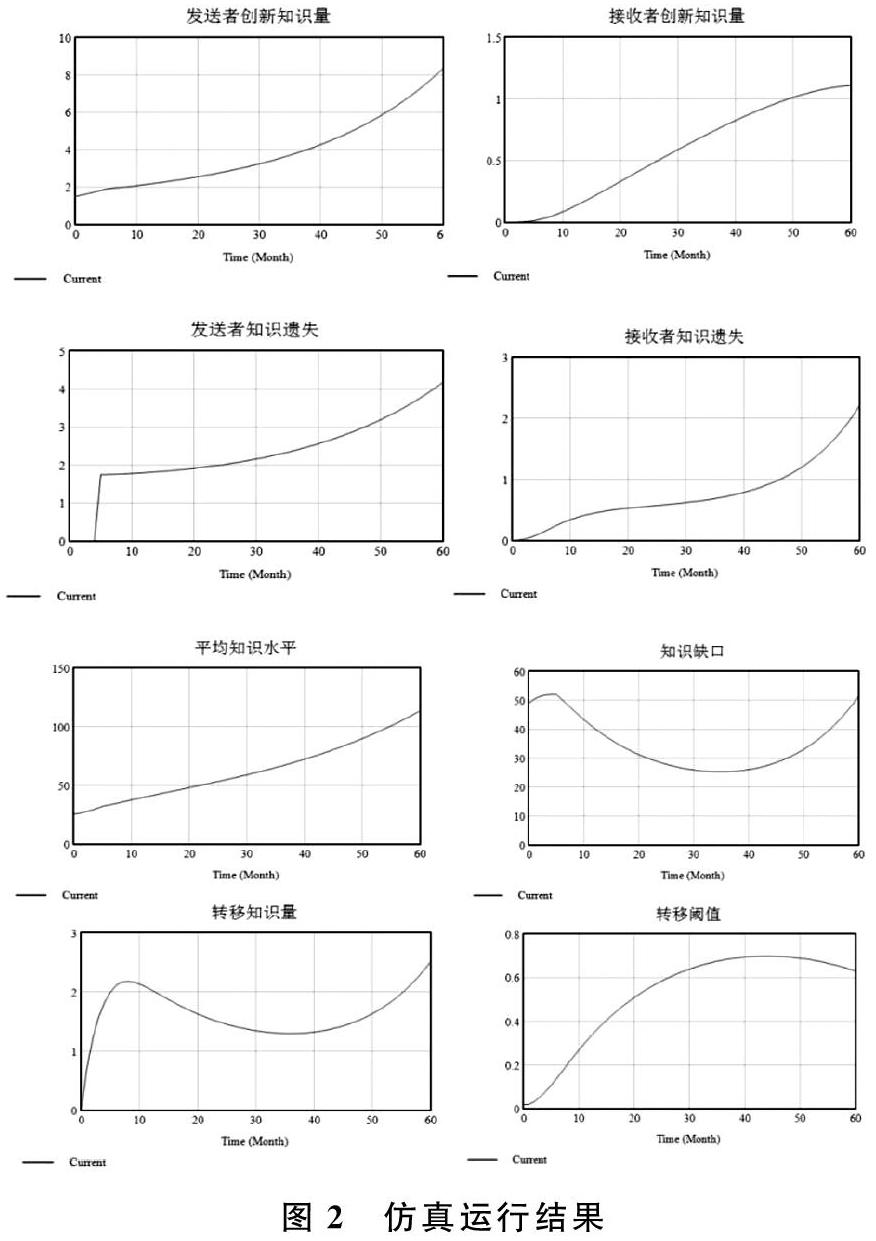

本文对虚拟产业集群知识转移进行有效性检验,考虑到知识转移概念的抽象性,主要考察模型的有效性、一致性和适应性。系统仿真运行结果如图2所示。

从仿真运行结果看出:(1)发送者创新知识量和接收者创新知识量在仿真时间内都呈快速增长趋势,发送者的知识存量高于接收者的知识存量,发送者的知识创新效率高于接收者的知识创新效率,发送者的创新知识量增长速度快于接收者。(2)发送者知识遗失量大于接收者知识遗失量,接收者需要对转移来的知识进行过滤、转化、吸收和整理,使接收者的知识遗失率低于知识发送者的知识遗失率。(3)集群企业的平均知识水平呈现不断增长趋势。知识势差越大,接收者知识存量和知识创新率不断提高。(4)知识缺口的变化是先上升再下降再上升。在初期,转移双方存在知识势差;随着知识转移不断推进,接收者创新知识量增加,知识水平差距不断缩小;当转移阈值增速减缓并达到临界点,发送转移的知识量逐渐减少,双方的知识差距又开始增大,整个变化过程呈现螺旋式上升的趋势。(5)转移知识量在仿真时间内呈螺旋式上升。从仿真运行结果看,虚拟产业集群知识转移一些重要规律与实际较为相符,该模型能够真实反映虚拟产业集群知识转移的动态过程,并提供有价值的参考信息。

3.3 灵敏度分析

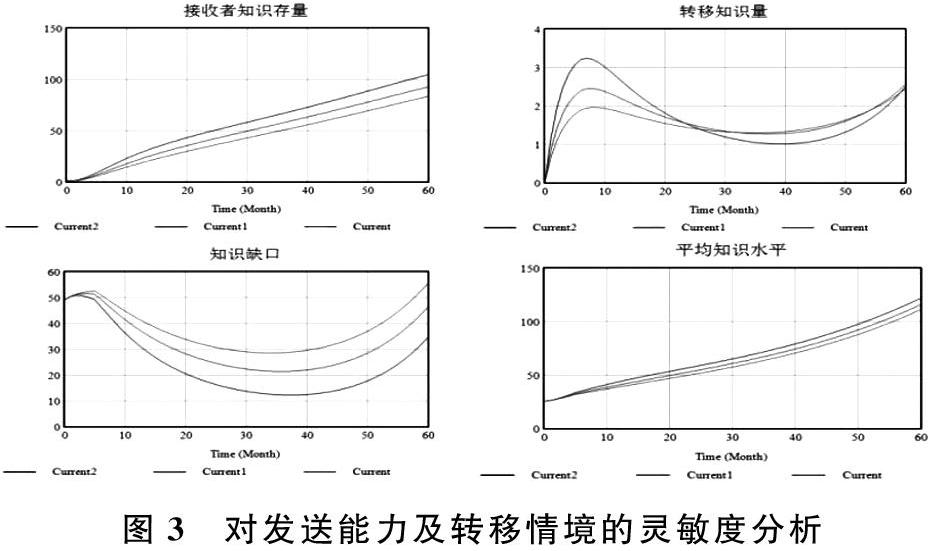

本文通过改变模型中的发送方知识发送能力和知识转移情境等两个主要参数,对比模型运行的结果,进行参数的敏感度分析。

方案Current的知识发送能力参数设为0.7,知识转移情境参数设为0.09,转移阈值参数设为0.9,保持知识转移情境以及转移阈值的取值,提高知识发送能力,并将其参数取值设为0.9,得到方案Current1。如果保持知识发送能力,提高知识转移情境取值为0.15得到方案Current2仿真结果如图3所示。

从图3看出,当改变发送者知识发送能力和转移情境的参数取值后,对比Current1方案、Current2方案与Current方案,在同样的仿真时间内三个方案转移知识量、知识缺口、平均知识水平以及接收者知识存量的总体趋势均保持一致。其中,Current2方案对转移知识量的影响更明显,在一定时间内随着转移知识量的增加,缩短转移知识周期,提高知识转移的效率。转移情境参数取值的变化对知识转移的影响更为显著。在相同的仿真时间内,接收者知识存量得到增加,虚拟产业集群的平均知识水平也得到增加,知识缺口相应的减少。由此得出,知识发送能力与吸收能力对知识转移情境具有正向的影响。通过提高知识转移情境的参数取值,增强企业间的信任程度,提高信息的透明度,加上现代计算机网络技术的应用,虚拟产业集群的知识文化交流越来越便捷,降低共享技术专业知识的复杂度,在一定程度上提升虚拟产业集群平均知识水平和企业间知识转移效率。

4 结语

本文在分析虚拟产业集群知识转移特征、过程以及影响因素的基础上,使用Vensim-PLE软件建立虚拟产业集群知识转移的系统动力学模型并对模型进行有效性检验和灵敏度分析。从模拟结果看出,该模型较好地拟合了实际虚拟产业集群知识轉移过程合,揭示虚拟产业集群知识转移的特性及运行机理,为虚拟产业集群进行知识转移提供理论支持。同时,也为后面学者研究虚拟产业集群知识转移提供一个新的思路。

参考文献

[1]Gabriel Szulanski.Exploring internal stickiness:Impediments to the transfer of best practice within the firm[J].Strategic Management Journal,1996,17(S2).

[2]肖小勇,文亚青.组织间知识转移的主要影响因素[J].情报理论与实践,2005,(04):355-358.

[3]王娟茹.基于企业集群的隐性知识转移模型[J].管理工程学报,2007,(04):35-38.

[4]王道平,杨岑,宁静,等.知识服务网络知识转移行为演化研究[J].科学学与科学技术管理,2013,34(08):34-42.

[5]翟运开.企业间合作创新的知识转移及其实现研究[J].工业技术经济,2007,(03):43-46.