高管流动、关系人口学与跨企业战略学习

2015-11-03谢荷锋周伟伟

谢荷锋 周伟伟

摘要:高管跨边界流动是企业获取战略性知识资源和进行战略学习的重要手段。本文基于知识转移的视角,采用沪、深两市2000-2012制造业的配对数据,检验了高管跨边界流动对目标企业战略学习的影响以及流动高管与目标企业高管团队间的关系人口学特征在其中的作用。实证结果表明高管流动显著推进了企业间的战略学习,流动高管与目标企业高管团队间的关系人口学特征在其中发挥着明显的积极作用。

关键词:高管流动;关系人口学;战略学习;知识转移

中图分类号:F270 文献标识码:A

作者简介:谢荷锋(1973-),男,湖南衡南人,南华大学经济管理学院教授,管理学博士,研究方向:组织行为与知识管理;周伟伟(1989-),女,河南许昌人,南华大学经济管理学院研究生,研究方向:知识管理与技术创新。

一、引言

在竞争激烈的市场环境中,跨边界的高管流动对于企业战略决策的意义一直备受人们关注。首先,高管作为企业战略决策的实际参与者,其流动必然导致与战略相关的经验、知识等核心资源的跨组织转移,因而高管的流动为企业获取外部战略知识资源,进行战略学习与模仿提供了通道[1-2]。其次,已有的研究表明,相对于内部高管,外部流入高管的现状承诺度(commitment to status quo,CSQ)较低,其战略变革的意愿更强烈[3]。因此,外部高管常常成为推动企业战略变革的重要力量。总之,高管的跨组织边界流动对企业的战略决策具有重要影响。

当前,关于高管流动对于企业战略的影响研究主要集中于两个议题:一是高管流动对企业,特别是目标企业的战略是否具有影响?二是如果有影响,其影响条件和机制是什么?关于第一个议题,研究表明高管流动无论对于源企业(流出企业)还是目标企业(流入企业),均具有重要的战略含义[1,4-5]。对于源企业来说,高管的流出在给其带来生存、发展风险的同时[2,4],也通过流出高管构建的私人网络,为其进行逆向知识转移和逆向战略学习提供了渠道[6]。相对而言,人们更重视高管流动对于目标企业的战略影响。例如,Bhide(1994)的调查表明,新创企业有71%的战略观点、理念源于学习、复制其高管前任企业的经验[7];Agarwal et al.(2004)的研究表明,新创企业成功的一个重要原因是其高管通过学习前任公司(Phillips称之为母公司)的战略性知识而获取后发优势[5]。Boeker(1997)、Kraatz and Moore(2002)等进一步地发现,高管流动不仅导致目标企业向源企业学习战略和竞争模式,甚至还学习制度建设[1,8]。

关于第二个议题,人们普遍认为基于员工流动,包括高管流动所导致的跨企业学习,并非是无条件的。例如,Clercq and Sapienza(2005)认为,目标企业接受流入高管的经验和知识的前提是双边知识和经验存在差异[9];Boeker(1997)、Dokko et al.(2009)发现,流入高管和目标企业高管团队的人口统计特征、双边的社会认知匹配度、目标企业高管团队的NIH(not in here)症状,均会影响高管流动引起的战略学习效果[1,10]。

本文以企业产品开发为例,检验高管的跨边界流动对目标企业战略学习的影响,以及流动高管与目标企业高管团队间的关系人口学特征在其中的作用。一方面,从知识转移的角度来看,基于关键员工转移的战略学习是一个复杂、非线性的过程,涉及到知识以外的复杂因素,如社会文化因素和组织政治因素。例如,Brown and Duguid(2001)认为,社会文化提供了比只关注知识本身属性更加丰富的解释,实践群体的“身份”意识,可能会强烈阻碍其对外部知识的学习[11]。同样,有证据表明,在创新传播中,即使是被认为较为单纯的专业人士,其角色和身份的存在,也使得知识不太可能跨社会边界流动[12]。考察流入高管与目标企业高管团队间的关系人口学特征,为我们提供了探索群体身份和社会边界等非知识因素在企业战略学习中影响的机会。另一方面,与以往的多数研究主要关注新创公司的战略学习问题不同,本文以上市公司为样本,采用配对数据,考察成熟公司间高管流动所导致的战略学习问题。根据有关调查,成熟公司之间的高管流动一直十分频繁,但其背后蕴涵的战略和市场含义却甚少受到关注。

二、理论背景与研究假设

(一)高管流动与企业战略学习

关于高层管理者与企业战略之间的关系,目前存在着两类主要观点:无关论和有关论。无关论认为,企业战略的形成和演化主要受外部规范的压力和环境变动的影响,战略变革是为了迎合外部规范的预期和/或适应环境的变化[13]。因此,企业战略变革的初始动机并非源于高管及其团队,高管及其团队在变革的方向和方案选择方面均难以施加影响,企业组织的任何战略变革看似都是随机的、偶然的、根植于历史而难以避免的[13]。在该观点中,高管在企业战略变革中实际扮演着一个“名誉”代理人角色[14]。高管有关论则在高阶理论的支撑下认为,在有限理性的条件下,企业组织是高管价值观、人格、知识和认知模式等的具体反映,高管的个体特征影响了企业战略选择的内容,并最终决定着企业战略发展的方向[15]。自Child(1972)以来,由于拥有较为丰富的经验证据,该观点目前成为高管与企业战略关系研究的重要基础[14]。

事实上,在绝大多数企业实践中,高管不仅直接参与了企业的最终战略决策,而且在战略方案的制定、选择和实施,以及与之相关联的资源配置、部门协同等方面均发挥着关键性的作用。他们在管理实践中累积的或者参与创造的、与战略决策有关的经验和知识,一直被认为是企业宝贵的、不可替代的核心资源[16]。这些资源嵌入高管的头脑,经过时间的沉淀和实践的不断检验、修正,逐渐成为有关企业获取竞争优势的源泉,并直接影响、甚至决定了有关企业发展的运行轨道[15]。获取这类知识资源,被认为是新创企业快速成长和后发企业进行战略赶超的重要手段[4,7]。

从知识转移的角度来说,高管流动为战略性知识资源的跨企业边界转移,从而推进企业间的战略学习提供了重要渠道。

首先,高管流动不仅为嵌入其大脑的、与其个体职业经验密切相关的知识、经验、技能,以及由此形成的远见卓识的跨企业流动提供了可能,而且为更高级、复杂的企业惯例性知识资源的转移提供了可能。根据Castanias and Helfat(2001)的观点,企业高层管理者拥有的管理资源可划分为四类:通用型知识(general knowledge)、关联行业型知识(related-industry knowledge)、行业专用型知识(industry-specific knowledge)和企业专用型知识(firm-specific knowledge)。其中,通用型知识主要是指来源于书本、教育等的专业性知识,这类知识普遍以编码形式存在,尽管对企业有用,但并不构成高管独特的资源。行业专用型和企业专用型知识是指高管通过长期的干中学而积累的、与行业和企业密切相关的独特性知识,此类知识多以经验、技能和因之形成的远见卓识、管理风格等形式存在,并通过管理者的日常管理、组织和决策,逐步固化为企业的惯例、程序、组织、文化和理念,形成企业风格独特的管理资源[16]。这类资源是企业高管参与的、长期探索、反省和学习的结果,并普遍以意会知识的形式融合于组织惯例之中[4]。研究表明,这类知识深嵌于管理者的大脑中,除非管理者跳槽,否则很难进行跨企业边界转移,因而是构成企业核心竞争力的重要源泉[16]。Phillips(2002)认为,高管跨企业流动促进了专用型知识资源的跨边界流动,并极大地影响了目标企业的资源配置模式和战略决策[4]。

其次,相对于内部高管,外部流入的高管的战略变革意愿更强烈,而战略变革的内容和方向往往与其在前任企业的经验和知识有关。研究表明,外部流入高管的战略变革意愿之所以远高于内部继任高管,原因有三:一是外部高管没有参与新任企业现有战略的制定过程,因而其对维持战略现状的承诺度(CSQ)相对较低[3];二是通常企业聘任外部高管的一个重要动机,就是要推动变革以改变现状,因此外部流入高管的战略变革通常是其进入新任企业的一项“当然”使命[1];三是通过战略变革推动对新任企业的组织结构、流程、人员的调整,有利于巩固新任高管的地位,获取对企业掌控权和决策权的“合法性”[15]。

在上述双重机制作用下,高管流动所导致的企业战略学习效应必然发生。研究表明,作为企业战略的一个重要方面,企业产品开发战略学习在高管流动中表现得尤为明显[1-2]。高管的流动促进了与企业产品开发战略相关的专用型知识、经验和组织惯例的转移,导致了目标企业在产品市场战略以及产品创新等方面的学习和模仿。例如,Boeker(1997)发现外聘CEO更倾向于进军其前任企业所属的产品市场[1],Kraatz and Moore(2002)发现外聘大学校长选择的新专业项目往往与其前任大学的高度类似[8]。研究表明,高管拥有的企业专用型知识、经验以及组织惯例的质与量,通常与其企业职位和在职时间密切相关[4],因而文献中通常将高管的企业职位和在职时间作为其拥有专用型企业知识资源多寡的代理变量[1,4,15]。基于以上分析,我们提出如下假设:

H1:高管流动会导致企业间潜在的产品开发战略学习,且流入高管在源企业的职位越高,目标企业新开发的产品类型与源企业已有产品类型的相似度会越高。

H2:高管流动会导致企业间潜在的产品开发战略学习,且流入高管在源企业的在职时间越长,目标企业新开发的产品类型与源企业已有产品类型的相似度会越高。

(二)关系人口学特征与企业战略学习

尽管高管跨企业流动对于推动企业变革、促进企业间的战略学习提供了可能,但这种学习显然并非是无条件的[9-10]。根据企业战略决策的现实,外部高管的介入可能导致企业战略决策的高度复杂化。研究表明,除了少数稳定环境下的高度官僚化的组织情景,企业战略决策很少如“理性行动者模型”(Rational actor model)所预期的那样,高管团队能够进行理性的综合分析,就战略目标的优先次序达成一致,以全面寻求最佳战略方案[17],而更多的时候像是“政治博弈”过程,政治、权力、偏见、情绪及情感等因素混杂其中[18]。在权力、NIH等导致的认知偏见、基于实践群体所形成的“门户”边界等因素的驱动下,外部高管的介入可能使战略决策更趋复杂化,更加偏向于社会化和政治化[12,18-19]。例如,Allison(1971)认为,因为牵涉到产生不确定性的决策、抱有冲突性见解的参与者以及通过权力运用达成的最终解决方案,大多数战略决策过程从根本上来说都是政治性的[20]。秘密联盟、私下游说、拉拢、隐瞒信息和控制日程等,都是企业决策过程中具体的政治活动体现[21]。另一方面,实践群体社会边界(如身份、角色)和基于不同知识和文化基础的认知边界都会成为阻碍外部新知识、新观念的介入,造成跨组织知识转移的严重障碍[12,19]。因而,新任高管如何引导目标企业原有高管团队(他们事实上就是一个典型的实践群体)接受其知识、经验和观念,是一项充满挑战的工作。

关系人口学特征是指日常工作中一个群体成员之间具有的相对人口学特征。有证据显示,上下级或者工作团队成员之间在人口学特征方面的某种程度的异质性或同质性,会显著影响团队组织成员的心理、态度和行为(如组织承诺、合作意愿、离职、缺勤等)[22]。在由外部高管引发的跨企业战略学习的过程中,对流入高管与目标企业高管团队间的关系人口学特征的考察,将有助于我们理解其中的社会化和政治化问题。我们认为,流入高管与管理团队的人口学特征的同质化程度会降低目标企业战略学习过程中的社会化和政治化问题,从而有利于企业的战略学习。

首先,人口学特征的同质化有利于促进高管与高管团队间的沟通,而沟通是跨越社会边界、消除认知偏见的重要手段。基于高管流动的战略学习,关键之一就是现有高管团队对来自外部的专业和管理知识资源,以及由此形成的战略方案的接受和认可。诚如前述,现有的高管团队作为一个实践群体,具有相对的自我封闭性和高度制度化特征,当他们面对外部新观念、新思想和新知识的介入时,会表现出强烈的行政辖区和群体身份的防御动机[12,19],从而阻碍新知识的跨边界渗透。外部高管突破这一障碍的关键举措是要加强与现任团队成员的互动和沟通,争取群体认可并融入群体。吸引-相似理论认为,在社会交往的过程中,人与人之间在任何一个方面的相似性,比如相同的性别、相仿的年龄、相似的教育背景等,都会增加他们相互的好感和吸引力[23],从而有利于彼此之间的非正式沟通,包括频率和质量;相反,人与人之间的差异则会导致相互排斥[24]。显然,在新知识突破社会边界的过程中,人口特征的相似性有利于高管尽快获得认可和融入现有团队。另一方面,有证据显示,在克服知识跨边界转移中的认知偏见中,如NIH现象,沟通的作用至关重要[19]。

其次,人口学特征的同质化有利于降低跨边界战略学习中的政治阻力。一方面,研究显示,政治行为通常源自群体内部的,包括观念、立场、利益等方面的冲突和竞争[25],而人口学特征的同质化有利于降低这类冲突。在社会生活中,个体都存在一种强烈的分类观念,如通过性别、年龄、职业等人口学特征来区分不同的群体。自我归类(self-categorization)理论指出,人们有意识地以自我为中心,对与之关联的人,通过性别、年龄、种族等标识进行内群体(ingroup)与外群体(outgroup)的区分,并将与之相似的人群划归为内群体,与之差异显著者则划归为外群体[26]。社会认同(social identity)理论认为,在特定的社会群体中(如内群体),群体成员会产生相应的归属感,同时也能认识到作为该群体成员带来的情感和价值意义[27]。因此,基于人口学特征的群体分类有利于增加成员彼此间的认同,降低观念、利益等方面的冲突,从而降低群体内相关的政治行为。另一方面,有证据表明,在特定群体内,人口统计学上的相似性是形成稳定的政治联盟的基础,特别在政治行为运用程度较高的组织情景中[18]。这显示,外部高管与团队成员间的人口学的相似性,有利于其获得稳定的政治盟友。在战略学习过程中,外部高管要获得决策影响力,这一点非常重要。

综上所述,我们认为,通过影响流入高管与现任团队之间的认同和沟通,降低群体内的政治行为和获得政治影响力,流入高管与现任高管团队之间的关系人口学的相似性(或同质性)会显著提升目标企业的跨边界战略学习效应。为此,本文提出如下假设:

H3:流入高管与目标企业高管团队间的关系人口学特征(性别、年龄、学历、专业和任期)会影响目标企业的产品战略学习,即二者间的人口统计学特征越相似,目标企业新开发的产品类型与源企业已有产品类型的相似度会越高。

三、研究方法设计

(一)样本

由于要同时获取高管跳槽前后的源企业和目标企业的相关数据,本研究选取了国内制造行业的上市公司作为研究样本。之所以选择上市公司,一方面是因为国家强制上市公司公开披露经营管理过程中的重大事件,并要求其对公开数据承担法律责任,故其数据更容易获得且可靠性相对较高;另一方面,上市公司在年度报告中公布了反映其经营状况的主要数据,该文件可以直接从网络和数据库获得。

对于本研究中高管职位的界定,我们综合考虑了以下三个方面的信息:首先,根据《公司法》对上市公司高管人员的界定,高管职位包括董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监,我们将这些职位纳入样本;其次,由于部分上市公司将总工程师作为高管在企业的年度报告中予以披露,因此,在设有总工程师职位的公司,本研究也将其界定为高管;最后,在上市公司经营的过程中,董事长决定着公司的战略方向,而且董事长变动属于公司重大事件,影响公司的战略决策,故我们将董事长这个职位也纳入研究范围。综上所述,本研究所采用的高管职位包括董事长、董事会秘书、总经理、副总经理、财务总监和总工程师。

我们选取制造业行业的企业作为样本的原因有四个:第一,企业所处的行业不同,战略变化的程度和规模也会存在一定差别[28],选择单一行业有利于控制与行业相关的因素对企业战略变革的影响。第二,相对于其他行业,制造业的产品分类更加具体和可测量。国家对制造业行业产品有明确的分类规定,这样可以避免自主分类所造成的混乱,减少资料和数据方面的误差。第三,制造业竞争激烈,产品开发和更新换代的时间间隔短,不同企业之间相互学习、模仿的现象较为突出。第四,相对于上市公司行业分类中的其他行业,制造业企业超过了其他所有行业企业数量的总和(截止2013年6月22日),这为获取符合研究条件的样本创造了条件。基于上述考量,本研究最终选取的样本是来自沪、深证券交易所上市的1 606家制造业企业,其中有523家来自上海证券交易所,1 083家来自深圳证券交易所。

我们采用了两个途径进行数据搜集和相互比对。首先,我们搜集了来自新浪财经、搜狐财经、巨潮资讯等财经类网站公开的制造业上市公司2000-2012年的年度报告。由于我们需要考虑高管流动前后企业的5年数据(跳槽前源企业的2年和跳槽后目标企业的3年),同时考虑到网上公开的上市公司年度报告最早只能追溯到2000年,因此我们将研究样本限定在2002年至2009年之间有高管流动的企业,并通过流出和流入追踪对源企业和目标企业进行配对处理,这样实际获取的数据跨度为2000年至2012年;同时,我们排除了新任高管在目标企业在职时间短于1年的情况,一共获得了106位符合条件的高管和相应的106对企业样本。在此基础上,我们利用国泰安数据库的中国上市公司治理结构研究数据库,在30多万条有关高管变动的数据记录中进行了数据筛选和比对,最后获得了手工数据收集过程中遗漏的3条符合条件的数据记录,并进行了确认和补充。因此,最终我们获得了109位符合条件的高管和相应的109对企业样本。

进一步地,由于样本中有一些高管在源公司上市前已经任职,但上市前相关数据无法获得,我们删除了那些在源企业在职时间不详的36个样本。删除样本的依据在于:在职时间在我们的计量模型中为自变量,根据计量分析的相关原理,自变量的数据删失一般不会影响估计的无偏性[29]。另一方面,我们利用高管的关键性特征指标,如性别、年龄、学历、专业和前任职位,检验了删失数据的随机性问题。独立样本T检验表明,73个保留数据与36个删失数据之间不存在系统性的差异,显示数据删失具有良好的随机性[29]。综上,我们最后纳入分析模型的有效样本为73对。

(二)变量测量

1.战略学习效应

战略学习效应是指因高管流动而导致的目标企业向源企业进行战略模仿和学习的效应。本研究主要聚焦于企业产品开发战略方面的学习效应,即企业是否因为流入高管的影响而倾向于学习和模仿源企业,开发源企业已有的类似产品以进入与源企业已有的产品市场?在具体测量中,我们将战略学习效应操作为:目标企业在高管流入后3年内开发的新产品类型中与源企业高管流出前2年产品类型相似的比率。具体计算公式如下:

学习效应=[SX(]目标企业后3年与源企业前2年产品相似的新产品数量[]目标企业后3年新研发的产品类型总量[SX)](1)

为此,我们按照《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)中关于制造业产品分类的规定,进行产品分类检索。具体做法参考了目前关于产品战略研究的通用做法,如Boeker(1997)等依据分类标准中的最低层次编码,即四级编码,将同属于四级编码的产品规为一类产品,否则视为不同类型产品。比如,白酒制造对应编码为1521,啤酒制造对应编码为1522,它们属于两种不同类型的产品,而钻床、磨床等均属于编码为3521的金属切削机床制造类产品,因而它们被视为同一类产品。

2.高管前任企业的经验

目前,衡量高管前任企业经验的代理变量通常采用四个方面的特征变量:学历、专业、职位和在职时间[1,4,15]。本文的目的在于衡量因高管流动导致的企业间的战略学习效应,因此理论上应该尽可能控制高管自身的人力资本的影响,而学历、专业通常与此相关。另一方面,研究显示,衡量高管“携带”的企业战略知识资源的质与量,通常与其在该企业的在职时间和任职高低有关[4]。因此,我们最终选择了高管在前任企业的职位和在职时间作为前任经验的代理变量,来检验企业间的战略学习效应是否与高管的前任企业的战略知识资源流入有关。

对于高管前任职位的测量,我们采用的是0-1编码的方法,将副总经理及其以下的职位编码为0,将总经理及其以上的职位编码为1。而对于高管前任在职时间,是从高管在前任企业任职开始到转移当年的年数,整年后的零头中不足6个月的计为0年,6个月以上的计为1年,因此在职时间采用的数据均为整数年份。

3.关系人口特征

我们选取流动高管与目标企业高管团队之间在性别、年龄、学历、专业、任期等五个方面的差异,来测量他们之间的关系人口学特征。具体计算中,我们使用了与OReilly、Caldwell and Barnett(1989)及Tsui and OReilly(1989)相类似的计算公式[22,30]。在某个样本中,计算流动高管Sj在某一特定人口学变量上的值与该样本中每一个人Si在同一变量上的差的平方和,再除以该团队中的所有的高管人数,然后取其平方根。所使用的计算公式如下:

[SX(]∑[DD(]n[]i=1[DD)](Si-Sj)2[]n[SX)](2)

以性别为例,在一个由4名男性和3名女性组成的高管团队中,如果所研究的高管为男性,则其在性别上的关系分数为0.65。因为其与其他3名男性性别相同,差异为0,与3名女性性别均不相同,所以总差异为3,然后我们用3除以7,再取平方根得到0.65。在所有的关系人口学特征测量中,数据越小意味着同质性越高。

4.控制变量

为了提高研究的内部效度,我们控制了一系列的外源影响因素。

首先,为了控制来自高管自身人力资本及其相关特征对企业战略学习效应的影响,我们选择了高管的性别、年龄、学历、专业等四个特征变量加以控制。

其次,研究显示,目标团队的规模会影响到外源知识资源的转移效果,团队规模越大,知识转移的效果越差,因而战略学习的效应也越低[31]。基于此,我们选择高管转移当年目标企业的高管团队规模作为控制变量。

再次,在激烈竞争的市场中,即使没有高管转移,通过非正式渠道,同行业企业之间也存在着小企业向大企业学习、绩效不好的企业向绩效好的企业学习和模仿的现象。为了控制此类效应,我们分别获取了源企业和目标企业的社会影响度、企业规模的数据。其中社会影响度,我们主要是利用特定企业在网络上的出现频次来进行衡量,而企业规模用企业的资产总额来衡量。这两个变量主要用来控制企业间因其他渠道导致的学习效应。具体计算时我们采用了相对数据,即源企业和目标企业的社会影响度和资产总额的对数差额,来衡量配对企业的相对影响。

最后,我们进一步计算了高管流动前目标企业和源企业的产品相似度,以控制因市场需求和技术发展趋势所导致的产品开发战略相类似的情况。具体做法是计算高管流动前配对企业相同产品类型数量占配对企业所有产品类型总数的比率。

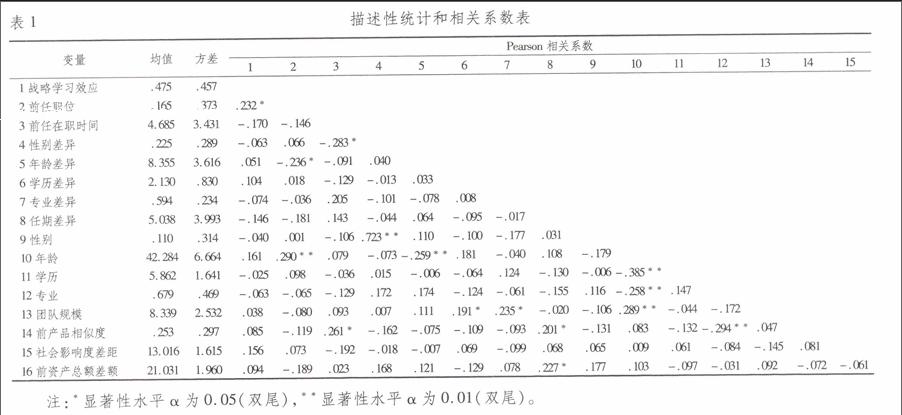

基于上述分析,我们最后获取的数据描述性统计及其相关情况如表1所示。

四、检验结果

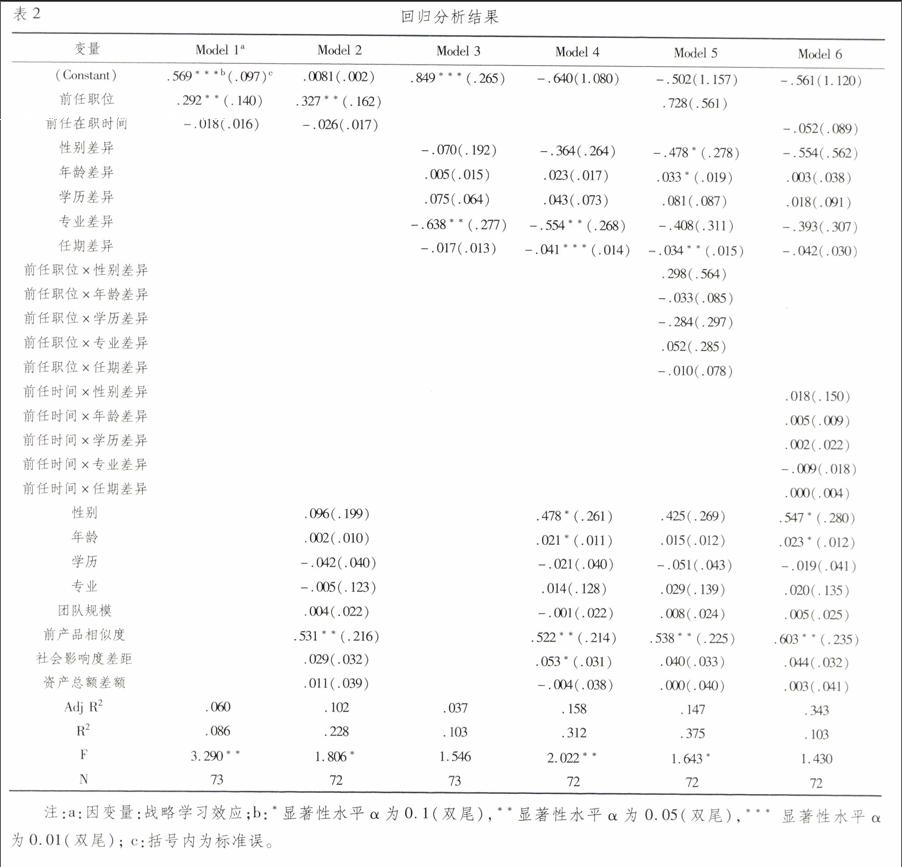

我们采用回归分析模型对相关假设进行检验,检验结果如表2所示。其中,所有模型的因变量均为“战略学习效应”。

模型1和模型2检验了假设H1和H2。数据表明:(1)高管的前任职位显著且稳健地影响到目标企业新开发产品与其前任企业的产品相似度,而且职位越高,其影响越大,表明高职位的高管流动能导致较好的学习效应,H1被验证。(2)高管在源企业的在职时间没有表现出预期的回归符号,令人惊讶地表现为负向关系,但不显著,H2没有得到数据支持。

模型3和模型4检验了假设3。结果表明:(1)关系人口学变量中,性别差异、专业差异和任期差异负向影响到目标企业的产品战略学习效应,其中性别差异不显著,专业差异显著(p<0.05),任期差异在模型4中显著(p<0.01),表明显示性别差异、专业差异和任期差异越大,高管流动导致的学习效应越小。(2)年龄差异和学历差异表现为正向影响目标企业的战略学习效应,但均不显著,暗示年龄和学历的异质性越高,目标企业新开发的产品类型与源企业已有产品类型的相似度越高,企业间的战略学习效果越好。与假设H3的判断相比,H3部分被验证。

进一步地,我们检验了高管的前任职位、在职时间与关系人口学统计变量之间的交互作用关系对跨企业战略学习的影响效应(模型5和模型6),结果显示均不显著。但是交互项的回归符号显示,性别差异和专业差异正向调节高管前任职位与目标企业的产品战略学习效应关系,即性别差异越大、专业差异越大,前任职位与战略学习效应的关系越紧密,而年龄、学历和任期的差异度则负向调节二者之间的关系,表明年龄差异、学历差异和任期差异越大,前任职位高低对战略学习效应的影响就越小。

相似地,关于高管的前任企业在职时间与目标企业的战略学习效应的关系中,只有专业差异为负向调节,其他关系人口学变量均表现为正向调节作用。

最后,模型2、4、5和6关于控制变量的回归结果显示,多数变量表现出稳定的影响效应。其中,个体特征方面,高管的性别和年龄对跨企业产品战略学习的影响为正,学历为负向影响,而专业的影响效应则不稳定;团队特征方面,团队规模的影响效应不稳定且不显著。此外,高管流动前的产品相似度、社会影响度差距对学习效应有正向影响,特别是前产品相似度的影响非常显著,显示目标企业开发的产品类型选择中,确实有很大程度与技术、市场发展的趋势有关,同时,因社会声誉、市场影响力而导致的企业间的战略模仿与学习也十分普遍。

五、结论与讨论

基于知识转移的视角,利用国内制造行业上市公司的样本数据,我们检验了高管前任企业经验、高管与现任团队间的关系人口学特征与目标企业战略学习效应之间的关联关系。研究结果揭示了较为丰富的理论含义和实践价值。

其一,正如理论和实践所观察到的,外部流入的高管对于企业的战略变革具有重要的影响。这不仅源自其(与内部高管相比)相对强烈的变革动机,也源自其对战略变革的方向乃至具体方案的重要影响,而后者通常与其在前任企业的任职经验密切相关。从知识转移的角度来看,高管流动不仅导致了高管的人力资本的转移,更为重要的是,导致了由其知晓和掌握的企业专有知识资源的跨边界转移,这类知识资源通常是企业创租和获取竞争优势的核心资源[16]。这类知识的跨企业边界转移,会直接导致高管新任企业的战略学习,即学习、模仿高管前任企业相关的战略,包括产品开发战略。本文为这类学习效应的存在提供了证据。研究数据显示,在控制了高管人力资本、团队规模,以及因企业声誉、技术和市场需求导致的模仿等效应的情况下,高管前任企业经验的代理变量之一,前任职位仍然显著地影响目标企业新开发产品与其前任企业早期开发产品的相似度,这是一类典型的战略学习效应。另一方面,我们注意到另一个代理变量,即高管在前任企业的在职时间对产品开发战略的学习效应为负向且不显著。事实上,在模型2的基础上通过添加在职时间的二次项的回归分析表明,在职时间与战略学习效应呈现弱二次项关系,即倒U型关系,最大值处于在职时间约为5.03年左右,这意味着在职时间短于5年的情况下,任职时间越长,战略学习效应越好,超过5年则呈现相反的趋势。我们进一步统计了样本分布情况,发现样本中有80.8%的样本位于5年及其以下水平,均值则只有4.685年,这显示,就样本而言,假设H2所蕴涵的判断是有一定的事实依据的。因此,总体来看,我们的研究较好地支持了这样的理论预期,即高管流动将导致跨企业的战略学习,而知识转移是其重要的作用机制。

其二,无论是从知识转移的视角,还是战略变革的视角,企业间的战略学习均是一个复杂的非线性过程,不仅牵涉到技术层面的因素(如知识吸收和融合的问题),还牵涉到社会和政治方面的因素[12,18]。基于相似-吸引、社会归类和身份认同等理论的基本逻辑,我们检验了流入高管与目标企业管理团队之间的关系人口学特征在降低(或增加)跨企业边界战略学习过程中的社会和政治障碍方面的作用。研究结果表明,专业和任期的同质性确实能够较为显著地提升跨企业的战略学习效应。从知识转移的角度来看,专业的相似性恰恰能减少来自技术和专业认知方面的壁垒,而任期的同质性——考虑到新任高管的任期(在计算时为零)——暗示了“新”团队较“旧”团队更容易接受外来思想和观念,更容易克服战略决策中的政治障碍,推进战略学习和战略变革。其他三个关系人口学统计变量,则表现得不如预期的显著。

其三,上述两类变量的交互作用可能由于样本量方面的限制,各个交互项均不够显著。尽管如此,相关项目的符号仍然值得我们深思并进一步深入考察。而对相关控制变量的考察显示,技术和市场发展的趋势容易导致企业采用类似的战略,特别是产品开发战略,而享有较好社会声誉的先进企业容易遭到后进企业的模仿,这一点结论与已有的关于母子公司和新创公司的研究结论具有异曲同工之处[4]。

本文的研究结论对于企业的高管聘任和战略变革实践具有一定的参考价值。总体来说,同行业的高管聘任有利于促进企业战略变革,但变革的方向和内容通常会学习和模仿高管的前任企业,这意味着在高管聘任时应该注意考察其前任企业的基本情况,特别是以推动变革为目的的高管聘任,尤其应予以注意。另一方面,从推动变革的成本和顺利程度来说,本研究的结论表明,在聘任外部高管的同时,应该同时关注到现任高管团队的调整,年轻的团队更容易接受外来观念,更有利于变革的顺利实施。最后,聘任高管作为一类获取行业和竞争对手战略性知识资源的有效工具,显然具有不可替代性,这也是为什么企业在聘任高管的同时要签订(跳槽)竞争排除性条款的实践意义。

参考文献:

[1] Boeker W. Executive migration and strategic change: The effect of top manager movement on product-marker entry[J].Administrative Science Quarterly, 1997,42:213-236.

[2] Rao H.,Drazin R. Overcoming resource constraints on product innovation by recruiting talent from rivals: A study of the mutual fund industry,1986-1994[J].Academy Management Journey,2002,45(3):491-507.

[3] Hambrick D. C.,Geletkanycz M. A.,Fredrickson J. W. Top executive commitment to the status quo: Some tests of its determinants[J]. Strategic Management Journal,1993,14(6): 401-418.

[4] Phillips J. D. A genealogical approach to organizational life chances: The parent-progeny transfer and Silicon Valley law firms,1946-1996[J]. Administrative Science Quarterly,2002,47:474-506.

[5] Agarwal R. E.,Echambadi A. M. and Franco M. B. Knowledge transfer through inheritance: Spin-out generation,development and survival[J]. Academy Management Journal,2004,47(4): 501-522.

[6] Rabbiosi L.,Santangelo G. D. Parent company benefits from reverse knowledge transfer: The role of the liability of newness in MNEs[J]. Journal of World Business,2013,48(1): 160-170.

[7] Bhide A. How entrepreneurs craft[J]. Harvard Business Review,1994(4-5).

[8] Kraatz M. S.,Moore J. H. Executive migration and institutional change[J]. Academy of Management Journal,2002,45(1): 120-143.

[9] Clercq D. D.,Sapienza H. J. When do venture capital firms learn from their portfolio companies?[J].Entrepreneurship: theory and practice,2005,29(4):517-535.

[10]Dokko G.,Wilk S.,Rothbard N. Unpacking prior experience: How career history affects job performance[J]. Organization Science,2009:51-68.

[11]Brown J. S.,Duguid P. Knowledge and organization: a social-practice perspective[J]. Organization Science,2001,12(2):198-213.

[12]Fitzgerald L.,Ferlie E.,Wood M.,Hawkins C. Interlocking interactions,the diffusion of innovations in health care[J]. Human Relations,2002,55(12).

[13]DiMaggio J.,Powell W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. America Sociological Review,1983,48:47-160.

[14]Finkelstein S.,Hambrick D. C.,Cannella A. A. Strategic leadership: Theory and research on executives,top management teams,and boards[M].UK: Oxford University Press,2009.

[15]Hambrick,D. C.,Mason P. A. Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of Management Review,1984,9:193-206.

[16]Castanias R.,Helfat C. The managerial rent model: Theory and empirical analysis[J]. Journal of Management,2001,27:661-678.

[17]Fredrickson J. W.,Mitchell T. R. Strategic decision processes: Comprehensiveness and performance in an industry with an unstable environment[J]. Academy of Management Journal,1984,27(2): 399-423.

[18]Eisenhardt K. M.,Bourgeois III L. J. Politics of strategic decision making in high-velocity environment: toward a midrange theory[J]. Academy of Management Journal,1988,31(4): 737-770.

[19]Szulanski G. Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm[J]. Strategic management journal,1996,17:27-43.

[20]Allison G. T. Essence of decision: Explaining the Cuban missile crisis[M].Boston: Little,Brown and Company,1971.

[21]Pfeffer J. Power in organizations[M].Marshfield,MA: Pitman,1981.

[22]Tsui,A. S.,OReilly III C. A. Beyond simple demographic effects: The importance of relational demography in superior-subordinate dyads[J]. Academy of Management Journal,1989,32(2):402-423.

[23]Baskett G. D. Interview decisions as determined by competency and attitude similarity[J]. Journal of Applied Psychology,1973,57: 343-345.

[24]Rosenbaum M. The repulsion hypothesis: On the nondevelopment of relationships[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986,51: 1156-1166.

[25]Mintzberg H. Power in and around organizations[M].Englewood Cliffs,N.J.: Prentice-Hall,1983.

[26]Turner,J. C.,Hogg,M. A.,Oakes,P. J.,Reicher S. D.,Wetherell,M. Rediscovering the social group: A self -categorization theory[M].Ox-ford,UK: Blackwell,1987.

[27]Tajfel,H. Social categorization[M].English manuscript of “La categorization social”. In Serge Moscovici(Ed.),1972,Introduction a la psychologies social,vol.1. Paris: Larousse.

[28]Gordon S. S.,Stewart W. H.,Sweo R. Convergence versus strategic reorientation: The antecedents of fast-paced organizational change[J]. Journal of Management,2000,26(5): 911-945.

[29]Wooldridge J. M. Introductory Econometrics: A Modern Approach,4th edition[M].South-Western,Cengage Learning,2009.

[30]OReilly C. A. III,Caldwell D. F.,Barnett W. P. Work group demography,social integration,and turnover[J]. Administrative Science Quarterly,1989,34:21-37.

[31]Wagner W. G.,Pfeffer J.,OReilly III C. A. Organizational demography and turnover in top-management groups[J]. Administrative Science Quarterly,1984,29:74-92.

(责任编辑:张曦)