园子沟遗址陶器分期研究

2021-03-01车亚风

车亚风

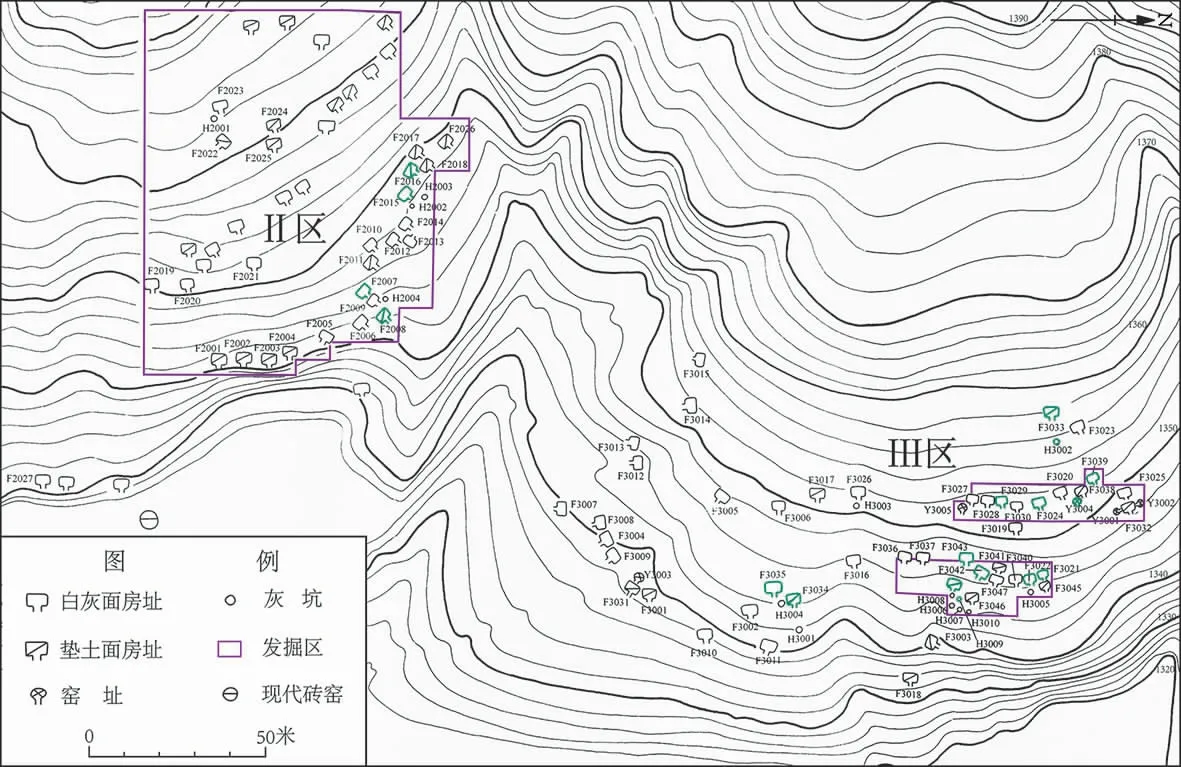

园子沟遗址位于内蒙古自治区凉城县岱海镇园子沟村北的山坡台地上, 遗址南临岱海,北依阴山支脉蛮汉山, 自南向北可分为三个台地,是内蒙古中南部地区现存最大的新石器时代晚期遗址。 (图1)内蒙古文物考古研究所于1986—1989 年对该遗址进行了较大规模的清理和发掘,获得了重要的田野考古资料, 并于2000 年出版了正式的发掘报告[1](以下简称《报告》)。

园子沟遗址是一处典型的老虎山文化时期的遗址。 老虎山文化在内蒙古中南部地区的考古学文化序列中占有重要位置, 但目前学术界对于老虎山文化的内涵、 分布范围等问题一直存在着不同意见[2]。 20 世纪80 年代在岱海地区开展的一系列重要的考古发掘, 特别是对园子沟遗址进行的大规模调查和发掘工作, 为研究老虎山文化提供了重要的材料。

图1 园子沟遗址地形与遗迹分布图

《报告》对该遗址的陶器变化规律和分期结果进行了较详细的介绍, 将遗址分为两期3 段:第1、2 段为早期,第3 段为晚期。 然而该分期却未充分利用遗址的叠压打破关系, 分期结果未与层位关系相联系, 典型陶器的演变缺乏层位关系的支持。 除遗址发掘报告之外,田广金[3]、孙周勇[4]、韩建业[5]等先生对园子沟遗址的陶器分期也都有过不同程度的论述。 但上述文章主要是将园子沟遗址作为岱海遗址群的一部分来对遗址群进行分期研究,或者作为比较、分析对象的一部分,并非关于园子沟遗址的完整分期, 例如田广金文仅选取园子沟遗址的4 组陶器作为代表来参与整个岱海遗址群的陶器分期。总的来说,当前学术界对园子沟遗址的研究尚不充分, 核心在于对园子沟遗址出土陶器的分期方案尚未达成共识。

笔者在梳理完遗址发掘资料后,认为《报告》中部分陶器的分型定式、期段划分等结果仍有再讨论的空间。 此外,虽然园子沟遗址各时期陶器间的差异主要表现在细节上,彼此衔接得较为紧密,属于一个大的时期,但这种差异主要是同一文化在不同时代的表现,也为本文进行分期研究提供了前提可能。 所以,本文拟在前人研究的基础之上,依据层位学、类型学基本理论,通过分析典型陶器的演变过程,建立起园子沟遗址的陶器分期框架,来对该遗址重新进行分期研究,以期对园子沟遗址的文化面貌、发展脉络乃至老虎山文化的内涵特征等有进一步的认识。

一、叠压打破关系分析

园子沟遗址正式发掘面积为2035 平方米,加上清理的部分, 实际发掘面积不少于4000 平方米,共分三个发掘区,由南向北依次为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区。 根据《报告》介绍,Ⅱ区、Ⅲ区文化堆积深厚且有大面积区域经过正式发掘,其文化堆积层次和包含物均可大致互相对应;Ⅰ区由于堆积浅且仅经清理,其堆积难以与Ⅱ区、Ⅲ区相对应。

判断各遗迹单位的相对早晚关系,需要结合层位关系来加以分析:包括各类遗迹的开口层位以及它们之间直接的层位关系。 遗迹间直接的层位关系又可分为两种情况:存在叠压打破关系的遗迹间可能有早晚差异,称之为异时性的层位关系;由同一地面(例如院落、房基面等)联系在一起的遗迹则可能基本同时,称之为同时性的层位关系。 园子沟遗址异时性的层位关系共有9 例(表1), 同 时 性 的 层 位 关 系 有4 例:F2013 和F2014 共 外 间,F2016 和F2017 共 院 落,F3028、F3029 与F3030 共 院 落,F3038 与F3039 共 院 落。上述层位关系中,属同时性者基本可以确定为同期;异时性者只是存在不同时期的可能性,其认定主要还需依靠其中包含的陶器。

表1 中诸遗迹单位间的叠压打破关系为园子沟遗址进行类型学分期研究提供了坚实的层位学基础。 然而需要注意的是,单位之间存在的叠压打破关系只能表明其相对年代早晚关系,并不能直接代表它们的分期。 因此,在依据层位关系的同时,还需结合器物形态与组合关系的演变所表现出的诸考古学现象的变化,以此为基础而进行的分期才具有实质意义。 张忠培先生曾指出:“在考古学遗存中,陶器反映年代、地域的变化最为敏感,是经常注重研究的一种遗存。 ”[6]所以,需从层位关系与陶器组合变化出发,来检索《报告》各遗迹单位中的出土陶器,通过比对同类型器物在不同发展时段的差异,建立起该遗址陶器的演变框架。

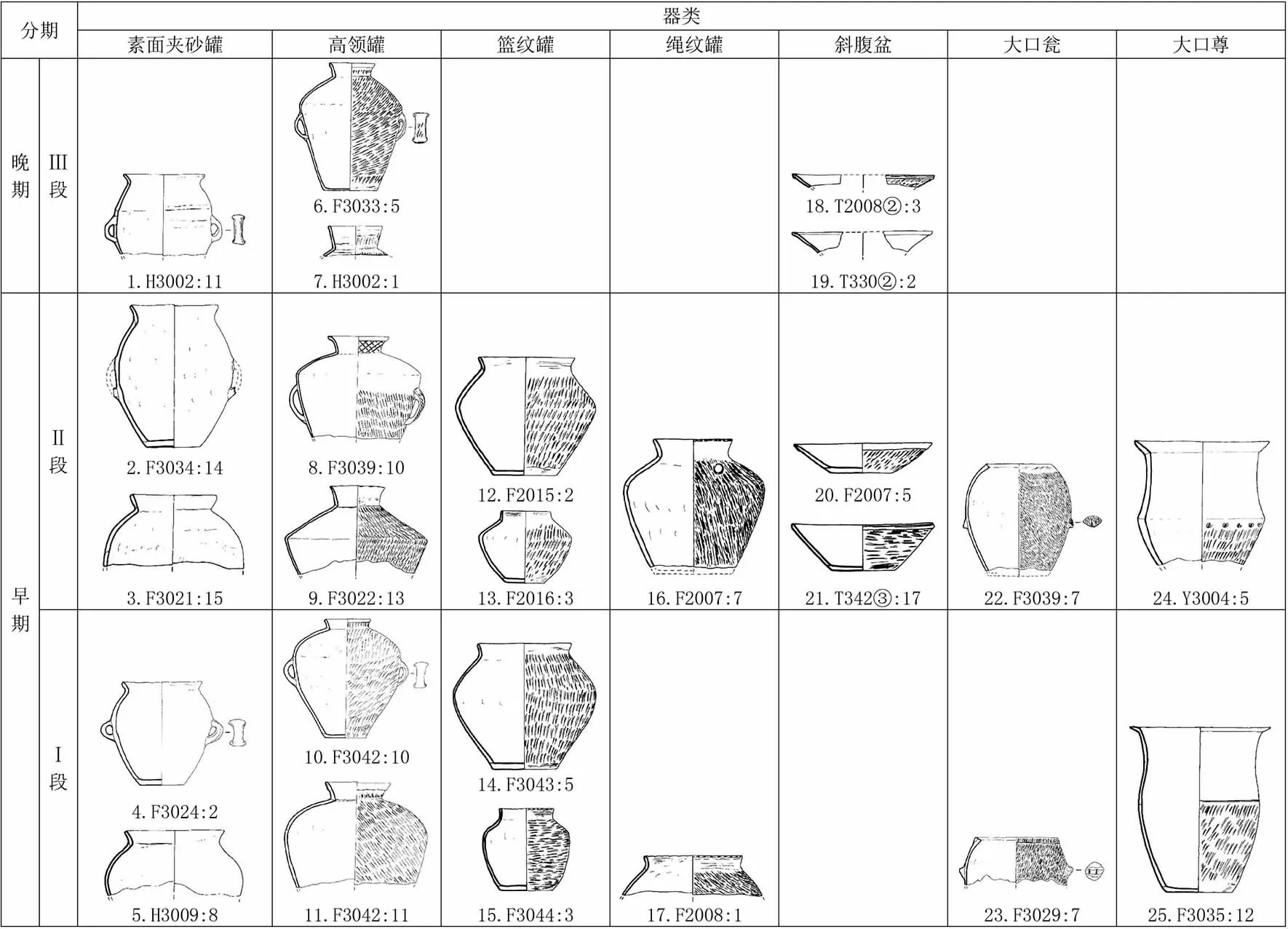

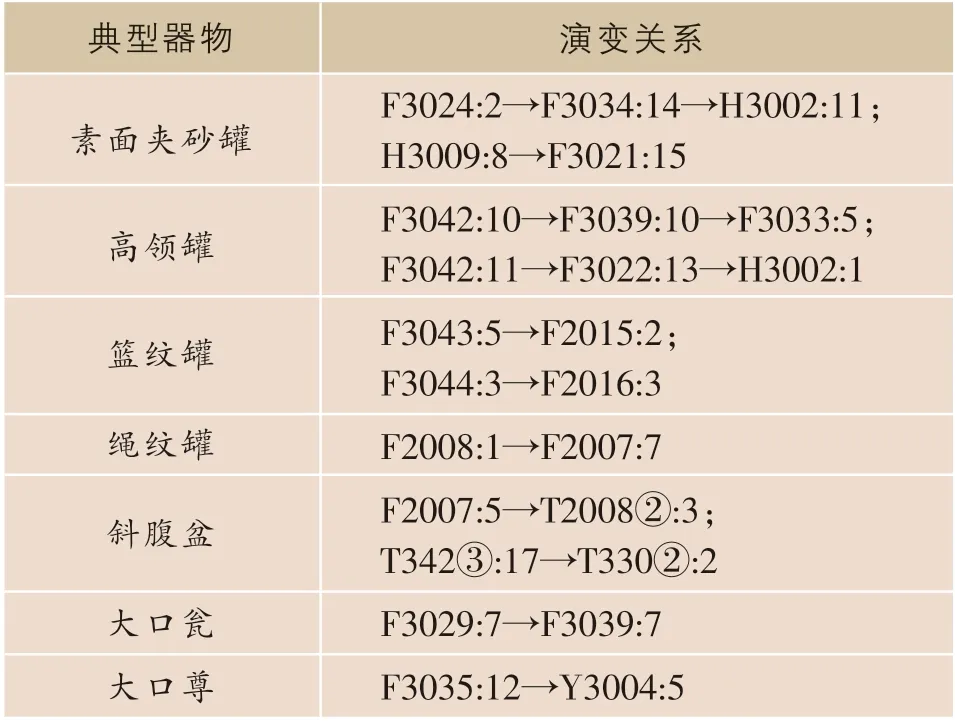

经过整理,发现可以进行类型学研究的典型陶器有素面夹砂罐、高领罐、篮纹罐、绳纹罐、斜腹盆、大口瓮和大口尊等。 依据各单位出土的可对比同类器而得出下列具有类型学排比意义的层位关系。 (表2)

表1 园子沟遗址各遗迹单位层位关系

二、典型陶器期段划分

根据上述层位的叠压打破关系,并结合不同类型器物间的共存关系,试对园子沟遗址典型陶器的演变趋势做以下分析。

1.素面夹砂罐。 分为带耳素面夹砂罐和无耳素面夹砂罐。 叠压于③层下的F3024 出土有一件带耳素面夹砂罐F3024:2,敞口,鼓腹,最大腹径位于上腹部且明显大于口径[1]113。 (图2-4)F3034叠压于②层下,在年代上晚于F3024,出土一件带耳素面夹砂罐F3034:14,微折肩,圆弧腹,最大腹径位置下移, 由明显大于口径变为稍大于口径,出现台底[1]98。 (图2-2)H3002:11 出土于①层下,口沿变为外折,折肩,圆弧腹,最大腹径位于中腹部且略大于口径[1]145。(图2-1)以上不同层位的三件器物演变规律是:口沿由外敞变为外折;腹部由鼓腹变为圆弧腹;最大腹径由明显大于口径逐渐变为略大于口径,最大腹径位置由上腹部逐渐下移到中腹部;出现台底;器身整体变得更加瘦长。 按照上述演变规律去观察其他遗迹单位出土的带耳素面夹砂罐,凡是能够辨别基本形态特征者,并没有出现相反的例子。

出土于③层下的无耳素面夹砂罐H3009:8[1]149(图2-5),应是出土于②层下的无耳素面夹砂罐F3021:15[1]108(图2-3)的祖型。 这两件器物的演变趋势与F3024:2→F3034:14→H3002:11 相符,也是口沿由外敞变为外折,腹部由鼓腹演变为圆弧腹, 最大腹径由明显大于口径变为稍大于口径。这也反过来验证了之前总结的关于素面夹砂罐的演变规律是能够成立的。

2.高领罐。分为带耳高领罐和无耳高领罐。开口于③层下的F3042 出土2 件高领罐[1]136。 其中F3042:10 为带耳高领罐, 整体形状近正方形,侈口,矮领,圆鼓肩,腹部较鼓,下腹内收成小平底,外壁拍印篮纹。 (图2-10)F3042:11 为无耳高领罐,侈口,矮领,圆鼓肩。 (图2-11)在层位上晚于F3042 的F3039 出土一件带耳高领罐F3039:10[1]131(图2-8),领稍高,口略外侈,折肩,肩宽较F3042:10缩小。 ①层下出土的带耳高领罐F3033:5[1]97(图2-6)领较高,口稍外侈,折肩,肩宽较F3039:10缩小, 下腹斜直, 底较大。 出土于不同层位的F3042:10、F3039:10、F3033:5 之 间 的 演 变 规 律 应是:口部由敞口向直口转变;领逐渐增高;肩部由圆鼓肩变为折肩,肩宽逐渐缩小,且折肩内夹角由近直角转为钝角;底部逐渐变大;器物整体形状变得更加瘦长。

开口于②层下的F3022 出土一件无耳高领罐F3022:13,口部稍外侈,领较高,折肩[1]111。 (图2-9)出土于①层下的无耳高领罐H3002:1 口部略外侈,高领[1]145。 (图2-7)这两件器物和F3042:11 除了层位早晚不同外,在形态上还存在着逻辑上的演变关系,其演变序列应为F3042:11→F3022:13→H3002:1,即口部由侈口逐渐过渡为直口,领部逐渐增高,肩部由圆鼓肩转为折肩。 这种演变趋势与F3042:10→F3039:10→F3033:5 相同。这也说明前面总结的高领罐的演变序列是成立的。

3.篮纹罐。分直口篮纹罐和敞口篮纹罐两种。出土于③层下的直口篮纹罐F3044:3[1]143(图2-15),特征为大口,鼓肩,下腹内收平缓,底部较大。 开口于②层下的F2016 出土一件直口篮纹罐F2016:3[1]66(图2-13),口部较大,鼓肩明显变宽,下腹部斜弧内收,底部较前者减小。

同理可知③层下出土的敞口篮纹罐F3043:5[1]140(图2-14) 与②层下的敞口篮纹罐F2015:2[1]66(图2-12)之间也具有形制上的演变关系:口径由大变小,肩部由溜肩变为折肩,底部由大变小。

4.绳纹罐。 F2008 出土的绳纹罐F2008:1[1]55(图2-17)外形特征为侈口,溜肩,最大径位于上腹部, 外壁拍印绳纹。 开口于②层下且叠压于F2008 之上的F2007,出土一件绳纹罐F2007:7[1]51(图2-16),其外形特征为卷沿,折肩,颈部稍长,腹部斜弧近直,最大径上移到肩部。 年代上具有早晚关系的这两件绳纹罐的演变规律为:口部由侈口变为卷沿,出现折肩,颈部变长,最大径由腹部上移到肩部,器物外形变得更加瘦长。

表2 园子沟遗址可利用的层位关系

5.斜腹盆。 Ⅱ区②层下的F2007 出土一件斜腹盆F2007:5[1]51(图2-20),腹部较浅,腹壁较倾斜。叠压于其上的②层出土的一件斜腹盆T2008②:3[1]15(图2-18)则为浅腹,腹壁倾斜。 这两件器物似乎演示了斜腹盆的演变关系为:层位上越早的斜腹盆腹部越深,腹壁倾斜度较小,越晚的则腹部越浅,腹壁越来越倾斜。

通过观察,发现Ⅲ区的这类斜腹盆也符合上述演变规律,例如③层出土的斜腹盆T342③:17[1]19(图2-21) 和②层出土的斜腹盆T330②:2[1]17(图2-19)之间的演变序列T342③:17→T330②:2 与F2007:5→T2008②:3 相符, 也是腹部逐渐变浅,腹壁倾斜程度逐渐增大。

6. 大口瓮。 ③层下出土的大口瓮F3029:7[1]123(图2-23)为内斜大方唇,口微敛,外壁拍印绳纹,鋬在最大腹径处。 叠压于其上的②层出土一件大口瓮F3039:7[1]131(图2-22)和前者相比口部更敛,肩部向外弧曲,外壁拍斜绳纹,鋬在最大腹径以下。 不同层位出土的这两件大口瓮的演变规律应为:口部内敛加剧,鋬的位置由最大腹径处下移到最大腹径之下。

7.大口尊。 ③层下出土的大口尊F3035:12[1]102(图2-25),敞口,折沿宽平,圆弧腹,最大腹径小于口径,上腹内凹,中腹微鼓。 叠压于其上的②层出土一件大口尊Y3004:5[1]153(图2-24)则为敞口,折沿上翘,最大腹径略小于口径,上腹内凹明显,中腹折。 因此判定这两件大口尊具有这样的演变关系:折沿由宽平变为上翘,上腹内凹更加明显,中腹则由微鼓变为折腹,最大腹径由明显小于口径变为略小于口径、二者之比趋同。

上述典型器物间的演变关系见表3。

纵观园子沟遗址各类典型陶器的演变规律,可以从中发现:

中型的素面夹砂罐整体外形特征为不断拉长,口沿由外敞向外折转变,口沿高度逐渐缩短,腹部收束明显,有的出现台底。 大型和小型的素面夹砂罐的演变尚未发现规律。 高领罐的整体外形特征由近正方形向长方形转变,以口、肩部位的变化最为突出,口部由敞口向直口转变,领逐渐增高,肩部由圆鼓肩变为折肩。 篮纹罐有直口篮纹罐和敞口篮纹罐两种,整体器形特征为口径由大变小,肩部由溜肩变为折肩,底部由大变小。斜腹盆的演变规律是腹部由深逐渐变浅,腹壁的倾斜程度逐渐增大。 绳纹罐的口部由侈口变为卷沿,最大径由腹部上移到肩部,有的出现折肩,器形整体变得更加瘦长。 大口瓮则是口部内敛更加明显,鋬的位置由最大腹径处下移到最大腹径之下。 大口尊为敞口,折沿,折沿由宽平变为上翘,上腹内凹加剧,中腹由微鼓变为折腹,最大腹径由略小于口径转变为略大于口径。

根据类型学研究中的横联法确定以上各类陶器所在单位的相对年代,并依据这种不同年代间的早晚关系所表现出来的阶段性特征来对陶器进行期段划分。 结合上文可将这些典型器物所在单位划分为三段:F2008、F3024、F3029、F3035、F3042、F3043、F3044 和H3009 为Ⅰ段;F2007、F2015、F2016、F3021、F3022、F3034、F3039 和Y3004为Ⅱ段;F3033、H3002 为Ⅲ段。

从整个遗址出土的陶器特别是罐类陶器来看,第Ⅰ、Ⅱ段之间衔接得最为紧密:第③层下叠压的单位被归入第Ⅰ段,第②层下叠压的单位被归入第Ⅱ段;器物群基本相同,都出土有素面夹砂罐、高领罐、篮纹罐、绳纹罐和大口瓮,只是式别上有所差异。 第Ⅲ段与第Ⅰ、Ⅱ段之间的区别相对明显: 第①层下叠压的单位被归入第Ⅲ段;此段某些器物开始消失,如大口尊;陶器特征与前两段相比差异较为显著。

由此, 可将园子沟遗址分为早、 晚两期:第Ⅰ、第Ⅱ段为早期,第Ⅲ段为晚期。 各段之间具有明显嬗变关系的典型陶器如图2 所示。 该分期结果以园子沟遗址的叠压打破关系为基础,从层位关系、组合、演变趋势进行分析、检验,以期对遗址陶器的阶段变化与发展脉络有一个清晰的认识。

图2 园子沟遗址典型陶器分期图

三、结语

园子沟遗址的早期阶段为其兴盛时期,尤其是第Ⅱ段,不仅器物数量众多,而且器形也较丰富。 园子沟遗址晚期的遗存相对较少,可能是遗址开始走向衰落的征兆,而且出土的陶器与前期相比也显示出了一定的雷同与差异,和文化演变过程中所呈现的扬弃逻辑相符合。

本文通过对园子沟遗址所出典型陶器重新进行分析研究, 得出了园子沟遗址的期段划分结果,为进一步了解该遗址的文化面貌、发展进程等提供了新的依据。 作为老虎山文化的一处重要遗址,园子沟遗址素面夹砂罐占绝对地位的文化特征与周边同属老虎山文化的老虎山、西白玉、板城、面坡等遗址又有所差异,希冀本文的分期方案能为研究这些遗址间的交互影响提供新的视角,也能对老虎山文化分期框架的完善及文化内涵的研究有所裨益。

表3 园子沟遗址典型器物演变关系

本文写作过程中, 得到李伊萍教授的悉心指导,在此表示感谢。