南京市浦口区高新路刘宋墓发掘简报

2021-03-01南京市考古研究院

南京市考古研究院

2015 年4 月,为配合南京市浦口区高新路以西建设,南京市考古研究院在其范围内进行勘探和发掘工作,共发掘墓葬3 座,其中一座为南朝刘宋墓(编号为2015NPGXM1,下文简称M1)。 (图1)现将发掘情况简报如下。

一、墓葬形制

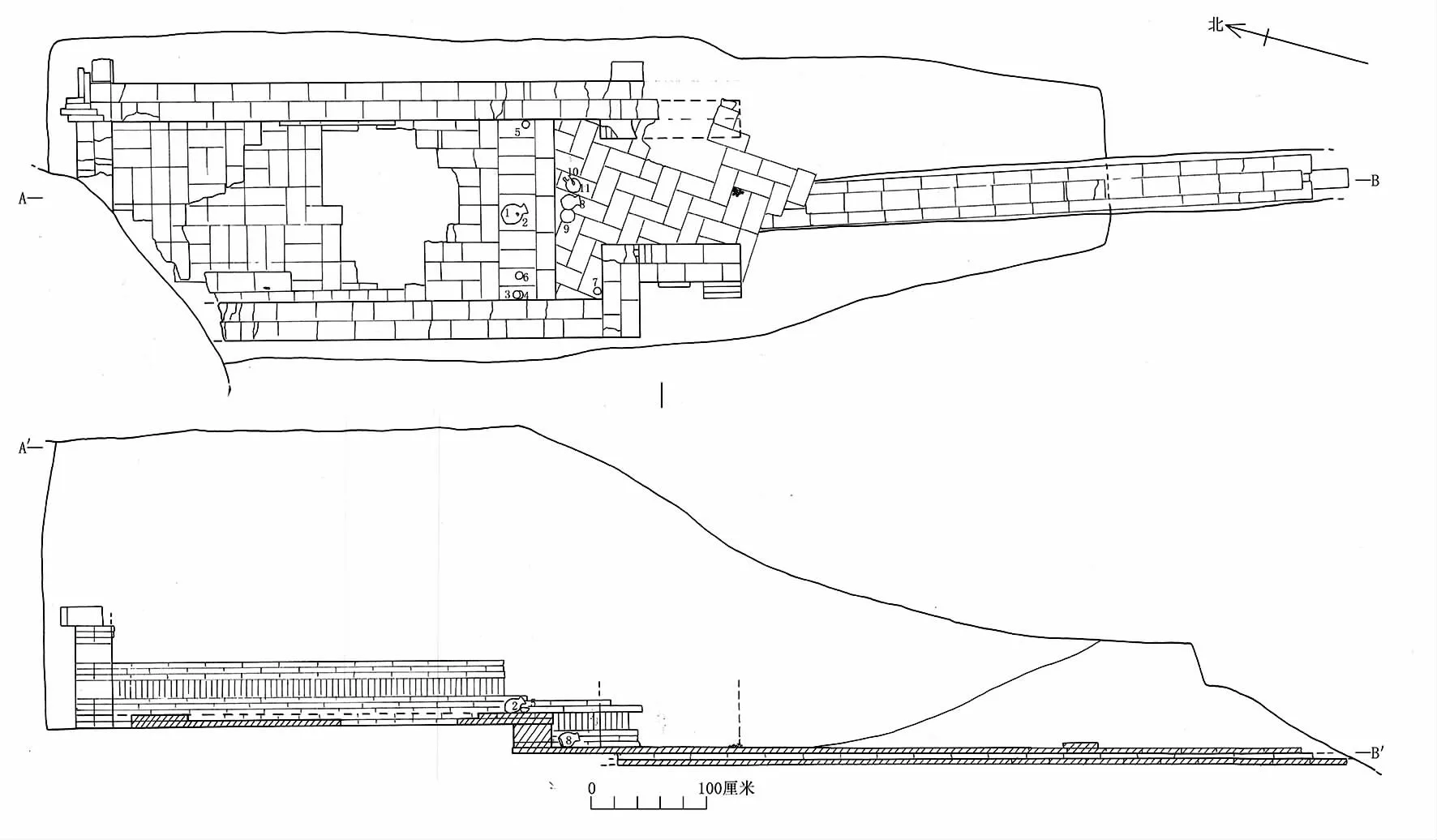

M1 为竖穴土坑砖室结构,由墓道、排水沟、砖室组成。 方向165°。 (图2)

墓道平面呈长方形, 斜坡状, 坡度14°, 残长3.18 米,宽1.36~2.39 米。

排水沟起于墓室前部,经甬道、墓道向外延伸,发掘长度1.28 米。 砌筑方式为底铺平砖一层,上砌两层平行竖砖,再上为一层平砖,形成宽6 厘米、高5 厘米的排水孔道。

砖室平面呈长方形,由甬道和墓室组成,全长5.4 米。 由于墓葬早年曾遭盗掘, 封门和墓顶皆无存,两侧墓壁破坏严重。

甬道位于墓室前部偏东,平面呈长方形,长1.2 米,内宽0.9 米。 甬道两侧壁砌于铺地砖上,其上为“三顺一丁”组砖,残存两组,残高0.9 米。

墓室平面近长方形,内长4.2 米,宽1.54~1.56 米。墓室的后部有一处高于地砖0.3 米的棺床,长4.2 米,与墓室等宽。棺床铺砖分两层,上层为“人”字形组砖,下层为席形地砖,前部为锁口。砌筑方法为底铺平砖两层,上砌竖砖一层,再上为两层平砖。墓室两侧壁砌于铺地砖上,其上为“三顺一丁”组砖,残存四组,残高1.24 米。

M1 残存墓砖均为素面砖, 泥质灰陶,长方形,长30 厘米,宽15 厘米,厚4 厘米。

二、出土器物

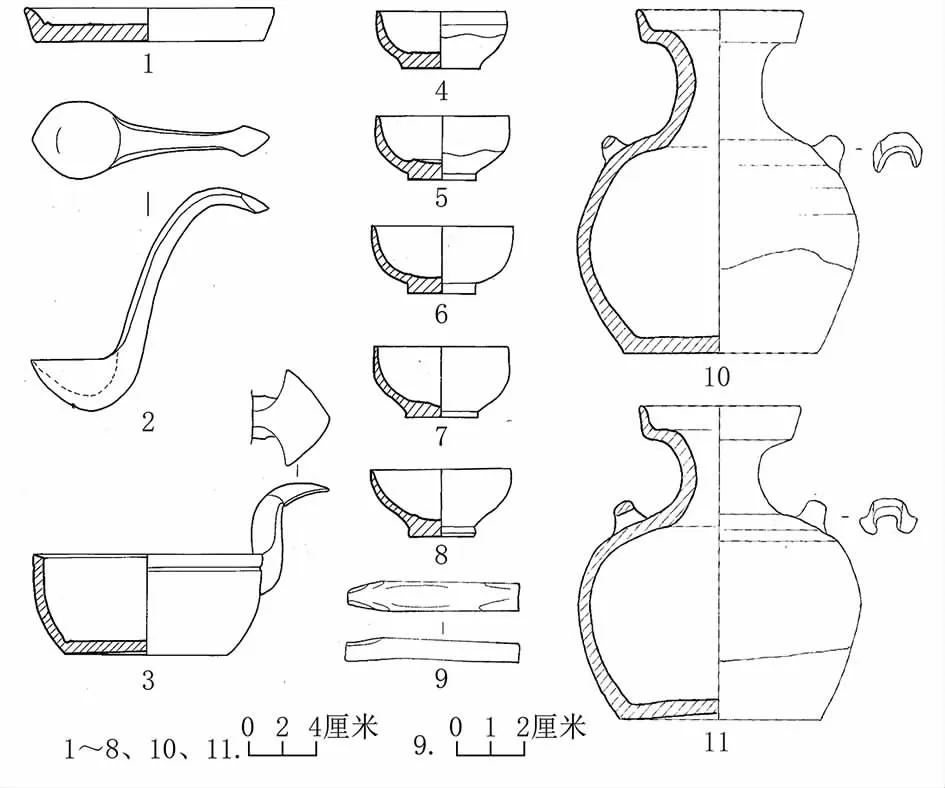

M1 随葬器物主要集中于墓室前部,有陶盘、陶魁、陶勺、青瓷盏、青瓷盘口壶、铜钱,共计12 件。

1.陶器 有陶盘、陶魁、陶勺。

陶盘 1 件。标本M1:9,灰陶,敞口,斜直壁,平底。 内底有两道凸弦纹。 口径14.8 厘米,底径13.8厘米,高2.0 厘米。 (图3-1)

陶魁 1 件。 标本M1:11,灰陶,直口,弧腹下收,平底微凹。 一侧有弯曲的长柄,柄首呈菱形。 口径13.6 厘米,底径9.6 厘米,高10.2 厘米。(图3-3)

陶勺 1 件。 标本M1:10,灰陶,尖唇,敞口,斜弧腹,圈足。 一侧有弯曲的长柄,柄首呈菱形。 长14厘米。 (图3-2)

2.瓷器 有青瓷盏、青瓷盘口壶。

青瓷盏 5 件。 灰白胎,通体施青釉,部分器物釉已剥落。 根据底部不同,分二型:

图1 刘宋墓位置示意图

图2 刘宋墓平、剖面图

A 型 1 件。 标本M1:7,敞口,圆唇,弧腹下收,平底。腹部饰一道细凸弦纹。口径7.8 厘米,底径4.8厘米,高3.4 厘米。 (图3-4)

B 型 4 件。 敞口,圆唇,弧腹下收,平底,假圈足。 标本M1:3,口径8.0 厘米,底径4.0 厘米,高3.8厘米。 (图3-5)标本M1:4,口径8.4 厘米,底径4.0厘米,高4.0 厘米。 (图3-6)标本M1:6,口径8.0 厘米,底径4.2 厘米,高4.2 厘米。(图3-7)标本M1:5,口径8.4 厘米,底径4.0 厘米,高4.0 厘米。(图3-8)

青瓷盘口壶 2 件。形制相似,盘口微侈,圆唇,细束颈,鼓腹,平底微凹。 肩饰一道弦纹。 肩附两个对称桥形系。 施青绿釉,釉不及底,局部釉剥落。 标本M1:8,高20.2 厘米,口径10 厘米,底径11.4 厘米,腹径16.2 厘米。 (图3-10)标本M1:2,口沿外饰两道弦纹,高18.8 厘米,口径9.8 厘米,底径11.6 厘米,腹径15.2 厘米。 (图3-11)

3.其他 有滑石猪、铜钱。

滑石猪 1 件。标本M1:1,作匍匐状。 长5.1 厘米,宽0.9 厘米,高0.6 厘米。 (图3-9)

铜钱 1 串,位于甬道内。 出土时多锈结成块,经除锈共得24 枚,可分为五铢、四铢、孝建四铢三种。“五铢”铜钱7 枚,均为剪凿“五铢”。文字及背面穿郭均模糊。 由于钱体剪凿程度不同,大小不一,钱径1.66~2.14 厘米、 穿径0.95~1 厘米, 重0.5~1.3克。 (图4-1)“四铢”铜钱2 枚。 钱体规整,钱文方正,可分为二型。 其中,Ⅰ型1 枚。 直径2.1 厘米,穿径0.95 厘米,重1.7 克。Ⅱ型1 枚。 直径2.17 厘米,穿径0.95 厘米,重1.3 克,较之Ⅰ型,面背钱穿上下均多一星。 (图4-2)“孝建四铢”铜钱15 枚,面文为薤叶文,纤细柔长,大小轻重不一,面背均有内外郭, 直径1.5~2.26 厘米、 穿径0.8~1.1 厘米, 重量0.6~1.9 克,可分为三型。 Ⅰ型8 枚,面文“孝建”,背文“四铢”。 (图4-3)Ⅱ型1 枚,面文“孝建”,背文“四铢”反向。 (图4-4)Ⅲ型6 枚,面文“孝建”,背无文。 (图4-5)

三、几点认识

1.墓葬时代。 M1 出土的数枚“孝建四铢”钱,为判定墓葬时代提供了重要的证据。 据史书记载,“孝建四铢”始铸于刘宋孝武帝孝建元年(公元454 年)春正月壬戌,于明帝泰始三年(公元467年)罢焉。故孝建元年(公元454 年)为该墓的上限年代。 另外,M1 残存墓砖皆为素面,不似南朝中晚期的花纹砖、画像砖,亦说明其年代较早。M1 出土的青瓷盘口壶虽颈部瘦长, 但口径小于腹径且没有后来的外敞。综上所述,墓葬的年代可定为刘宋晚期。

2.出土铜钱。 南京地区发掘的刘宋墓葬中,出土有铜钱的不多,且多为“五铢”之类的前朝货币。经科学发掘发现的刘宋货币十分罕见, 主要有南京隐龙山南朝墓[1]出土的刘宋“元嘉四铢”,南京栖霞区东杨坊南朝墓[2]出土的刘宋“元嘉四铢”等。本次发掘M1 共出土铜钱24 枚, 其中刘宋货币17枚,所占比例超过70%,且“四铢”与“孝建四铢”同出,这在南京地区尚属首次。

M1 发现的五铢钱均为剪凿五铢, 且文字漫漶,可见流通时间较长。 由于货币匮乏,五铢钱凿一为二,便可作两枚使用,自东汉末开了剪凿五铢的风气, 便一发而不可收。 魏晋之际沿用前朝旧钱,导致后世五铢钱越凿越小却不影响流通,在汉末六朝墓葬中,这些剪凿五铢较为常见。剪凿五铢的盛行也是后世刘宋铸币逐渐薄小的原因之一,市面流通的均是剪凿小钱,想要通过铸币获利,新铸币也必然薄小。

四铢钱系刘宋文帝元嘉七年(公元430 年)冬始铸于京师建康,是刘宋政权第一次正式铸钱,结束了刘宋初期袭旧制、 实行西晋不铸钱的货币政策。 《宋书·颜竣传》中记载:“元嘉中铸四铢钱,轮郭形制,与五铢同,用费损,无利,故百姓不盗铸。”说明 “元嘉四铢” 是当时刘宋政权官铸的足值货币。M1 出土的两枚四铢钱,虽锈蚀严重,但制作精整,文字方正,尺寸较大,形制与南京隐龙山南朝墓出土的四铢钱基本一致,应为刘宋官铸之“元嘉四铢”。 其中Ⅱ型四铢上的星点,应为铸造过程中的定位星。

“孝建四铢”是刘宋铸造的第二种货币,为孝武帝孝建元年更铸。该币形制初与“四铢”相似,后期逐渐减轻。 《宋书·颜竣传》:“及世祖即位,又铸孝建四铢……所铸钱形式薄小,轮郭不成就。于是民间盗铸者云起,杂以铅锡,并不牢固。 ”可见“孝建四铢”存在官民同铸的现象。 M1 所见“孝建四铢”,大小不一,轻重有别,正是对史料最好的印证。其中大小形制类“元嘉四铢”者应为官铸货币,而薄小粗劣、 背文颠倒甚至省去背文者则大概属民间私铸。

图3 出土器物

图4 铜钱拓片

M1 出土的铜钱品种丰富,时代明确,为研究刘宋时期的货币经济提供了重要资料。

执笔人:朱中秀 王 海