新型冠状病毒肺炎疫情期间植入式心脏自动复律除颤器患者的随访和预后分析

2021-02-27王洁褚松筠王玉玲范芳芳盛琴慧蒋捷高澜李康陈尔冬金汉贺鹏康夏驭龙周菁

王洁 褚松筠 王玉玲 范芳芳 盛琴慧 蒋捷 高澜 李康 陈尔冬 金汉 贺鹏康 夏驭龙 周菁

2019年底,全国新型冠状病毒肺炎(corona virus disease 2019, COVID-19)疫情的蔓延引起了世界范围内的紧张焦虑情绪增加[1]。近来已有报道应激性心肌病在疫情之下的发生率显著升高,可能与疾病流行相关的精神心理应激、社会经济压力以及与隔离相关的家庭支持减少相关[2-3]。紧张焦虑加剧的交感神经兴奋也可能促进恶性心律失常的发生。植入式心脏自动复律除颤器(implantable cardioverter defibrillator,ICD)的患者常有较严重的心脏基础疾病,并常伴有潜在精神心理问题。本研究调查COVID-19疫情期间ICD患者随访情况和不良心血管事件的发生,探讨COVID-19疫情对ICD患者的可能影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究纳入北京大学第一医院因心原性猝死一级或二级预防适应证植入ICD的患者队列中,2019年1月24日至2020年7月16日完成随访的人群。研究组定义观察时间段的起始(2020年1月24日)为因COVID-19疫情国内开始强化防控和交通管控的时间;观察结束时间(2020年7月16日)为北京市散发病例清零,全市降为中风险区域的时间。病例自身历史对照时间段定义为2020年1月24日前6个月内时间段(2019年7月24日至2020年1月16日)。对照组为2019年同期(1月24日至7月16日)完成ICD随访的患者。调查患者特征,随访方式[电话和(或)诊室随访],不良心血管事件的发生情况。研究组自身对比疫情前与疫情期间事件,并与2019年同期随访的对照组进行对比。研究获得北京大学第一医院伦理委员会批准。

1.2 随访流程

预期随访定义为:ICD患者按预期随访时间(术后1个月、3个月、6个月、12个月,之后每6个月)来诊室随访或电话随访。非预期随访定义为:有症状患者在预期随访时间之外的就诊。患者来诊室随访时进行程控,读取ICD事件记录,测试起搏感知功能参数,电池电压。同时评估临床表现和心功能状态,决策是否需要入院进一步诊治。

1.3 研究终点

主要研究终点包括:(1)不良心血管事件定义为发生ICD电击,心力衰竭加重(门急诊就诊),心脏原因再入院,心脏移植或死亡;(2)器械相关不良事件定义为ICD报警,起搏、除颤参数异常,电池电量提前耗竭。发生于1例患者中的随访某一时间点的同一类别事件记录为单独1次事件(例如患者在2020年2月25日受到30次ICD电击,记录为不良心血管事件中的1例次电击)。次要研究终点定义为患者遭受的ICD电击频次。

1.4 统计学分析

所有数据采用SPSS 22.0软件进行统计。连续计量变量以均数 ±标准差(±s>)或中位数和四分位间距[M(Q1,Q3)]表示,两组比较采用独立样本t检验或非参数检验。计数资料以例数及比值(%)描述,两组比较采用卡方或Fisher精确概率法检验。研究终点在COVID-19疫情和疫情前历史同期人群中发生次数的比较采用Poisson回归模型估算相对风险(relative risk,RR)和95%可信区间(confidence interval,CI),调整患者年龄、性别、基础心脏疾病、预防级别及左心室射血分数。同一患者研究终点事件在疫情期间6个月的时间段和疫情前6个月的时间段的前后比较采用配对样本Wilcoxon秩和检验。以双侧P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者基线特征和随访方式比较

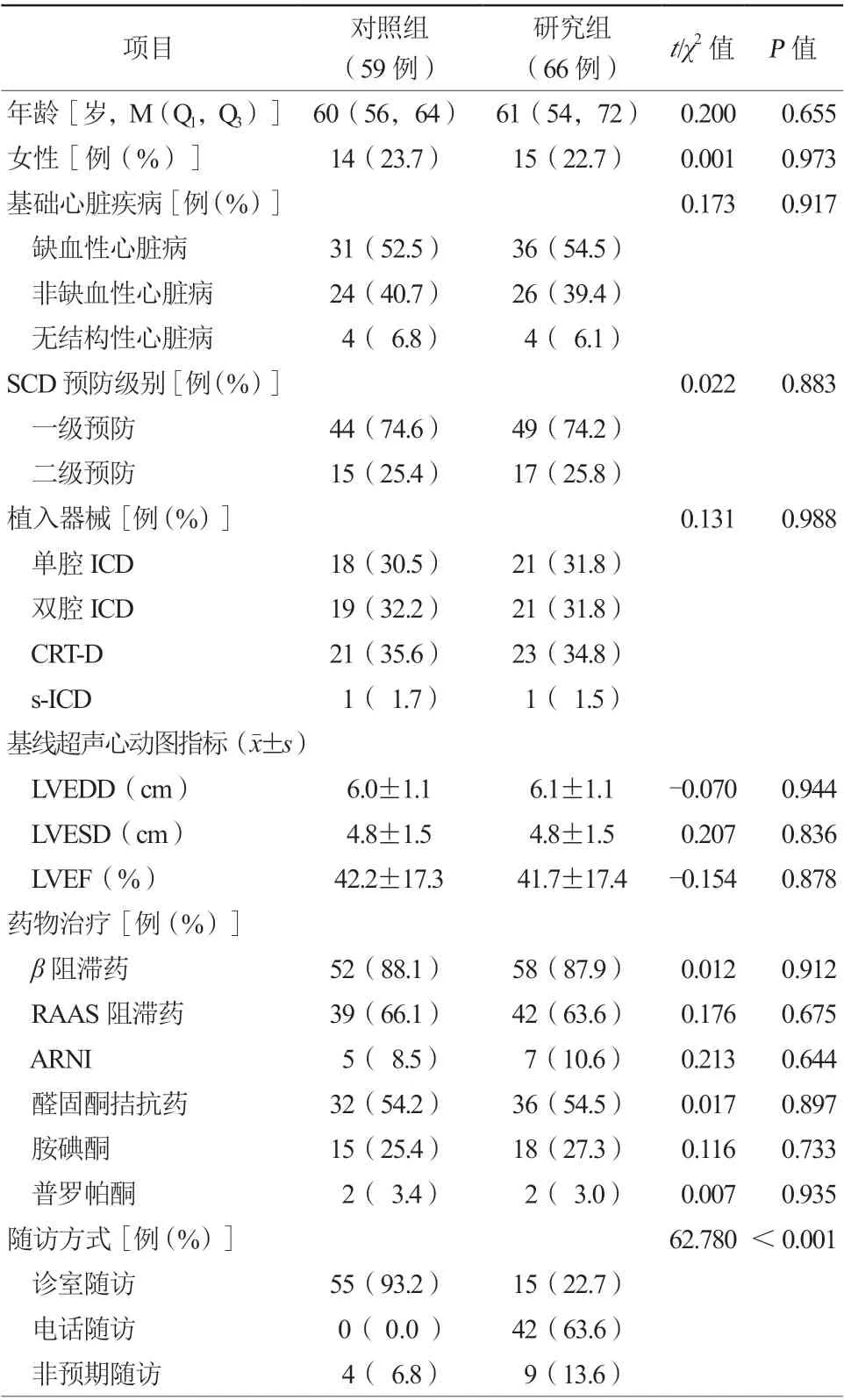

研究组ICD患者共66例,年龄61(54,72)岁,女性15例(22.7%),缺血性心脏病36例(54.5%)。对照组ICD患者59例,两组患者基线特征差异均无统计学意义(均P>0.05,表1)。研究组预期随访中电话随访方式增加,有42例(63.6%),而对照组随访患者均为诊室随访;研究组非预期随访患者较对照组增加(P<0.001),差异有统计学意义。

2.2 两组患者发生不良事件比较

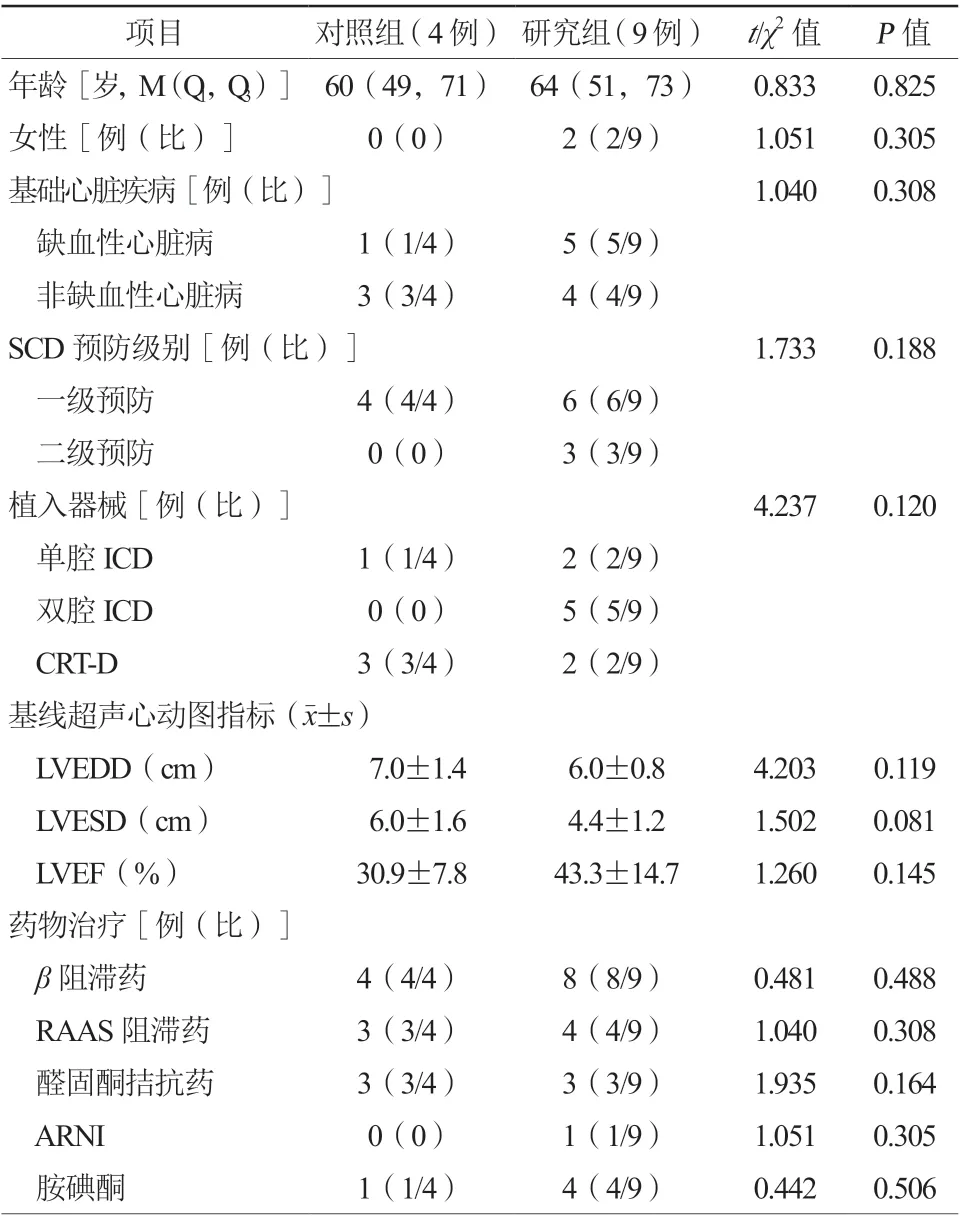

研究组发生不良事件的ICD患者9例,对照组共4例。发生不良事件的患者均因自觉症状就诊,为非预期随访(表2)。研究组共发生不良心血管事件和器械相关不良事件22例次,较对照组发生5例次相比显著增加;研究组患者遭受电击的频次比对照组频次增加(147频次比7频次,表3)。Poisson回归分析证实研究组不良心血管事件和器械相关不良事件发生风险有近4倍升高[RR 3.66,95%CI1.44~9.29,P=0.006],总的电击风险升高达17倍(RR17.58,95%CI8.44~36.60,P<0.001)。

研究组患者发生的事件类型和特点:2例患者主诉ICD报警,经程控发现并无报警事件,为臆测报警。发生最多的事件类型为电击,其中有4例共5次电风暴事件,最极端的患者在电风暴中被电击达到136频次。 起搏和除颤阈值增高、电量提前耗竭均发生于患者被多次电击后。发生不良事件的患者均主诉与疫情相关的焦虑,抑郁和恐惧,并伴有显著的失眠和纳差。其中仅1例患者因严重纳差造成显著低血钾诱发尖端扭转型室性心动过速(室速)和反复电击;而电解质紊乱和其他诱因(如心肌缺血、容量超负荷及药物不依从等)经过仔细评估均未能在其余发生不良事件的患者中证实。

表1 两组患者基线特征和随访方式比较

表2 两组患者发生不良事件的ICD 患者基线特征比较

表3 两组患者不良心血管事件和器械相关不良事件比较

2.3 研究组ICD患者疫情前后同等时间段自身比较

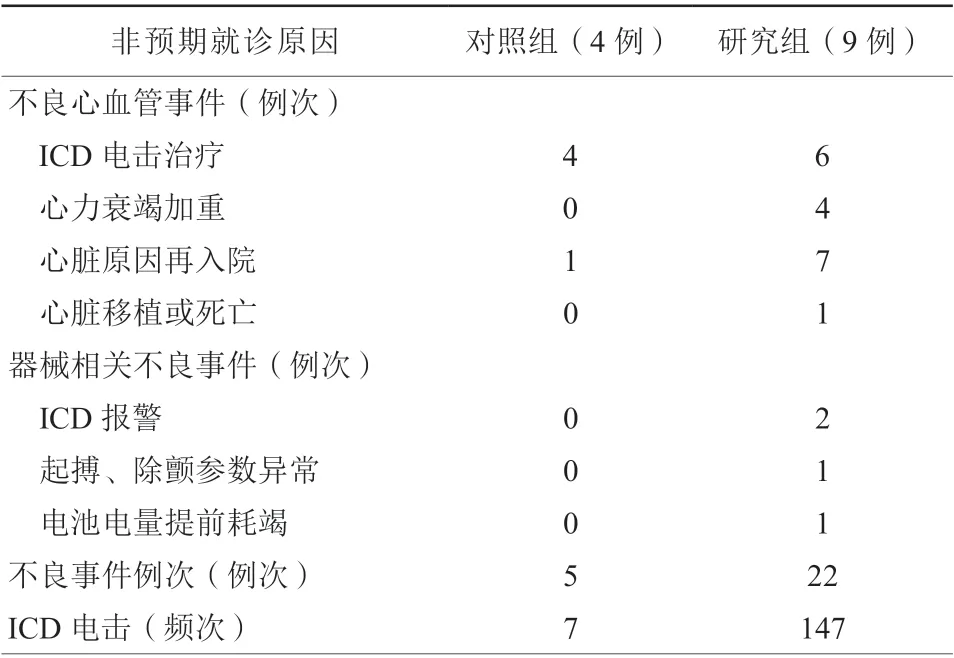

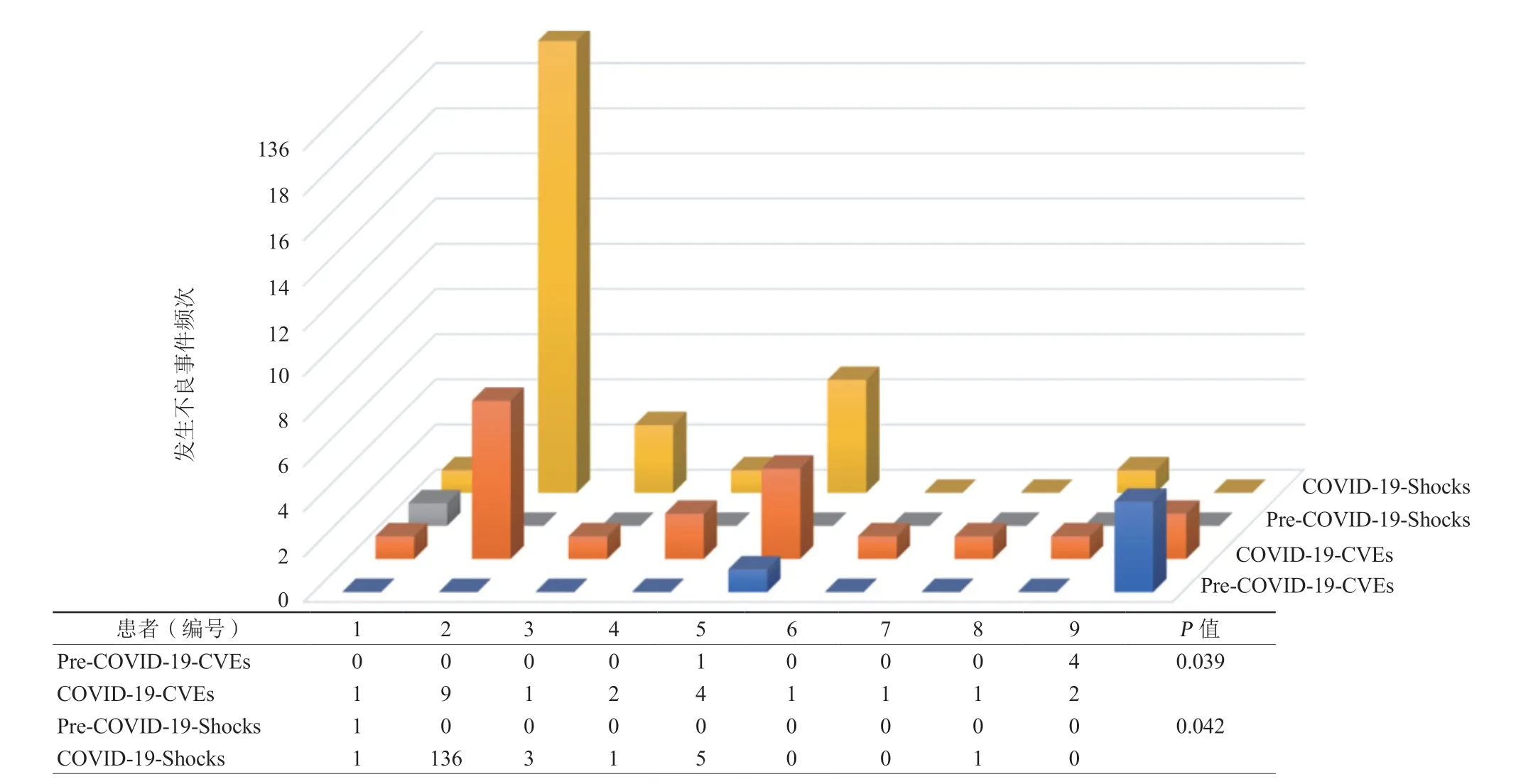

对于在疫情期间发生终点事件的ICD患者,将其疫情期间6个月内发生的不良心血管事件和电击频次与疫情前6个月内发生事件数进行自身前后比较,发生不良心血管事件[1(1,9)例次比0(0,4)例次,P=0.039]和遭受电击[1(0,136)频次比0(0,1)频次,P=0.042]均显著增加(图1)。

3 讨论

本研究在ICD的患者中比较了COVID-19疫情期间与疫情前同期随访方式和不良事件发生的情况。COVID-19疫情期间ICD预期随访更多采用电话随访方式,而非预期诊室随访患者有所增多。疫情期间ICD的患者不良心血管事件和器械相关不良事件显著增加,并可能与疫情对恶性心律失常、心原性猝死高危患者的精神心理影响有关。

植入心脏器械的患者特别是ICD患者既往常规诊室就诊进行程控随访,而COVID-19疫情暴发以来,由于疫情的存在和感染控制的要求,预期程控随访的患者较多采用电话随访的方式,诊室随访减少近一半。而在此情况下非预期就诊患者反而较去年同期更多,可能提示了ICD患者对疾病和植入器械更多的担心和忧虑情绪,同时也提示更多不良事件的发生。

疫情期间ICD的患者不良心血管事件和器械相关不良事件显著增加,基础心脏疾病及自然病程的恶化可能是重要原因。而实际上本研究中患者的基线特征显示,疫情期间观察人群和疫情前历史同期对照人群均有近3/4患者为心原性猝死一级预防,平均左心室射血分数>40%,相当多的患者规范使用β阻滞药和肾素血管紧张素醛固酮系统阻滞药、血管紧张素受体脑啡肽酶抑制药(angiotensin receptor neprilysin inhibitor,ARNI)、醛固酮拮抗药,据此预期发生严重的不良心血管事件概率应当较低。对照组随访半年时间段仅发生5例次电击也证实了这点。而疫情期间ICD患者的不良心血管事件和器械相关不良事件风险显著增高,在调整了年龄、性别、基础心脏疾病、预防级别及左心室射血分数后结论仍然如此。发生不良事件的患者与既往自身对照,疫情期间事件的发生也显著增加。值得注意的是,在不良事件的诱因方面未能找到常见的心肌缺血、药物不依从和容量超负荷等原因。除了1例因严重纳差造成低血钾诱发的长QT综合征患者的尖端扭转型室速被电击外,其他发生不良事件的患者也并无显著的电解质紊乱。所有患者均未感染COVID-19。

但所有患者均报告了显著的焦虑抑郁恐慌情绪。疫情期间,由不确定性带来的恐惧、焦虑、担心和失望等情绪在普通人群中蔓延。近期基于对7236例志愿者进行的网络调查显示,疫情期间广泛性焦虑、抑郁症状和睡眠质量问题等发生率可达35.1%、20.1%和18.2%[4]。 植入ICD的患者较常合并基础心脏疾病,已知患有心脏疾病的患者更易于受到急性精神应激的影响[5]。已报道ICD患者的焦虑和抑郁症状常见,可占到患者人群的13%~48%,因此在普遍的负性情绪情境下可能受到更大影响[6]。既往曾报道过显著焦虑抑郁的ICD患者“幽灵电击”的臆测放电或报警[7]。本研究中同样观察到在疫情期间2例患者的臆测报警情况,而患者此前从未有类似发作,提示患者经历较严重的精神心理应激。此外,明确发生了恶性心律失常的患者多数在发生室速或心室颤动(室颤)事件前有明显的心率加速,有的患者首先诱发室上性心律失常后再发室速室颤,因此推测交感应激在诱发患者的心血管事件方面起到重要作用。精神心理应激对心血管系统的影响早已被认识,高交感神经兴奋促进血压升高,冠状动脉收缩[8]、内皮功能受损[9]、血小板激活[10]、心肌缺血[11]、应激性心肌病[12],亦可直接诱发恶性心律失常[13]。曾有报道在地震、轰炸事件后的心脏相关死亡率升高,恐怖袭击后ICD患者室性心律失常的发生增加2倍以上[14-16]。近期已发现疫情期间应激性心肌病的发病率显著增加[17]。本研究对研究组ICD患者不良心血管事件进行了系统性观察,以1年前同期的随访人群作为对照组,以及与发生事件患者的既往自身历史对照都显示了疫情期间不良心血管事件和器械相关不良事件的显著增加,特别是电击甚至电风暴的频繁发生,在未能确认其他显著诱因的情况下,考虑精神心理因素可能是重要诱因。而且ICD患者在遭受电击后还可能进一步促进精神心理疾病发生,形成恶性循环;多次电击进而引起起搏和除颤阈值增高、电量提前耗竭和心功能恶化[18]。反过来,以患者为中心的ICD研究通过教育、支持和认知行为干预等措施减少不良心理状态可能有助于减少该类患者的不良心血管事件和器械相关不良事件的发生率,改善患者预后[19]。

本研究的局限性在于单中心回顾性研究,病例数较少,可能存在混杂和偏倚因素从而影响结论或外推至其他人群。更大规模多中心的研究可能提供进一步的证据支持。

图1 疫情期间发生不良事件的ICD患者与疫情前同等时间段发生事件的自身比较

在COVID-9疫情发生后,ICD患者发生不良心血管事件和器械相关不良事件、致命性心律失常的风险显著增加。未来对ICD患者在疫情等重大突发事件期间增加电话随访频次,或密切远程随访沟通,更多关注患者心理状态和适当疏导可能有利于降低这些风险。