基于耳蜗基底膜仿生的低频宽带抑振超结构设计研究

2021-02-25毛楠杰丁渭平吴昱东黄海波杨明亮赵丹丹

毛楠杰,丁渭平,吴昱东,黄海波,杨明亮,赵丹丹

(西南交通大学 机械工程学院,成都610031)

随着经济的发展和技术的进步,工程中的振动问题越来越受到人们的重视。在车辆工程、制造业、以及军事、精密仪器、航空航天等技术领域,对振动控制的要求也越来越高[1]。机械振动不仅会造成一些零部件结构的损坏,降低精密测量仪器的测量精度,还会影响设备的使用性能和使用寿命,甚至会导致设备结构破坏。对于载人设备或者需要人近距离操作的设备而言,长期处于高噪声振动的环境中会严重影响人体的生理健康,造成器官平衡失调,引起头晕、头痛、注意力下降等,有时还可能产生运动系统和心血管系统的障碍[2]。例如较高噪声和振动的车辆不仅危害驾驶员和乘客的健康,也影响驾驶的安全性。所以说,提高设备的振动噪声水平已经是现代工业新的竞争焦点和技术发展方向。

为了降低振动,在实际工程应用中,常使用隔振材料及阻尼材料来降低振动,传统的隔振材料包括橡胶,泡沫塑料等能产生弹性变形的材料,而这些材料对低频振动的阻隔能力较弱,且易老化。动力吸振器可以有效降低低频振动,但只在其固有频率附近很窄的频率范围内才有效果,对吸振频率精度要求高,若频率有偏移,反而发生共振,且其只能降低单一频率下的峰值,对于宽频振动抑制能力较弱。如果叠加使用,质量会不可避免地增大,不符合工业上轻量化的要求。由于传统材料在实际工程中的诸多限制,超结构成为人们关注的焦点。超结构指的是具有天然材料所不具备的超常物理性质的人工复合结构或复合材料[3]。近年来,国内外学者已经对超结构的抑振机理做了大量的研究工作[4-10],但大部分仅限于理论。设计一种在较宽频率范围内都能有效抑制振动的超结构,在工程设备上布置是抑制其宽频振动的一种新型方法。

耳蜗是人类听觉系统的核心,作为一个高灵敏度的声音感受器官,能识别到频率范围在20 Hz~20 000 Hz的声音。耳蜗基底膜是耳蜗识别声音的主要结构,其尺寸小,质量低,但可以识别宽频带的声音,就是人体内存在的超结构。基底膜的这种超常物理特性为宽频抑振提供了新的思路。通过研究基底膜识别不同频率声音的机理,对基底膜的建模分析,探究基底膜的各种特性,根据基底膜结构特点仿生设计出一种宽带抑振超结构,验证其抑振效果,为工程上的宽频抑振提供给了一种新的解决方法。

1 耳蜗声学机理

人耳耳蜗是一个螺旋形的骨管,骨管绕耳蜗的中轴即蜗轴旋转2.5圈到2.75圈到达蜗顶,其中充满着淋巴液。从蜗轴的壁上平伸出螺旋形的骨板,称为骨螺旋板,它同样盘旋上升,直达蜗顶[11],见图1。从骨螺旋板的外缘到耳蜗的外壁,有一层薄膜连接,这就是基底膜[12],见图2。外界声音通过外耳道传递到鼓膜,经过听小骨,推动耳蜗内淋巴液来回振动,引起基底膜的振动,使它上面的毛细胞发生兴奋,转变为听神经纤维冲动,传递到大脑皮层,产生听觉[13]。

图1 耳蜗结构图

图2 耳蜗基底膜结构图

关于基底膜识别不同声音的原理,最著名的有两种学说:

(1)共鸣说:耳蜗中包含很多神经感觉单位,它们依次排列在基底膜上。靠近蜗底的基底膜窄,蜗顶处基底膜宽,蜗底的横纤维短,蜗顶的横纤维长。每一种声波频率在基底膜上都有一定的共振部位,短纤维对高频率发生反应,长纤维对低频率发生反应[14]。

无论是共振学说还是行波学说,都说明不同频率的声音能引起基底膜不同位置的振动。而这种现象,正是由基底膜的结构特点产生的。大量临床解剖实验数据表明,基底膜底端窄且厚,顶端宽且薄,底端刚度大,质量小,固有频率高,顶端刚度小,质量大,固有频率低[17]。因此某一特定频率的声音传到耳蜗底部,沿着基底膜向顶部传递时,会在对应部位引起共振产生振幅最大值,而一旦过了共振点,振幅就会急剧下降。

为了更好地了解耳蜗基底膜的特性,可利用仿真手段来揭示这种宽频响应能力。耳蜗结构非常复杂,其中有许多微小结构组成,要想建立整个耳蜗模型和工作量将会十分复杂,甚至无法完成。所以,只提取了耳蜗中对感受声音最重要的部分基底膜来进行建模分析,为了分析方便,将图2中基底膜的螺旋结构简化拉直。

2 基底膜仿真分析及特性研究

2.1 基底膜建模分析

通过大量临床数据得知,人耳耳蜗基底膜基本参数如下:

(1)基底膜尺寸:长度为32 mm,厚度和宽度都是均匀变化的,宽度从基底膜底端的0.1 mm增加到顶端的0.5 mm,厚度从基底膜低端的30 μm 减少到顶端的10 μm[18]。

(2)基底膜材料:弹性模量E=0.2 MPa,泊松比NU=0.3,密度RHO=2 000 kg/m3。

基底膜厚度是变化的,通过linear solid 生成体网格,厚度方向为两层,见图3。

图3 基底膜网格划分

基底膜两侧在人耳耳蜗中与坚硬的骨螺旋板和耳蜗外壁连接在一起,故在仿真中将基底膜两侧边施加固定位移约束。

那语气像是刚才什么都没有发生似的,我心里七上八下地坐在了萍萍的身边,然后看着林孟拿着一张白纸和一支笔走过来,他和我们坐在了一起,他对萍萍说:“你做了对不起我的事……”

通过计算,得到模型前8阶模态,模态振型结果见图4,模态频率见表1。

表1 基底膜前8阶模态频率/Hz

图4 基底膜前8阶模态振型

由图4可知,1 阶振动频率在201 Hz,而在实际耳蜗中,基底膜周围充满着淋巴液,淋巴液的附加质量效应会使基底膜的固有频率大大降低,其1 阶振动频率会更低。基底膜第1阶模态振幅最大处发生在基底膜顶端,而随着模态频率的增加,振幅最大处也逐渐往基底膜底端偏移。这也符合经典的基底膜学说:当低频振动传到耳蜗时,引起基底膜顶端的振动,当高频振动传到耳蜗时,引起基底膜底端的振动。同时也验证了模型的准确性。

2.2 基底膜截断特性研究

基底膜响应频率的范围非常宽,而实际应用中往往不需要如此宽频的响应,且其在长度方向的尺寸较大,若能将基底膜截断应用,其适用性会有一定程度的提高。

截断基底膜顶端1/5,即6.4 mm处,其余设置不变,计算其模态频率。模态振型结果见图5,模态频率见表2。

由计算结果可知:基底膜截断后前6 阶模态与截断前一致。第7 阶开始,由于其振型在截断点已有明显幅值,故其模态与截断前相比开始有差异,阶数越高,差异越明显。到第12 阶时,截断前的模态频率比截断后低16 Hz,截断前的振型较振幅最大处也已偏移至超过1/5处,与截断后有明显差异。

综上所述,基底膜截断后,1 阶模态振幅最大处在基底膜顶端附近,随模态频率增加,振幅最大处往基底膜底部偏移,与截断前相比,模态分布规律具有自相似性。当模态振型在截断点出现明显振幅之前,模态与截断前完全一致,具有保持性。

表2 截断后前12阶模态频率/Hz

图5 截断后前12阶模态振型

3 基底膜型低频宽带超结构设计

3.1 边界约束调整后的低频迁移

基底膜的尺寸和材料参数都为临床数据所得,尺寸过小,且材料在工程中较为难寻,不易于工程应用。若使用常规材料替代后,依然能维持其原有的模态属性,且其模态频率维持在几百赫兹,对其工程化将具有重大意义。

将基底膜尺寸扩大调整为:长度为3.2 m,宽度从基底膜底端的10 mm 增加到顶端的50 mm,厚度从基底膜底端的1.5 mm 减少到顶端的0.5 mm。材料设置为工程常用金属材料铝:弹性模量E=71 000 MPa,泊松比NU=0.3,密度RHO=2 700 kg/m3。将其定义为铝基底板。在此参数下,计算出的前8 阶模态振型与图4一致,模态频率见表3。

表3 铝基底板前8阶模态频率/Hz

由表3可知,调整后铝基底板初始模态频率从201 Hz 提高到了1 200 Hz,这对实际的工程应用增加了局限性。为了降低其模态频率,将铝基底板两侧施加的固定位移约束转变为单边施加约束,计算结果如下。

由上述结果可知,单边约束后,铝基底板模态频率降低明显,而其模态振型依然维持两边约束时的特点:振幅最大处随频率的增加从铝基底板顶端向底端移动。从而说明减少一侧的约束并不会影响铝基底板对不同频率的识别方式。

3.2 面向带隙的模态分布规划与互补

由表4可计算出,各相邻阶模态频率之间的间隔分别为39 Hz,31 Hz,28 Hz,28 Hz,26 Hz,27 Hz,26 Hz。前3阶间隔差距较大,其余相邻阶模态频率间隔都在27 Hz 左右。但相隔30 Hz 左右并不能有效形成一个抑振宽带。考虑到铝基底板各阶频率间隔基本稳定,在设计超结构时,可将n条铝基底板截断后组合在一起,遵循模态互补原则,即保持各铝基底板相邻阶模态频率间隔a不变,以a/n的幅度逐渐提升其第1 阶模态频率,使组合后的结构模态频率间隔减小为a/n。通过对铝基底板的一些可设计参数,如两端的厚度和宽度等,进行设计,带隙对接后形成一个有效的抑振宽带。或者根据上节所述,截断后的规律不变性,直接截取多条互补铝基底板,组合后形成具有宽带抑振能力的超结构。

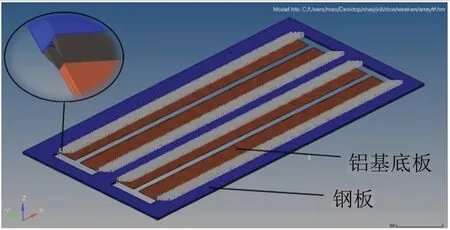

设计4 条截断后的铝基底板,长均为640 mm,底端宽度均为42 mm,厚度均为0.7 mm,顶端宽度均为50 mm,厚度分别为0.5 mm,0.53 mm,0.56 mm,0.59 mm。将其固定于空心钢板上。为与实际情况更符合,铝基底板与钢板间用焊缝连接,共同组成宽带抑振超结构,规格为370 mm×740 mm,见图7。焊缝单元材料设置为钢,弹性模量E=210 000 MPa,泊松比NU=0.3,密度RHO=7 900 kg/m3。

表4 单边约束后前8阶模态频率/Hz

图6 单边约束后前8阶模态振型

图7 抑振超结构模型

将空心钢板支架外周施加固定位移约束,计算结果如图8所示。

图8 超结构前8阶模态振型

表5 超结构前16阶模态频率/Hz

由上述结果可知:超结构前4阶模态分别为4块铝基底板的1阶模态,5~8阶模态为4块铝基底板的第2 阶模态,以此类推。前16 阶各阶模态间隔都在58 Hz~8 Hz 之间。通过对截断铝基底板参数的合理设计,微调其初始模态频率,使4 块铝基底板互补,最终形成184 Hz~285 Hz 带宽下均匀的模态分布。

4 基底膜型低频宽带超结构抑振效果

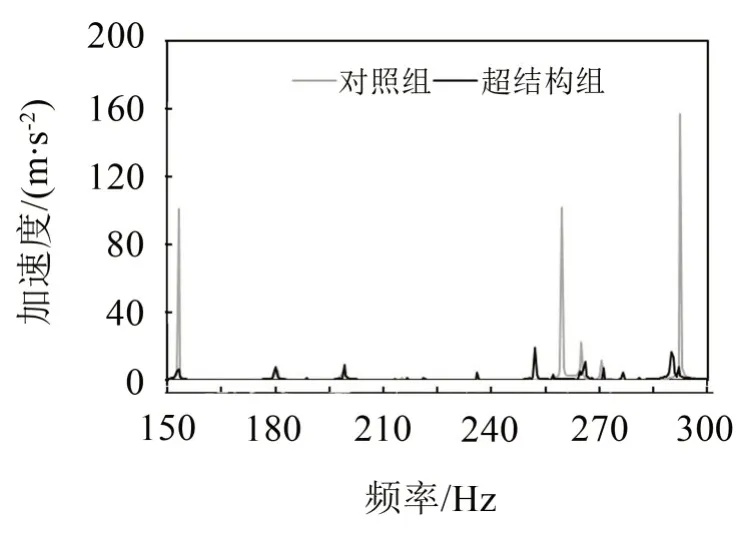

为验证超结构的抑振效果,截取汽车顶棚钣金的部分,建立简化模型,通过计算其在150 Hz~300 Hz具有多阶模态,可激励出多处振动峰值。对比附加超结构前后的振动传递函数,来验证通过互补原则设计出的超结构是否具有理论上的抑振效果。

顶棚简化模型尺寸为1.2 m×1.4 m,钣金下表面建立两条加强筋。为模拟ABC 柱对顶棚的支撑作用,其两长边各施加三处固定位移约束。将超结构通过共节点附于表面,超结构一侧钣金表面施加一宽频激励,提取另一侧的振动响应,见图9。为减少质量和局部位置刚度加强对振动响应的影响,对照组在钣金表面上附加超结构的框架结构,并将铝基底板的质量附在框架结构上,激励点与响应点不变,见图10。

图9 超结构组

图10 对照组

计算结果如下图11所示。

图11 频率响应函数

由图11可知,对照组在150 Hz~300 Hz之间有三个较高的振动峰值,经过超结构的附加后,153 Hz与297 Hz 两处峰值下降为原有的1/10,260 Hz 处峰值被抑制成了多个较小的峰值。说明超结构在其工作范围内,有良好的抑振效果。

5 结 语

(1)立足临床实验数据,建立基底膜简化模型。通过仿真分析,探究基底膜识别不同频率声音信号的机制:低频振动容易引起基底膜顶端的振动,而高频振动会引起基底膜底端的振动。这种特定位置对特定频率的选择,正是由基底膜本身的结构特点“底端窄且厚,顶端宽且薄”引起的。

(2)基底膜的工作频率范围非常宽,为更有效地利用基底膜,可将其截断。截断后,其本身结构对不同频率振动识别的机制不会改变,即随模态频率增加,振幅最大处从基底膜顶部往底部偏移,具有规律不变性。当模态振型在截断点出现明显振幅之前,截断后模态与截断前完全一致,具有保持性。

(3)将基底膜尺寸扩大,并使用常用金属铝替代原有的膜结构,其模态频率升高明显。去除铝基底板一侧的固定位移约束,其模态振型依然维持两边约束时的特点:振幅最大处随频率的增加从铝基底板顶端向底端移动。而模态频率大幅度降低。

(4)铝基底板各阶模态间频率有一定间隔,本身无法形成抑振宽带。可遵循互补原则,通过对可设计结构参数的调整,设计多条铝基底板,根据其截断后的规律不变性,直接截取多条互补铝基底板,带隙对接后形成一个连续的抑振宽带。将4条铝基底板互补组合,形成一种抑振范围在160 Hz~300 Hz的抑振超结构。经仿真验证,在其作用范围内有较好的抑振效果。