基于热设计的某型手持终端结构优化

2021-02-25倪大江陶全乐

倪大江,陶全乐

(南京六九零二科技有限公司,江苏 南京 210013)

1.引言

随着科技的发展,复杂电子设备越来越多,如何有效保证电子设备长时间的发热量下依然可靠稳定地运转,这就需要我们在设计时充分考虑热设计,合理选择冷却方法,选择最佳的传热通道。

2.某型手持终端存在的过热问题

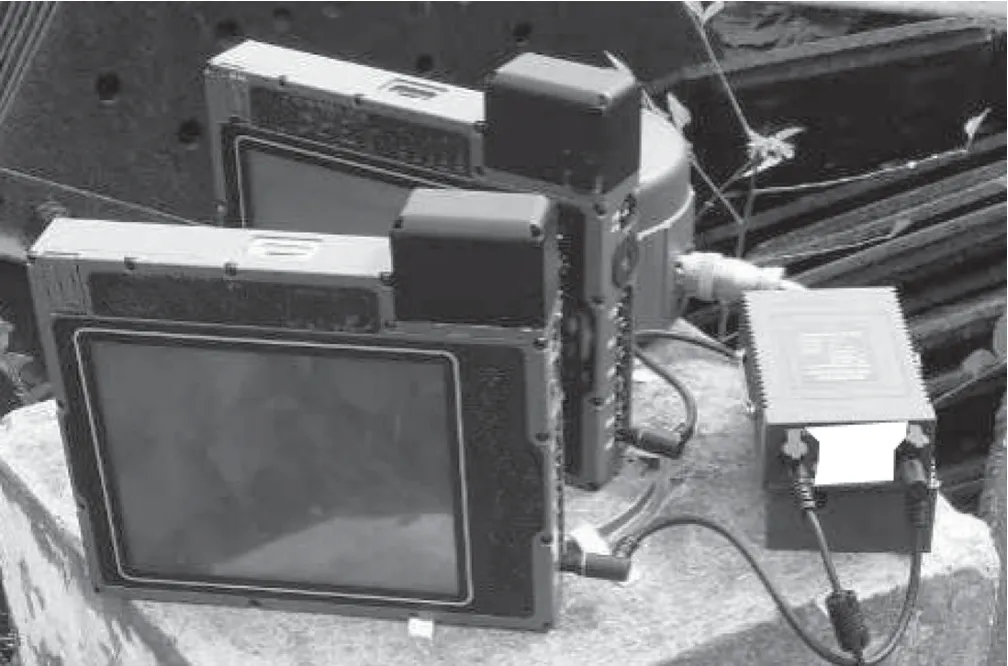

某型手持终端项目组在进行设备北斗定位精度试验时,发现在终端开机正常工作约3 个小时后,终端机壳外表面温度过高,导致手感太烫,无法手持,此时室外温度为20℃左右。

图1 终端定位精度测试图

如果终端温度过高,还可能会出现设备损坏。本产品为型号产品,且为手持设备,所以设备使用过程中的用户体验(手感)很重要。考虑到这一点,我们提高设备的用户体验。

3.某型手持终端的可靠性分析

3.1 数据分析

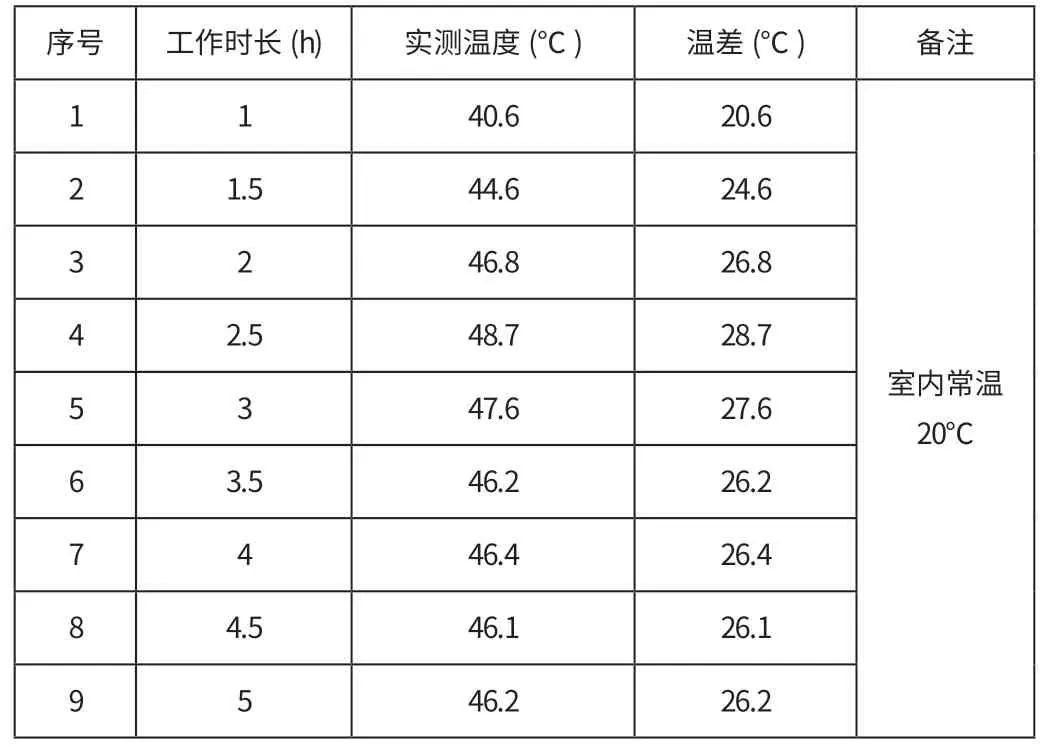

将终端在常温下拷机进行手持部位的温度实测,将实测数据进行了统计、整理,并制作了温度统计表,如表1 所示。

调查结果显示终端工作稳定后,表面温度基本稳定在46.2℃左右(常温20℃),此温度明显感觉烫手,无法长时间手持使用。如果在工作环境温度-25℃~+55℃下长时间工作的话,终端的功耗大,散热效果差,导致表面温度将会更高,更加感觉烫手。甚至可能导致CPU 过热保护,出现自动关机,影响设备的正常使用。

表1 某型手持终端手持部位实测温度统计表

3.2 原因分析

分析各项因素,整理了树图(图2),而后归纳得出4 条末端因素:

图2 某手持终端表面温度影响因素树图

经分析确认:柔性导热垫厚度不合适:柔性导热垫通常的压缩量为30%~70%。由于终端要求满足振动和跌落的要求,避免在振动和跌落时电路板产生形变,CPU 与桥片与设备壳体(金属壳体)产生硬接触,所以设计要求柔性导热垫的压缩量为30%。设备内部产生的热量缺少散热途径:本手持终端实际上就是一台具备北斗功能的计算机,所以功耗与散热问题就成为不容回避的问题。终端内的热源大户是核心板(包括CPU、桥片)和北斗模块,它们工作时消耗的电能会有相当一部分转化为热量。经理论分析,终端内部热源只采用了低效率的传导和辐射散热方式,散热较慢,效率极低,不能快速将积累的热量散掉。导致终端整体温度过高。

4.手持终端的结构优化

4.1 对策实施一:采用合适厚度的柔性导热垫传导热量

柔性导热垫在热源和金属壳体之间,起到了热量传导媒介的作用,柔性导热垫的压缩量直接影响导热效率。因此,项目组分别选用了厚度不同的,同型号柔性导热垫作为传导介质。通过实测数据表明,在同样的状态下,待设备稳定后使用Gap Pad 1500,厚度1.5 mm 的柔性导热垫效果比厚度1.0 mm 的柔性导热垫好,能够使CPU 温度下降2℃左右。

4.2 对策实施二:综合采用多种散热方式

多热源传导:通过现场手感确认确定核心板上的CPU、桥片及北斗模块的散热量比较大,需要对这些部件进行传导散热处理。将热量传导到金属机壳上,利用大面积金属进行散热。增加散热翅的面积,提高热量的辐射能力:通过仿真计算,改善前散热翅表面积518.4 cm2,如图3 所示。改善后散热翅表面积833 cm2,如图4 所示。改善后,外表辐射散热面积在原来的基础上增加了314.6 cm2(在原来的基础上增加了60.7%)。

图4 改善后散热翅结构

增加风机进行主动空气对流散热:在风机的选型过程中,我们考虑了安装方便,功耗小,噪音低,要求防水,防尘,防盐雾等要求。对散热翅、风道、入风口和出风口进行了设计验证和改进,并采用了温度控制方式启动风机进行工作。

整机设备将CPU、桥片和北斗模块的热量通过导热系数较高的柔性导热垫传导到机壳上。一部分通过机壳进行辐射散热,同时通过温度控制器检测机内温度,到达设定温度后,控制机壳外部的风机转动,将散热翅的热量主动快速带到空气中进行散热。

5.手持终端的优化效果

在2018 年8 月下旬-11 月中旬,按照对策实施后的终端进行常温试验验证,据统计终端正常工作后实测温度如表2所示。

表2 温度试验统计表

6.结语

通过采用合适厚度的柔性导热垫传导热量、多热源传导、增加散热翅的面积,提高热量的辐射能力、增加风机进行主动空气对流散热,达到了改善散热的效果。