全球价值链下中美高新技术产业出口贸易碳足迹流向分析

2021-02-25杜培林

杜培林,陈 慧,张 丽

(1.济南大学商学院,山东 济南 250002;2.山东警察学院经侦系,山东 济南 250014)

1.引言

据世界银行数据统计,2007-2018 年间我国始终超越美国且稳居全球最大的高新技术产品出口国(The World Bank,2020)。以2018 年为例,我国的高新技术产品出口额为7318.91 亿美元,不仅是世界第一,更是第二位美国同期出口额(1563.66 亿美元)的4.68 倍。但关于中美贸易利得问题,大量的相关研究表明,传统贸易总值统计方法由于不考虑高新技术产业中间品跨国贸易更频繁特征,极易导致其贸易总值“虚高”而与真实增加值相背离(刘遵义等,2007),近年来基于贸易增加值(Trade in Value-added)方法来核算双边贸易利得,已逐渐成为主流的研究范式(OECD & WTO,2011; Koopman et al.,2014; 王直等,2015)。高新技术产品的出口贸易,同样会给生态环境带来污染(蒋雪梅和刘轶芳,2018)。从核算方法上看,已有大量学者使用多区域投入产出模型测算各国因贸易而承担的隐含碳转移,如(Peters et al,2011; Boiter,2012)等,但这类研究大多着眼于全球,并未对高新技术产业特别关注。同为高新技术产品出口大国,中、美两国各有多大程度的出口隐含碳排放转移?是否存在美国通过进口,出口实现向中国污染转移现象?这就有必要从高新技术产业问题上,沿着其出口商品供应链发生的贸易碳足迹流向,重新审视并真正摸清中国是否也在替美国家排放二氧化碳。

2.数据与测算方法

多区域投入产出(MRIO)分析已被广泛用于跨区域贸易流中增加值、碳足迹迹等的测算(Wiedmann,2009)。本文的分析是建立在(刘遵义,2007;蒋雪梅,2018)出口贸易完全增加值测算的基础上,选取欧盟最新发布的WIOD 世界投入产出表,该数据覆盖了中美在内全球43 个主要经济体56 个产业的国际贸易数据。部门碳排放向量来源于WIOD2019 年发布的环境卫星账户的年度碳排放总量数据。本文的测算方法是基于多区域投入产出(MRIO)的分析框架。令V rs代表出口贸易增加值,Prs代表环境利益的碳足迹,Ers为出口矩阵,则区域r对区域s的出口贸易中获得的出口利益为:

考虑经济体量因素,本文将WIOD 中43 个经济体作了简单分类,除了传统意义上的欧盟28 国,结合研究问题的需要,将巴西、印度尼西亚、印度、墨西哥、俄罗斯、土耳其等六国归结为新兴经济体BRIIMT,沿用WIOD 表中的43 经济体之外的ROW 表示世界其他经济体。部门分类上,我们将WIOD 表中的部门17(计算机、电子和光学产品制造,Manufacture of computer,electronic and optical products)、部门18(电气设备制造,Manufacture of electrical equipment)、部门19(机械设备制造,Manufacture of machinery and equipment)、部门20(汽车制造,Manufacture of motor vehicles,trailers and semi-trailers)、部门21(其他运输设备制造,Manufacture of other transport equipment)均认定为高新技术产业。受限于文章篇幅,本文仅对起止年份具体分析,由于中美高新技术产品出口贸易大致都维持着逐年递增的趋势,基本上可以此反映期间中美两国高新技术产业出口增加值和碳足迹变化情况。

3.中美高新技术产品的全球出口总体情况及其变动

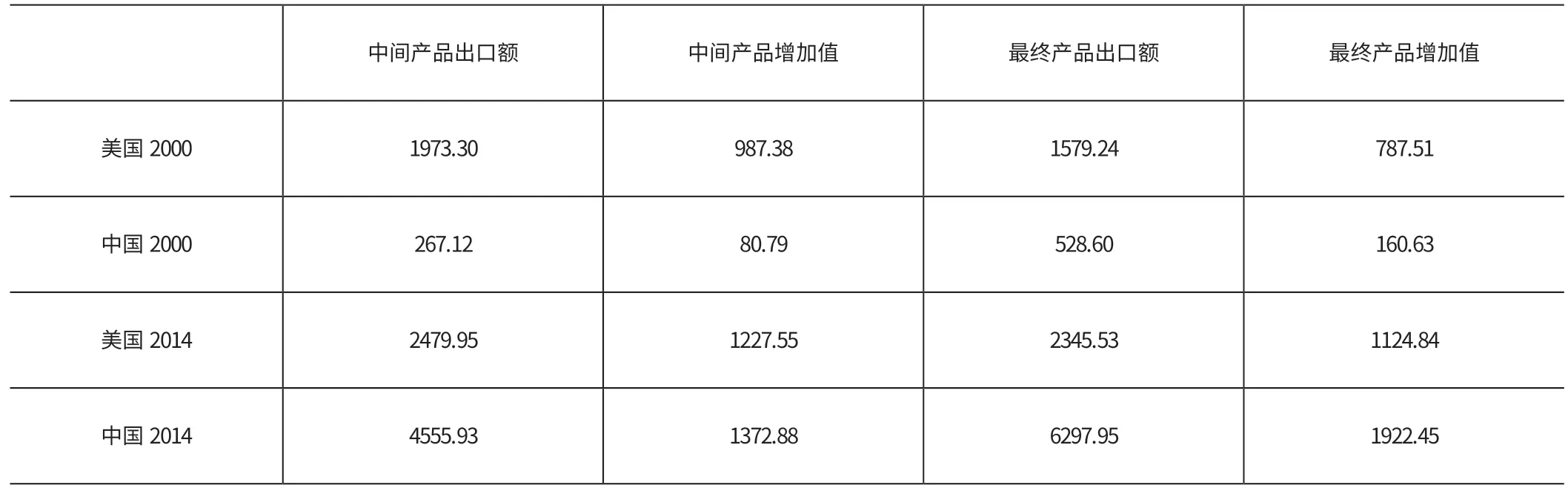

加入WTO 以来,我国在2000-2014 年期间高新技术产品出口飞速增长,我国高新技术中间产品出口额从267 亿美元增至4556 亿美元,中间产品增加值从80 多亿美元增至1373 亿美元,都增长了16 倍多;同时我国高新技术最终产品出口额也从529 亿美元增至约6298 亿美元,最终产品增加值从160多亿美元增至1922 亿美元,均增长了约11 倍。而美国同期高新技术产品出口无论从中间/最终产品出口额还是增加值核算上的增长都十分有限,仅有24%~48%的增长。2000 年,我国高新技术中间产品出口额不到美国的七分之一,到2014 年我国高新技术中间产品出口额已将近是美国的2 倍,增加值是美国的1.4 倍,无论从高新技术产品出口总量还是增长速度上,中国已远超美国融合到全球产业分工体系。

4.中美高新技术产业出口贸易“经济-环境”分析与区域流向

从区域流向上看,中美两国高新技术产品出口各自有其固定的朋友圈。中国高新技术产品出口增加值主要流向了美国、日韩、英德等欧盟国家。这些国家2000 年从中国获利约60%,新兴经济体仅占4%,2014 年份额有所下降,约占45%,新兴经济体则上升至10%,且中国的第一大出口国始终是美国;而美国的高新技术产品出口增加值却主要流向了加拿大、墨西哥、英德等欧盟国家,这些国家从美国受益更多,始终保持在占40%以上,新兴经济体约占17%,美国流向中国的份额远低于中国对美国的流出。这种朋友圈格局对于作为后发工业国的中国,从美国这种老牌工业国引进先进技术,形成了巨大障碍。

表1 中美高新技术产品全球总出口情况(亿美元)

表2 中美高新技术产品出口增加值(单位:亿美元)、碳足迹(单位:万吨)及其流向

从碳足迹层面上看,高新技术产品同样通过出口贸易引致碳排放的跨国转移。2000-2014 年,中国始终是美国的碳净进口来源国,且两国进出口比例严重不均衡。2000 年,中国对美国的高新产品贸易隐含碳出口207.6 万吨CO2,约占出口碳足迹总量的25.3%,而美国同期仅有1.98%的隐含碳出口到中国(3.6 万吨CO2);2014 年,中国约占出口碳足迹总量的15.7%的隐含碳口到美国(516.1 万吨CO2),美国出口比例略有上升,约8.5%共139.2 万吨CO2,远低于对欧盟、加拿大甚至墨西哥等经济体的隐含碳出口。通过高新技术产品贸易,美国2000 年、2014 年分别从中国获得158 万吨、377 万吨隐含碳净进口。中国与美国的高新技术产品双边出口贸易,又是以中国的国内环境污染为代价,同样给中国国内生态环境造成了碳排放污染。

总体上看,新技术产品出口增加值流向和碳足迹的流向具有同质性,且与增加值流向线路基本吻合,但中美两国略有差异。具体来讲:

在高科技产品出口增加值和隐含碳两项指标上,中国流入欧盟、新兴经济体的份额均低于美国,仅流入ROW(主要是不发达经济体)的份额高于美国。这里面有两点需要关注,一方面,中国参与欧盟、新兴经济体高新技术全球价值链的程度低于美国,而在ROW 区域则强于美国;另一方面,中国高新技术产品出口除了让ROW 区域间接获益的同时,还带来了30-39%以上的隐含碳流入,而这部分碳流入是在中国国内生产并排放的,并没有给不发达国家当地造成环境污染。

2000-2014 年间中国高新技术产品出口贸易增长,使其增加值对全球其他国家与经济体的贡献呈跳跃式上升了14 倍,但国内承担了2.8 倍新增CO2排放;而美国对全球其他国家与经济体增长的贡献低于中国,增加值对全球贡献仅上升了约34%,而其所出口隐含碳却下降了约34%。

从整体上看,美国出口的高新技术产品,在单位增加值隐含碳转移量上均优于中国。这与美国为首的发达国家所控制的全球生产网络和分工体系是完全一致的,美国将高科技产业链条上的核心产品留在本国生产,而把边缘产品转移到发展中国家。这样从表面上看,美国向中国出口了高新技术产品,而且出口的产品是高附加值的、环境友好的,但美国却再以从中国进口的形式,享受着来源于中国的质优价廉的中低端高科技产品以及大量的环境污染型高新技术产品,这实际上证明了存在一种隐蔽的环境污染型高新技术产业转移现象。从整个中美高新技术进出口格局上来看,美国自身既攫取了高额的出口增加值,又通过进口高环境污染品,给我国高新技术产业造成了在“经济-环境”双重损失的不利局面。

5.结论和政策启示

基于欧盟发布的WIOD 投入产出表,本文测算并对比了中美两国及相关主要经济体从高新技术产品出口中获取的经济利益和为此承担的隐含碳转移格局。中国与美国的高新技术产品双边出口贸易,同样是以中国的国内环境污染为代价,同样给中国国内生态环境造成了碳排放污染。

为此,我们提出以下建议:我国仍需要进一步加快实施高科技产品出口多元化战略,减轻对美国(中国第一大科技产品出口目的地国)出口下降的潜在影响。既要重视日韩、英德传统出口目的地国家,也要积极发展与加强“一带一路”沿线国家经贸关系,特别是扩大在新兴经济体的出口份额。针对我国当前高新技术产业单位增加值出口碳转移量和美国差距较少的优势,加快推动自身产业升级和节能推广,在高新技术产业领域率先实现在“经济-环境”可持续发展。