回盲部脂肪瘤伴肠套叠1例

2021-02-25钱晓田王浩范小华陈诗伟梁学敏

钱晓田,王浩,,范小华,陈诗伟,梁学敏

肠道脂肪瘤是一种罕见的疾病,由Bauer于1757年首次报道,是一种生长缓慢的非上皮性良性脂肪性肿瘤[1],临床表现不典型,最常见的症状是腹痛、直肠出血、排便习惯改变等,易发生误诊漏诊。肠套叠多见于小儿,成人肠套叠较少见,仅占5%,在肠梗阻病因中仅占1%[2],由肠道脂肪瘤导致肠套叠更是罕见。本文报告1例回盲部脂肪瘤并发肠套叠患者,经外科手术治疗后症状明显改善,术后随访未见复发。复习文献后对其临床表现、诊断、治疗等进行总结,以供临床医师参考。

1 病例资料

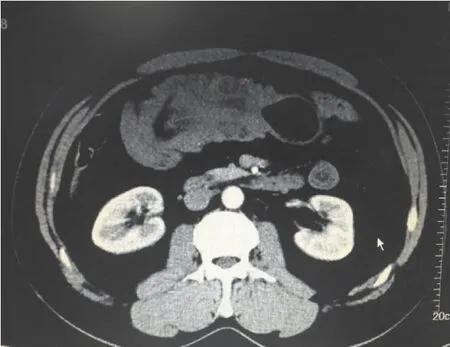

患者男性,44岁,以“反复腹痛半年,加重半月”为主诉入院。2020年4月开始出现腹部隐痛不适,以脐周为主,伴腹胀、反酸嗳气,未系统诊治。2020年10月患者因饮酒后腹痛较前加重,伴大便次数增多,质烂,7~8次/d,无黏液血便。遂至外院行胃肠镜检查,胃镜:①反流性食管炎(A级);②慢性浅表性胃炎并糜烂。肠镜:①结肠肿物;②直肠乙状结肠炎。患者既往高尿酸血症、高脂血症病史。否认家族肿瘤史和家族性遗传病史。于2020年11月5日就诊我科。查体:腹部平坦,右下腹轻压痛,无反跳痛;右下腹可扪及一大小为5 cm×5 cm肿物,表面光滑,质韧,边界不清,活动度尚可。辅助检查:肾功,肌酐106μmol/L,肾小球滤过率估算值73.66 mL/(min·1.73 m2),尿酸525μmol/L;血脂,甘油三酯1.72 mmol/L。大便常规,潜血试验阳性3+。血常规、肝功、离子、凝血、输血4项、肿瘤标志物、心酶、肌钙蛋白、BNP、糖化血红白蛋白、尿常规未见异常。胸片:心肺未见病变。心电图:①窦性心律;②P-R间期延长;③T波异常。肠镜进镜至横结肠肝曲见一球状肿物从管腔膨出,占据整个肠腔,表面呈暗红色,表面黏膜充血水肿糜烂(图1),绕过肿物边缘间隙继续进镜见黏膜向横结肠牵拉,黏膜广泛充血水肿糜烂。腹部增强CT检查:1.横结肠脂肪密度影(图2,范围约4.4 cm×3.2 cm),考虑脂肪瘤,并肠套叠,套鞘部肠管壁水肿,周围渗出;2.轻度脂肪肝;3.左肾囊肿。诊断考虑结肠肿瘤(性质待定)、肠套叠。

图2 横结肠脂肪密度影

排除禁忌症,于2020-11-11日全麻下行腹腔镜探查术,术中见小肠套叠进入升结肠,肿瘤位于回盲部,结肠动脉根部未及明显肿大淋巴结,近端肠管扩张水肿明显,未见腹水,反复牵拉复位未成功,遂行右半结肠切除术。术后标本证实为回盲部脂肪瘤(图3)。术后病理:(结肠肿物)送检肠管一段,回盲部见一结节状肿物,大小4.5 cm×4.5 cm×4.0 cm,镜下肠壁黏膜下层及固有肌层见脂肪组织增生,细胞形态温和,符合脂肪瘤(图4)。阑尾未见肿瘤。免疫组化结果:S-100(+),P16(-),Ki67(少量+)。患者恢复良好,于术后第9天出院,嘱患者保持大便通畅,定期复诊。

图3 右半结肠切除标本,瘤体位于回盲部,回肠套入升结肠

图4 镜下成熟的脂肪细胞,形态温和

术后随访7月,患者生存状况良好,大便日1~2次,质软通畅。

2 讨论

肠道脂肪瘤是一种少见的良性肿瘤,其发病机制尚不明确,可能与全身脂肪代谢障碍、Whipple病和肠营养不良等疾病有关[3]。好发于中老年,男女发病率无明显差异,可发生在肠道的任何部位,最常见于结肠,据报道结肠脂肪瘤发病率介于0.035%和4.4%之间[4]。结肠脂肪瘤90%局限于黏膜下,其余为肌间型和浆膜下型。可为无梗或有花序梗,通常单发,但也有10%到25%的多发病变病例报告[5]。

结肠脂肪瘤的症状主要取决于瘤体大小。瘤体较小时,一般无明显症状,通常在结肠镜检查、手术和尸检时偶然发现[6]。当瘤体>2 cm时,可出现腹痛、排便习惯改变、体重减轻、消化道出血、贫血等症状;当瘤体直径>4 cm时,特别是带蒂的结直肠脂肪瘤可在肠腔内滑动,易引起肠套叠或肠梗阻。一项回顾性研究表明,肠道脂肪瘤最常见的体征和症状包括腹痛(42.4%)、直肠出血(54.5%)和排便习惯改变(24.2%)[6]。本例患者初起症状为腹部隐痛不适,以脐周为主,伴腹胀、反酸嗳气,未予以重视,自行口服抑酸护胃药及调整肠道菌群药物可缓解。后因饮酒诱发加重,进食后明显,伴大便次数次数增多,无黏液血便,但大便潜血阳性。腹部查体可扪及包块。

结肠脂肪瘤诊断较困难,主要依靠CT及结肠镜、内镜超声等检查手段,最后的确诊有赖于病理检查。CT是肠道脂肪瘤重要的影像学检查方法,报道准确率在58%~100%[7]。表现为界限清晰的卵圆形病变,吸收密度为-40至-120 HU,增强后无强化。脂肪瘤并发肠套叠时典型CT表现为“环靶征”,其内为套入的肠管,套叠顶端可见边界清楚、脂肪密度的类圆形或分叶状肿块[4,8]。但CT扫描对肠道脂肪瘤的诊断有一定的局限性,如果出现脂肪坏死或梗死,CT表现可能不典型;并且由于伪影,较小的肿瘤可能无法检测到[4]。结肠镜既是诊断方法又是治疗手段。镜下较小的脂肪瘤表现为黏膜光滑完整、质地柔软的无柄息肉状,较大的脂肪瘤由于机械压力或出现肠套叠表现为不规则的黏膜溃疡[9]。内镜活检特征包括“枕垫征”、“裸脂征”和“帐篷征”[4,9-10]。但常规内镜活检术的病理常表现为黏膜的慢性炎症,因此目前依靠结肠镜诊断亦有一定难度。肪瘤的内镜超声表现为黏膜下层均匀的高回声或偏高回声包块,边界清晰,瘤体较大时可伴后方回声衰减[11]。内镜超声在确定结肠黏膜下病变的大小、边界和起源层方面发挥了重要作用,提高了诊断准确性[3]。此外,腹部超声、钡灌肠对肠道脂肪瘤的诊断有一定指导意义。尽管相关诊断方法不断创新,但据报道术前诊断准确率仅为62%[4],术中或术后病理检查仍然是结肠脂肪瘤诊断的金标准。本例患者术前腹部CT及肠镜检查提示结肠肿物合并肠套叠,但未能明确肿瘤性质,因此拟行剖腹探查术,术中根据情况再进一步选择手术方式。

结肠脂肪瘤的治疗取决于脂肪瘤的大小及是否有症状。对于肿瘤较小无症状者可定期随访观察。已确诊的有蒂的直径<2 cm的脂肪瘤可选择内镜下EMR或ESD切除,内镜手术创伤小、术后恢复快,但较大的病变会增加出血、穿孔的风险。如果脂肪瘤巨大、广基或合并肠梗阻、肠套叠、穿孔或大出血,必须立即进行外科手术干预。术式的选择应考虑肿瘤大小、位置、术前检查的完备情况以及并发症等因素,可选择单纯肿瘤切除、肠段切除、扩大切除术等[12]。术中需要全面探查腹腔情况,了解肿瘤是否多发,是否合并其他恶性肿瘤,是否有腹膜或腹腔其他脏器、淋巴结转移,如难以鉴别良恶性,可术中行快速冷冻切片明确诊断再决定手术方式。但即使在良性病变中,选择根治性切除也是合理的,因为操作更简便,如果术后病理提示存在恶性病变,避免了二次手术,同时可以收集淋巴以确定分期[4]。结肠脂肪瘤的预后较好,没有死亡、结肠恶变或复发的脂肪瘤病例报道。本例患者术中探查未发现其他病变,肿瘤近端肠管明显扩张水肿,反复牵拉未能复位,遂行右半结肠切除术。沿右结肠旁沟完全游离右半结肠,于横结肠中段处及末端回肠15 cm处切断肠断,再行回结肠端-端吻合。术后病理确诊为回盲部脂肪瘤。患者术后恢复良好,但随访时间较短,其长期预后有待进一步观察。

综上,结肠脂肪瘤多见于中老年人,临床表现无明显特异性,易误诊漏诊,CT、结肠镜、内镜超声、彩超、钡灌肠可作为常用的诊断方法。但术前确诊率较低,如何提高术前确诊率,选取适当的手术方式,仍需我们对其进一步研究。