装配式体外预应力一字形锚固装置的研究

2021-02-23王艳武吴庆博张士炼杜顺禹信改义

王艳武, 吴庆博, 张士炼, 杜顺禹, 信改义

(1 河北省建筑科学研究院,石家庄 050021; 2 燕山大学建筑工程与力学学院,秦皇岛 066000; 3 河北建研科技有限公司,石家庄 050021; 4 河北建研工程技术有限公司,石家庄 050021)

0 引言

目前,钢结构的加固通常有两种技术措施:一种是对原结构进行内力调整,也就是通过有效的措施改变其计算简图,另一种是对原有构件进行参数或连接的调整[1]。钢结构体外预应力加固法是采用添加预应力钢绞线对钢结构整体或局部进行加固的方法,该方法的基本思想是采用人为的方法在结构或构件外引入与荷载效应相反的预应力,以提高结构承载能力,改善结构受力状态(调整内力峰值),增强刚度(施加初始位移)[2],后加部分与原结构能较好的共同工作,达到节约材料、降低造价的目的[3]。近年来体外预应力加固技术也被越来越多地应用到钢结构加固中来,例如周建涛[4]采用体外施加预应力的方法对桥梁进行了加固,使得跨中负弯矩的绝对值减小,有效解决了加固难题。

在体外预应力加固法应用中,施加预应力的钢绞线与钢梁的锚固方式大有不同,大部分采用焊接、钻孔栓接等方式,例如严仁章等[5]在端接点处采用焊接索拉节点,实现了钢绞线与钢梁之间的连接;陈耀等[6]采用独立式夹片锚具实现端锚固的连接(承载力300kN),并对交接处的梁、板均围焊厚度为10mm钢板作为加劲肋,进行局部补强处理。

本文就钢绞线与钢梁之间的锚固问题设计了一种应用于加固既有门式刚架的装配式体外预应力一字形锚固装置。运用有限元软件ANSYS进行了仿真分析,并将其应用到钢结构的加固试验中,与同种工况下运用MIDAS/Gen模拟分析的结果进行对比。通过比较加固后钢梁各个关键节点处的应变及跨中挠度的变化,验证了该装置的可行性。该装置结构简单、受力明确,改变了以往的锚固端连接方式,可以较好地起到端锚固作用[7]。

1 装配式节点设计

1.1 节点设计

本文设计了1套装配式体外预应力一字形锚固装置,该装置由2个一字形锚固节点、2个撑杆及1条钢绞线组成。该一字形锚固装置各个构件安装位置如图1所示。

图1 装置安装示意图

一字形锚固节点主要由上三角形摩擦装置、下三角形摩擦装置、一字形构件、锚固装置、上固定杆、下固定杆、螺栓及调节杆8部分组成,锚固节点详图见图2。

图2 一字形锚固节点详图

1.2 节点的安装

一字形锚固节点在使用时将预先定制的两个上三角形摩擦装置放置于工字梁上翼缘下侧对称放置,确保上三角形摩擦装置紧靠钢梁腹板并与工字梁上翼缘保持垂直,并用特制夹片将其临时固定,待整套装置安装完毕再将特制夹片取下;下三角形摩擦装置放置于工字梁下翼缘上侧相对于上三角形摩擦装置略微向后(图2(a)),并且与工字梁下翼缘保持垂直,再安装一字形构件,通过上下固定杆对构件进行锚固,最后安装锚固组件;节点安装完毕再安装调节杆,调节一字形构件与上三角形摩擦装置及下三角形摩擦装置间的距离,确保两者平行,各构件接触良好。

锚固节点安装完毕,用铁丝将2个上三角形及2个一字形构件绕钢梁进行临时锚固,两端通过铁丝套环与上固定杆相连,待整套加固装置安装完毕可将其取下。

最后钢绞线穿过锚固装置通过锚具进行固定,再对钢绞线施加一定的预应力,整套装置实现自锁。

1.3 节点分析

一字形构件、下三角形摩擦装置与上三角形摩擦装置形成一个杠杆,下三角形摩擦装置为支点,将钢绞线上的预应力转换到了钢梁的上下翼缘上,改变了以往锚固节点的受力方式。

在静力状态下自锁:X轴方向上,一字形节点的重力G在X轴方向的分力与钢梁对上三角形摩擦装置和下三角形摩擦装置摩擦力在X轴方向的分力保持平衡;Y轴方向上,一字形节点的重力G在Y轴方向的分力与上三角形摩擦装置对一字形构件向下的分力和下三角形摩擦装置对一字形构件向上的分力保持平衡,整个装置仅靠自重实现自锁。

在预应力状态下自锁:X轴方向上,预应力F与一字形节点的重力G在X轴方向的分力与钢梁对上三角形摩擦装置和下三角形摩擦装置摩擦力在X轴方向的分力保持平衡;预应力F与一字形节点的重力G在Y轴方向的分力与钢梁对上三角形摩擦装置和下三角形摩擦装置摩擦力在Y轴方向的分力保持平衡,整个装置实现自锁。

此外该一字形锚固装置中三角形摩擦装置对钢梁上翼缘下侧的压力通过三角形摩擦装置的底板均匀地施加在钢梁上翼缘下侧,有效地防止了应力集中;三角形摩擦装置对钢梁下翼缘上侧的压力通过三角形摩擦装置的底板均匀地施加在钢梁下翼缘上侧,也有效地防止了应力集中。

1.4 选材方面

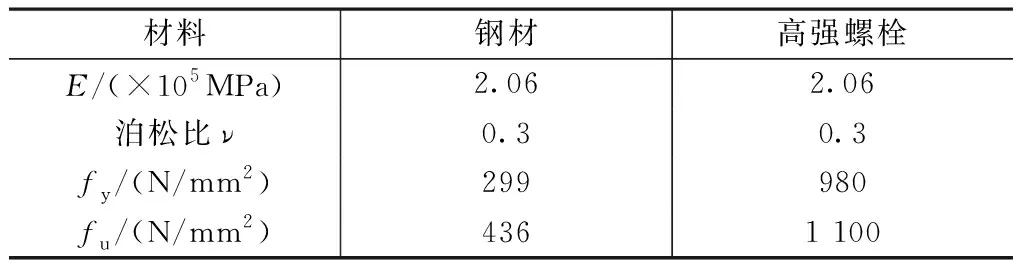

根据《钢结构设计标准》(GB 50017—2017)[8]结构钢材的选取应遵循技术可靠、经济合理的原则,综合考虑结构的重要性、荷载特征及工作环境等因素。本设计选用钢材牌号Q345,螺栓选取性能等级为10.9的摩擦型高强螺栓,材料性能指标如表1所示。根据《钢结构设计规范》(GB 50017—2003)[9]摩擦型高强螺栓的材料选用应符合国家现行标准《钢结构用高强度大六角螺母》(GB/T 1229—91),对摩擦装置底面进行喷砂(丸)处理,可以增加接触面粗糙程度进而增大其与一字形构件接触面的摩擦系数。对螺栓施加预应力,使各个接触关系平稳连接起来[10]。

材料性能指标 表1

2 一字形锚固装置的仿真分析

2.1 有限元建模

运用有限元软件ANSYS对一字形节点进行模拟仿真,简化分析过程,使设计分析可视化进而找出危险截面为节点设计提供参考[11]。首先建立装配式体外预应力一字形加固装置的三维模型,其端部节点三维模型如图3所示。然后对三维模型进行网格划分,得到如图4所示的有限元模型。

图3 端部节点三维模型

图4 有限元模型

2.2 有限元仿真说明

考虑到计算量和计算精度,将模型取对称部分进行仿真分析。仿真时除预应力索和撑杆采用高阶单元Beam188以外,其余部分均采用实体高阶单元Solid186/187。由于模型零件较多,仿真的重点在于模型之间的连接,故以下对仿真中零件的连接进行详细说明。

(1)对工字钢按对称轴进行了切分,便于后期检查结果分析,为了保持连接,将对称的钢梁部分都放在一个PART里,即表示对应部分是完全粘接在一起的。

(2)锚固节点对应的连接,考虑到实际情况,我们将一体钢梁、锚固节点放在了一个PART里,实现其粘接效果;非一体部分采用不分离形式的接触类型(图5),实现相互之间的连接(即螺栓与角钢的接触)。

图5 锚固节点非一体部分(螺栓与角钢)的接触

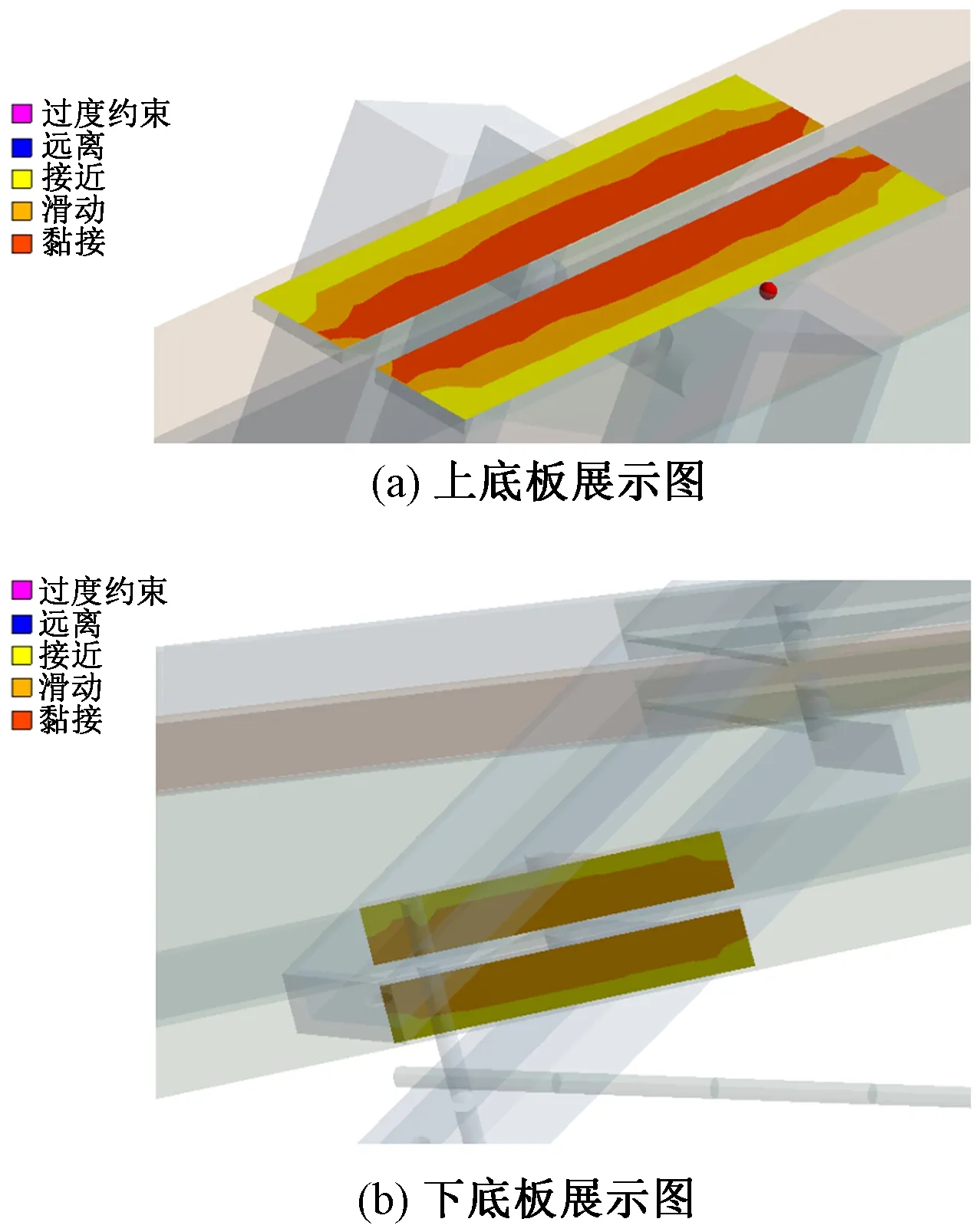

(3)锚固节点与斜工字钢之间的接触是仿真的重点部分,所以采用与实际接触形式一致的标准接触类型(图6),摩擦系数取0.3。

图6 锚固节点与斜工字钢之间的接触

(4)预应力索端部与锚固装置采用Joint中General的形式实现相互连接;预应力索与撑杆端部采用共用节点的形式连接在一起。

2.3 荷载及边界条件

仿真计算设置的荷载及边界条件说明:

(1)将刚架的自重以重力加速度的形式施加在整个结构上。加速度的方向向上,产生的惯性重力是向下的,符合实际情况。

(2)预应力索的材料属性里设置线膨胀系数,然后给钢绞线施加温度荷载,实现预应力的加载。

(3)本次计算取刚架的一榀,不考虑平面外变化。对中间工字钢对称面施加对称约束,刚架底部施加固定约束,整体施加平面外位移约束。

(4)将恒荷载和活荷载转化为斜工字钢上翼缘面的均布荷载,以面荷载的形式施加。

2.4 仿真结果及分析

对钢绞线施加体外预应力后的一字形节点及门式刚架钢梁受力情况进行了模拟仿真分析,仿真结果见图7~12。

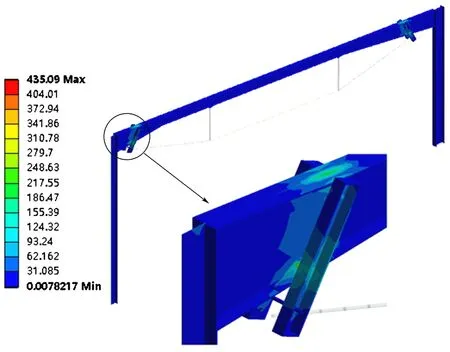

图7 节点位置钢梁等效应力云图/Pa

由图7可以看出,应力较大区域主要集中在该装置的锚固节点处,尤其锚固节点与钢梁接触位置,其他位置应力相对较小;摩擦装置未产生滑移现象,说明该摩擦装置与钢梁之间的摩擦力在水平向的分力足够抵抗由钢绞线预应力产生的水平力。

由图8可以看出,钢梁在锚固节点区域局部应力较大,其中最大应力位于钢梁下翼缘(与腹板相交处)。该部位局部应力较大主要是由摩擦装置对下翼缘的压力及接触面上的压力对该翼缘部位的弯矩造成的,因此保证摩擦装置刚度的同时,该摩擦装置底板不宜做的太短(宽度接近钢梁翼缘外伸部分为宜),以减少其对钢梁下翼缘的压强,降低翼缘板的最大应力。

图8 斜工字钢等效应力云图/Pa

由图9可以看出,锚固节点上下固定杆局部应力较大,其他位置应力相对较小,所以该固定杆应使用截面较大、强度较高的钢材。

图9 锚固节点等效应力云图/Pa

由图10~12可以看出,接触面受力状态主要呈双条形对称分布;摩擦应力与接触面压强由腹板位置向翼缘边缘逐渐变小,与梁翼缘应力的变化趋势相同。翼缘越靠近腹板位置接触面压强越大,主要是因为下翼缘越接近腹板,其刚度越大,受压后变形越小;相反下翼缘距离腹板越远,其刚度越小,受压后变形越大,接触面压强越小。

图10 接触状态

图11 摩擦应力等效应力云图/Pa

图12 接触面压强云图/Pa

3 试验及分析

3.1 试验设计

试验安装前准备4个定制的节点(2个一字形刚接端点及2个中间撑杆)、1根钢绞线(直径15mm)、2个锚具及1台东华动态测试仪器等。

装置两端采用一字形锚固节点,中间钢梁长度方向的1/3,2/3位置处分别采用撑杆1、撑杆2,安装效果如图13所示。百分表安装于斜工字梁中间位置。应变片粘贴在门式刚架单跨12个关键翼缘位置,具体粘贴位置见图14。

图13 安装示意图

图14 应变片粘贴位置示意图

钢绞线穿过锚固装置后,先穿过应力环再通过锚具进行锚固(图15),各个节点安装完毕,钢绞线施加4kN的预应力实现整套装置的初步(小预应力)自锁,确保各个节点连接良好。

图15 一字形锚固节点意图

3.2 预应力加载装置设计

本设计撑杆1、撑杆2为钢绞线,预应力加载装置由固定构件、铰接构件、上连接件、螺杆、焊接方块、下连接件及穿孔共7部分组成。撑杆详图见图16。

图16 撑杆1、撑杆2详图

安装时首先安装一字形锚固装置于工字梁长度方向的1/3,2/3处的下翼缘,再安装铰接构件,最后依次安装上连接件、螺杆及下连接件,撑杆安装完毕将钢绞线从穿孔中穿过,撑杆实图见图17。

图17 撑杆1、撑杆2实图

加载时,同时使用活口扳子转动撑杆1、撑杆2的焊接方块进行加载。

3.3 预应力加载试验

开始加载,首先将应力环读数清零、DHDAS动态信号采集分析系统平衡清零,确保5min后各个通道畅通并且在5个应变以内再进行试验(以免造成较大误差)。加载人员同时转动钢绞线上的撑杆进行加载,钢绞线应力每增加4kN记录一次,静置5min进行一次DHDAS动态信号的平衡取数,并记录中间支杆伸长量(确保中间旋杆有足够的安全储备,确保试验安全)。逐步加载到40kN(为了确保试验安全,不对刚架造成破坏),停止加载静置观察,节点无滑动,钢绞线与各支杆、节点连接保持良好。

24h后观察有无预应力损失并记录。

3.4 试验结果分析

3.4.1 门式刚架关键位置应变对比

各个观测点应变对比如表2所示(取第10次试验值作为本次试验的检测值)。

采用有限元分析软件MIDAS/Gen对钢梁在试验工况下进行模拟分析,钢绞线施加的预应力与试验最终施加预应力相同(40kN),模拟分析钢梁各个位置应变值作为本次试验的模拟值(根据应力-应变关系,将各个节点处的应力换算成该节点的应变),换算结果见表2(模拟值)。

应变与应力关系:

各个观测点应变对比/(×10-6) 表2

εE=σ

(1)

式中:E为弹性模量,取206×103N/mm2;σ为应力,Pa;ε为应变,指变形量与原尺寸的比值。

ε=ΔL/L

(2)

取试验各个位置的应变与模拟值进行对比,对比结果如图18所示(未特殊说明本文所有位置皆指工字梁下翼缘)。

图18 应变对比

钢绞线轴力每加载4kN进行一次取数,停止加载3min后再次进行读数,记录轴力见表3。

轴力损失/kN 表3

24h后再次对该装置钢绞线应力进行取数,钢绞线应力为38.5kN与加载稳定3min后几乎相同,计算出11次钢绞线的平均应力损失为4.68%。

选取门式刚架应力较大的节点1北(上)、节点1北(下)、端柱南、跨中(下)、节点4北(上)、节点4南(下)及中柱南共计7个位置做试验值与模拟值的对比,对比发现端柱南、跨中(下)、节点4南(下)及中柱南应变较大,其他位置相对较小;试验值与模拟值的大小相近、变化趋势相同;中柱北与中柱南的应变检测值接近,与实际情况相符。由于实际检测位置与模拟位置之间存在一定偏差、仪器精度不够及现场环境等问题使得试验结果存在一定的差异,但与模拟结果基本吻合,进一步验证了该装配式预应力一字形锚固装置应用于加固门式刚架中的可行性。

3.4.2 门式刚架关键位置跨中挠度对比

本试验跨中挠度采用百分表测量,预应力从开始加载到加载至40kN测得该装置跨中挠度变化为14mm;使用MIDAS/Gen有限元分析软件对钢梁进行模拟仿真分析,加载前后跨中挠度从-7mm到3mm,增大了10mm,由于现场条件限制,试验结果与仿真结果略有差距,但变化趋势基本相同。

4 结论

本文设计了一种装配式预应力一字形锚固装置,并对其进行了仿真模拟及现场试验,结论如下:

(1)该锚固装置中的固定杆局部应力较大,建议使用截面较大、强度较高的钢材。

(2)该锚固装置的最大应力位于钢梁下翼缘(与腹板相交处),在保证刚度的情况下,该摩擦装置底板不宜做的太短。

(3)采用该锚固装置对钢梁现场试验加固后,各个关键位置的应变及位移的变化与MIDAS/Gen有限元分析结果基本吻合,说明该装置具有加固效果。

(4)该种装配式体外预应力加固方法有一定的预应力损失,这种损失在试验加载完成后3min之内即趋于稳定,损失约5%。

(5)该装配式体外预应力一字形锚固装置与刚架主要靠相互接触、摩擦挤压实现连接自锁,可以承担既定预应力。