新型榫卯钢结构梁柱边节点承载力试验及有限元分析*

2021-02-23舒兴平张再华

谭 杰, 舒兴平, 张再华

(1 湖南大学土木工程学院钢结构研究所,长沙 410082; 2 湖南城市学院土木工程学院,益阳 413000)

0 引言

随着我国房屋建筑过程中建筑技术的不断提高以及建筑产业的不断发展,各种新的构件和结构形式不断出现。其中钢-混凝土组合结构能够发挥两种材料各自的优良特性,使得它们各自的力学性能都能够充分利用,目前已经广泛应用于实际工程项目中。

当钢管混凝土柱[1]受压时,钢管内部混凝土受到约束而处于三向受压状态,从而拥有更高的承载能力,同时由于填充混凝土,柱内部的钢管壁的稳定性和承载力显著提高。外包U形钢混凝土组合梁[2]是一种相较于传统的工字钢混凝土组合梁的新型组合结构梁,其做法是将钢板直接冷弯成带内翻边的U形截面,然后同时浇筑U形钢梁内部混凝土和上部翼缘混凝土,并通过一定的构造措施,使得T形混凝土梁和U形外包钢同时作用。这种结构形式具有结构受力合理、施工速度快、工厂化程度高、防火性能好等优点。

节点是结构设计的关键部位,它的设计形式直接关系到整个结构的安全性。目前针对外包U形梁和钢管混凝土柱的几种常见的节点形式,国内外展开了广泛研究。其中李风[3]研究双节点板与上节点板加内插板两种形式的节点抗震性能;石启印等[4]研究具有外加强环负筋贯通的U形组合梁和圆钢管混凝土柱的滞回性能;林彦、周学军等[5]研究隔板贯通钢筋贯穿式与钢筋截断式节点的抗震性能;Hong-Gun Park等[6]研究了U形梁与混凝土柱连接节点的抗震性能;Cheol-Ho Lee等[7]研究U形梁与H形钢柱连接节点的抗震性能。

综合上述国内外对外包U形组合梁与柱的连接节点的研究现状可知,目前对于外包U形梁与方钢管混凝土柱的研究较多,但提出的仅有的几种节点形式在构造和推广使用上都有各自的局限性,故而本文在已有的几种节点形式的基础上,结合外包U形梁的受力特点、实际安装使用、工厂化及传统木结构榫卯连接特点等,提出了一种新的节点形式,即榫卯钢结构梁柱边节点,并对两个边节点进行了单向静载试验,研究这类边节点的承载能力、破坏模式等。

1 新型边节点构造

本文提出的榫卯钢结构梁柱边节点具体构造为:节点处主梁方向由两片槽钢通过钢管混凝土柱,槽钢与柱焊接,外包U形主梁包裹主梁槽钢与槽钢焊接,同时次梁的槽钢通过钢管混凝土柱和主梁槽钢,外包U形次梁焊接在次梁槽钢上。在主梁方向,混凝土楼板内上方设置负筋,钢筋末端焊接在钢管柱壁上。混凝土楼板采用钢筋桁架楼承板,为了使组合梁更好地达到组合效果,钢筋桁架楼承板降板15mm,并将钢筋桁架楼承板的下缘桁架钢筋焊在U形梁的上翼缘。图1为榫卯钢结构边节点三维构造详图。图2为外包U形混凝土组合梁剖面,图3为试件现场图。

图1 榫卯钢结构边节点构造详图

图2 外包U形钢-混凝土组合梁剖面

图3 试件现场图

2 试验概况

2.1 试件设计及制作

试验共设计制作了2个试件(SJ-1,SJ-2),试件SJ-1,SJ-2的人为控制因素为主梁梁高。表1为各个试件的具体尺寸。钢筋桁架楼承板的具体型号为TD3-90。试件SJ-1的详细尺寸如图4所示。试件SJ-2的主梁梁高与试件SJ-1不同。

图4 试件SJ-1构造详图

本试件钢管柱采用的是成品方钢管,外包U形梁通过成品矩形管上翼缘开孔加工制作得到,通过冷弯钢板形成贯通槽钢,钢筋桁架楼承板则直接购买成品。浇筑时,将梁内混凝土和楼板混凝土一次浇筑成型。为了使钢管柱内混凝土密实,采用分层浇筑的方法,先浇筑节点下部的混凝土,再浇筑节点上部混凝土,浇筑过程中不断用振捣棒振捣。按照《金属材料拉伸试验 第1部分:室温试验方法》(GB/T 228.1—2010)[8]测得的各钢板材性见表2。按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081—2002)[9]对混凝土立方体试块进行强度测试,试验结果表明混凝土的立方体抗压强度为26.11MPa。

试件具体尺寸 表1

钢板的材料性能 表2

2.2 试验装置

本次节点试验在湖南城市学院结构实验室进行,本次试验反力架采用的是改进型几何可变框式试验架[10],如图5,6所示。试验采用液压伺服控制系统,柱顶水平荷载采用100t液压伺服作动器进行加载,钢管混凝土柱轴向力使用千斤顶竖向加载。试验应变数据通过DH3816电阻应变箱进行采集。

图5 试验加载装置

图6 试验装置现场图

2.3 加载方案

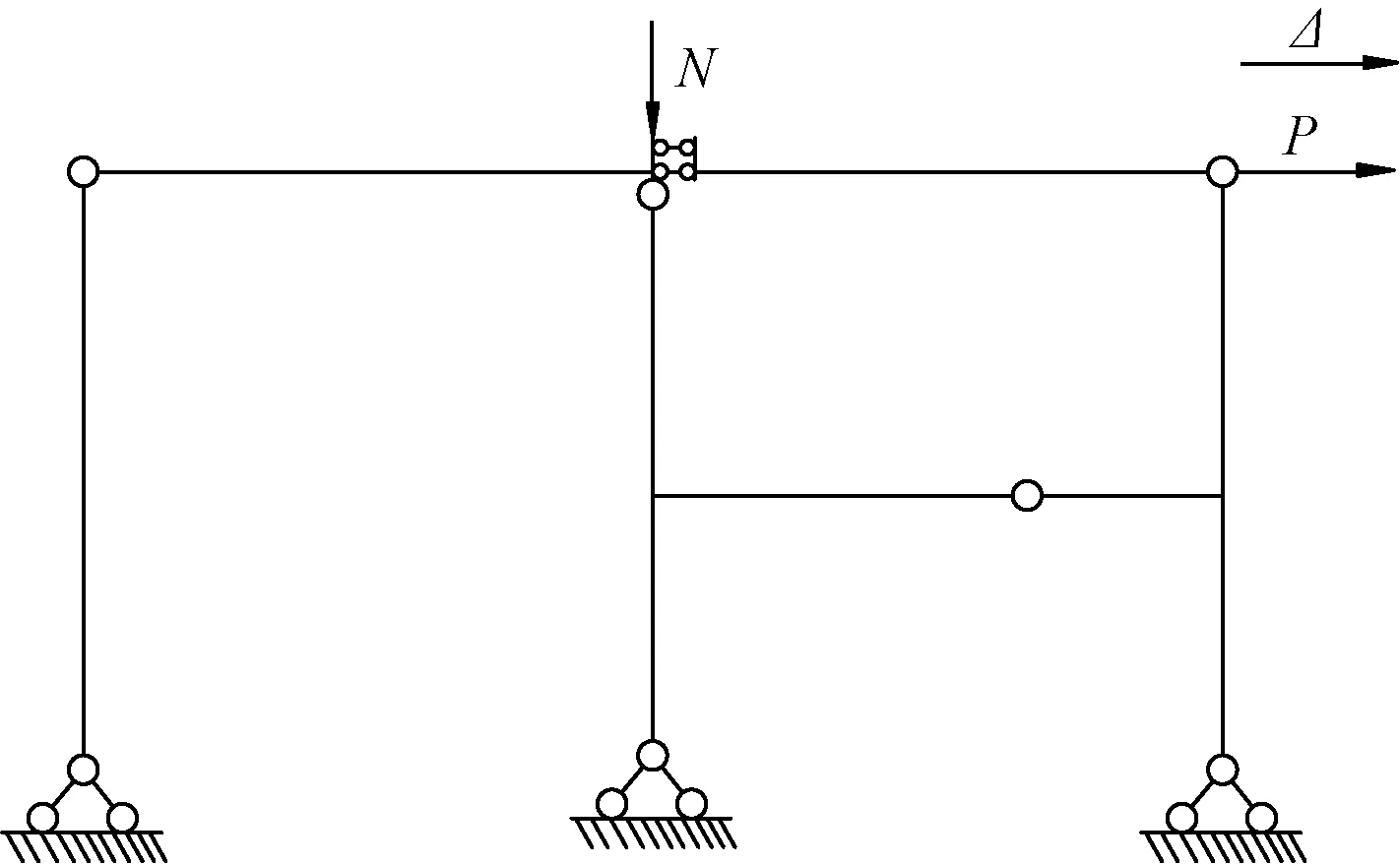

本次试验采用柱端加载方式,考虑P-Δ效应,将柱底设为固定铰支座,梁端设为单向滑动铰支座,计算简图如图7所示。加载程序分为预加载、正式加载两步。预加载一般分两级进行,每级取10kN。然后分级卸载,分2~3级卸完,加(卸)1级,停歇10min。正式加载时,柱顶按设计的轴压比(n=0.15)施加固定的轴压力。对试件SJ-1,SJ-2进行单调静载试验,加载过程中,节点屈服前用荷载控制,以10kN为一个加载等级。屈服后用位移控制,取4mm作为加载位移的步长进行加载。节点破坏以荷载低于极限承载力的85%为标志判断。

图7 试验加载计算简图

2.4 量测内容

图8为试件的位移计测点布置图,测量内容包括柱的水平位移、柱的侧向位移、梁端的水平位移和竖向位移以及梁柱转角等,共布置了8个位移计(D1~D8)。图9为应变片测点布置图,布置了S1~S11,T1~T3,B1~B4,Z1~Z8共26个应变片,S表示钢材上的应变片,B,T分别表示不同部位的钢筋上的应变片,Z表示钢管柱上的应变片。

图8 位移计测点布置图

图9 应变片测点布置图

3 试验结果及分析

3.1 试验现象及破坏特征分析

试件SJ-1加载初期没有特别明显的试验现象,当加载至38mm时,混凝土楼板与次梁交接的侧面出现微小裂缝,加载至59.07mm时,主梁贯穿槽钢与钢管柱的下端焊缝开始撕裂,随着荷载进一步增大,焊缝缺口逐渐张开扩大,当加载至92.58mm时,试件达到极限承载力,节点核心区的方钢管柱的翼缘部位局部鼓曲,此后荷载逐渐减小,节点破坏,见图10所示。

图10 试件SJ-1破坏形态

试件SJ-1,SJ-2由于只是梁高发生了变化,试验现象和破坏特征基本类似。当加载至22.64mm时,混凝土板侧面逐渐出现裂缝,并不断扩展。加载至55.76mm时,主梁贯穿槽钢尾部的上翼缘与钢柱的焊缝开始撕裂。加载至68.67mm时,试件SJ-2达到极限承载力,节点最终破坏形态如图11所示。试件SJ-1,SJ-2破坏的位置不同,呈现出不同的破坏形态,试件SJ-1呈现出梁端破坏,试件SJ-2表现为柱端破坏。在整个试验过程中,混凝土翼缘板与组合梁没有发生滑移,说明组合梁的组合效果良好。

图11 试件SJ-2破坏形态

试件SJ-1失效原因在于贯穿槽钢的下翼缘与钢管柱的连接焊缝剪切破坏,连接焊缝剪切破坏主要原因是由于翼缘混凝土楼板对贯穿槽钢上翼缘有了加强作用,致使在承受较大的剪力作用下,下翼缘首先发生了破坏。同时由于柱翼缘开孔削弱,导致钢管柱在承受剪力作用时,节点区域的柱翼缘出现了局部鼓曲现象。试件SJ-2失效原因同样在于贯穿槽钢尾部与钢管柱的连接焊缝水平剪切破坏,两个试件的破坏模式都体现了不同程度的剪切破坏形态。

由两个试件的破坏特征可知,对于本文提出这种梁贯通式的连接节点,钢管柱与贯穿槽钢的连接焊缝受拉破坏和受剪破坏是节点设计中需要重点考虑的因素。

3.2 荷载-位移曲线

两个试件的荷载-位移曲线如图12所示,横轴位移为柱顶的实测水平位移值,纵轴为作动器水平方向施加的荷载,位移和水平荷载以向右为正,向左为负。由图12的荷载-位移曲线可知:

图12 荷载-位移曲线

(1)两个试件的屈服点、极限点的位移和荷载列于表3,Δy,Fy分别为节点屈服时的位移与荷载;Δu,Fu为节点的极限位移和荷载。屈服点的确定可根据文献[11]通过作图法确定。通过表3中数据可知,梁的高度增加对节点的屈服荷载和极限承载力都有一定程度的提高,同时梁高的增加使得屈服位移和极限位移有所降低。

(2)每个试件都经历了弹性阶段、塑性阶段以及破坏阶段。试件SJ-2的弹性阶段曲线斜率比试件SJ-1的大,这是由于梁高的增加使得节点的刚度有所增大。两个试件的塑性阶段曲线都较为平缓,说明该种类型节点的延性较好。破坏阶段两个试件曲线都出现了一个较大斜率的曲线段,这是由于两个试件都是焊缝撕裂而导致节点不能再继续承载所致。

3.3 水平荷载-转角曲线

各个试件的水平荷载-转角曲线如图13所示,水平荷载以向右为正,转角逆时针为正。节点区转角可由余弦定理计算得到。

图13 水平荷载-转角曲线

两个试件试验结果 表3

由水平荷载-转角曲线可知,弹性阶段转角随着荷载的增大增幅较小,两个试件的初始刚度分别达到了4 743,8 589kN/rad。试件屈服进入弹塑性阶段后,转角随荷载增大增加的幅度加快。试件SJ-1,SJ-2达到极限荷载时的转角分别为0.101 3,0.049 3rad。由试件SJ-1与SJ-2的水平荷载-转角曲线对比可知,随着节点承载能力和刚度的提高,节点的转动能力有所减弱。

3.4 应变曲线

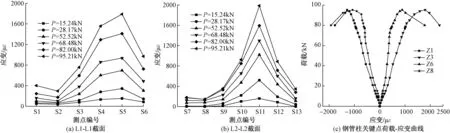

图14,15给出了两个试件在不同荷载作用下的梁两个关键截面的应变分布曲线以及两个试件钢管柱壁部分关键点的荷载-应变曲线。图中以拉应变为正,压应变为负。由图14,15可知:

图14 试件SJ-1应变曲线

图15 试件SJ-2应变曲线

(1)由两个试件的梁截面的应变分布曲线可知,加载初期,应变分布基本满足平截面假定,梁截面上的应变基本呈线性变化。随着荷载增大,U形梁逐渐进入塑性阶段,应变增长的越来越快。试件SJ-1梁截面上的应变均为拉应变,可以判断中和轴位于混凝土楼板内,试件SJ-2梁截面上应变片S1,S2,S7,S8应变为压应变,其余应变片应变为拉应变,可以得知梁L1-L1截面的中和轴位于S2与S3之间,梁L2-L2截面的中和轴位于S8与S9之间。

(2)由钢管柱关键点应变和梁截面上的应变大小可以得知,试件加载过程中历经弹性阶段、塑性阶段以及破坏阶段。试件最大拉应变出现在主梁的下翼缘和柱的上半部分的远梁端翼缘,最大压应变出现在柱的上半部分的近梁端翼缘和柱的下半部分远梁端翼缘。试件SJ-1与SJ-2均是最大拉应变大于最大压应变,故而拉应变区域的板件首先屈服。试件SJ-1梁端的下翼缘的拉应变大于柱的上半部分远梁端翼缘拉应变,故试件SJ-1的梁端下翼缘首先屈服。试件SJ-2的柱上半部分远梁端拉应变大于梁端下翼缘拉应变,故试件SJ-2首先屈服的板件位于柱的上半部分远梁端翼缘。

4 有限元分析

4.1 模型的建立

为了对新型钢结构榫卯梁柱边节点进行进一步深入研究,采用ABAQUS软件对试验试件进行受力性能分析。

根据试件的实测尺寸建立ABAQUS有限元模型,忽略了几何初始缺陷、残余应力、焊缝等影响。由于试件及荷载的对称性,为简化模型,加快计算速度,故建立试件的二分之一模型进行分析计算。另外,为了实现柱轴心受压以及梁端铰接的模拟条件,在柱顶、柱底以及梁端设置了刚度无穷大的加载钢板。

4.1.1 单元类型及网格划分

采用三种类型的单元模拟节点各个部件:采用8节点6面体线性实体单元(C3D8R)模拟方钢管混凝土柱内的混凝土以及外包U形混凝土组合梁的混凝土;选取4节点缩减积分一般壳单元(S4R)模拟方钢管、外包U形梁、贯穿槽钢;外包U形混凝土组合梁内的钢筋的采用3维2节点桁架单元(T3D2)模拟。在不影响计算精度的前提下,为了提高计算精度,网格划分采用节点区域局部加密的方法进行划分,最后模型网格划分见图16。

图16 模型及网格划分

4.1.2 材料本构模型

钢材的应力-应变曲线采用简化的三折线模型(图17),不考虑钢材的退化强度,泊松比为0.3。对于混凝土,ABAQUS软件提供了混凝土损伤塑性模型[12],其受拉与受压应力-应变关系采用韩林海[13]提出的充分考虑约束效应模型。

图17 钢材应力-应变曲线

4.1.3 模型接触设置

对于方钢管柱内的混凝土与钢管壁的接触以及U形梁与梁内混凝土的接触采用法向方向硬接触,允许接触后分离,切线方向使用罚接触,允许两者发生相对滑移,摩擦系数设为0.3。贯穿槽钢与钢管柱壁采用Merge命令合并。U形主梁与槽钢焊接用绑定命令实现。混凝土板与U形主梁上翼缘同样采用绑定命令约束。至于混凝土楼板内的钢筋则采用Embedded Region命令嵌入混凝土。

4.1.4 边界条件及荷载施加

模型的边界条件及荷载需根据2.3节的试验加载计算简图(图7)进行施加。柱顶、柱底以及梁端通过参考点耦合刚性垫板表面,边界条件即可施加在参考点上。在柱底参考点约束三个方向平动自由度以模拟铰接,对称面施加对称边界条件,柱顶以及梁端约束平面外的平动自由度和转动自由度。荷载的施加首先通过柱顶参考点以集中力的形式施加轴力,然后根据试验加载计算简图计算得出梁端位移与柱顶水平位移Δ的线性关系,梁端水平位移为0.462Δ,竖向位移为0.288Δ。最后需在同一分析步将柱顶以及梁端位移以此位移关系施加到对应的参考点上。

4.2 有限元计算结果

图18给出了两个试件在极限承载力作用下的von Mises应力云图。由应力云图可知,两个试件的节点核心区的外包钢梁与贯穿槽钢连接位置的翼缘以及贯穿槽钢与柱的连接位置应力分布集中且较大,都已经超过了屈服强度,其他位置的应力较小且分布均匀。

图18 两个试件von Mises应力云图/MPa

在有限元模拟中,两个试件节点区域应力较大的部位主要位于贯穿槽钢与U形主梁以及钢管柱相交部位的下翼缘位置,此外节点区域的钢管柱受拉和受压侧应力也较大。表明试件的这些部位可能优先会发生破坏。这与试验所得到的试件的破坏模式也较为相符。此外,节点区钢管柱的翼缘存在局部鼓曲现象,这与试验所得到的变形模式也十分吻合,见图19(以试件SJ-1为例)。

图19 试件SJ-1有限元模型与试验的变形对比

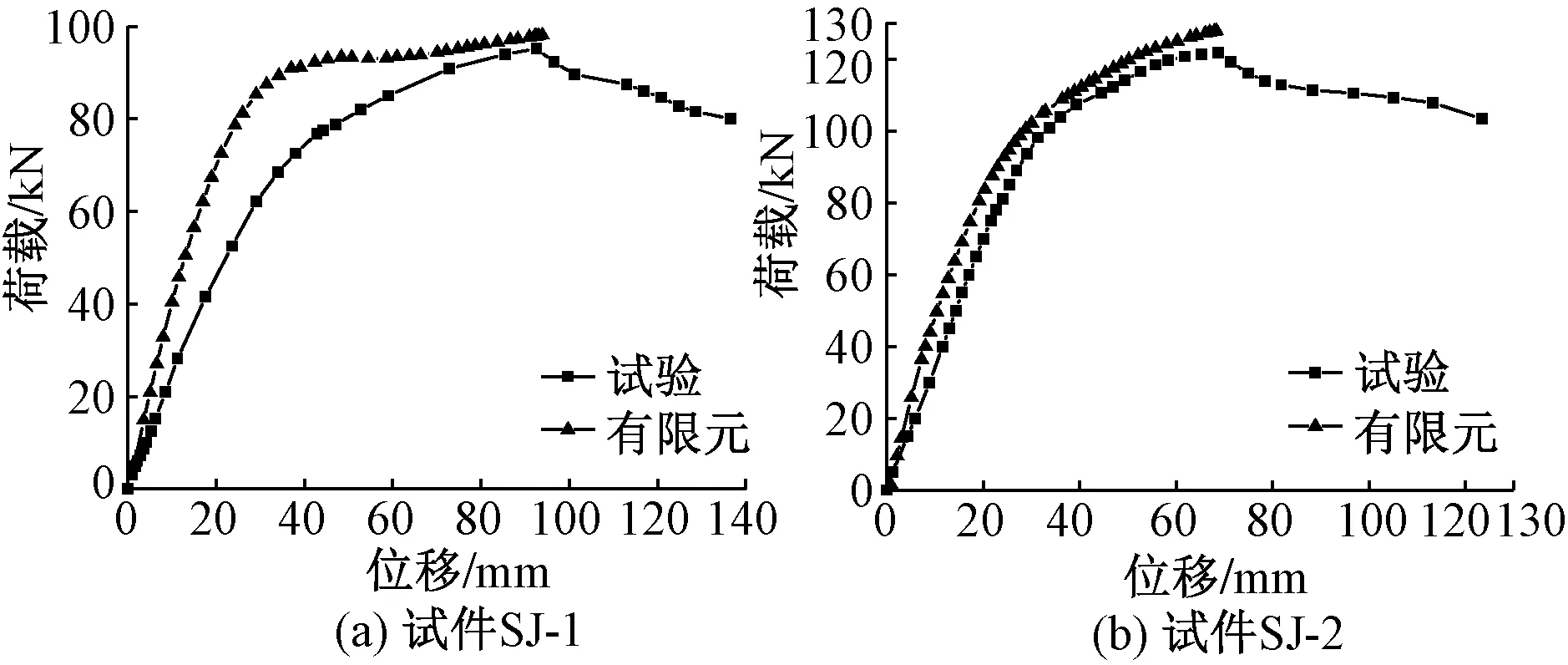

4.3 荷载-位移曲线对比

图20对比给出了两个试件的试验荷载-位移曲线与有限元得到的荷载-位移曲线。由图可知,有限元的计算结果与试验结果比较吻合,弹性阶段的有限元曲线的斜率稍微偏大,这是由于有限元模型忽略了残余应力、焊缝以及节点核心混凝土的密实度等初始缺陷的影响。对于极限荷载,两者相差较小,试件SJ-1相差约2.8 %,试件SJ-2相差约0.6%,误差在可以接受的范围之内,由此可以说明,采取本文所使用的有限元建模方法分析榫卯钢结构梁柱边节点是准确可靠的。

图20 荷载-位移曲线

5 结论

本文对正弯矩作用下的榫卯钢结构梁柱边节点进行单向静载承载力试验以及有限元分析,可以获得以下结论:

(1)由两个试件的破坏现象可知,贯穿槽钢与柱的连接焊缝对节点的受力性能影响较大,故实际使用中需对此处的焊缝质量引起重视。

(2)对于两个试件,梁端应力较大区域集中在槽钢与U形主梁连接的部位,此处存在应力集中的现象,极限状态下,梁端下翼缘已经屈服。柱端应力较大区域集中在节点上部柱的受拉翼缘,极限状态下也已经屈服。

(3)增加梁高对节点的极限承载力提高的效果较为明显,试件SJ-2相比试件SJ-1,屈服承载力提高了43.38%,极限承载力提高了28.0%。

(4)本文采用ABAQUS软件建立的分析模型,计算得到的应力分布、破坏模式以及荷载-位移曲线都与试验结果吻合良好,故而本文采用的有限元分析方法可以为该类组合节点的实际推广应用提供参考。