型钢再生混凝土柱-钢梁组合框架节点受力性能非线性分析*

2021-02-23贾梦璐孙书伟刘云贺

马 辉, 贾梦璐, 孙书伟, 刘云贺, 董 静

(西安理工大学土木建筑工程学院,西安 710048)

0 引言

钢与再生混凝土组合结构不仅充分利用了组合结构的优势,同时解决了不可再生资源的浪费及生态环境的破坏等问题[1-3],对于我国经济的可持续发展和推动绿色建筑结构的应用具有积极意义[4-5]。型钢再生混凝土结构就是钢与再生混凝土组合结构的一种结构形式。目前,关于型钢再生混凝土组合结构的研究重点集中在型钢再生混凝土梁、柱构件及其节点的材料间的粘结滑移、承载力、刚度及抗震性能等方面[6-8]。现有研究[8-10]表明,型钢再生混凝土柱具有较高的承载力及良好的抗震性能,为再生混凝土材料的工程应用提供了新的途径。笔者课题组在型钢再生混凝土柱研究的基础上[10],结合钢梁受力性能好、施工简便的特点,提出了型钢再生混凝土柱-钢梁组合框架结构,该结构不仅具有型钢再生混凝土柱承载力高和抗震性能好的优势,还可以有效减小截面尺寸,简化施工过程,并具备绿色环保的显著特征,因而具有重要的工程应用价值。

另外,节点在框架结构中指梁、柱构件的重叠区域,是连接框架梁柱及其内力传递的关键部位,同时也是地震发生时框架结构中最脆弱的部位[12-13],节点区域的破坏往往是导致结构整体失效或倒塌的主要原因之一,节点核心区的安全对结构抗震有着重要意义,直接关系到“强节点弱构件”的抗震设计原则。因此,对框架结构节点的受力性能及破坏机理展开深入研究至关重要。薛建阳等[12]对型钢再生混凝土梁、柱框架节点进行了低周反复荷载试验,结果表明:型钢再生混凝土梁柱框架节点具有较好的抗震性能,但节点区域构造相对复杂,施工难度相对较大。另外,部分学者针对反复荷载作用下的钢筋混凝土柱-钢梁混合节点、型钢混凝土柱-钢梁混合节点等结构或构件的破坏形态和受力性能等进行了一定的研究[13],取得了相关研究成果。然而,目前关于型钢再生混凝土柱-钢梁组合框架节点的受力性能及非线性有限元分析的研究尚未见报道,有必要开展相关方面的研究。

为此,本文采用ABAQUS软件,在拟静力试验研究基础上,建立型钢再生混凝土柱-钢梁组合框架节点有限元计算模型,对该组合框架节点进行非线性有限元分析,得到该组合框架节点的变形图、应力云图、荷载-位移骨架曲线及荷载特征值等,并将模拟结果与相关试验数据进行对比。最后,分析有限元设计参数对该组合框架节点受力性能的影响规律。

1 试验概况

本文设计制作了5个型钢再生混凝土柱-钢梁组合框架结构的节点试件,主要考虑了再生粗骨料取代率和轴压比对节点试件受力性能的影响,并进行低周反复荷载试验。表1为组合框架节点试件的设计参数,图1为节点试件截面设计尺寸。组合框架节点试件的型钢均采用Q235钢,梁、柱均为焊接工字钢,型钢梁与型钢柱之间采用对焊连接形式。废弃混凝土来源于城市旧房拆除,破碎后作为再生粗骨料,其物理性能基本符合《混凝土用再生粗骨料》(GB/T-25177- 2010)的要求,属于Ⅱ类再生粗骨料。表2为钢材的基本力学性能指标。再生混凝土材料的配合比及基本力学性能指标见表3。组合框架节点的低周反复荷载试验采用荷载-位移混合加载制度,试验加载装置示意图及现场照片见图2和图3。

图1 节点试件的截面尺寸设计

图2 试件加载装置

图3 试验加载现场照片

组合框架节点试件的设计参数 表1

钢材的基本力学性能指标 表2

2 组合框架节点有限元模型的建立

2.1 钢材本构关系

本文在进行有限元计算分析时,钢材采用理想弹塑性强化本构关系,该模型强度理论满足冯·米塞斯屈服准则,采用各向同性的强化法则,服从相关流动准则。型钢及钢筋应力-应变曲线数学表达式可表示为:

(1)

式中:σp为钢材等效应力;εu为钢材的极限应变;Es为钢材弹性阶段的弹性模量;k为钢材强化阶段的弹性模量,可取0.01Es;fy为钢材的屈服应力;εs为钢材的应变;εy为钢材的屈服应变。

2.2 再生混凝土本构关系

在本次有限元建模中,采用同济大学肖建庄[11]提出的再生混凝土材料单轴受压本构关系,其应力-应变(σ-ε)曲线数学方程表达式为:

(2)

式中:x=ε/ε0,y=σ/fc,其中ε0和fc分别为再生混凝土材料的峰值应变和轴心抗压强度;a为再生混凝土材料的初始弹性模量,a=2.2×(0.748r2-1.231r+0.975);b为与再生粗骨料取代率r有关的系数,b=0.8×(7.648 3r+1.142)。

表4为不同再生粗骨料取代率r条件下a和b取值。

C40再生混凝土材料的配合比及基本力学性能 表3

不同再生粗骨料取代率条件下参数a,b取值 表4

目前,关于再生混凝土材料受拉应力-应变全过程曲线研究很少,文献[11]仅提出了再生混凝土受拉应力-应变曲线的上升段,对于再生混凝土受拉下降段的本构关系及数学模型尚未见报道。另外,现有研究[8]表明:再生混凝土单轴应力-应变曲线与普通混凝土走势大体相似,因此部分学者[10,14-15]在有限元计算时采用两种不同本构关系组合而成的做法,即上升段采用文献[11]提出的再生混凝土受拉本构方程,下降段是在普通混凝土本构关系[16]的基础上进行拟合,修正相关参数,得到再生混凝土受拉应力-应变关系下降段方程,且获得的计算结果较为理想。鉴于此种做法,本文中再生混凝土的受拉本构模型由两段应力-应变关系组合而成,其中上升段采用肖建庄[11]提出的再生混凝土材料受拉本构关系,下降段参考了《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)[16](简称混凝土规范),并将试验所用再生混凝土材料力学性能的影响考虑在内,对方程进行拟合,得到具体受拉应力-应变(σ-ε)关系的数学方程表达式如下:

(3)

在模拟时考虑再生混凝土材料损伤情况及其破坏准则。本次模拟材料选用Drucker-Prager强度准则,定义再生混凝土材料的塑性流动原则。另外,为便于计算,再生混凝土材料损伤因子的计算方法可参考混凝土规范获得。

2.3 单元类型选择及网格划分

经过多次有限元模型试算后,本文在模拟再生混凝土材料和型钢时均采用八节点六面体二次缩减积分单元(C3D8R单元),而钢筋采用两节点线性三维桁架单元(T3D2单元),试算结果满足计算精度要求。图4为型钢再生混凝土柱-钢梁组合框架节点试件的各部分网格划分示意图。

图4 节点试件各部分网格划分

2.4 材料之间的相互作用

在型钢再生混凝土柱顶、梁下部及柱底部建立参考点,并与梁、柱截面定义耦合约束,图5为组合框架中节点的耦合点示意图。另外,本文有限元模拟时,不考虑钢材与再生混凝土材料之间的粘结滑移影响,采用ABAQUS软件中embed来定义型钢、钢筋与再生混凝土材料之间的相互作用。

图5 节点耦合点示意图

2.5 边界条件及施加荷载

对型钢再生混凝土柱-钢梁组合框架中节点进行弹塑性静力有限元分析时,在ABAQUS软件的Step选项中设置两个分析加载步,Step-1根据试件不同的轴压比在型钢再生混凝土柱的顶部耦合点施加不同竖向荷载;加载完毕后即可进入Step-2,在节点的参考点施加水平荷载。本次有限元计算模型的边界条件及位移值的设置与试验基本相符。

3 组合框架节点数值计算结果分析

3.1 组合框架节点变形及应力规律

通过型钢再生混凝土柱-钢梁组合框架节点的有限元数值计算模拟,可获得组合框架节点的变形图及应力云图。图6,7为典型节点试件CFJ5计算云图,其中型钢和钢筋采用von Mises应力表示,而再生混凝土采用PEEQ等效塑性应变表示。

图6 典型节点试件CFJ5模型及试验照片

由图6,7可知,组合框架节点试件的变形特征与试验结果较为相似,节点试件各部分应力云图中最大应力均呈现在节点的核心区,说明试件是由节点核心区破坏造成的。由试件整体变形形态来看,节点核心区出现较为明显的交叉斜裂缝,且再生混凝土大面积剥落,发生明显的剪切破坏,试验破坏模式与试件模拟破坏模式相吻合。加载初期,试件处于弹性状态,试件各部分应力-应变随荷载增加呈线性关系,且试件各部分变形较小,均未达到屈服状态;当试件达到80%峰值荷载时,节点核心区的型钢最大应力为331.3MPa左右,表明型钢首先达到屈服,此时钢筋最大应力为317.3MPa左右,但并未达到屈服应力;随着荷载增大,节点核心区型钢腹板屈服面积增大,并不断从中心部位向两侧边缘扩散,且节点核心区再生混凝土斜裂缝开展严重,导致节点刚度退化明显;随后节点核心区的箍筋和纵筋逐渐达到屈服状态;当荷载增至峰值荷载时,节点核心区型钢柱及梁端部位屈服,节点核心区再生混凝土被压碎,导致节点失效。

图7 典型节点试件CFJ5应力云图/MPa

3.2 试验与有限元模拟结果比较分析

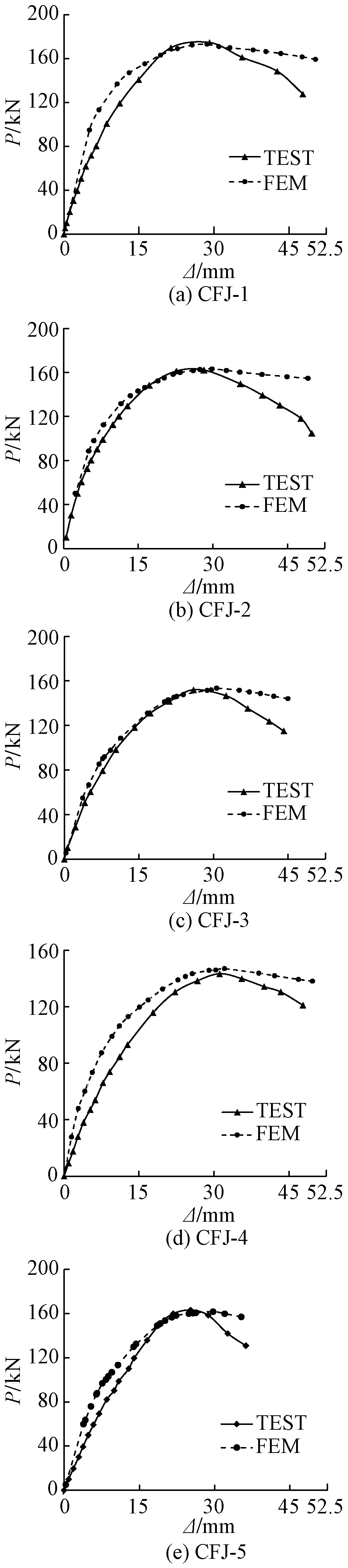

为验证该有限元计算模型的合理性,获取了节点的水平荷载和相应的位移,并将有限元模拟计算结果绘制的荷载-位移骨架曲线与试验得到的骨架曲线进行对比分析。图8为节点试件试验与有限元模拟的骨架曲线对比,表5为节点试验数据与有限元模拟结果特征值对比。

由图8可知,有限元模拟得到各试件骨架曲线与试验所得骨架曲线在加载初期的弹性工作阶段吻合较好,且走势大体相似。有限元模拟计算的峰值荷载较试验结果相差较小,除试件CFJ-4的误差为2.51%,其余试件相对误差均在2%以内,同时计算刚度与试验骨架曲线刚度有较大差距,这是由于有限元模拟时采用单向加载方法,该加载方法作用下再生混凝土产生的损伤较轻,故计算刚度偏大,但峰值位移除试件CFJ-5相对误差较大,差距为17.18%,其余试件有限元计算峰值位移与试验结果相对误差均在8%以内。通过图8中各试件曲线对比发现,峰值荷载过后,由于与实际材料相比,再生混凝土塑性损伤本构关系存在差异,且混凝土的塑性损伤及脆性较普通混凝土更加明显,在这个因素约束下,精确模拟出真实情况下再生混凝土从加载至压溃完整破坏过程较为困难。同时,由于目前针对再生混凝土单轴拉伸应力-应变曲线下降段的本构方程研究尚未见文献报道,文中采用两段应力-应变曲线组合而成的本构关系,导致模拟曲线下降段较试验曲线吻合度存在差异。但从总体看,有限元模拟结果与试验结果相差不大,验证了该模型的合理性。

组合框架节点试验与有限元模拟计算结果对比 表5

图8 节点试件的试验与有限元模拟骨架曲线对比

3.3 参数分析

在试验基础上,本文深入分析了不同有限元参数对组合框架节点受力机理的影响规律,主要考虑参数有:再生混凝土强度、型钢强度、配箍率、箍筋强度、配钢率等。图9为有限元参数对节点试件荷载-位移(P-Δ)影响曲线,表6为有限元参数对节点各阶段承载力及变形能力的影响规律。

图9 试验参数对节点试件荷载-位移影响曲线

由图9(a) 可知,在弹性工作阶段,再生混凝土强度对曲线的影响较小,试件刚度基本相同;当荷载到达75%峰值荷载左右时,曲线明显偏离直线;节点水平承载力与再生混凝土强度呈正相关关系,再生混凝土强度C50相对于C40和C30的试件极限承载力分别提高了4.2%和9.1%;另外,再生混凝土强度越高,试件各阶段特征值对应位移越小,表明节点延性随再生混凝土强度增加而降低。

有限元参数对节点承载力及变形影响 表6

由图9(b) 可知,试件受力初期,不同型钢强度对试件在弹性阶段的力学性能影响较小,表现为不同型钢屈服强度对应的荷载-位移曲线在加载前期几乎重叠;随型钢强度增加,曲线逐渐向纵向坐标轴倾斜,即试件割线刚度与型钢屈服强度呈正相关关系;曲线下降段斜率随型钢屈服强度增加逐渐趋于平缓,但差距较小;Q390试件较Q345和Q235试件承载力分别提高了5.63%和17.45%,表明型钢屈服强度的提高对试件承载力发挥了积极作用,但对试件延性影响较小。

由图9(c) 可知,随着配箍率增大,试件水平承载力逐渐增大,但增幅均小于3.3%;峰值荷载后,曲线下降段斜率出现差异,表现为随着配箍率增加曲线逐渐平缓,因此,增加配箍率对于改善试件的延性是有利的。

由图9(d)可知,荷载-位移影响曲线在受力前期基本重合,表明节点刚度对箍筋强度变化不敏感;随箍筋强度的增大,试件水平承载力逐步增大,但增幅较小;在曲线进入下降段后,斜率随着箍筋强度增大而略微降低,箍筋强度由HRB335提高至HRB500,模拟结果显示试件峰值承载力仅提高了2.89%,即箍筋强度对提高节点的承载力作用较小,且试件延性与箍筋强度呈负相关关系。

由图9(e) 可知,节点的水平承载力随配钢率的增加明显提高,配钢率由4.1%增加至5.5%,试件水平承载力提高11.4%;同时,配钢率越大,曲线下降段越平缓,试件变形能力逐渐好转。由此可见,型钢配钢率适当增加对改善节点试件的变形能力起着积极作用。

4 结论

(1)型钢再生混凝土柱-钢梁组合框架节点的变形特征和主要受力特征值与试验结果吻合较好,验证了该有限元分析模型的合理性。

(2)组合框架节点区域发生明显剪切变形,属于典型的剪切斜压破坏形态,与试验观察结果基本一致;此外,达到峰值荷载时,该组合框架节点域的型钢腹板、箍筋基本达到屈服状态,主要起抵抗水平荷载的作用。

(3)试验与有限元模拟荷载-位移骨架曲线在弹性受力阶段相似度较高;随着荷载的增加,两者曲线开始出现一定差异,试件的峰值荷载相差不大;当峰值荷载过后,节点的计算曲线下降段不明显,与试验曲线相差较大,说明本文选择的材料本构模型和破坏准则有待继续完善。

(4)再生混凝土强度等级从C30提高至C50,节点承载力提高9.1%,但节点的延性降低;型钢强度从Q235提高至Q390,节点承载力提高了17.45%,但对节点延性影响较小;节点的抗剪承载力随着体积配箍率或者箍筋强度的提高而提高,但对节点的变形能力影响不明显;另外,增加配钢率对组合框架节点的受力性能是有利的,配钢率从4.1%到5.5%,节点的抗剪承载力提高了11.4%。