高职院校教学工作诊断与改进制度建设:现状调查、案例分析与发展思考

2021-02-23王如荣傅伟袁洪志

王如荣 傅伟 袁洪志

摘 要 推进高职院校教学工作诊断与改进制度建设是职业院校建立常态化人才培养质量自主保证机制的一项创新性工作,是职教战线落实深化新时代教育评价改革政策精神的重要举措。调查发现,高职院校教学诊改工作虽然整体进展顺利,但在院校实践中还存在理念认识不到位、师生内生动力不足,形似神不似、诊改运行有偏差,主观评估思维、常态化机制未形成等共性问题。需要采取“系统化设计、项目化推进、一体化实施”方式,协同推进诊改工作。

关键词 高职院校;教学;诊断与改进;制度建设

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2021)36-0050-06

2015年,教育部要求职业院校建立教学工作诊断与改进制度(简称“诊改”),切实发挥学校的教育质量保证主体作用,不断完善职业院校内部质量保证体系和运行机制,并提出了理顺工作机制、落实主体责任、数据系统支撑三个宏观层面主要任务[1]。同年12月,教育部发布了《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案》,指出了完善高职院校内部质量保证体系、提升教育教学管理信息化水平、树立现代质量文化促进“三全”育人三项中观层面具体任务[2]。2017年6月,教育部再次发文全面推进职业院校诊改工作,明确了加强领导、细化方案、试点引领、全面培训、注重宣传等微观层面工作要点[3]。2020年9月,教育部等九部委联合发文,要求职业院校完善以章程为核心的制度体系,健全院校内部治理结构,深入推进教学工作诊断与改进制度建设,切实发挥学校质量保证的主体作用[4]。

在国家系列政策推动下,诊改制度建设已成为职业院校建立常态化人才培养质量自主保证机制的一项创新性工作,也是职教战线落实深化新时代教育评价改革政策精神的重要举措。

一、高职院校诊改制度建设总体情况

从全国层面看,启动职业院校诊改制度建设后,教育部在9个省(区、市)遴选了27所高职院校作为全国高职诊改试点院校[5]。各试点院校按照试点要求,全面启动试点工作,并于2017年上报诊改运行实施方案,探索推进诊改工作,在院校治理和人才培养方面取得了显著成效。截至2020年底,有24所试点院校接受了诊改复核,且结论为“有效”。

2020年初,全国诊改专委会面向省级诊改专委会和高职院校开展了职业院校诊改制度建设问卷调查。全国1423所高职院校中[6],有758所参与了调查,占比53.46%。截至2020年2月,758所高职院校中,616所把诊改工作纳入学校事业发展规划并已经启动诊改工作,占比81.27%。各省份参与调查院校中,已启动诊改工作的院校比例见图1。

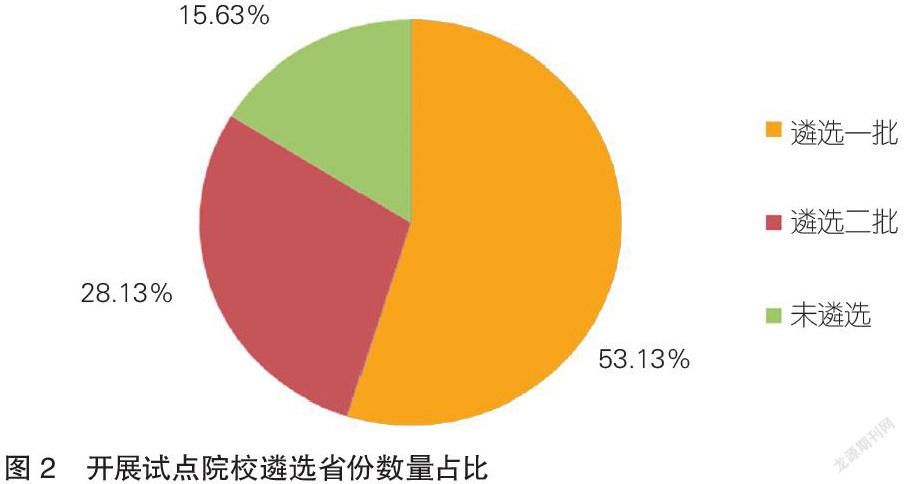

从省级层面看,26个省份开展了省级高职诊改试点院校遴选,占比81.25%。其中,陕西、广东、江苏、江西、湖北、浙江、河南、天津及云南9个省份遴选了两批试点院校,占比28.13%,山东、安徽、上海等17个省份遴选了一批试点院校,占比53.13%,见图2。另外,广西虽未开展试点,但全区36所高职院校均启动诊改工作,省级诊改专委会成员实行分组指导和定期督导。省级专委会问卷反馈,各省份教育行政部门和省级诊改专委会分层次组织诊改培训,开展诊改工作调研,并把诊改工作纳入行政部门年度工作计划。

截至2021年6月,据不完全统计有18个省份开展了高职诊改复核工作。其中,试点省份有山东、江苏、陕西、重庆、内蒙古、黑龙江、河南及贵州8个,陕西32所公办高职院校均接受了省级复核。非试点省份有江西、四川、广西、天津、河北、湖北、湖南、云南、上海及安徽。

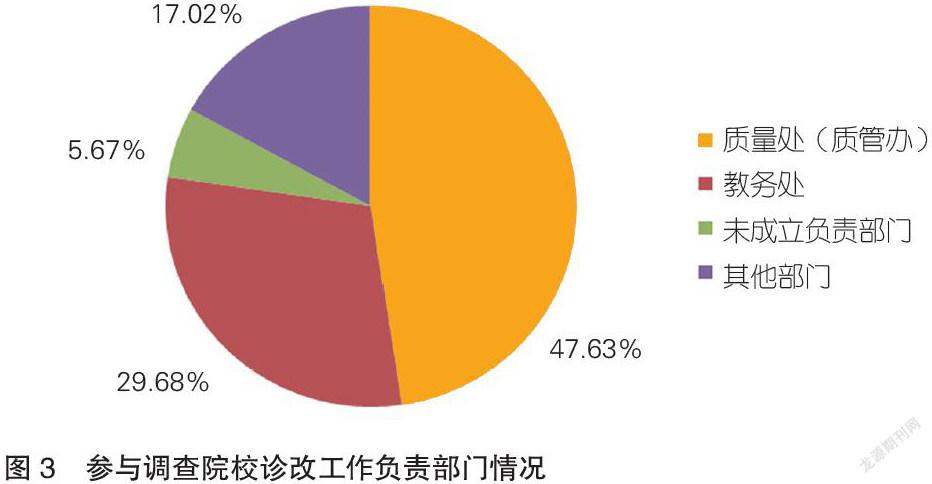

从院校层面看,参与调查院校中,715所院校明确了诊改工作牵头部门。其中,361所院校由质量处(质管办、诊改办)负责,占比47.63%;225所院校由教务处负责,占比29.68%;129所院校由其他部门负责,占比17.02%;尚有43所院校没有成立或明确诊改工作负责部门,占比5.67%。见图3。

调查显示,多数高职院校诊改工作得到学校“一把手”重视,694所院校诊改工作由“一把手”亲自担任总负责人,在758所院校中占比91.56%。650所院校制定了学校内部质量保证体系建设与运行实施方案,占比85.75%;92所院校正在制订方案,占比12.14%;有16所院校未制订方案,占比2.11%。

另外,无锡商业职业技术学院和山东劳动职业技术学院均为非诊改试点院校,但积极参与并扎实开展诊改工作,主动申请省级诊改复核,诊改工作受到专家组好评。

二、高职院校诊改工作存在的共性问题

从问卷调查反馈和诊改专委会工作调研信息看,高职院校诊改制度建设取得了显著成效,主要体现在:一是履行人才培养工作质量保证主体的责任,二是建立了诊改促进治理能力提升的机制,三是完善了校本特色的目标与标准体系,四是强化了信息平台支撑诊改运行的意识。同时,高职院校诊改工作也存在一些影响常态运行的共性问题和痛点,亟需解决。

(一)理念认识不到位,師生内生动力不足

诊改制度旨在树立全员质量主体意识,落实“三全”育人,形成“上下同欲者胜,同舟共济者赢”的氛围。与之相对照,高职院校诊改工作现状还存在一定差距:一是理念传导不够充分。9个省份和85所院校反映对诊改理念认识不足,全员质量文化建设乏力,质量自主保证意识不强。二是领导重视不够。64所院校诊改工作未作为“一把手”工程,或存在“一把手”只挂帅不出征的现象,工作浮于表面,推进不实。43所院校未明确诊改工作负责部门,工作的组织体系尚未健全,推进缓慢。三是师生内生动力不足。42所院校反映师生参与和配合积极性不高,存在层层衰减现象和畏难情绪,观望、等待的心态比较严重。

问题成因主要有三点。第一,校内全员诊改理念培训深度、广度不够,全员质量价值认同尚未形成,“人人重视、人人创造、人人享受”的质量主体意识不强。第二,学校主要领导对诊改工作重要性认识不够,没有形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓,牵头部门统筹协调,师生员工全面参与的格局,诊改工作实施有局限性。第三,师生自我诊改意识薄弱,习惯于外部质量保障,依靠外部监管检查,内生动力有待激发。

(二)形似神不似,诊改运行有偏差

诊改工作要求“用自己的尺子衡量自己”,诊改复核基本原则以学校运行实施方案为依据[7],强调自设目标、自定标准,自我监测、持续改进,尊重校本特色。通过对已接受诊改复核的24所全国诊改试点高职院校诊改运行实施方案[8]和江苏省22所高职院校(20所省级诊改试点院校)诊改运行实施方案[9]进行分析和对比,发现诊改工作存在形似神不似现象,主要表现在三个方面。

一是实施方案“一校一策”特点不明显。24所全国诊改试点院校和江苏省22所高职院校诊改运行实施方案存在相互借鉴或引用他校原图,比较典型的有:14所全国诊改试点院校和8所江苏高职院校内部质量保障体系基本架构采用“五纵五横矩形图”架构,见图4;18所全国诊改试点院校和17所江苏高职院校教师个人发展标准采用“助教、讲师、副教授、教授”专业技术职务和“新教师、骨干教师、专业带头人、教学名师”教师发展双线标准,见图5。需要强调的是,“五纵五横矩形图”“教师发展双线标准”本身存在不足,受到资源条件制约,难以实施。比如,学生层面诊改主体是学生个人,生硬地在五横层面分出五纵,看似准确;但实践表明,学生个人无法为自己建立“创新创业平台”“学生生活管理”等。再如,教师层面,“发展层级双线标准”忽视了职称比例和专业带头人名额限制的现实,若一位骨干教师把3年发展目标定位为专业带头人,并最终具备了带头人条件,但也存在由于专业数量限制,没有专业带头人空缺岗位,而造成该教师目标难以达成的问题。

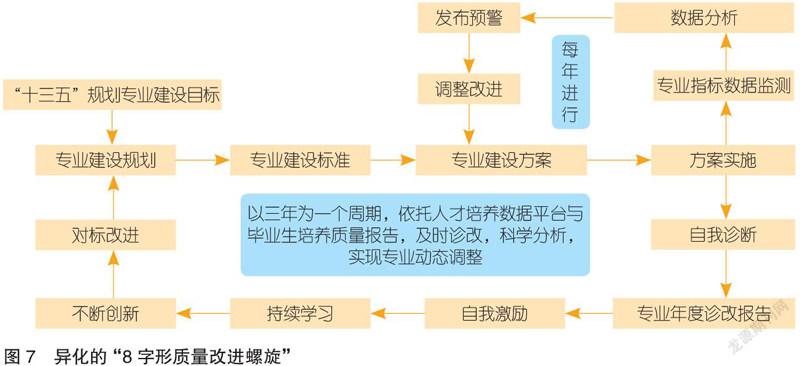

二是“8字形质量改进螺旋”内涵认识不到位。22所全国诊改试点院校“8字形质量改进螺旋”设计不准确,其中18所改变了螺旋结构,出现异化;16所江苏高职院校“8字形质量改进螺旋”设计不准确,其中13所改变了螺旋结构,出现异化。标准的“8字形质量改进螺旋”如图6所示,典型的异化螺旋如图7所示。看似各校结合自己的理解和实践,建立各层面诊改运行螺旋;但实际上,反映了各校对“8字形质量改进螺旋”内涵认识不到位,未能把握其内在精髓,产生了异化,必将导致螺旋运行有偏差,影响诊改运行效果。

三是数据支撑诊改运行不够。758所参与调查院校中,虽有456所建有数据中心,但有266所院校数据质量不高、数据采集量不足,仅有190所院校实现数据共享、共用,多数学校不同程度地存在信息孤岛。同时,有22所院校反映校内业务系统之间数据标准不统一,数据对接共享难。数据对诊改运行支撑不够,不能完全依托平台进行监测预警,画像质量不高,存在预警缺失或人工预警现象,预警作用发挥不够。在试点院校复核时,发现有些学校监测预警和诊断改进数据仍是基于人工统计、静态采集,见表1。尚不能依托信息化系统实现数据源头采集、实时采集,数据分析应用深度不够。

问题成因主要有三点。一是部分院校直接引用了全国诊改试点院校早期诊改运行实施方案,这些院校早期方案确实不少存在五纵五横扇形图、矩阵图,教师发展多数也是基于双线发展标准。2017年,全国诊改专委会指导全国诊改试点院校进行理念纠偏,重新完善了运行实施方案,但各校没有与时俱进学习更新。二是忽略了“8字形质量改进螺旋”主体同一性,将其异化成衔接不同主体的管理流程,随意拼凑或改变螺旋形状,造成“8字形质量改进螺旋”实质内涵面目全非,螺旋运行流于形式。三是信息化建设缺少顶层设计,信息化建设存在误区,简单移植其他学校平台,与自身现有信息化系统缺少有效融合,新旧业务系统数据标准不一,无法实现数据实时采集、源头采集、及时共享,难以支撑螺旋运行有效性和学校决策精准性。

(三)存在评估思维,常态运行机制未形成

诊改制度建设的初衷是院校履行质量保证主体责任,建立常态化周期性运行机制。根据问卷反馈,有9个省份和86所院校反映少数院校过多关注诊改复核,自主诊改意识较弱,存在评估思维,把诊改复核当成评估验收。从专业课程诊改覆盖面看,758所院校中,有477所院校专业层面诊改全覆盖,占比62.93%;269所院校课程诊改全覆盖,占比35.49%。从接受过复核院校动态看,诊改牵头部门网站鲜有内部质量保证体系建设或诊改工作融入学校治理的相关报道。这表明诊改工作与日常工作融入不够,重复核轻建设,没有建立常态化运行机制。

问题的根源在于:一是部分院校对诊改缺少深入研究,忽视内部质量保证体系全员全过程全方位基本要求,专业、课程、教师及学生层面诊改工作覆盖面和深度不够,师生层面目标与标准体系关注评价偏多,促进个人发展少;二是运用评估思维开展诊改工作,把诊改工作视为短期活动,重结果轻过程,认为复核通过之日便是工作完成之时,尚未建立诊改常态化周期性运行机制,内部质量保证体系不健全,缺少持之以恒、久久为功抓质量的决心和韧劲。

三、高职院校诊改工作的实践案例分析

扬州工业职业技术学院诊改工作入选全国职业院校教学工作诊断与改进制度建设优秀案例,并在2021年江苏省高职院校诊改复核工作会上作经验介绍,其在方案设计、诊改运行及平台建设三方面做法有一定参考价值。

(一)方案设计

诊改运行实施方案具有方向引领、方法指导和全局统筹等作用。紧扣诊改制度建设有关文件和全国诊改专委会编制的诊改复核工作指引要求,设计学校诊改运行实施方案,明确五个层面诊改主体、诊改周期及支撑平台。扬州工业职院诊改运行实施方案体现出三个特点。

1.顶层设计契合校情

学校启动诊改工作恰逢第三次党代会召开,结合学校实际,把第三次党代会确定的未来五年奋斗目标和“七大行动计划”作为诊改工作的逻辑起点,把内涵建设、人才培养及师资队伍建设目标贯穿到专业、课程、教师及学生层面目标中,编制专项规划,完善制度体系,凸显校本特色,实现诊改工作与完成学校第三次党代会目标任务紧密结合。

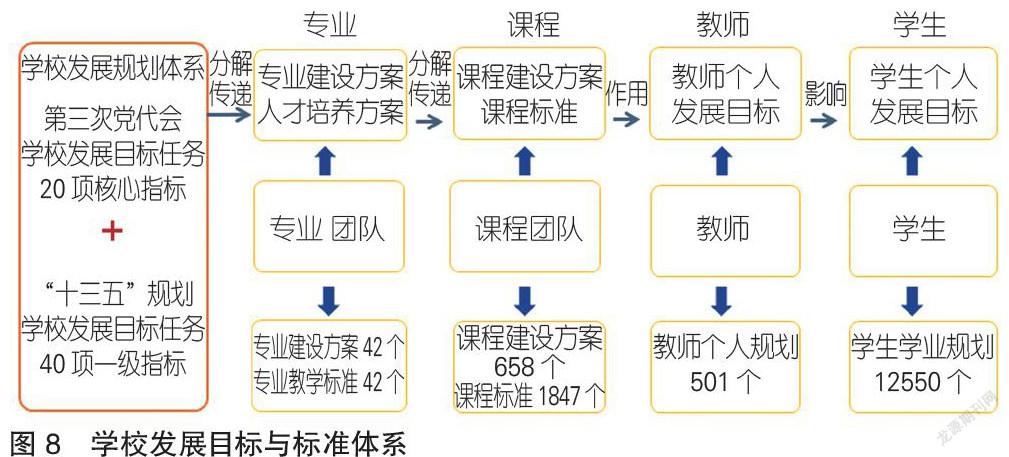

2.两链打造服务发展

将学校第三次党代会明确的20项核心指标和“十三五”规划40项一级指标,通过层层分解和压力传导,传递到专业、课程、教师及学生层面,使得目標上下衔接,从而形成学校发展的目标与标准体系,见图8。以年度目标任务分解细化落实,并与绩效考核结合,保证学校发展目标达成。

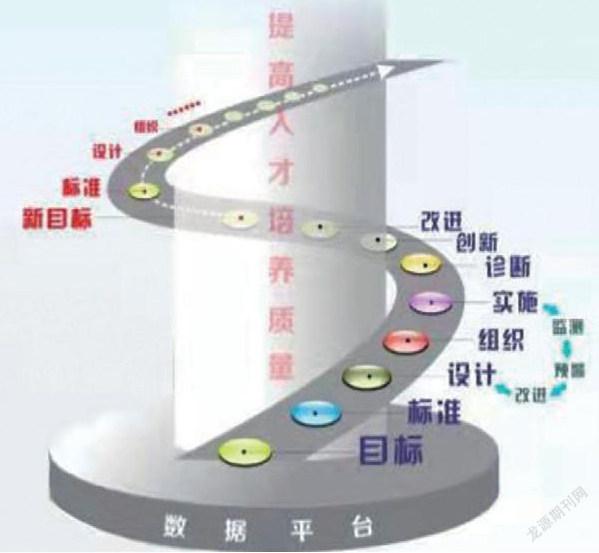

3.诊改螺旋简便易行

在学校、专业、课程、教师、学生五个层面建立“8字形质量改进螺旋”,明确诊改主体、监测预警和诊断改进周期,列出“8字形质量改进螺旋”每一个步骤要点,依托智能化信息平台开展监测预警和诊断改进。强调主体同一和激励、联动机制,力求诊改螺旋简便易行。

(二)诊改运行

学校按照“事前目标标准、事中监测预警、事后诊断改进”运行流程,以“8字形质量改进螺旋”为基本单元,以智能化信息平台为支撑,学校、专业、课程、教师、学生横向五个层面对标找差距,自我诊断、持续改进,促进人才培养质量和治理能力提升。以学校层面2020年诊改工作为例。

1.事前设定目标标准

根据学校“十三五”事业发展规划十项主要任务和第三次党代会提出的七大行动计划,结合当年学校工作任务,制订年度党政工作要点,形成职能部门年度目标任务,再分解形成二级院(部)目标任务和考核标准。

通过目标任务管理系统,建立各单位目标任务,明确各项任务要求,保证学校发展目标的达成。2020年,学校有9个方面、24项工作要点、112项具体工作,分解后形成各部门288项考核核心指标,全部录入目标任务管理系统。

2.事中实施监测预警

以月度为监测预警周期。每月末,校办负责组织各单位依托一页纸项目管理表进行自我监测,准确反映目标任务进展状态,对未按进度及质量要求完成的工作作出预警。学校组织部负责跟踪各单位目标任务完成率和完成进度。学校纪委办负责督查各单位目标任务完成效果,每月随机抽查部分单位,了解其是否按要求及时、如实反馈工作进度与完成质量。

3.事后开展诊断改进

以年度为诊改周期。每年底各单位在目标任务管理系统中,对照年度目标任务,对每项任务完成情况进行自我诊断,反馈任务完成结果及质量,并对存在的问题分析原因,明确改进措施。

在校内各单位诊改的基础上,学校对年度党政工作要点完成情况进行总结分析,形成诊改报告。2020年,学校112项重点工作共完成104项,完成率达到92.86%。

(三)平台建设

诊改强调的是数据系统支撑,必须以事实为依据。可见平台对诊改运行的举足轻重。从信息化建设实践看,要回答好三个问题:怎么建?建什么?建成什么样?

怎么建,主要是通过信息化推进。一是做好顶层设计,突出“以用户为核心”理念,将诊改工作与日常工作融合,实施校园一张网、数据一个库、信息一门户、登录一账号、办事一张表、校内一朵云的“六个一”工程,采取统一设计、分布实施方式,推进“智能化校园”建设,为学校事业发展提供坚强有力的信息化支撑。二是选择建设模式,全面梳理学校现有业务系统,综合研判各业务系统支撑能力和数据量,最终采取“建新变旧”的方式与企业联合开发,新系统按统一规范的标准和技术架构建设,逐步升级或变革旧系统架构,实现新旧融合。

建什么,重点在于明确信息化建设具体项目。以支撑诊改运行为目标,结合学校信息化基础和诊改运行实施方案,在统一门户、统一身份认证、统一数据标准基础上,建设校本数据中心、网上事务大厅、智能云课堂、教师发展服务平台、学生成长服务平台等业务系统(简称“一中心四平台”),为诊改提供事实和数据支撑,实现数据标准唯一、源头采集、全量采集、实时共享。利用校本数据中心多维度、多层次的校情综合分析展示,为学校科学决策提供支持。

建成什么样,核心目标是展现信息化建设效果。以提高用户获得感为宗旨,信息化项目建设预期效果表现在:一是满足学校日常管理、诊改运行及引领高质量发展三个层次需要;二是满足管理者、教师、学生三类人群工作和学习应用需要;三是达到“5A”应用标准,即Anyone,Anytime,Anywhere,Anyway,Anything。通过信息化建设真正发挥平台建设服务功能,使师生获得感和满意度得到提升。

四、建立常态化诊改运行机制的思考

诊改制度建设是新时代职业教育评价改革的重要内容,对于职业教育提质培优具有重要的促进作用,是一项基础性、全局性、前瞻性和创新性工作。在全国诊改试点和省级诊改试点即将结束之际,提质培优行动计划提出了深入推进教学工作诊断与改进制度建设。这是完善质量监管评价机制的需要,首要任务是建立常态化诊改运行机制,不断完善内部质量保证体系。结合工作实践,建议采取“系统化设计、项目化推进、一体化实施”方式,协同推进诊改工作。

(一)系统化设计

当前,高质量发展已经成为职业教育发展主旋律,必须运用系统化思维,强化诊改工作的顶层设计,构建顶天立地的格局。宏观上,从提升学校治理能力角度,答好职业教育服务国家治理体系和治理能力现代化的答卷,在构建中国特色现代职业教育体系方面体现职业教育担当。中观上,将诊改工作与学校的“双高”建设任务和“高水平学校”建设任务对接,通过内部质量保证体系建立与运行,实现学校治理水平和信息化水平两个提升。微观上,在学校、专业、课程、教师、学生等横向五个层面制订目标与标准体系,建立运行“8字形质量改进螺旋”,自我诊断、持续改进,不断提升人才培养质量。

(二)项目化推进

将诊改工作放到国家级、省级项目中,统筹谋划、协调推进,发挥好项目平台的载体作用、推动作用。学校、专业、课程、教师、学生每个层面确定一个或多个项目,用项目推进诊改。比如,学校层面利用“双高”“高水平学校”建设项目任务推进;专业层面通过高水平专业群建设计划和产教融合实训基地等项目推进;课程层面通过国家级或省级在线开放课程建设、课程思政示范课建设等项目推进;教师层面通过国家级、省级人才项目推进;学生层面结合利用校级以上荣誉表彰、“三支一扶”等项目推进。

(三)一体化实施

系统化设计解决了思路和目标问题,项目化推进解决了载体和平台问题,下一步就是具体组织实施,这就需要有扎实有效推进工作的方法和举措。基于工作实践,建议要打好“四个专”组合拳:第一,建立专门考核机制,在学校年度考核中,针对诊改设立专门的考核项目,列入考核基本项,作为二级单位必须完成项目;第二,设立专项研究课题,在校级教育教学改革课题中,增加诊改方面专项研究课题指南,鼓励教师开展相关课题研究;第三,开辟校内期刊专栏,在学校期刊中开辟诊改专栏,为教师提供发表诊改有关论文平台;第四,设置诊改专场教研活动,在教育教学改革论坛,设置说专业诊改、课程诊改专场活动,提高教师开展诊改工作水平,促进教师业务能力提升。

参 考 文 献

[1]教育部.关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知[Z].教职成厅[2015]2号,2015-06-23.

[2]教育部.关于印发《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案(试行)》启动相关工作的通知[Z].教职成司函[2015]168号,2015-12-30.

[3]教育部.关于全面推进职业院校教学工作诊断与改进制度建设的通知[Z].教职成司函[2017]56号,2017-06-13.

[4]教育部等九部委.关于印发《职业教育提质培优行动计划(2020-2023年)》的通知[Z].教职成[2020]7号,2020-09-23.

[5]教育部.关于确定职业院校教学诊断与改进工作试点省份及试点院校的通知[Z].教职成司函[2016]72号,2016-05-31.

[6]教育部.2019年教育统计数据[EB/OL].(2020-06-11)[2020-12-21].http://www.moe.gov.cn/s78/A03/moe_560/jytjsj_2019/qg/202006/t20200611_464804.html.

[7]全国职业院校诊改专委会.关于印发《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进复核工作指引(试行)》的通知[Z].职教诊改[2018]25号,2018-12-29.

[8]全国诊改专委会.高职诊改工作试点省份及试点院校[EB/OL].(2019-11-06)[2021-05-21].http://www.zyjyzg.org/info_eWZzeQ%3D%3D.html.

[9]江苏省高职诊改专委会.江苏部分高职院校《内部质量保證体系建设与运行实施方案》(动态更新)[EB/OL].(2019-09-05)[2021-05-21].http://www.jsgjxh.cn/zhuantiview/76.