论王安忆小说中身份书写的三个维度

2021-02-22孙静平

孙静平

摘要:王安忆对“身份”一词有着特殊的敏感,在作品中时常隐现出对身份的犹疑和焦虑,这在她的作品中呈现为一种“身份意识”。在对“常规之外”“模糊不明”的身份境遇的书写中,王安忆探究着变革时代人们对于自我身份的追问、确认与定位。这是王安忆在与时代的互动中对于现实痛感的体察,也是作为精英书写者对于社会现实所保有的批判力。本文以时间、空间以及性别三个维度对王安忆小说中的身份书写进行剖析,并试图呈现王安忆在创作中的转向以及自我突围。

关键词:王安忆 身份书写 时间、空间以及性别

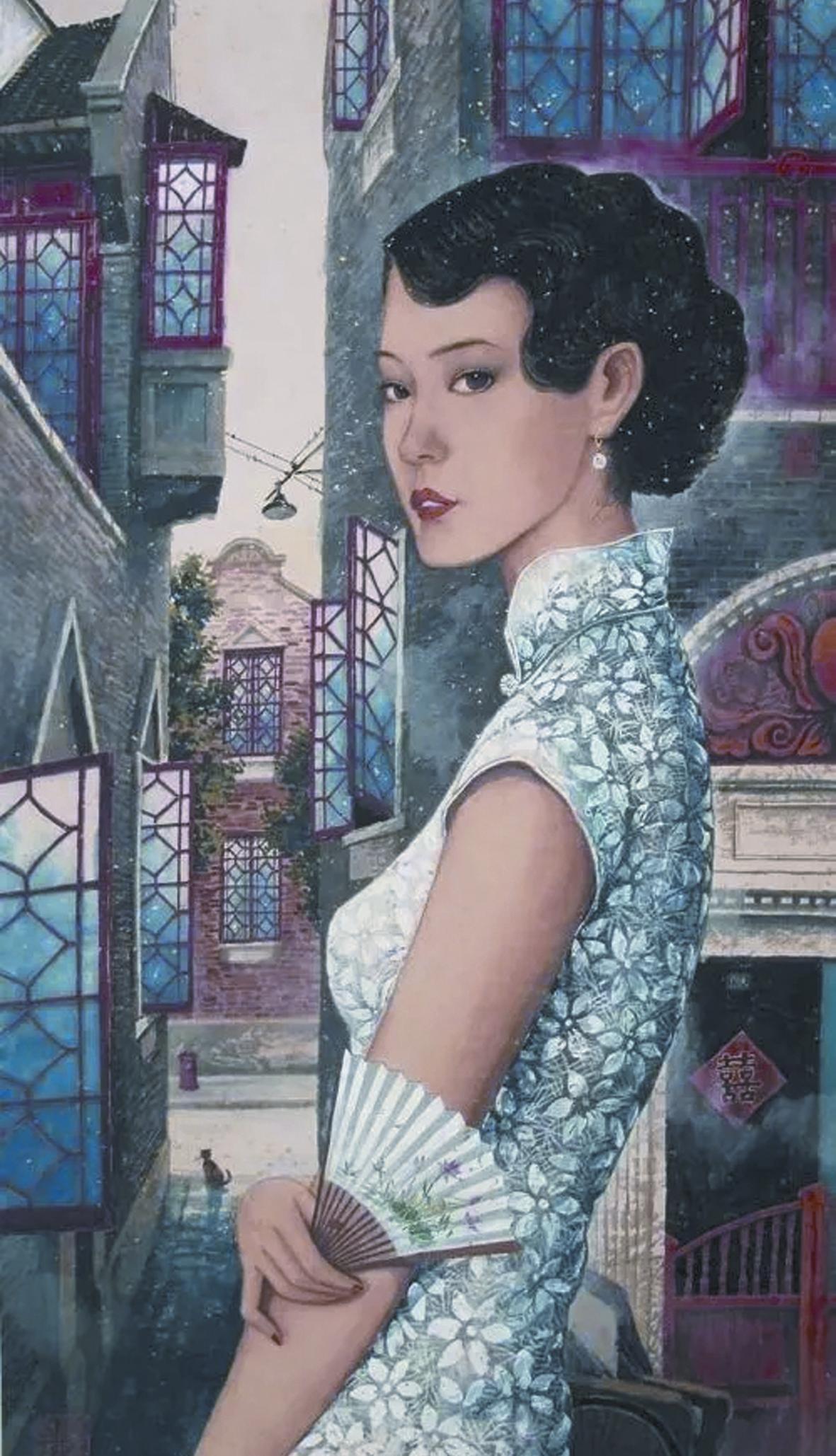

王安忆笔下的《长恨歌》王琦瑶插画。红颜薄命,是因为王琦瑶的人生被太多人关注,而这些人又是各怀心事,若她再自视身份偏高,起步偏离,则很难回归。

王安忆执着于在小说中创造身份的迷局,孜孜地迷恋着困境的设定。在她的小说中,人物多有呈现为“身份不明”的状态,并不断地进行着对自我身份的确认和定位。王安忆对身份的敏感与她自身的经历有关,她曾谈及自我身份的尴尬,“我也不是一个特别上海的上海人,不是一个非常市民化的上海人。你要说我是知青作家吧,也不够,因为我当知青,时间非常之短。从我父母这条线讲,说我是干部子弟,我也不是,因为他们都是文化干部,级别也不是那么高。我也不喜欢别人说我是女性写作者,我不觉得这个世界存在单纯的性别关系。”[1]这种错位感在王安忆身上呈现为对于身份的犹疑和焦虑,自我与他者在身份确认中的博弈成为王安忆不断书写的话题,她尤为关注人在世界中的定位,包括空间、时间以及性别的层面,这在她的作品中呈现为一种“身份意识”,并由此形成她身份书写的三个维度。

一.由“他城”而“我城”:地域转换下身份的危机与博弈

在前现代社会中,社会流动较小,人们生于斯,死于斯,依据血缘的关系来建构身份。然而从血缘社会进入到地缘社会,人们无法攀附天然的关系,而必须在新的关系框架中重构自我,身份的问题也就此浮现出来。在王安忆对移民群体的呈现上,从早期的作品《本次列车终点》《好婆与李同志》《鸠雀一战》等,到近期的小说集《红豆生南国》,其笔下的移民群体已不再局限于返城知青、进城同志、进城保姆等等,而是展开了全球化的视野,对离散群体的身份困境呈现出整体的关照。

(一)跨界迁移下的身份危机

一方面,移民群体从原乡进入异乡,不仅造成了割裂的空间,也是以切斷历史为代价的。在小说《纪实与虚构》中,“我”跟随父母作为权力移民而进入上海,但面对这个城市“我”是“都市、文化、历史的孤儿”[2]。城隍庙是历史的象征,但“我”与这样的历史却是隔阂的,在“我”居住的街上,时间的征象只有“现在”,“我们生命的一头隐在伸手不见五指的黑暗里,另一头隐在迷雾中”[3],无根无由的惶惑使“我”在建构与这座城市的认同时格外艰难。如果说在《纪实与虚构》中呈现出更多的是对原有家族历史的切割,那么到了《红豆生南国》中则呈现的是个人历史的断裂。在《红豆生南国》中,主人公“他”生逢困难年代,被父母以三百番薯丝的价格卖给阿姆,而后跟随阿姆偷渡到香港并在此处落脚。自此,自我的历史被切断,故地与新居的环境截然不同,两段记忆彼此分立,自我历史的延续性也被割裂了。原居地在英文中为“birthplace”,即出生地,但人们习惯称之为“故乡”,一个“故”字便使之带有时间的元素,与过去相连。对“他”来说,家乡存留着过去的记忆,是曾经的自我,但迁徙和流转使个人的历史被分裂成两部分,这就使得“他”在重建自我身份时,一度无法确立自我历史的同一性和连续感。在耶尔恩·吕森的理解里,身份认同涉及到共时性和历时性两重维度,历时性的层面便是指自我的认知与自我的变化相关,也就是说“认同是一种连续性概念,它指每个人或集体在其生命过程里必须经历的变化中,他自身始终一致”[4]。面对空间转换所产生的焦虑,直指自我存在感受中的连贯性和延续性,这是一种面对变动的空间的体验,在这之中感受到的是不明价值归属的焦虑以及本体安全感的丧失。

另一方面,初入异乡时的地域文化冲突,也使得“异乡人”们陷入身份的困局。在以“原乡”的视角看“他乡”时,“异乡人”面对异质文化的抵牾,所产生的不啻为震惊体验。在王安忆一系列“乡下人进城”的小说中,她详细地描摹了他们初入城市时的感受。在《悲恸之地》中,山东青年刘德生到上海卖姜,在初入上海时怀着过度的紧张和戒备中,都市的奇观在他的敏感中被放大。《富萍》中的富萍面对异质的都市文化是有隔阂的,她看着街边橱窗里的华丽衣物,不像日常穿着,像在电影里的摩登男女的戏装。《乡关处处》中的月娥进入都市时,都市的新派生活让她颇感不适,在她看来,在酒店里带孩子像是在坐监。在城乡二元的参照框架中,王安忆惯于以外乡人的视角书写移民进入上海的故事,都市异乡人们面对异质文化时的不适感、无根感都可以看作是现代性语境下身份焦虑的表达。而作为一种书写的延伸,小说《向西,向西,向南》中书写的场域从国内走向海外,王安忆描绘着在全球化的时代中,踏入国际之旅的新女性。陈玉洁从熟悉的环境中脱离出来,进入到全然相异的文化中,文化间的差异和隔阂在此处显现出来,在德国时,徐美棠将这种处境一语道破,“我们和他们,完全是两种人类”[5],生活在异域的委屈和与异质文化对峙的姿态也就在这句话中传达出来。徐美棠的中国餐馆实际上成为了她在异国的原乡乌托邦,她试图找回一些熟悉的感觉、口味以维持自我身份的归属感,以免陷入认同的虚空。

(二)踏入异乡时的身份博弈与重构

作为坐着痰盂进入上海的外乡人,王安忆小说中的移民书写多有她自身经历的影子。作为南下干部家庭,肩负接管上海的使命,他们在政治上是优越的,却很难融入市民生活。王安忆与上海一度呈现为对峙状态,被上海拒斥的经验不断复写在她的作品中,王安忆也由此关注到身份建构过程中的“博弈”问题。

关于身份政治的博弈,周宪洞察到这样一种现象:“认同作为一个问题,广泛地存在于社会文化的各个层面中,它蕴含了复杂的‘差异政治及其权力关系。”[6]身份建构的背后呈现着不平等的权力的博弈。王安忆在《纪实与虚构》中展露出了乡土社会中外乡人艰难的身份获取,小说中的“我”插队的大刘庄是以张姓为大姓的村子,村中的房基地代代相传,房基地的位置也代表着其宗嗣方面的地位。在这里,空间呈现為一种权力符号,原居民住在高处,而根基浅显的外来户都住在低洼地,身份的高低了然。然而,大刘庄的张宗汉这一“张”,与村中张主任的家族毫无关系,可他以自己和张主任的孩子班辈相合为由,卑微地硬续上张主任的家族脉络。这一点在“我”进行家族的寻根之时,也发现了类似的经历,茹家祖上是从北方来的堕民,世代挤在这个溇里做箍桶生意,在赵氏家族的阴影下生活,身份成为“我”祖父沉重的历史包袱,在“文革”中砸毁祠堂和香火堂的行为成为他们摒弃历史重负的机会,而利用他人祖先篡改自己的历史,则成为祖父为改变自己卑微的出身而编造出的身份的谎言。相对于都市这样一个陌生人社会,在乡村的熟人社会体系中,外来人想要长久居留在此,身份的渴求显得尤为必要和艰难。

这种“差异政治”同样体现在王安忆的城市书写中,在王安忆早期的作品中,老上海人是强势的一方。在小说《好婆与李同志》中,李同志的处境处于“被看”的境地,好婆言语间都展现出她的优越感,对李同志的衣食住行给予“指导”,好婆将李同志称作是“下面”的,这样一个方位词的指代本身也就带有贬义。同样,在小说《纪实与虚构》中,楼上窥伺“我们”的阿太,刻意在语言上强调“我”书面化的语言和上海本地方言的区别,以凸显“我”的外来人身份。程乃珊在《从新移民到新上海人》中也谈及这一问题,“沪上阿拉们……一句‘阿拉上海人,岂但使初涉贵境的外来者明白‘阿拉是上海人,侬是外地人的潜台词,同时也表示一种自负高人一等之气。”[7]虽然王安忆一再申说,早期小说中的都市异乡人们未被城市接纳的书写,并非刻意所为,但确实呈现出异乡人被都市驱逐的结果。《鸠雀一战》中小妹阿姨对房子的争夺、《好婆与李同志》中李同志对上海身份的追求无一不以失败告终,《富萍》中的奶奶即便获得上海户籍,但仍不被认同为上海人。他们“在此地是谁”的问题,并非由自我进行确认而是被指认的。

这种身份的被动状态在《匿名》中有所转变。伴随社会经济发展,大批外来人涌入,吴宝宝和河南老板潘老师因其经济实力,在上海站稳脚跟,在文化上也获得话语权。相应的,老上海人反倒成为失势的一方,上海人老葛替河南老板收租,无奈地说道“上海人给外地人打工,落魄哦不落魄?”[8]《乡关处处》同样是在这一背景下展开,但笔触更为柔和,新老上海人并非是对立的关系,月娥们被爷爷称作是“新上海人”,她们直面着不同文化之间的冲突,但是也接受上海对自我的塑造。在这里,都市的认同和乡土的认同并不冲突,她们可以自如地在城乡之间来去,而这也正是题目“乡关处处”的题中之义。

在现代化进程中,当人口的流动趋于常态化之后,“移民与都市”成为值得探讨的话题。新时期以来,诸多作家关注到都市新移民这一群体,但对新移民的描述多呈现为于乡于城双重疏离的都市流浪者或异乡人。王安忆早期创作中的移民群体并不被上海所接纳,陷入到“在”却“不属于”的身份困境,然而《匿名》和小说集《红豆生南国》则呈现出王安忆对当下的关注,在这之中王安忆并未止于展现身份的焦虑,而是着重于对新身份建构的书写,而这也呈现出王安忆身份书写的转向。

二.错置、摇摆与不确定性:时间之维中身份的犹疑与焦虑

现代性的流动特征在空间之外,还有时间的向度。在由传统向现代的转型过程中,新的事物层出不穷,旧的事物却像是被抛掷了,新与旧的差异与割裂令人感到无所适从,以至于人们无法把握变幻莫测的现实,陷入到身份的困惑和迷惘之中。由此,如何确立自我在时间中的定位以及如何重塑自我身份成为亟待解决的问题。

(一)错位情境下的身份困局

王安忆擅长构置错位的情境,她在过去和现在相叠合的时间中,书写身份的尴尬和寻求确切定位的艰难。在《长恨歌》中,王安忆运用了“影楼”这一独特的空间,展现出王琦瑶在时间的迷惑下的身份错认。照片曾被看作是真实的表征,古斯塔夫·雅诺施曾将自动成像照相机称之为“认识你自己”,卡夫卡反倒认为这应该是“错认你自己”。影楼是一个小型的梦工厂,王琦瑶的身份似乎在成为上海小姐之后被定格,相片所带来的虚假身份表象迷惑了她。在此后的几十年间,王琦瑶似乎是这变动的世界里一个不变的存在,她成了旧时代的一个遗留物,而这也正带来了身份的尴尬:她一方面被错认为怀旧的寄托,迎合了康明逊和老克腊的如肥皂泡一般的梦境;另一方面,她也迷惑了自己,《长恨歌》原名《四十年遗梦》,王琦瑶将这个梦做了四十年,但她毕竟是老去了,最后在一双黑手下潦草地结束了这场梦。

王琦瑶是作为旧时代的遗民嵌入到新时代里的,《叔叔的故事》中叔叔同样处于这一境遇中,然而叔叔的悲剧性在于他竭力想要成为“新人”,却还是深陷在过去的泥淖中。认同的焦虑呈现的方式之一在于“‘我的事实与‘我对自身的界定不符”[9],叔叔试图与过去的生活一刀两断,从而摆脱历史的重负走向新的生活。他的世界观发生改变,他的小说也呈现出新的质素,在他的认知里他已然是一个“新人”了。然而,德国女孩的耳光打碎了他的希望,他在女孩厌恶和鄙夷的目光里看到了粗鄙的自我。儿子大宝是叔叔无法抹去的过去的证明,他厌恶儿子的丑陋,可又分明在儿子的丑陋背后看到了自己的影子。他永远地被定格在“过去”,无力也无法拯救自我。

王安忆的新作《考工记》,在清晰的时间脉络中,书写了一个在历史长河里“身份不明”的人。小说主人公陈书玉的身份无法得到一个准确的定位,他非新非旧,不是革命者也并非资本家,他一直期望得到明朗清晰的身份标识,可实际上却是在时代的夹缝里获得一个模模糊糊的身份。对他来说,“那一边有故旧,这一边是新知,他在中间,哪边也摆不脱,舍不下,满心怅惘”[10]。房子作为他身份的象喻,侧面显现出他身份的不合时宜,在革命时代,房子显得威严庄重,但在一片明朗的新气象之下,同一栋房子倒显得颓然,这种格格不入之感一直存留于他的生活中。王安忆擅长书写新时代中的旧人,书写身份错置的尴尬和无解,王琦瑶自我固执地留守在过去,叔叔想进入新时代而不能,陈书玉则是被动地接受历史的裹挟,这是深陷大历史转折中的无奈和茫然,也是宏观大历史下个体的挣扎与选择。

(二)历史之中身份模糊的“我们”

在小说《叔叔的故事》中,王安忆通过描写“我们”这一复数集体的身份境遇来展开对历史身份的思索。在这部小说中,王安忆借助了先锋小说元叙事的技巧,不单单是在呈现叔叔的故事本身,也是在暴露叔叔的故事是如何被叙述的。在小说的叙述中,叙述者指称自我时,除了“我”以外,还有“我们”,叔叔们是右派作家,而“我们”則是知青的一代。在时间上,“我们”成长为青年的时候,恰恰是他们成为英雄的时候,他们被定义为功臣,从社会边缘进入到社会的核心。“我”第一次讲述叔叔的故事时,选择性地将其作为一个天才来叙述,一方面,此时叔叔的确承担着引领性的角色,是“我们”的精神领袖;另一方面,这也是“我”所需求的结果,“我”需要一个伟岸的前辈来作为“我”“影响的焦虑”的对象,“我们”期望“当我们被上一代的经验哺育长大后再操起批判的武器,来做一次伟大的背叛”[11],由此来获得“我们”在历史中的意义。然而“我们”随即感受到焦虑,因为“我们”意识到小说的虚构性迷惑了叔叔也迷惑了“我们”,叔叔对自己进行了改写,将自己描述为一个先知,然而“我们”分明感受到这个虚构的形象与现实的割裂,叔叔其实是委顿而媚俗的,这样的前辈对“我们”身份的建立毫无意义,这对“我们”来说是“没有前辈的恐惧,对前辈的缺席的恐惧”[12]。而另一重打击在于,和叔叔相比,“我们”的身份转换是没有基础的,新时期以后,叔叔在进行价值观的转换上是相对顺利的,因为他们在遭遇变故的时候,理想、信念、世界观已经形成,然而“我们”一直未能建立成熟的价值观,“我们”在荒芜的环境中长成,猛然进入到八面来风的时代,“我们”没有根底来重塑身份。

于是,对大宝“弑父”的想象,成为“我们”精神上反叛的行为,也是“我们”的逃避,“我们”如此看不上叔叔,可是“我们”比之他们还不如。轮到“我们”肩负命运的重闸的时候,“我们”也是无力的。在《启蒙时代》中,南昌与父亲谈话,南昌认为每一代都憎厌上一代,认为这是叛逆的一种,然而父亲却说:“背叛是理性的,背叛里面包含着成长,像蝉挣脱蝉蜕;憎厌却是如同沼泽一样,……它导致的结果完全可能不是成长,而是相反——重复同一种命运。”[13]“我们”企图对叔叔进行反叛,最后却循环叔叔的命运。王安忆在“审父”的同时也在“审子”,在探寻父辈的悲剧根源的同时,也在对我辈进行反思,“我们”期望在前辈的参照下确认“我们”的历史身份,然而一味背叛的姿态却造成“影响的焦虑”的失效。

(三)作为身份策略的怀旧记忆

面对裹挟于时间之中的身份困境,王安忆呈现出了记忆对于身份的意义。怀旧情绪的生发与自我的不连续感有关,时代的变迁对自我内在的延续感造成威胁,产生一种类似于断裂的体验。“对过去事情的怀恋总是以当下的恐惧、不满、焦虑或不安为背景出现的,即使这些东西并未在意识中凸显出来”[14],相较于未来的渺茫,人们很自然地转向过去,寄希望于记忆的作用。对于《文革轶事》中的张家来说,怀旧意味着对过去优越生活和地位的怀念,这一种“先前阔”的心理,使他们在面对当下的失落时,完成一种心理补偿。而在《红豆生南国》中,记忆成为弥合个人历史断裂感的方法,他在报纸副刊上开辟一个题为“月是故乡明”的专栏,通过回忆往事,他尝试着将自我身份的断裂弥补起来,一种口音,一种味道,都勾连起在此处的记忆,而这也在一定程度上使他获得了自身的历史完整感。

除个人的记忆外,王安忆还书写着转型时期集体的怀旧情绪,将个人对时间的体验,扩大为集体的经验。在这里,怀旧是一种身份的策略,回望过去实际带来的是当下的意义,如阿莱达·阿斯曼所言:“被回忆的过去永远掺杂着对身份认同的设计,对当下的阐释,以及对有效性的诉求。”[15]在这里回忆的主体既有经历过那段历史的王琦瑶们,也有依赖于想象的老克腊们。从他们记忆的对象来看,王琦瑶怀念的是叮叮当当的有轨电车的声音,“那有轨电车其实最是这城市的心声,如今却没了。今天,在一片嗡然市声之中,再听不见那个领首的当当声”[16]。而这群年轻的老克腊们实际上是无旧可念的,外滩的乔治式建筑、老唱片、老式幻灯机为他们虚构的记忆提供了素材,在他们这里,记忆是创造性的,他们创造出来的是另一个关于老上海的梦,一个可供想象的记忆之场,他们的怀旧全然是历史的局外人的建构和解释,虽然在王琦瑶看来,这些记忆全是走了样的,但却代表了他们象征性的情绪宣泄,在“我回忆什么,我就是什么”的话语逻辑中,老克腊们完成自己的身份表达。

三.作为镜像与寓言:性别身份的传递、规训与越界

在性别话语重塑的大背景下,王安忆开启了以情爱为表达切入点的女性书写,创作了一系列展现女性身份认同的作品。对此,学界大多以女性主义视角切入,关注王安忆性别书写的诸多面向以及其中的矛盾所在,包括女性与城市的互动、女性与自身欲望的坦陈、女性自身的身份认同等等。此外,笔者注意到王安忆惯于在作为镜像与寓言的层面上书写性别的话题,包括代际视野下的母女关系与性别身份认同、家国话语与性别隐喻以及性别越界与文化批判。

(一)作为身份镜像的“母亲”

代际一直以来是作家们饶有兴味的话题,代际以血缘的关系穿联起个体与个体之间的连结,成为人在伦理上的标识。在现代文学中,代际之间的隔阂与冲突构成作品的张力,其中父亲形象多是刚愎的封建家长,是旧文化的象征,作家多是从子一辈的视角,对自我发展之阻力进行反叛。到“十七年文学”中,父子关系被简单化为阶级对立、道路之争,有着进步与落后的价值取向。而新时期的创作恰恰是对这种单一化书写的反拨,在审父与寻父中,对历史进行思虑。代际冲突一直是王安忆重复书写的主题,而代际中的母女、母子关系是王安忆小说中一个独特的类别。在王安忆的作品中,社会历史身份的确认多借助“父亲”的象征力量,而对母亲的认同与背离,则更多关乎人在日常之中身份确认的需求。

王安忆在描绘母女、母子关系时,父亲往往是缺席的,这使得母亲成为建构自我身份的唯一参照。在《纪实与虚构》《长恨歌》《桃之夭夭》中,母女的关系相互依赖却又对立紧张,一如波伏瓦的论断,“对母亲来说,女儿既是她的分身,又是另一个人,母亲极其疼爱她,又与之敌对”[17]。《长恨歌》《桃之夭夭》中,母亲和女儿互相以彼此作为参照的对象。《长恨歌》中的王琦瑶看向薇薇时有着心理上的优势,却又对薇薇的年轻心生妒忌,而薇薇享受自己的青春,却羡慕母亲的美貌。《桃之夭夭》中的郁晓秋是非婚生子,身份之谜使得郁晓秋无论是在生活上还是在精神上都成为“无父”的,母亲是建构自我的仅有参照。她的母亲笑明明将自己的“笑”化为“晓”,纳入郁晓秋的名字中。在家庭中,与哥哥姐姐相比,郁晓秋并不被母亲特别地喜爱,但她却是最像母亲的一个。笑明明对她格外严苛,分明是将自己的境遇投射到郁晓秋身上。郁晓秋对自我性别的认知是延宕的,她身体的发育远超心理的成熟,当她性别的特质凸显出来,无意识的动作中隐现风情时,却被笑明明劈头骂一句“骚货”。母亲如此嫌恶她的成长,是由于郁晓秋的性别特质勾连起了弄堂内邻居们对于女艺人风月轶事的猜测,而这肉感的身材暴露在男性凝视之下,不知又会传出多少的风言风语,这也是笑明明对同为女性的委屈和共情。王琦瑶和笑明明都并非恶母,她们与女儿表面上是竞争关系,背后却是母女命运的重蹈覆辙。郁晓秋在得知自己孕育而出的是女儿时,女性成长中的难和窘涌上心头,然而随即又感到欣喜,这是她对自我女性身份的新的感知和体认。

(二)性别身份隐喻下的国族寓言

王安忆曾直言,《我爱比尔》这个故事与男女情爱无关,写的是第三世界的境况。在表述民族国家的问题时,作家却选用男女关系为喻,是由于在这一等级权力关系中,“始终存在某种种族性别逻辑间的隐喻式转换。即在欧洲中心主义的文化场域中,第三世界所处的客体/被看的位置,刚好等同于男权文化中,女性/女性形象所处的位置”[18]。

在小说中,比尔男性的性别身份与其作为“美国人”的国族身份相叠加,甚至于他的国族身份更为刻意地凸显出来,这意在说明,当比尔作为一个美国人与东方相遇的时候,这一重美国人的身份是先于他个人介入到文化交流之中的。在萨义德看来,“欧洲人或美国人的身份绝不是可有可无的虚架子。它曾经意味着而且仍然意味着你会意识到——不管是多么含糊地意识到——自己属于一个在东方具有确定利益的强国。”[19]

在比尔与阿三的交往中,处处能彰显出这种霸权感,然而阿三也在迎合着比尔,全想着比尔怎么高兴,她也在赋予比尔定义自我的权力,并竭力维持着比尔对自己并不切实的想象,甚至在这种自我奉献的满足中自我感动。在这个过程中,阿三不断言说着“我爱比尔”,可是阿三究竟在爱比尔什么?阿兰·德波顿敏锐地观察到一个现象,异域情缘中两个文化背景相异的人相爱,除其本人的魅力之外,其异域背景也是重要的缘由,“如果爱是寻求那些我们自身所不具备、却为我们所爱之人独有的个性魅力,那么,当我们和异域情人相爱时,我们更有理由期待自己融入一种我们自身文化所缺失的价值和观念之中”[20]。比尔对阿三的喜爱,在于希望在阿三身上看到神秘的东方,在对于他性文化的迷恋中,“以振作西方文化的颓败,补足西方文化的些许匮乏”[21]。而阿三也在想象着比尔,阿三将比尔建构为一个西方的、世界的象征,是一个带有未来感的现代化的想象,是一个摆脱离群索居状态,与世界汇流的想象,而与比尔在一起使得这些想象都似乎成为可实现的。

如果说比尔是一个象征,那么那些西方来的男性画商们其实也是一个个“比尔”,他们在阿三的绘画面前承担着引领性的角色。阿三在弱势境遇下渴望得到认同,却造成了在强势话语下对自我的误认,以及由此带来的伪饰和表演,只有他者的指认而缺乏自我的认同,这并非是以他者为“镜”的反思,而是成为了他者的“影”,在盲从下自我东方化。小说中男/女之间的差序结构同构于中/西的差异政治,阿三的犹疑与焦虑,暗喻第三世界艺术家在这种霸权的文化逻辑下自我表达的困境。

(三)性别的离轨者与文化隐喻

小说《月色撩人》在对子贡的身份设置上,王安忆将其设定为一个同性恋者,一个尤物,他是唯美主义者,是开在夜世界的花。特殊的性別身份使得他在夜的世界游刃有余,他游走于男性与女性之间,勾连起提提与潘索和简迟生的交往。

王安忆在对于性少数者的关照之外,主要是在文化隐喻的意义上来设置这个人物,以子贡性别的“越界”作为表象,意在凸显其作为一个常规社会的离轨者的意义。子贡的身份呈现为奇妙的混杂与并置,子贡的姓名与孔子弟子同名,既带有古典的特质又有后现代的风格,有了穿越时间之感,暗含不被时间局限的意味。而他在德国旅居的经历,又使得德国和中国在他身上呈现为一种混合感,他亦中亦西,也非中非西。他是德国人在上海的导游,也被德国人看作是他乡的故知,他对德国的熟悉有时连真正的德国人也自愧不如。他在装潢得像一个中世纪城堡的酒店中享受夜生活,用熟练的德语和德国朋友交流,也在陶普画廊中以其融合了中西美学特征的面容以及异质性的身份备受欢迎。

小说中性别的“越界”意在突出其文化上的跨界,表露出在全球化背景下的文化杂烩。在《月色撩人》中,几组人物形成有意味的对照:简迟生代表着革命文化的遗留,潘索、子贡则代表西方文化;子贡带有“夜”的性质,有虚无的一面,简迟生则是一片朗朗乾坤,是“实”的一方;呼玛丽所代表的是现实人生,陶普画廊代表的则是抽象的艺术生活。这种“交叉文化蒙太奇”的景观,带有混杂性的特质,象征着“全球化带来的文化异质因素交错附着的状况”[22]。

王安忆一直延续着对性别身份的书写,从早期雯雯系列中无意识地运用女性视角,到“三恋”、《长恨歌》等作品对于女性欲望以及姐妹情谊的呈现,再到《月色撩人》《匿名》等对于性少数人群的关照。王安忆在时代变革中不断把握新的质素,以性别这一切口,打开社会与文化的隐喻意义,也实现着自身创作的革新。