群体知识图谱建构对教师在线学习与交互的影响研究

2021-02-21马宁杜蕾张燕玲崔志军郭佳惠

马宁 杜蕾 张燕玲 崔志军 郭佳惠

[摘 要] 教师专业发展是我国教育信息化工作的重要任务。在线教师培训因其方便、灵活等特点,成为教师专业发展的有效途径。然而,教师培训也存在知识碎片化、知识结构混乱及缺乏有效交互等问题。为解决上述问题,研究提出群体知识图谱建构的策略并设计开发相关工具。采用准实验研究法,将179位一线小学教师按照不同的培训策略分为4组开展教师在线培训活动,并通过学习分析探讨群体知识图谱建构对教师知识能力水平与交互特征的影响。结果表明:(1)群体知识图谱建构可显著提高参训教师的知识能力水平和知识建构交互层次;(2)群体知识图谱建构提供讨论的知识聚焦点,能够有效引导、管理和组织在线协作学习;(3)群体知识图谱建构有利于学习者达成一致,减少低质量冲突;(4)群体知识图谱建构提升了交互的数量与质量,形成“分享—冲突—信息深度挖掘—协商与认同—知识应用”的学习过程。

[关键词] 教师在线培训; 知识图谱; 群体知识图谱建构; 学习交互; 学习分析

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 马宁(1977—),女,河北衡水人。副教授,博士,主要从事技术增强学习、技术支持的教师专业发展、STEM教育研究。E-mail:horsening@bnu.edu.cn。

一、引 言

提升教育教学质量,全面提升教师素质能力,是我国教育信息化工作发展的重要任务[1]。当前,我国正面临着对上千万中小学教师进行培训的长期而持久的任务。随着互联网技术的发展,教师在线培训已成为教师专业发展的重要途径[2]。教师在线培训克服了时间和空间上的限制,削减了培训成本,拓展了学习范围,提升了便利性[3]。但也存在知识碎片化[4]、知识结构混乱[5]、学习中容易产生孤独感以及缺乏有效的交流协作[6]等问题。

为解决上述问题,提升教師在线培训效果,已有众多研究者从工具与策略的角度进行了广泛的探索。其中,知识图谱能够可视化呈现知识间的关系,表征学习过程中学习者认知状况的变化[7],引导学习者自主建构知识[8],为解决中小学教师在线培训中知识碎片化、知识结构混乱等问题提供可能。同时,有研究表明,协同知识建构对教师在线学习有显著的促进作用,有利于教师专业发展[9]。技术支持的协同知识建构不仅能促进知识获取效率,还能增强交流互动效果、提高学习参与度[10],是提升教师在线培训的交互深度和广度的有效方法。因此,本研究结合知识图谱与在线协作学习,创建群体知识图谱建构的教师培训策略并开发相关工具,探究其对教师知识能力水平与交互特征的影响。

二、文献综述

(一)知识图谱

知识图谱(Knowledge Map),也可称为知识地图,是指通过可视化方式呈现领域知识之间的结构关系以及知识发展过程,描述知识的载体及其资源的可视化技术,既可以用来揭示领域的研究热点和研究现状,又可以用来展示知识的动态发展[7]。

许多研究也将知识图谱应用到了教育领域,并取得了不错的成效[11]。Ho等人指出,知识图谱具有使用简单、改进和激励学习、帮助识别理解重要概念、建立知识联系、把握总体结构、激发创造力等优势[12]。Shaw的实验结果表明,在线学习中,相比使用浏览式的学习方法,基于知识图谱的学习能够显著提升学习者的自我效能感以及学习满意度[13]。姜宛彤等人的研究也表明,知识地图通过呈现知识点的结构关系,帮助学习者定位,可有效缓解学习者在线学习中可能出现的知识碎片化等问题[14]。

因此,将知识图谱应用到在线教师培训中,可能是解决教师在线培训中知识碎片化、知识结构混乱等问题以促进教师知识建构的有效途径。

(二)协同知识建构

许多研究也指出,在线教师培训存在着缺乏有效的交流协作[5]等问题。另外,孤独感和对自主学习的不适应也成了影响在线学习效果的主要因素[6]。协同知识建构是一个通过组内讨论、交流、协商的方式获得群体公共知识,并在不断修改完善群体公共知识的学习活动中创建更深层次的“集体智慧”的过程[9]。可以看出,协同知识建构注重知识与能力的发展,强调并引导群体交流协作。

国内外相关研究也表明,协同知识建构对学习者的协作交流与知识建构均有较显著的积极影响。Hong和Lin的研究指出,在线协同知识建构活动扩大了交互广度,有利于有效集体知识的形成[15]。姜强等的研究也表明,协同知识建构有助于促进学习者成为自主学习者、积极协作者和创意贡献者,提升学生的学习参与度与自组织能力,促进深层知识获取[16]。在教师培训中,协同知识建构的有效作用也得到了广泛的证实。Chen等人指出,协同知识建构对于教师加深信息理解、培养学习自主性和提高教学技能具有相当大的益处[17]。马宁等构建了以协同知识建构为核心的教师混合式研训模型[18],并发现该模型有助于促进教师在线交互层次的提高以及理论和实践知识的获取[9]。

(三)群体知识图谱

群体知识图谱建构是指群体中的每位成员能够采用协商共建、交流讨论等协同知识建构的学习形式,动态发展出集体认可的知识图谱的过程。Dias通过分析学习者的交互行为及交互质量,发现群体知识图谱有利于学习者沟通协作技能的发展[19]。马宁等利用知识图谱工具可视化、系统化的特点,通过实验发现教师在线培训中的群体知识图谱能够有效促进教师实践性知识的增长[20]。而当前就群体知识图谱对交互产生影响的作用机制尚未有深入的研究,亟待进一步探索。

三、群体知识图谱建构的在线培训工具与活动设计

本研究基于在线学习平台——学习元平台(http://lcell.cn),设计并开发了群体知识图谱建构工具。该工具的功能包括:支持个体建构基于个人认知体系的知识地图;支持学习者通过投票和讨论进行群体知识图谱建构;实时展示教师知识建构的过程和结果,并通过知识图谱可视化显示;设置在线讨论区,支持在线协作学习。

群体知识图谱建构活动包括以下几个方面:(1)协商共建:参训教师可以与同组成员协商讨论,协同建构知识图谱。同组教师可以对节点及其关系、节点描述、链接资源内容进行投票,若支持率小于60%,则对该节点进行修改或删除。然后通过知识图谱可视化呈现教师讨论协商过程中的知识聚焦点。(2)交流讨论:群体用户可通过每个节点后的“讨论”接口,进入讨论界面,针对提出的每个问题发表自己的看法,开展深入讨论。

四、研究设计

(一)研究对象

本研究的研究对象为来自北京、天津、深圳地区的179位小学数学、语文和英语教师,授课年级集中在3—6年级。所有参训教师都有丰富的在线教师培训经验,因此,他们能够以较小的技术负荷参与本研究。

(二)研究流程

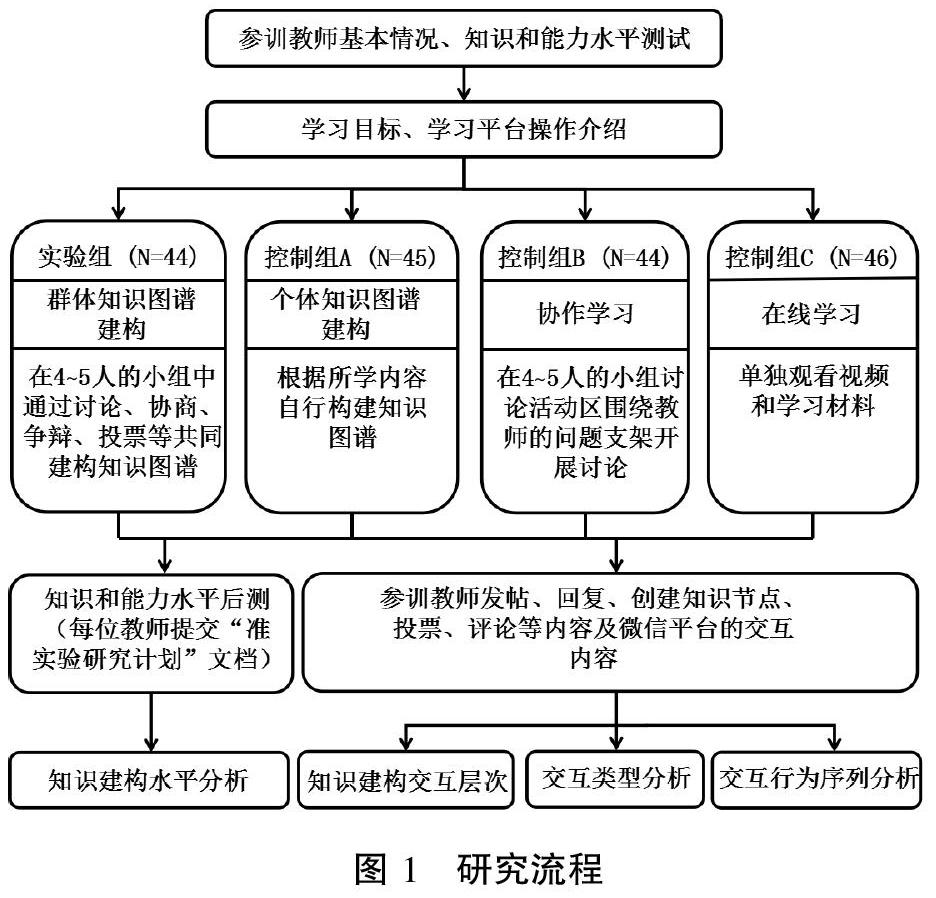

本研究的课程内容是教育研究方法中的准实验研究法。所有参训教师都在同一教学团队的指导下使用相同的教学材料开展为期4周的在线学习。实验开始前,对在职教师的年龄、教学年限、教学年级、在线学习经历等基本情况进行问卷调查,并要求每位教师填写能够反映其具体知识和能力水平的测试题。据此,本研究采用有目的抽样法,将参与者分成初始水平相同的4组,随机抽取1组作为实验组,其他3组作为控制组。实验自变量为教师使用的不同培训策略与工具:实验组(N=44)采用群体知识图谱建构的方式进行学习,控制组A(N=45)采用个体知识图谱建构的方式进行学习,控制组B(N=44)采用在线协作学习的方式进行学习,控制组C(N=46)进行在线学习。在本研究中,参训教师在在线平台和微信社交软件上进行了充分的交互,因此,培训活动结束后,研究者收集了参训教师发帖、回复、创建知识节点、投票、评论等内容及微信平台的交互内容,并对数据进行量化分析和质性分析;同时,要求每位教师提交一份“准实验研究计划”作为其知识和能力水平的后测依据。具体实验流程如图1所示。

(三)研究量表

1. 教师知识能力水平评价量表

研究者在“准實验研究”在线培训活动结束之后,要求每位参训教师提交一份研究计划文档,以此衡量教师的知识能力水平。为了对教师的知识能力水平有更好的量化分析,本研究在借鉴Mcashan提出的教师研究方案格式的基础上[21],使用层次分析法计算各维度权重值,采用Thomas L. Saaty的1~9标度法[22],经过三位教育技术学专家评审后,最终得到准实验研究计划评价量表,见表1。

2. 教师知识建构交互层次分析编码量表

为探究群体知识图谱建构对教师在线学习的知识建构交互层次的影响,本研究收集了参训教师的发帖、回复、创建知识节点、投票、评论等内容及微信平台的交互数据,并采用Gunawardena提出的社会知识交互分析模型[23],对实验组与控制组的交互数据进行分析比较。该模型强调知识的社会建构,并将知识建构交互层次分为信息分享层(第一层次)、深化认识层(第二层次)、意义协商层(第三层次)、新观点的检验与修改层(第四层次)、应用新知识层(第五层次)。

3. 教师交互类型编码量表

为探究实验组与控制组在交互类型上的差异,笔者采用Pena-Shaff的交互类型编码量表[24],对收集到的参训教师发帖、回复、创建知识节点、投票、评论等内容及微信平台的交互数据的交互类型进行分析。该编码量表将交互类型分为提问、回应、说明、诠释、冲突、辩护、共识、评价、反思、支持以及其他等11个类型,并在协作学习领域广泛应用,具有很好的内在信度。

4. 交互行为编码量表

为了进一步研究中小学教师的知识建构交互行为的变化,本研究采用Hou针对教师学习者的在线协作学习过程开发的知识建构交互行为编码量表,对参训教师在学习元平台和微信平台上的交互数据进行编码[25]。该量表将交互行为描述与编码定义为:提出或者描述一个问题(PA)、提出问题的解决方案或者提供与问题相关的信息(PB)、比较、讨论解决问题的方案(PC)、协商各种观点并得出结论(PD)、应用协商后建构的知识(PE)、分享和讨论与主题无关的信息(PF)。

五、数据分析与讨论

(一)教师知识能力水平分析

为判断群体知识图谱对教师的专业发展是否有促进作用,本研究要求每位参训教师在培训活动结束后提交一份“准实验研究计划”文档。并依据准实验研究计划评价量表(表1)对参训教师提交的“准实验研究计划”文档进行量化评价,以探究各组参训教师的知识能力水平及差异。4组参训教师的知识能力水平得分测评结果及方差分析见表2。可以发现,4组教师研究计划得分的检验统计量F=57.682,p=0.000<0.001,效应量η2=0.33,表明4组教师的总体均值存在显著性差异。为进一步探究参训教师的知识能力水平差异性,对4组教师的“准实验研究计划”成绩进行Bonferroni分析比较。

综合方差分析和Bonferroni分析,发现实验组(M=86.00,SD=2.04)的知识能力水平显著高于控制A(M=77.13,SD=8.13)、控制B(M=77.36,SD=3.88)、控制组C(M=64.04,SD=12.92)。而且,实验组与控制组A(MD=8.87,p=0.000)、控制组B(MD=8.64,p=0.000)、控制组C(MD=21.96,p=0.000)之间均存在显著性差异。可见,在教师在线培训中,通过群体知识图谱建构可以显著提高参训教师的知识能力水平,促进教师专业发展。

(二)教师知识建构交互层次内容编码分析

本研究中,参训教师在在线平台和微信社交软件上进行了充分的交互。培训活动结束后,研究者收集了参训教师发帖、回复、创建知识节点、投票、评论等内容及微信平台的交互内容,共计3005条交互数据,其中,实验组1107条,控制组A、B、C分别为661条、737条和500条。可以看出,实验组的交互数量明显高于其他3个控制组,说明群体知识图谱协同建构有利于促进交互积极性。为了探究群体知识图谱建构对教师知识建构交互层次和交互特征的影响,本研究对上述数据进行编码分析。

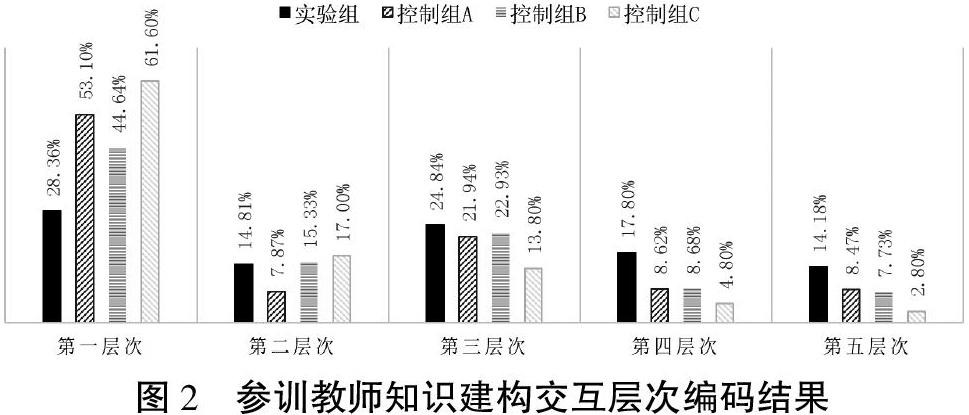

为探究参训教师的知识建构交互层次,本研究采用Gunawardena提出的知识建构交互层次编码量表,将参训教师的交互数据编码为信息分享层(第一层次)、深化认识层(第二层次)、意义协商层(第三层次)、新观点的检验与修改层(第四层次)、应用新知识层(第五层次)五个层次,分别计算每组参训教师各个层次的交互占比情况,结果如图2所示。

第一层次(参训教师分享信息层)是4组参训教师知识建构的主要部分,实验组第一层次交互占本组知识建构交互比例的28.36%,控制组A、B、C所占比例分别为各组的53.10%、44.64%、61.60%,可见,控制组集中在低层次的知识建构交互。随着知识建构层次的提升,各组教师知识建构所占比例逐渐下降,但实验组参训教师的百分比逐渐超过3个控制组。在知识建构的第四层次(参训教师对新建构的观点进行检验与修改层)和第五层次(参训教师达成一致观点,应用新建构的知识层),实验组参训教师的交互百分比显著高于3个控制组。

综上所述,实验组参训教师知识建构交互层次显著高于3个控制组,而控制组A和控制组B的参训教师知识建构交互层次高于控制组C。群体知识图谱建构为参训教师提供了良好的知识建构环境,支持他们使用合适策略处理、使用和评价知识,实现高层次的知识建构。

(三)教师交互类型分析

为进一步探讨参训教师的交互特征,解释知识建构交互层次差异,本研究根据Pena-Shaff的交互类型编码量表对4组参训教师的交互数据进行编码,对比实验组与控制组A、B、C中各交互类型的占比情况,如图3所示。4组参训教师的交互类型均涉及交互类型编码量表中提问、回应、说明、诠释、冲突、辩护、共识、评价、反思、支持以及其他等11个类型的全部内容。

1. 实验组提问、回应、说明类型的交互比例显著低于其他3个控制组,说明群体知识图谱建构有利于提升参训教师的交互质量和效率

数据分析可以发现,实验组提问、回应、说明类型的交互比例显著低于其他3个控制组。各组提问类型的交互占各组交互总数的比例分别为8%、19%、19%、25%;回应类型的交互各组占比分别为13%、16%、18%、24%;而说明类型的交互各组占比分别为7%、19%、12%、12%。

进一步分析后发现,控制组提问、回应类型的交互总体占比虽多,但充斥着大量的分散提问,缺少聚焦点,导致许多提问没有得到回应或者得到的回应极少。而基于群体知识图谱建构的学习可为学习者提供一定的引导与讨论的知识聚焦点,提高互动质量和效率。

2. 实验组冲突、辩护、共识、评价类型的交互比例显著高于其他3个控制组,说明群体知识图谱建构能有效促进参训教师的知识建构

在本研究中,冲突类型的交互所占比例实验组为7%,控制组A、B、C分别为3%、5%、2%;而4组辩护类型的交互的占比分别为4%、1%、2%、1%。在知识建构中,高质量的认知冲突是推动知识不断散播、重组、更新的较为关键的因素[26],可以通过学习环境促进其发生[27]。本研究中,实验组通过为学习者创设群体知识图谱建构的学习环境,增加了协商过程中问题讨论和知识理解带来的高质量认知冲突,促进了参训教师个体知识和群体知识的深层次建构。

共识类型的交互所占比例实验组为18%,控制组A、B、C分别为8%、9%、3%。主要表现为:澄清误解、磋商,达成一致性意见或完全同意的结果。有研究指出,协同知识建构本质上是一个大量认知观点互异的个体在交互协作中推动整个群体实现观点融合的动态过程[28]。本研究中,实验组参训教师通过群体知识图谱建构的方式进行学习,通过知识图谱清晰阐明观点,并将协同知识建构的过程和结果可视化呈现,使得学习者更加容易达成群体共识。

评价类型的交互所占比例实验组为11%,控制组A、B、C分别为9%、8%、5%。可以看出,相比其他3个控制组,实验组内的参训教师通过群体知识图谱建构,与组内其他成员更容易达成群体共识,进而更容易引起评价类型的交互。参训教师间的互相评价,有助于他们反思并及时调整自己的学习策略,进而促进批判性思维等高阶思维技能的发展[29]。

3. 实验组支持、诠释类型的交互比例略高于其他3个控制组,反思类型的交互比例较高,说明群体知识图谱建构能促进参训教师理解、表达与反思

支持类型的交互所占比例实验组为7%,控制组A、B、C分别为2%、4%、7%,主要为承认小组其他成员的贡献和想法、共情和反馈。诠释类型的交互所占比例分别为9%、3%、6%、8%。数据分析可以发现,支持和诠释类型的交互所占比例4组之间差异不大,且比例较低,实验组略高于其他3个控制组。说明群体知识图谱建构对参训教师理解观点、表达赞同、诠释思考有一定的促进作用。

反思作为协同知识建构持续进行的关键环节,起到承上启下的作用[30]。本研究中,反思类型的交互所占比例实验组为14%,控制组A、B、C分别为12%、10%、2%,实验组参训教师反思类型的交互比例较高。在群体知识图谱建构过程中,通过对合作与分工的过程进行反思,有利于促进参训教师在后续的协作学习中更为高效地完成学习任务;另一方面,通过对个人知识建构的策略和水平进行反思,能有效促进参训教师在与组员交流的过程中提升学习策略,对研训内容、结果和自我学习过程产生充分的理解[29],进而有效促进参训教师的知识建构层次。

(四)教师交互行为序列分析

为了从交互行为角度进一步探究4组参训教师的交互特征,本研究对教师进行了交互行为序列分析。根据发帖/回帖相对应的时间排序,得到每位参训教师的交互行为序列并录入GSEQ 5软件,分析后生成了对应组的交互行为转换频率表和调整后的残差表。将调整后的残差表中显示的显著行为数据绘制成交互行为序列图(如图4所示),其中,各個节点表示参训教师的不同交互行为,连线表示交互行为之间的连接具有显著意义,箭头方向表示交互行为发生的方向。

從图4中可以看出,实验组的参训教师在提出或描述一个问题后,能够很快给出解决方案或者提供与问题相关的信息,然后比较和讨论解决问题的方案(PA→PB→PC);在比较过程中如果遇到冲突,会有小组成员再次提供相关支持信息或者给出新的解决方案(PC→PB),这种矛盾与问题的认知冲突过程有助于参训教师知识建构层次的螺旋上升;此外,实验组的参训教师在协商各种观点并得出结论后,会不断尝试应用获得的集体知识(PC→PD→PE,PE→PE);整个过程中几乎不涉及与主题无关的信息的讨论与分享。

控制组A、C与实验组相比,参训教师在提出或者描述一个问题后,很容易被与主题无关的信息干扰(PA→PF,PF→PF),且得到的相关回应很少(PA→PA,缺少显著的PA→PB)。这可能是因为个体在建构知识图谱的过程中,缺少固定学习伙伴,学习者需要更多的通过情感社交联系建立学习交互基础[31]。

控制组B、C与实验组相比,没有很好地应用得到的共识结论(缺少显著的PD→PE),而控制组C中仅有很少的参训教师能够通过比较观点得出一致的结论(缺少显著的PC→PD),这一现象印证了Fischer等人的观点,即在线培训仅仅提供给学习者交互的环境和协作讨论的氛围是不够的,想要达到深度学习需要恰当的技术引导[32]。从4组的对比结果可以看出,群体知识图谱建构可以成为促进学习者深层次交互和实现群体知识建构的有效支持。

由此可见,群体知识图谱建构活动支持参训教师通过协商和共建整合观点的形式来消除认知冲突,使参训教师形成“分享—冲突—信息深度挖掘—协商与认同—知识应用”的学习过程,借此实现了高层次的知识建构。

六、结 论

(一)群体知识图谱建构可显著提高参训教师的知识能力水平和知识建构交互层次

知识能力水平方面,本研究通过对4组参训教师提交的“准实验研究计划”进行量化评分,发现实验组参训教师的成绩均值显著高于其他3个控制组。在知识建构层次方面,依据知识建构交互层次编码量表对4组参训教师的交互内容进行编码分析发现,随着知识建构层次的提升,控制组的教师知识建构所占比例逐级下降,而实验组参训教师的百分比逐渐超过3个控制组。由此可见,群体知识图谱建构能够显著提高参训教师的知识能力水平和知识建构交互层次。

(二)群体知识图谱建构提供讨论的知识聚焦点,能够有效引导、管理和组织在线协作学习

控制组参训教师的互动主要依靠提问和回应两种方式引导和开展交互。交互中充斥着大量分散的提问,缺少聚焦点,导致许多提问没有得到回应或者得到的回应极少,消减了学习者的互动积极性。个体知识图谱建构也难以实现互动聚焦,许多问题的回应因为学习进度的差异,难以实现持续的深入讨论。但是在实验组中,群体知识图谱建构的过程引导参训教师确定讨论的知识聚焦点,可有效提高提问与回应的质量与效率,同时也有利于引导学习者合理分配时间,从而完成更为复杂的交互活动。

(三)群体知识图谱建构有利于学习者达成一致,减少低质量冲突

控制组的教师大多只能依靠在讨论区或者小组活动区用文字说明自己的观点和看法,且受在线学习的时空限制,容易导致语义不清等问题。在群体知识图谱建构过程中,通过知识图谱,参训教师能够清晰地阐述自己的观点,并可视化讨论交流和分享协商过程,因而可以及时了解群体知识建构进度,及时参与讨论,并且减少了因为语言表述差异或学习进度不同带来的低质量冲突,有助于最终达成共识,形成集体智慧和个人知识建构。

(四)群体知识图谱建构提升了交互的数量与质量,形成“分享—冲突—信息深度挖掘—协商与认同—知识应用”的学习过程

实验组交互的数量与知识建构交互层次明显高于控制组,说明群体知识图谱建构能够提升交互的数量与质量。同时,群体知识图谱建构通过知识图谱将参训教师的知识协同建构过程可视化,促进了教师学习者的学习反思,增加了协商过程中问题讨论和知识理解带来的高质量认知冲突,再经过群体协商化解冲突并达成共识,促进参训教师知识建构层次的螺旋上升,形成了“分享—冲突—信息深度挖掘—协商与认同—知识应用”的学习过程,由此实现了高层次的知识建构和良好的互动交流。

七、结 语

信息时代,利用数字化工具来促进教师专业发展成为重要领域[33]。本研究在已有研究的基础上,将群体知识图谱建构引入教师在线培训中,并通过实证研究,探究其对参训教师知识能力水平与交互特征的影响。结果表明,群体知识图谱建构有助于发挥参训教师的积极性、主动性和创造性,促进参训教师与同伴之间的有效交互,使得参训教师在“分享—冲突—信息深度挖掘—协商与认同—知识应用”的学习过程中,实现个体知识建构和群体知识建构水平的螺旋上升,对教师的专业发展起到了良好的促进作用。

[参考文献]

[1] 汪茹.基于云服务正反馈的区域教师培训策略研究[J].电化教育研究,2018,39(12):123-128.

[2] 闫寒冰,单俊豪.从培训到赋能:后疫情时期教师专业发展的蓝图构建[J].电化教育研究,2020,41(6):13-19.

[3] 孟涛,汪颖.教师在线培训平台探析及优化策略[J].中国远程教育,2016(2):65-70,78.

[4] 马宁,何俊杰,赵飞龙,李晟.基于知识地图的新手教师微培训的个案研究[J].教师教育研究,2018,30(1):56-63.

[5] 尹睿,徐欢云.国外在线学习投入的研究进展与前瞻[J].开放教育研究,2016,22(3):89-97.

[6] BAWA P. Retention in online courses: exploring issues and solutions—a literature review[J]. Sage open,2016,6(1):1-11.

[7] 万海鹏,余胜泉.基于学习元平台的学习认知地图构建[J].电化教育研究,2017,38(9):83-88,107.

[8] 崔京菁,马宁,余胜泉.基于知识图谱的翻转课堂教学模式及其应用——以小学语文古诗词教学为例[J].现代教育技术,2018,28(7):44-50.

[9] 马宁,崔志军,曾敏.以协同知识建构为核心的教师混合式研训效果研究——基于内容分析的方法[J].中国电化教育,2018(9):117-122,131.

[10] 缪静敏,罗淑芳,汪琼.慕课学习者在线合作学习体验探究——以教师专业发展类慕课为例[J].开放教育研究,2017,23(6):80-86.

[11] 姜强,药文静,赵蔚,李松.面向深度学习的动态知识图谱建构模型及评测[J].电化教育研究,2020,41(3):85-92.

[12] HO V W, HARRIS P G, KUMAR R K, VELAN G M. Knowledge maps: a tool for online assessment with automated feedback[J]. Medical education online,2018,23(1):1087-2981.

[13] SHAW R. The learning performance of different knowledge map construction methods and learning styles moderation for programming language learning[J]. Journal of educational computing research,2019,56(8):1407-1429.

[14] 姜宛彤,王翠萍,唐烨伟,张艳婷.构建基于知识地图的微课程研究[J].电化教育研究,2016,37(12):93-98,105.

[15] HONG H Y, LIN P Y. Elementary students enhancing their understanding of energy-saving through idea-centered collaborative knowledge-building scaffolds and activities[J]. Educational technology research and development,2019,67(1):63-83.

[16] 姜强,药文静,晋欣泉,赵蔚.变革与新生:基于众包的自组织协同知识建构研究——面向深度学习的课堂教学结构化变革研究之一[J].现代远距离教育,2019(6):3-10.

[17] CHEN M, CHIANG F K, JIANG Y N, YU S Q. A context-adaptive teacher training model in a ubiquitous learning environment[J]. Interactive learning environments,2017,25(1):113-126.

[18] 马宁,吴焕庆,崔京菁.以协同知识建构为核心的教师混合式研训模型研究[J].教师教育研究,2017,29(3):31-38.

[19] DIAS S B, HADJILEONTIADOU S, DINIZ J A, HADJILEONTIADIS L. Computer-based concept mapping combined with learning management system use: an explorative study under the self-and collaborative-mode[J]. Computers & education,2017, 107(4):127-146.

[20] 馬宁,谢敏漪,马超,赵若辰.网络环境下知识图谱协同建构对教师实践性知识的效果研究[J].教师教育研究,2019,31(4):95-102.

[21] MCASHAN H H. Elements of educational research[M]. New York:McGraw-Hill Company,1964.

[22] SAATY T L. Fundamentals of decision making with the analytic hierarchy process[M]. Pittsburgh:RWS Publications,2006.

[23] GUNAWARDENA C, LOWE C, ANDERSON T. Analysis of a global online debate and the development of an interaction analysis model for examining the social construction of knowledge in computer conferencing[J]. Journal of educational computing research,1997,17(4):397-431.

[24] PENA-SHAFF J B,NICHOLLS C. Analyzing student interactions and meaning construction in computer bulletin board discussions[J]. Computers & education,2004,42(3):243-265.

[25] HOU H T, SUNG Y T, CHANG K E. Exploring the behavioral patterns of an online knowledge-sharing discussion activity among teachers with problem-solving strategy[J]. Teaching and teacher education,2009,25(1):101-108.

[26] 王小根,刘梦恒.在线知识建构中有效引发功能性冲突研究[J].电化教育研究,2019,40(9):34-42.

[27] LEE G, KWON J, PARK S S, KIM J W, KWON H G, PARK H K. Development of an instrument for measuring cognitive conflict in secondary-level science classes[J]. Journal of research in science teaching,2003,40(6):585-603.

[28] 刘丰军,裘江南,张野.OKC协同知识建构中群体共识影响因素研究——群体结构的调节作用[J].科学学研究,2016,34(10):1448-1457.

[29] 韦怡彤,王继新,丁茹.混合式学习环境下深度学习导向的协同知识建构模式研究——以《教育技术学导论》课程为例[J].中国电化教育,2019(9):128-134.

[30] 柳瑞雪,石長地,孙众.网络学习平台和移动学习平台协作学习效果比较研究——基于社会网络分析的视角[J].中国远程教育,2016(11):43-52,80.

[31] 李爽,张艳霞,喻忱.教师效能感对教师TOPLC行为投入的影响作用研究[J].教师教育研究,2017(3):46-55.

[32] FISCHER F, BRUHN J, GRASEL C, MANDL H. Fostering collaborative knowledge construction with visualization tools[J]. Learning and instruction,2002,12(2):213-232.

[33] 胡小勇,徐欢云.“互联网+教研”形态研究:内涵、特征与趋势[J].电化教育研究,2020,41(2):10-16,31.