基于逆向设计,培养学科核心素养的教学

2021-02-18黄凤翔汲丛家郭飞红

黄凤翔 汲丛家 郭飞红

摘要:逆向設计的思路是以预期的学习结果为起点(以终为始),确定达到预期效果的评定证据,安排相关的教学活动。文章以高三一轮复习“原电池,化学电源第二课时”为例,探讨基于逆向设计,培养学科核心素养的“前测领会-迁移应用-评价创造”教学。实践证明,这种教学方式在高三复习课中有很大的优势,教学效果显著,有利于提升学生的化学核心素养。

关键词:逆向设计;核心素养;模型认知;原电池;一轮复习

文章编号:1008-0546(2021)12-0065-06中图分类号:G632.41文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2021.12.016

一、引言

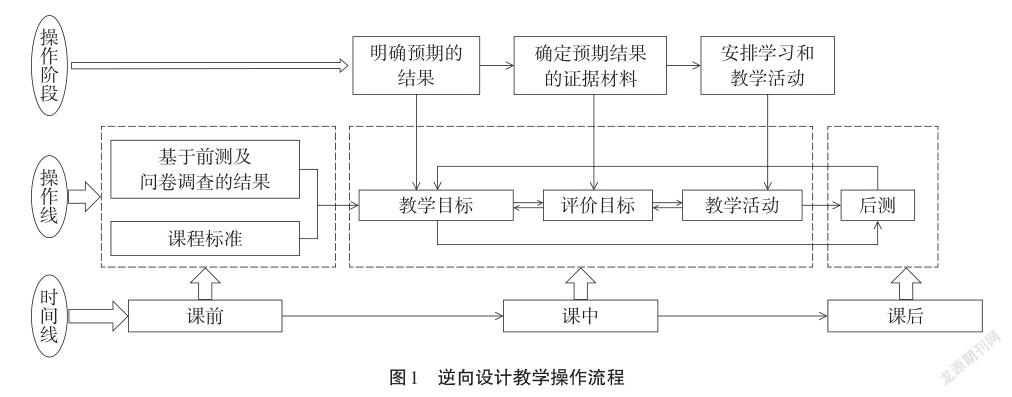

逆向设计是美国知名专家格兰特·威令斯和杰伊·麦克泰提出的,逆向设计是从终点——想要的结果(目标)开始,根据课程标准的“内容要求”和“学业要求”来设计学生学习的教学活动形成教学[1]。其过程主要由三个阶段组成:明确预期的结果、确定预期结果达到的证据、设计学习和教学活动[2]。逆向设计把评价嵌入教学过程中,其理念与《普通高中化学课程标准》倡导的“教、学、评”一体化不谋而合,可以促进学生的深度学习。高三复习课的难点之一是教学目标的确定,而逆向设计,是一种面向目标的设计,同时又是确保目标实现的设计,故在高三复习课中有很大的优势。在智慧化课堂技术的支撑下,基于逆向设计的教学可以更精准地把握学生的学情、更精准地监控课堂学生表现、更精准地获取预期结果的证据材料。本文以高三化学一轮复习课“原电池,化学电源第二课时”为例,阐述以终为始的逆向教学设计的实施过程,教学操作流程见图1。

《普通高中化学课程标准(2017年版)》提出:高中化学课程以全面发展学生化学学科核心素养为主旨。而核心素养的达成需要依据具体的情景,在解决问题的过程中培养起来。基于上述认识,在逆向设计的教学活动中,应充分让学生多参与、教师给予思维方法的指导,帮助学生建立思维模型,有了思维模型后,学生运用类比的方法对具体问题进行处理,按照模型化的方式思考并提出解决方案,解决学习难点,提高学习实效性。

二、教学主题内容及教学现状分析

在高考试题中,原电池是高考的热点,通常以陌生的新型电池为情境,考查原电池的工作原理、电极反应式书写、总反应式的书写及定量计算。试题立足于真实情境,包含:二次电池(如镍镉电池)、燃料电池、金属空气电池、锂电池、锂离子电池、微生物电池、可呼吸电池等等,体现当今社会生产生活中电池技术的革新。试题情境虽然不断变化,但设问变化不大,常见的设问包含电极判断、电极反应式书写(正、负极反应式或总反应式书写)、定性分析(电子运动方向、电流方向或离子迁移方向、pH变化、现象描述等)、定量计算(电子转移数目、电极质量变化、离子迁移数目、离子浓度变化等),即课程标准的“内容要求”和“学业要求”。

笔者查阅文献发现,近年来关于原电池的教学目标制定特点如下:最先是从三维目标入手,其中知识与技能方面以“原电池的概念和形成条件,原电池的化学原理”为核心;过程与方法方面则重视探究,体验实验、观察、比较、对比、推理、归纳、总结等科学方法的运用;情感态度价值观方面主要重视联系生产生活实际、结合化学史;逐步演变为从能量观、微粒观、变化观、符号观等角度进行目标制定;现阶段主要从“证据推理与模型认知”“宏观辨识与微观探析”“科学探究与创新意识”等科学素养下进行目标制定的原电池教学[3]。文献中关于原电池教学方法主要有:情境教学、实验探究、证据推理、翻转课堂、游戏教学、模型教学、问题驱动、“宏-微-符-图”多重表征等策略[4-6]。此外,关于学习原电池的障碍点,根据文献和本人多年高三经验发现,学生面对陌生或者较为复杂的电化学装置时,思维混乱,缺少合理的认识角度和思路[7-8]。

因此,本节课在文献研究的基础上,结合精心设计的前测调查及结果数据,给予学生思维方法的指导:原电池解题思维模型。并帮助学生运用原电池解题模型解决相关的学困点:电极方程式书写及定量分析,提升解决这类问题的能力,从而达到提升学生模型认知的化学核心素养。化学学科还要追求科学态度和社会责任核心素养,将理论联系实际,因此,本节复习课以电源发展为情境线,提供给学生的教学素材是发展中的化学电源,带领学生体会化学对满足人民日益增长的美好生活需要有着重大的贡献。

三、逆向设计在化学教学中的实践

以终为始的逆向设计教学操作简介如下。第一阶段:明确预期的结果。在进行逆向设计之前,先研究课程标准,再了解学生学困点(课前准备的前测及问卷调查)。在平板技术支持下,精准掌握学生障碍点,明确本节课预期的结果,即确定教学目标。第二阶段和第三阶段:确定预期结果达到的证据、安排学习和教学活动。这两个阶段由两部分组成:课中教学及课后检测。课中教学采取三环节达成,环节一:前测领会——重温模型。第二环节,迁移应用——应用原电池解题模型。第三环节,评价、创造——巩固模型。课中三个环节设计了配套的学习任务,学习任务的确定紧紧围绕如何突破教学目标,让教学目标在课中三环节教学中不断突破。后测数据为证据,检测是否达成总的教学目标。

1.确定教学目标

根据化学课程标准制定了前测试题及问卷调查,数据显示学生主要困难如下:第一、缺少分析原电池解题思维方法;第二、电极反应式书写;第三、定量计算。由此确定本节课的教学目标是“构建并应用原电池解题思维模型、离子浓度变化/离子迁移数目、电极反应式书写”三点。其中课前调查结果显示学生遇到的困难数据见表1。

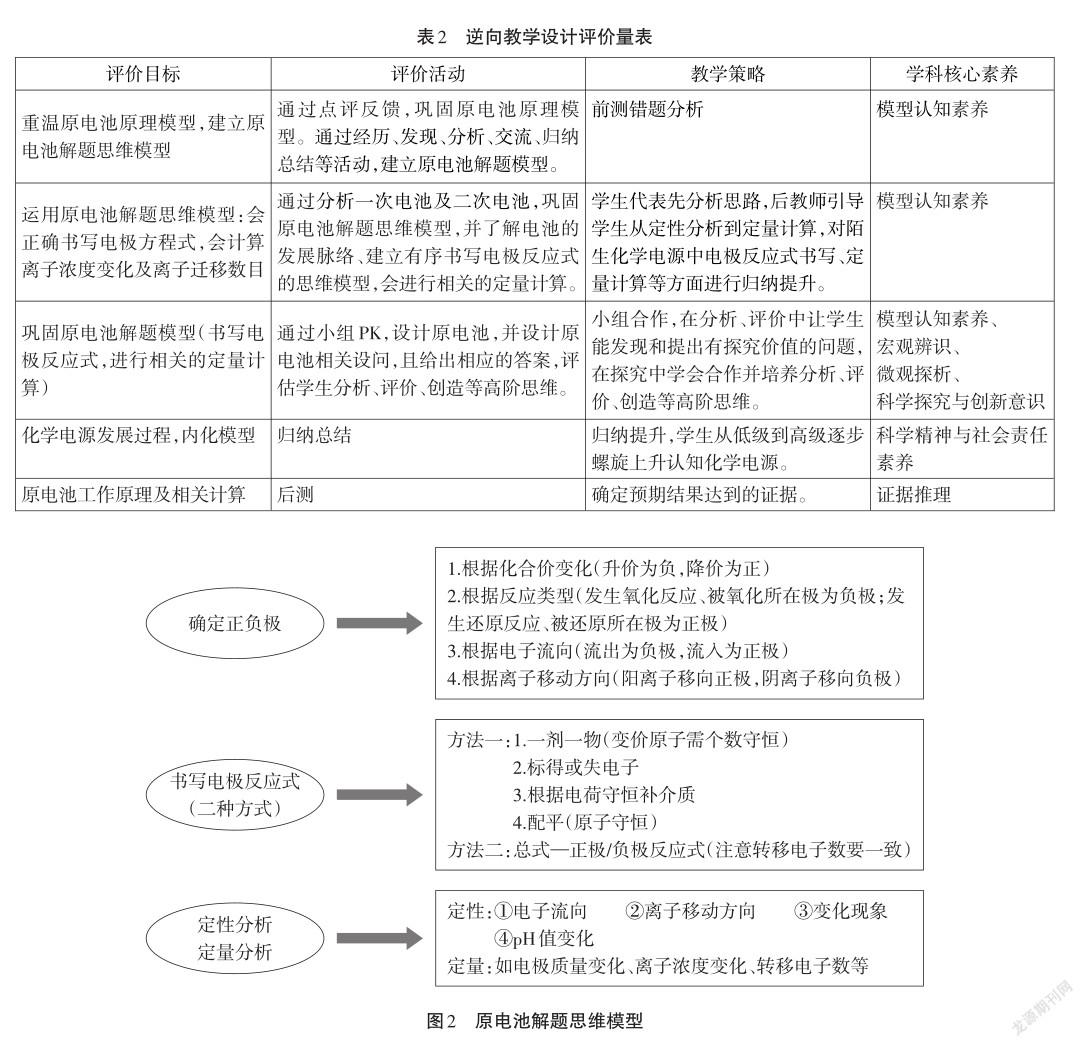

2.确定评价量表

确定教学目标后,通过课中三环节来完成。每个环节都有对应的评价目标。每个评价目标能否实现,需要相对应匹配的评价活动及教学策略来支撑,以便在教学过程中进行过程性评价。在每个评价目标中不断落实化学核心素养。具体的评价量表见表2。

3.教学实录

(1)环节一:前测领会——重温原电池原理模型

前测反馈学生障碍点:第一,书写电极反应式忽视环境问题。第二,不能全面分析问题。

师生共同归纳方法:原电池解题思维模型,见图2。

设计意图:通过知识回顾,引导学生归纳原电池解题模型。

(2)环节二:迁移运用——运用原电池解题思维模型

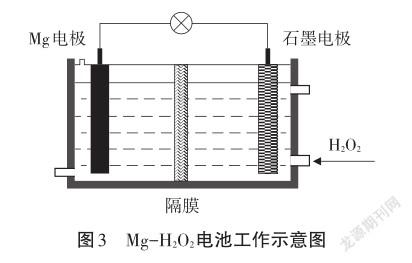

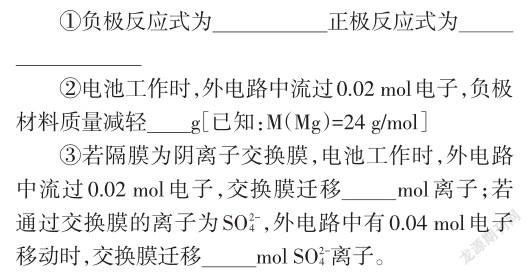

素材1(一次电池):Mg-H2O2电池可用于驱动无人驾驶的潜航器。该电池以海水为电解质溶液(海水呈弱碱性,达不到镁离子沉淀的pH值),其工作示意图如图3。

(学生独立完成,平板提交,投影做题情况,学生互评,代表讲解思路)

学生表现:根据原电池解题模型:确定正负极→书写电极反应式→定性、定量分析,独立完成。

学生出现障碍:无法判断正极生成物:H2O2对应的生成物是H2O还是OH-?

小组合作:组内组间讨论,运用电极反应式书写步骤——根据电荷守恒补介质,问题得到解决。

教师:随着社会的发展,一次电池满足不了人们的需要,所以有了二次电池,下面我们来体会用原电池解题模型解决二次电池相关问题。

素材2(二次电池):镍氢电池(Ni-MH)目前已经成为混合动力汽车的一种主要二次电池。Ni-MH中的M表示储氢金属或储氢合金。该电池在放电过程中的总反应方程式是:NiOOH+MH=Ni(OH)2+M。

回答下列问题:

负极上发生的电极反应式:;正极上发生的电极反应式:;

(学生独立完成,平板提交,投影答案后交流心得,总结方法)

学生表现:用原电池解题模型解决问题

学生出现障碍:无法正确判断体系环境是酸性还是碱性,即不清楚介质。

小组合作:组内、组间讨论后,得出结论:产物需在介质中稳定。从而解决介质问题。

设计意图:迁移运用原电池解题模型,引导学生从定性分析到定量计算,对陌生化学电源中电极反应式书写等方面进行归纳提升。发展模型认知素养。

(3)环节三:评价、创造——巩固思维模型

教师:一次、二次电池存在污染、比能量低等问题,随着科技的发展,出现了燃料电池,现在你们是某厂的工程师,请设计燃料电池工作装置图。

任务一:小组PK,设计原电池

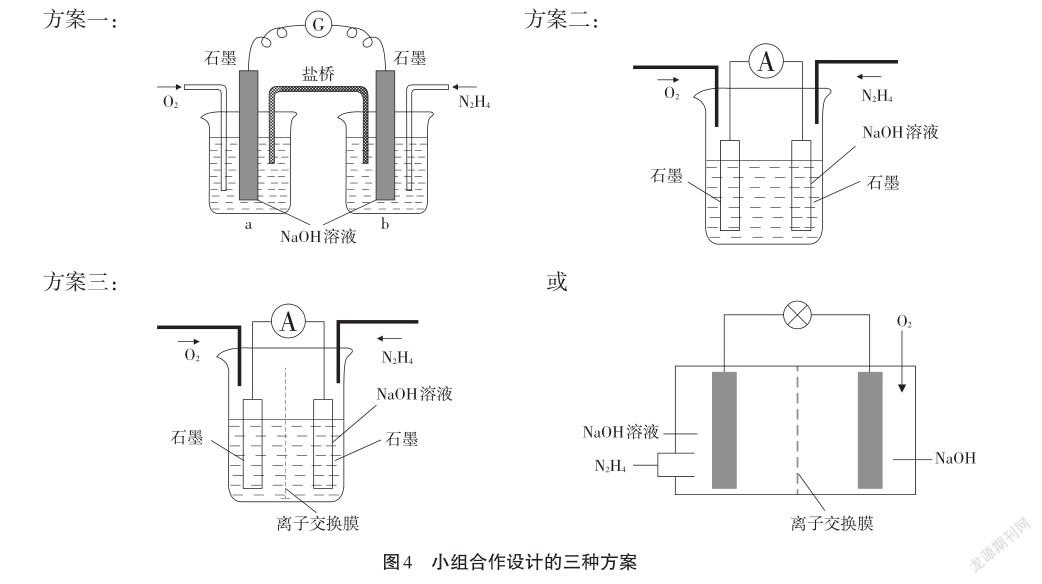

素材3(燃料电池):肼(N2H4)暴露在空气中容易爆炸,但是以其为燃料的燃料电池是一种理想的电池,具有容量大、能量转化率高、产物无污染等特点,请设计肼(N2H4)燃料电池的装置图(电解质为KOH溶液,另一电极反应物为O2)每组提交一个答案。说明:平板提交答案,又快又准的小组前2名各加2分。

学生表现:小组合作设计,呈现三种方案(图4)。

师生评析:从构成电池的条件来分析,三种方案均符合题意。但方案二未全面获取题干信息:肼(N2H4)暴露在空气中容易爆炸,即N2H4需与氧气分开,不能接触,故方案二错误。此外还需注意装置需密封。

任务二:设计问题

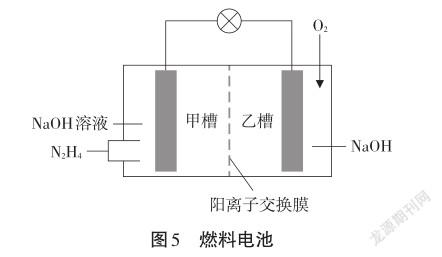

素材4(燃料电池):肼(N2H4)暴露在空气中容易爆炸,但是以其为燃料的燃料电池是一种理想的电池,具有容量大、能量转化率高、产物无污染等特点。假如你是命题者,请根据图5,从燃料电池的不同角度,提出相关的设问。要求:每组至少提2个问题(不需给出答案),限时2min。(提有效问题多的小组胜出,小组奖励2分)

学生表现:思考、小组合作,从原电池解题模型出发,设计问题,小组组长平板提交所命的题目,命题从判断正负极、电极反应式、定性分析(离子移动方向、电子移动方向、PH变化、离子膜的选择)、定量角度(离子迁移数目、离子浓度变化)进行设问。

教师:汇总所有所命的题目,判断正负极相关设问让学生口头抢答;电极反应式角度及定量角度相关的设问,平板发起做题让学生书写后提交。

学生表现:抢答、生生抢评。

设计意图:培养小组合作精神,在分析、评价中培养学生深度思考的思维习惯。让学生能发现和提出有探究价值的问题,在探究中培养分析、评价、创造等高阶思维,发展模型认知素养。

(4)归纳总结

学生分享:原电池解题思维模型:确定正负极→书写电极反应式→定性、定量分析

教师:本节课我们更进一步了解电源的发展史,需求刺激电源的发展,所以我们说:化学对滿足人民日益增长的美好生活需要有重大的贡献!

设计意图:发展学生的科学精神与社会责任素养。

四、教学效果与反思

1.教学效果

为了确定预期的学习结果及确定预期结果达到的证据,本节课采取课前前测、课后后测对比手段。前测以一道改编的高考真题为载体,将原电池的所有设问都呈现出来,后测与前测所有考点相同,难度相当,评分标准一致。前测及后测测试题通过我校三名高级化学教师审核,保证两题的难度等效(总分10分)。测试对象是我校高三2个相同层次的班,学生知识水平基本一致。第一个班参与人数34人,前测平均分5.82分,后测平均分8.19分(比前测提高了2.37分,提高了40.7%)。第二个班参与测试人数37人,前测平均分5.73分,后测平均分8.13分(比前测提高了2.43分,提高了42.4%)。测试结果显示,后测平均分比前测明显提高,表明经过这节课的学习后,学生对原电池解题模型应用良好,更好地应用模型解决相关的设问,教学达到预期效果。前后测试结果分析见表3。

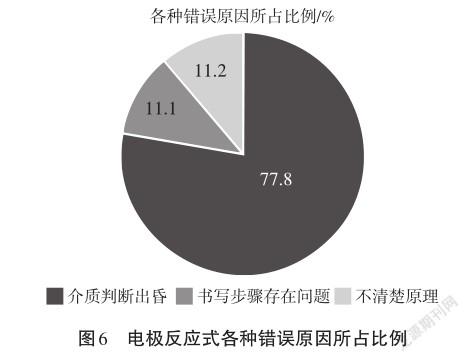

后测电极反应式出错的学生当中(见图6),发现由于介质判断出错而导致方程式出错的占77.8%;由于书写步骤存在问题的占11.1%;由于不清楚原电池原理,即存在氧化反应、还原反应同时存在于同一个电极反应式的占11.2%。可以看出介质的正确判断是书写电极反应式的最大难点。这些为以后的教学提供了参考:在进行书写电极反应式教学时必须不断强化介质的影响。

2.反思

本节课采用逆向设计:以学习结果(课前前测和平板调查结果)为起点而展开的教学活动,课中是知识的应用、扩展和深化、创造,以课后的后测为证据,检测效果。这样设计实现了“教、学、评”一体化,使评价和教学紧密相连,本节课的评价结果不是终点,还可以是下一节课的起点,实现“教、学、评”的不断上升。以终为始的逆向教学设计,符合布卢姆理论,布卢姆明确指出:有效教学必须回答三个问题:第一,你把学生带到哪里去(教学目标)?第二,你怎么把学生带到那里去(教学过程与方法)?第三,如何确信你已经把学生带到那里(学习结果评估)?逆向设计很好地解决了这三个问题。

另外,在平板技术支撑下,我们获得了有效的数据统计,能更精准确定教学的方向,能更便捷、更精准地评价教学目标。综上所述,采用逆向设计,并在平板技术支持下,可以推动学生小组合作学习、讨论、分享,可以让学生把有价值东西更好地展示出来、讨论起来、产生思维碰撞,从而达到思维深化,更好培养学生化学核心素养。

参考文献

[1]吴丽莹,林世威,佟文宇,历晶,韩阳.逆向设计在化学教学设计中的应用——以《氧气的化学性质》为例[J].教育教学论坛,2018(39):229-230

[2]蔡前德.逆向思维在高中化学教学中的应用[J].广西教育,2014(38):110-111

[3]张丽华,杨玉琴.“原电池”教学30年演进研究[J].化学教育(中英文),2019,40(15):41-47

[4]苏小俸,王强.基于教育游戏的翻转课堂教学设计——以“原电池的设计”为例[J].化学教育(中英文),2018,39(3):43-48

[5]史凡,王磊.促进学生学科能力发展的高一原电池教学关键策略[J].化学教育(中英文),2018,39(1):19-26

[6]陈益,孙夕礼.促进学生认识发展的学科教学认识的构建——以“原電池”为例[J].化学教育(中英文),2018,39(1):27-32

[7]黄毓展,蔡立媚,李震宇.从核心素养中“微粒观”和“模型认知”角度出发分析电化学装置——高三电化学专题复习课[J].化学教与学,2018(5):52-57

[8]王磊.从知识解析为本到基于学生认识发展促进化学教学设计与实践向高水平跨越——北京师范大学化学教育研究所“高端备课”项目简介[J].化学教育,2010,31(1):2