温针灸联合电针对中风后偏瘫患者康复效果的影响

2021-02-15蒋美荣

蒋美荣

(河南省洛阳市中医院西工院区康复科 洛阳 471000)

偏瘫是临床上较为常见的一种中风后遗症,可导致患者出现肢体运动、交流、吞咽认知等功能障碍,需及时治疗。目前,临床上治疗中风后偏瘫主要采取药物治疗联合康复训练,以刺激受损脑细胞恢复,调节患者神经功能,但部分患者干预效果不佳,恢复较慢[1]。中医学认为中风后偏瘫与经络不通、气虚血瘀有关,治疗应以调气血、通经络为主。针灸为中医重要治疗方法,可通过针刺穴位刺激患者神经,促进神经功能恢复,结合现代电针技术效果更佳[2]。温针灸为针刺与艾灸结合的一种方法,可通过针体将艾灸热力导入穴位,助通经活血[3]。本研究旨在分析中风后偏瘫患者联合应用温针灸、电针治疗对康复效果的影响。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究经医院医学伦理委员会批准,选择2018 年2 月~2020 年2 月于洛阳市中医院西工院区就诊的中风后偏瘫患者102 例,采用随机数字表法分为对照组和观察组,各51 例。对照组男29 例,女22 例;病程2~19 个月,平均(9.78±2.14)个月;年龄46~78 岁,平均(56.42±5.35)岁。观察男28 例,女23 例;病程2~19 个月,平均(9.81±2.12)个月;年龄47~78 岁,平均(56.45±5.42)岁。两组一般资料比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。患者自愿签署知情同意书。

1.2 诊断标准 西医诊断参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[4];中医诊断参照《中医病证诊断疗效标准》[5]内气虚血瘀证,主症:半身不遂,口舌歪斜,肢体软弱,偏身麻木,舌歪语蹇;次症:手足肿胀,气短乏力,面色淡白,心悸自汗;舌质暗淡,苔薄白或白腻,脉细缓或细涩。

1.3 入选标准 (1)纳入标准:符合上述中西医诊断标准;CT 检查提示存在梗死病灶;可耐受针灸治疗。(2)排除标准:合并凝血功能障碍;存在皮肤破损;合并严重全身感染性疾病。

1.4 治疗方法 两组均行常规康复锻炼,包括语言、肢体训练等,注意调整饮食,并给予降压、调脂、神经保护等对症治疗。

1.4.1 对照组 行电针治疗,主穴取内关、曲池、合谷、阳陵泉、足三里、太溪、太冲、三阴交、曲泽、解溪、百会。患者取仰卧位,酒精消毒,采用电子针灸治疗仪(无锡佳健医疗器械有限公司,WQ-6F 型)行电针针灸,进针1.5~2.0 cm,选择断续波,频率设置为2 Hz,根据患者肌肉收缩情况调整电针仪频率。隔天针灸1 次,20 min/次,连续治疗2 个月。

1.4.2 观察组 在对照组基础上联合温针灸治疗,取穴同对照组,操作如下:患者取侧卧位,穴位常规消毒,进针0.5~1.0 寸,轻微捻转,以出现胀、酸、麻感为度,得气后取2 cm 艾条套在针尾部,距离皮肤2~3 cm,点燃施灸,每个穴位灸30 min。隔天针灸1次,连续治疗2 个月。

1.5 评价指标 (1)临床效果:依据《中医病证诊断疗效标准》[5]评定临床疗效,将患者临床症状按轻重程度(无、轻、中、重)记为0~3 分,口舌歪斜、偏身麻木等症状明显改善,症状评分减少≥70%为显效;上述症状有所好转,症状评分减少≥30%为有效;临床症状无改善或加重,症状评分减少<30%为无效。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。(2)神经功能:治疗前、治疗2 个月后,采用美国国立卫生院神经功能缺损评分(National Institute of Health Stroke Scale,NIHSS)[6]评价,包括意识水平、上肢运动等11 项,总分42 分,评分越高则患者神经功能缺损程度越重。(3)日常生活能力:治疗前、治疗2 个月后,采用日常生活活动能力量表(Activities of Daily Living,ADL)[7]评定,包括进食、行走等10 项,总分100 分,评分越高则日常生活能力越好。

1.6 统计学方法 采用SPSS25.0 软件进行数据处理,计量资料以()表示,采用t检验,计数资料用%表示,采用χ2检验,等级资料采用秩和检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

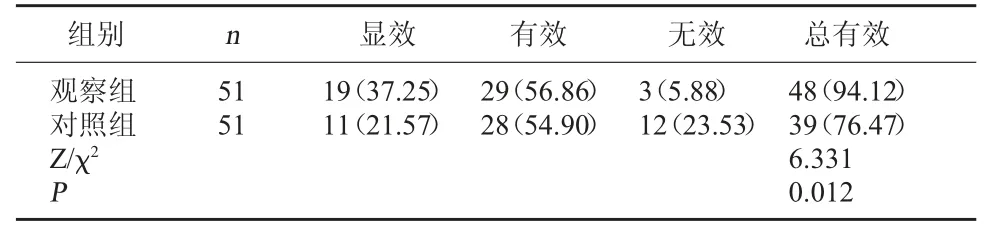

2.1 两组临床效果对比 观察组治疗总有效率高于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组临床效果对比[例(%)]

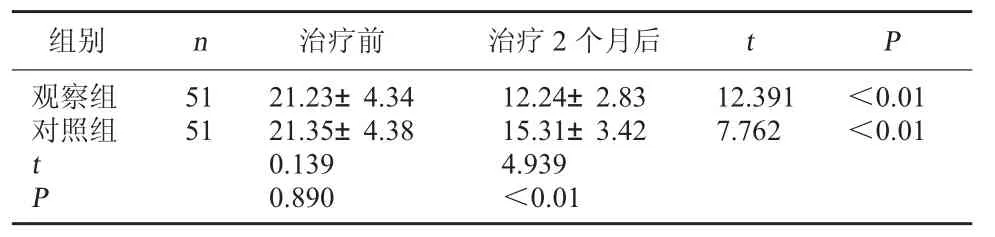

2.2 两组神经功能评分对比 两组治疗前NIHSS评分比较无显著差异(P>0.05);治疗2 个月后,两组NIHSS 评分较治疗前降低,且观察组较对照组低(P<0.05)。见表2。

表2 两组神经功能评分对比(分,)

表2 两组神经功能评分对比(分,)

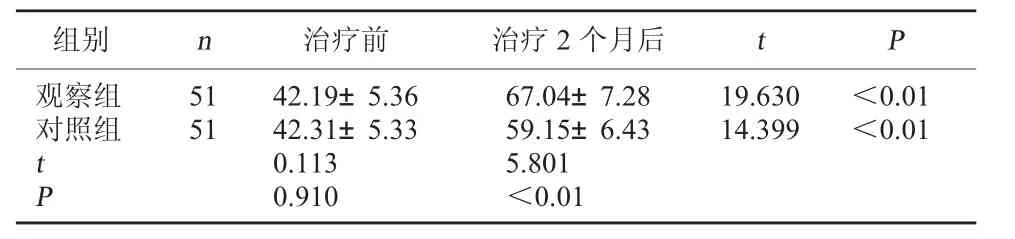

2.3 两组日常生活能力评分对比 两组治疗前ADL 评分比较无显著差异(P>0.05);治疗2 个月后,两组ADL 评分较治疗前升高,且观察组较对照组高(P<0.05)。见表3。

表3 两组日常生活能力评分对比(分,)

表3 两组日常生活能力评分对比(分,)

3 讨论

中风可导致大脑细胞和组织坏死,引起局灶性脑组织损害,对患者神经系统损伤较大,故多数患者在治疗后仍有较为严重后遗症,其中偏瘫就是中风患者较为常见的一种后遗症[8]。目前,临床治疗中风后偏瘫多在药物治疗基础上联合长期康复锻炼及其他辅助治疗以改善患者临床症状。中医非药物疗法在中风后偏瘫的临床治疗中应用广泛,尤其以针灸最为常见。中医针灸可内病外治,通过经络、穴位刺激患者神经,促进神经功能恢复,对于中风后偏瘫患者康复意义重大。

中医学认为中风与气血亏虚有关,加之风邪侵络,脏腑失调,气血逆上冲于脑部引起,患者通常存在经络阻滞,气血运行不畅,致脑络血运无力,脑失所养,而致偏瘫,故治疗重在通络活血、补气化瘀[9]。本研究结果显示,观察组治疗总有效率较高,表明温针灸联合电针治疗中风后偏瘫效果较佳。分析其原因:电针疗法通过电针仪对患者穴位传导低频脉冲电流,刺激患者全身血液循环,改善脑部血液微循环,利于恢复受损神经,促进患者恢复。温针灸通过点燃套在针柄上的艾条,将热力透过针体传入各穴位,可起到温通经脉、行气活血之功,可有效促进脑局部血液循环改善,恢复脑部供血,减轻脑局部组织因缺氧缺血发生的坏死,进而提高治疗效果。本研究结果还显示,治疗2 个月后,观察组NIHSS 评分较低,表明温针灸联合电针可改善中风后偏瘫患者神经功能。分析其原因:电针针刺能够刺激神经细胞代谢,促进新生毛细血管生成,进而解除损伤处水肿,减少神经中枢系统损伤。温针灸以热量刺激穴位可改善患者机体血运,改善脑组织缺血状况,同时艾灸能够增强患者机体氧自由基清除能力,减轻氧化应激对神经的损害,利于患者神经功能的恢复。本研究中治疗2 个月后,观察组ADL 评分较高,表明温针灸联合电针可提高中风后偏瘫患者日常生活能力。分析其原因:电针的低频电流可刺激肌肉,缓解肌肉痉挛情况,促进肌肉放松,改善运动功能,从而提高日常生活能力。温针灸中艾灸加热的热辐射会透入穴位到较深组织,刺激细胞代谢,调节机体血糖、血脂,改善脑部血液微循环,利于受损神经细胞修复,对提高中风后偏瘫患者的日常生活能力具有积极作用。

综上所述,温针灸联合电针治疗中风后偏瘫患者疗效较佳,可改善患者神经功能,提高日常生活能力,值得推广。