秦汉史职演变与史权消长

2021-02-05刘士伟

刘士伟

(淮北师范大学 历史文化旅游学院 安徽 淮北 235000)

从远古传说开始,中国史学形成的因素已经萌芽。逮至殷商后期,形成系统完备的文字,并在书写材料和书写工具亦具备的情况下,历史记载也成为可能。而此时,史职恰处于职权混合时代,其权力自然很大,随着后世史职的逐渐分散和演变,具体的史职权力慢慢下降。从孔子作《春秋》开始,私人修史的传统逐渐形成,司马迁、班固都撰成了流传千古的史学名著。秦汉时期,随着国家的统一和社会的发展,史职也在悄然发生改变,其权力也随之演变,并烙上了时代印记。由于汉献帝时期属于魏晋史研究范围,因此,本文讨论的时期为秦朝建立至汉献帝之前,不包括汉献帝时期。

一 早期史官文化

中国历史的起源某种程度上说就是记录的起源,尽管传说流传久远,但为今人所熟知仍然是通过记录实现的。据记载,黄帝的史官有仓颉、沮诵。三代时期,史职渐多,《周礼》《礼记》记载的有大史、小史、内史、外史、左史、右史等,各种史职职权明确,种类繁多。透过甲骨文和金文可以发现,含有“史”字的职官广泛存在。

(一)“史”的释义

许慎《说文解字·史部》云:“史,记事者也。从右持中。中,正也。凡史之属皆从史。”[1]那么“史”就是记事的官职了,而且史官要做到“正”,但很难想象,“史”产生之初就有了保持“中正”这样的抽象意义。而甲骨文“史”字上半部与青铜器上“中”字写法并不一样,清人吴大澂《说文古籀补》对此提出质疑,认为《说文解字》解释有误[2]2-3。清人江永《周礼疑义举要》将“中”解释为官府的簿书。甲骨文发现后,对“史”的研究进一步深入。日本学者内藤湖南认为,“直至殷代,史的主要职掌仍是射礼,是负责计算射箭命中次数的职务。”[2]4而王国维则认为“史”一开始就具有盛放简策之意,将其解释为用来盛书的器皿。

(二)史官与史职

上古史官存在的文化形态,是从巫祝与史合一再到逐渐分离的历史过程。章学诚说:“古治详天道而简于人事,后世详人事而简于天道,时势使然,圣人有所不能强也……后世惟以颁历授时为政典,而占时卜日为司天之官守焉;所谓天道远而人事迩,时势之不得不然。是以后代史家,惟司马犹掌天官,而班氏以下,不言天事也。”[3]从黄帝开始,到周代,史官名目繁多,职掌也有了区分,周代之诸侯列国也都有史官,与周王室大同小异。《周礼·春官大宗伯》记载的史职主要有五史,即大史、小史、内史、外史、御史。这些史职随着春秋战国社会的变革而逐渐发生变化,到了秦汉时期,它们与西周时代的职掌已经有所不同了。本文所说的史官是指以记录和书写历史为职掌的官员,即具有史学性质的官员,而史职则是名称中带有“史”字的官职。

二 秦汉史职演变

史职即官名中带“史”字的职官,秦汉史职众多,本文不进行全面统计,只根据《汉书·百官公卿表》《后汉书·职官志》的记载,对秦汉史职进行统计,这些史职中有些是不具备史学性质的职官,有些则是典型的史官。

(一)秦汉史职的分类及职掌

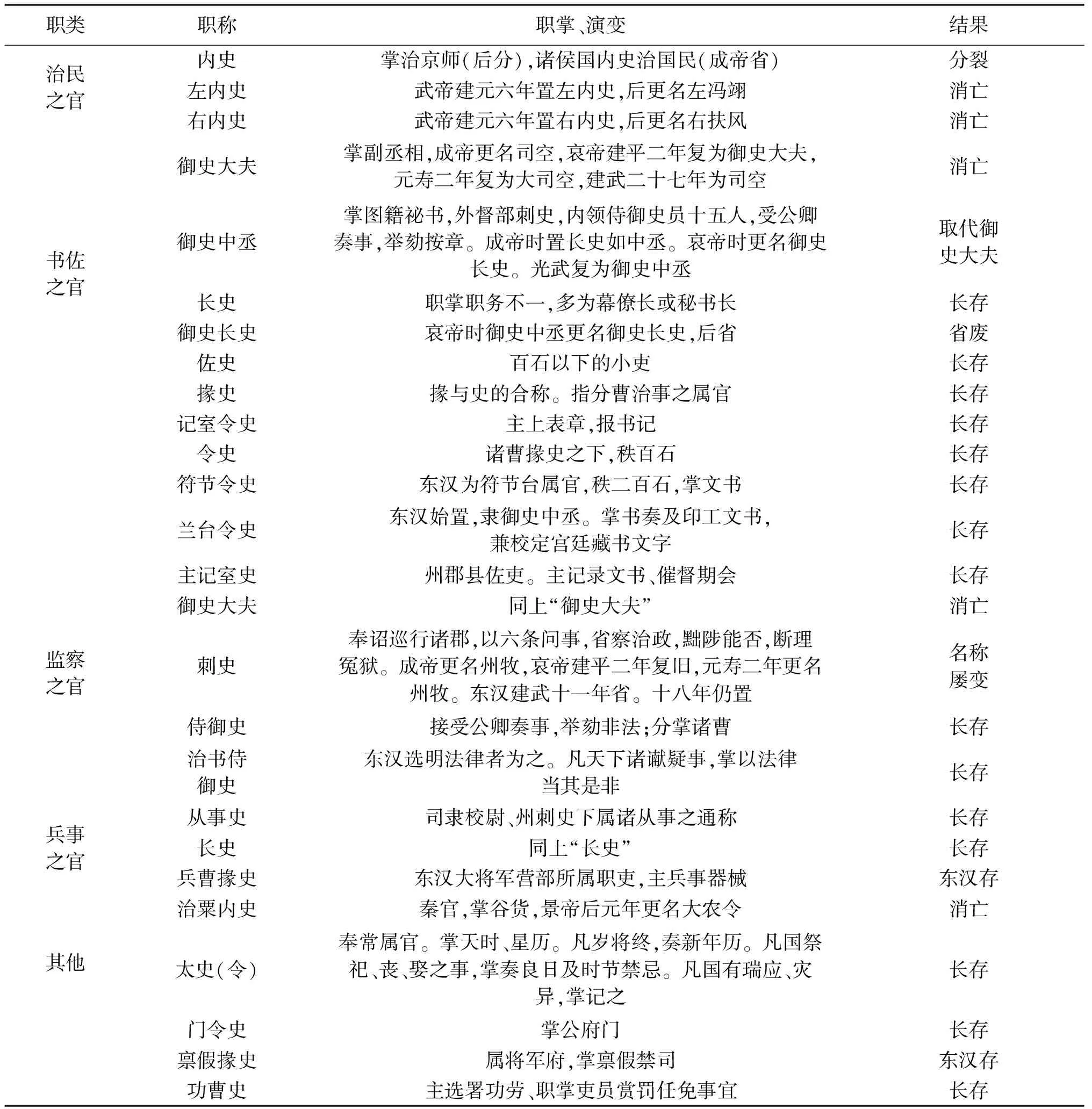

据统计,秦汉职官带“史”字者主要有24种。按职能可分类如表1。

表1 秦汉史职分类表

(二)秦汉主要史职的演变

从表1可以得知,秦汉史职属重要官职的有内史、御史大夫、御史中丞、长史、刺史、侍御史、治粟内史、太史令,具有史官性质而又不太重要的为兰台令史。因此,现选取这些官职进行详细论述。

(1)内史

内史之置由来已久,《周礼》云:“内史掌王之八枋之法,以诏王治。一曰爵,二曰禄,三曰废,四曰置,五曰杀,六曰生,七曰予,八曰夺。执国法及国令之贰,以考政事,以逆会计。”[4]709西周的内史职掌颇多,包括爵禄废置、生杀予夺、执掌国法和国令的副本以及读四方之事书等。战国时期,内史渐变为行政长官。秦设内史,掌京师及周边地区。“内史,周官,秦因之,掌治京师。景帝二年分置左右内史。右内史武帝太初元年更名京兆尹……左内史更名左冯翊。”[5]736至此,内史完全演变成京师行政长官。而这种行政长官除了治民之外,还有修订法令的职掌。如晁错,“景帝即位,以错为内史。错常数请闲言事,辄听,宠幸倾九卿,法令多所更定。”[6]3325虽然这和晁错与汉景帝之关系亲密有关,但内史得以谋划于帝侧,还是保留了先秦内史的某些痕迹。此外还有治粟内史,“治粟内史,秦官,掌谷货,有两丞。景帝后元年更名大农令,武帝太初元年更名大司农。”[5]731诸侯国也有内史,掌民事。虽然内史保留了一些先秦内史的职掌,但其史官之身份已经改变。汉武帝时,改左、右内史为左冯翊、京兆尹,而“成帝省内史治民,更令相治民”[7]3627,内史基本罢废。

(2)御史

御史在西周已经存在,“御史掌邦国都鄙及万民之治令,以赞冢宰。凡治者受法令焉。掌赞书。”[4]713主要负责为君王起草法令。西汉时期,长官为御史大夫,属官有御史中丞、侍御史、绣衣御史等。御史中丞“在殿中兰台,掌图籍祕书,外督部刺史,内领侍御史员十五人,受公卿奏事,举劾按章。”[5]725兰台在禁中,御史中丞之职掌主要有四:其一,管理图书秘籍、国家档案。其二,外部监督刺史,内部统领侍御史。其三,传达内外诏令奏章。其四,掌管刑狱,并按规定执法、纠察。御史中丞保管图书秘籍、传达内外奏章的工作仍然承袭了西周时期御史的工作内容,并兼及太史、内史的职责,因此,此时的御史仍然属于史官的范畴。到了东汉时期,御史中丞成为御史台的长官,完全变成了监察官,失去了史官的性质。

(3)长史

长史,战国秦置。两汉重要的职官下面基本都设置长史,兼具幕僚长或秘书长的职务。长史的地位较高,秩千石。丞相长史职权尤重,是丞相最重要的助手。长史一职广泛分布于中央和地方州郡之中,性质也大多相同,具体职掌与其所辅佐的职官有关联,终秦汉之世,都是重要而存在广泛的史职。但其史学性质几乎丧失,只有在文书档案的保存、起草方面还有些许体现。

(4)刺史

刺史由秦时监御史发展而来,秦时掌监郡,汉朝未沿承。西汉时,丞相遣史分别监察各州,武帝元封五年设置13州部刺史,秩六百石。此时的刺史为监察官,而且只监察地方,以六条问事。刺史官职虽低,权力却很大,太守虽为二千石官员,但却受刺史监督。成帝绥和元年更名州牧,秩二千石,但是史职消失。哀帝建平二年复为刺史,元寿二年复为州牧。光武建武十八年,复为刺史,十二人各主一州,秩六百石。由此来看,刺史虽然屡被改为州牧,但至东汉初恢复直至汉末,刺史一直存在。刺史存在时间较长,职权变化不大,属于位轻而权重的重要史职。但其史学性质几乎没有,已经完全变成监察之官。所以刺史算不上史官,只能算史职。

(5)太史令

太史令是秦汉最具史学性质的职官,也是最重要的史职之一。据推算,秦于公元前221年设太史令[8],太史令胡毋敬曾作《博学章》。而秦始皇“焚书坑儒”,在烧毁六国史书的同时,也杀掉了不少有史官才能之人,这使得整个秦朝的史官文化非常贫乏。司马迁曾感慨:“秦既得意,烧天下诗书,诸侯史记尤甚,为其有所刺讥也。诗书所以复见者,多藏人家,而史记独藏周室,以故灭。惜哉,惜哉!独有秦记,又不载日月,其文略不具。”[6]836到了汉朝,大一统王朝复建,史官文化才逐渐恢复。

西汉主要史官即为太史令,“奉常,秦官,掌宗庙礼仪,有丞。景帝中六年更名太常。属官有太乐、太祝、太宰、太史、太卜、太医六令丞。”[5]726据《周礼》记载,太史是天官冢宰的副手,职责是“逆”,即对冢宰所理政务进行记录,负责记载及保存邦国、官府、都鄙的相关文件。“太史掌建邦之六典,以逆邦国之治,掌法以逆官府之治,掌则以逆都鄙之治。”[4]692每种职官都需要记录和保存与自己有关的文书,这可从《周礼》各种职官之属官多有“史”得证。察西汉初年并无太史的相关记载,律历本由太史掌握,汉初则为计相管领。“张苍为计相时,绪正律历。……及以比定律令。若百工,天下作程品。至于为丞相,卒就之,故汉家言律历者,本之张苍。苍本好书,无所不观,无所不通,而尤善律历。”[6]3249文帝时以博士草历制,计相、博士制定律历,而没有提及太史,则太史复置当在汉武帝时,因此西汉第一任太史公当为司马谈,“喜生谈,谈为太史公。”[6]3991

而到了汉宣帝时,太史公变为太史令,“行太史公文书而已”[9]284。太史令的本职著作权被剥夺,其他修史之人多以它职兼著史书,如褚先生、刘向、杨雄等,形成了“别职知史务”的局面,而太史令则变成了天文历法之官,“寻自古太史之职,虽以著述为宗,而兼掌历象、日月、阴阳、管数……于是太史之署,非复记言之司。故张衡、单飏、王立、高堂隆等,其当官见称,唯知占候而已。”[9]284太史令的史学性质减弱甚至消失,而真正的史学工作则由非史职人员完成。

(6)兰台令史

兰台令史,东汉置。“兰台令史,六百石。本注曰:掌奏及印工文书。”[7]3600原由掌管兰台图书秘籍及法律文书的御史转变而来,主要负责修撰汉史,如“明帝以班固为兰台令史,诏撰光武本纪及诸列传、载记。”[9]286但是,汉章帝、汉和帝之后,著作权渐渐归到东观。兰台令史渐变成兰台御史,不再具有史官性质。

除了以上六大史职,秦汉时期与史学相关之职官还有一些,它们多是政府的一些书佐等,主要负责文书档案的记录、保管,没有形成大的史职系统,但也属于广义上的史学工作。

秦汉史职系统多承袭周代,亦有创新,性质发生了一些变化,主要有:一是由执事官、史官合一变成执事官,进而废置,如内史。二是由法官、史官合一变成法官,如御史。三是由天官、史官合一变成天官,如太史。四是新产生了兰台令史、令史等史学新官职,还有在东观撰写汉纪的“著作们”,这些“著作”类似先前的兰台令史,而办公地点在东观,但并无具体的史职名称,只是担任著作的任务。秦汉史职在变迁的过程中伴随的多是史官性质的减弱甚至泯灭,新的史职则以著述为主,旧有的史职则偏离了史学原有的范畴。其中史官与天官的分离,可以说是秦汉史职的最大变化。

三 秦汉史权之衰微

史权,顾名思义,即史官的权力。据《周礼》,太史为冢宰的副手,加上内史、御史等,史官掌握着国家政权的方方面面。春秋时期,史官仍然有秉笔直书、不畏权贵的传统。近人柳诒征在其《国史要义·史权篇》中即感慨:“吾国史家,艳称南、董。秉笔直书,史之权威莫尚焉。”[10]并举董狐、齐太史之例予以说明,然而到了曹魏高贵乡公被杀之时,陈泰却只敢请求司马昭诛杀贾充而已,史权下降之迅速可见一斑。柳诒征在批评了刘知几提出的史官只知重个人气节之说后,指出史权之演变与史职有根本联系。

秦汉时期,史职发生了重大变化,史权自然也随之消长。先秦时期的“君举必书”“秉笔直书”之原则开始受到挑战。以下将从具有史学性质的史职来论述,而完全没有史学性质的史职则谈不上史官的权力。

(一)级别的低下

史载汉武帝置太史公,位在丞相上,以司马谈为之,而天下计书则须先上太史公,然后上丞相。笔者认为,此时太史公位在丞相上,只是上朝时的位次在丞相之上,而不是职权在丞相之上,这主要是太史公主天官、察天道之故。但是其初置时位次在丞相上,则是重要职官无疑,与后来沦为下大夫有天壤之别。

长史的地位比较稳定,也具有史官的某些性质。御史大夫和御史中丞地位高,但后来这些史职基本不具备史学性质,也就算不上史官了。

(二)职掌的缩小

如两汉最重要的史职太史令,汉武帝时设置,起初职掌非常广泛,据牛润珍《汉至唐初史官制度的演变》总结,其职掌主要有九项:其一,掌天时星历。即天文、历法、星算。每月初,将朔望日公布于朝。凡国家祭祀、丧葬、嫁娶,奏明良日及时节禁忌。每年元旦正会,推算时日,如遇日蚀(日食)则却会。其二,主持日蚀禳灾仪典。参与朝廷祭祀、郊祀、兵祷、占卜等活动。其三,参与礼乐损益、音乐改易。其四,随从皇帝巡祭天地诸神、名山川而封禅等祭祀神学活动。其五,掌管天下郡国计书。其六,掌术数算学与课试蒙童。其七,记录灾变。其八,掌灵台,灵台掌候日月星气。其九,掌明堂、石室,明堂、石室多藏图籍档案。

司马迁云:“于是汉兴……百年之间,天下遗文古事靡不毕集太史公。”[6]4026太史令的收藏处当在明堂、石室,司马谈据之撰史。司马迁为太史令,又利用石室金匮之书进行史学工作。

从前述职责看,太史令既是天官,又是史官。而大约昭帝以后,太史令不再掌受郡国计书,而是由丞相受计,有时皇帝还亲自受计。西汉末东汉初,计书多上大司徒,东汉时计籍归尚书管理。这时太史令的主要职掌变成天官了,所以刘知几才感叹这些太史令只知占候而已。而褚少孙、刘向、杨雄等留下史学著作的人却没有史职,他们多是以别职知史务。东汉班固曾因擅改国史入狱,而他改的正是其父班彪的著作,这说明班彪所作还算是国史,而班固私改就只能算个人撰述了。

汉武帝初置太史公(后称太史令),天下计书先上太史公,则是国家保存档案资料之故,此时的太史公多少有些周代太史的遗存。而到了汉宣帝时,太史令只是行文书而已,到东汉则变成占候之官了,几乎丧失了史官的性质。

(三)俸禄的低微

太史令品秩,史籍一说为千石,一说为六百石。从司马迁为太史令常处下大夫之列看,其秩当为六百石。司马迁陪外廷末议,当为外朝下大夫,其职位最高亦只能与谏大夫并肩,而谏大夫才八百石[11]。《博物志》亦云太史令六百石。而班固任职的兰台令史亦是六百石,可见其俸禄之低微。刺史职权虽重,也是六百石,且失去了史官性质。

(四)社会地位及文化影响减弱

司马迁《报任安书》云:“文史星历,近乎卜祝之间,因主上所戏弄,倡优畜之,流俗之所轻也。”[5]2732也可以看出不管是司马迁个人还是当时的社会,都认为太史令是轻薄低下之官职。

太史在周代相当于汉代的副丞相,文化影响自不用说。汉武帝初置太史令时,在国家祭祀、神学活动以及天文历法的制作、史学著作的撰写方面,都有太史令的参与。司马谈将写作《史记》比作孔子作《春秋》,可见其自认太史令文化地位很高,而司马迁毕生以完成《史记》为己任,也是文化自信的表现。但是,到武帝末年以后,太史令的职掌缩小,变成专职天文之官,并且随着儒家思想和经学的崛起以及察举制的实行,史学的文化影响渐趋减弱。

太史令由多项职掌而变成只掌占候,而内史、御史的史学功能也随着制度的变革而消失。兰台令史也只是负责撰写国史而已,后亦被“东观著作们”代替。史权下降正是史职分散、消退的反映。有其事乃有其职,有其职乃有其权。无怪乎魏帝曹髦被弑之时,无人像董狐、齐太史一样,书“司马昭弑其君”了。因为经过秦汉的演变,太史(令)已基本变成只掌天文之官了,与人事已没有必然的关联。

四 秦汉史职演变及史权衰微之原因

秦汉是大一统王朝,是我国历史上统一国家、统一民族、统一思想形成的关键时期。西汉初年百废待兴,国家主要承袭秦朝制度,经过七十余年发展,到汉武帝时,国家制度发生重大变革。西汉后期也是制度变化的一个关键期。到了东汉,这种制度变革逐渐趋于稳定,形成东汉一朝特有的政治制度。

(一)秦汉史职演变原因

(1)统一国家的发展及政事盈缩

秦并六国,建立了统一帝国,其在继承周朝官制和秦国故职的基础上,必然会产生新的统一帝国需要的史职。太史令即是如此,然而历史留下的记载非常之少,只有太史令胡毋敬作《博学章》。西汉初年,国家草创,整个制度建设还处于大而不密的状况,国家大的政治制度已经搭建起来,但是还不够具体,各种职官之职掌分工还不甚完善。汉初实行黄老之治,对史官制度的建设并没有太多的兴趣,虽然贾谊曾提出系统的改革方案,但是并没有得到采纳。

公元前140年,汉武帝设太史令(太史公)。从《史记·封禅书》来看,汉武帝从事的祭祀、郊祀等神学活动非常之多,而这恰恰是太史令的专长,因此汉武帝时太史令职掌较大,这是汉武帝政治改革的一种反映。随着国家经济的发展和社会事务的增多以及汉武帝喜神仙方术之学,太史令应运而生并承担了重要的职责。国家机构和官职的设置往往是“因事而设”,如一种突发事件的发生需要有相应的部门去解决,因而就临时设立了这种官职,而当类似的事情不断发生时,这种临时机构也就慢慢变成了常设机构,成为政府部门的一部分。比如西汉的刺史制度,刚开始“常以春分行部,郡国各遣一吏迎界上。”[7]3617到了后来,慢慢变成了有驻地的一级行政机构了。如果在社会发展中,某些事务渐趋减少,那么与之相应的部门也会渐渐冷清甚至裁撤。如汉宣帝时,没有汉武帝那么多的神学活动,太史令的职责就减弱,变成行文书的官员了。

总结起来,史职随着事务的增减而必然发生演变。其一,史职的分裂。如内史分为左内史、右内史。其二,名称的改变。如左内史变为左冯翊,右内史变为京兆尹。其三,史职的新设。如长史、刺史、御史中丞等。

(2)专制君主的需要

皇帝在史职演变中也扮演着重要角色,如汉光武帝对祥瑞兴趣不大,因此太史令的工作也就没那么重要了。又如汉武帝需要大量金钱进行国家建设和个人挥霍,因此,地方豪强和富商大贾就成了其关注对象。刺史之设,不仅是为了维护中央集权,也有打击豪强、促进国家收入的目的。

(3)别职知史务

其他官职也在蚕食史官的原有工作,如东观著作代替兰台令史的工作修撰国史。还有就是“别职知史务”,如褚少孙、刘向、杨雄等,他们在繁荣史学的同时也在蚕食专门史职人员的工作,这也导致史职从名称到内涵的演变。太史令在宣帝之后基本变成只知占候之官。

(二)秦汉史权衰微原因

(1)史职消失

史职在演变过程中消失了,史权存在的基础不存在了,史权自然衰微。如御史大夫,其变成司空之后,史职消失,兼具的史学性质几乎为零,史权自然也就没有了。内史先前隐含的修订法令的职掌也随着史职的消失而湮灭,史权自然不存。

(2)职掌缩小

拿最重要的太史令而言,汉武帝时,其职掌非常广泛,到了宣帝之后,基本变成了只知占候的天文之官,史学功能几乎完全丧失,史权自然也就没有了。先秦时,史权隐含在重要的史职之中,随着这些史职的重要权力被剥离,留下的史权失去了强大权力的依附,只能流于末官。如太史,《周礼》为副冢宰,当秦汉时,其重要权力纷纷被剥离出去,最后沦为占候之官,史权当然随着职掌缩小而减弱。

(3)政治演变

政治演变即是国家政事的变迁对史权的影响,秦汉是集权帝国,皇帝大权独揽。如果皇帝性格强势,那么史权必然会受到影响,多半会减弱。而皇帝不需要史权扮演重要角色时,其也只能是陪衬。司马迁、班固都曾下狱论死,前者惨遭宫刑,后者经营救才得以出狱。国家政治的大一统使得史学为统治者服务的性质渐浓,因此,史官在这一过程中可容发挥的余地就非常少了。撰集国史多是为歌功颂德,而秉笔直书则会受到挑战和打击。司马迁上《今上本纪》,汉武帝怒而削之,使得《孝武本纪》亡佚,褚少孙用《封禅书》补缺而成。因此,司马迁才将《史记》藏之名山,专制统治的加强对史权是一个极大的摧残,尤其是当代史(当时的当代史)的写作。

(4)察举制

察举制是两汉选拔人才的最重要方式,其中尤重孝廉。孝廉和史官的工作几乎没有任何交集,也不会有人推荐史官为孝廉。史官有被举荐的机会,但不会是孝廉科,这就大大影响了史官的晋升途径,史权的衰微也是自然的,毕竟在国家政治生活中,史学已经不重要了。

(5)尊儒崇经

同察举制的功效一样,汉武帝尊儒崇经,儒家经典在国家政治生活中的地位突起,史学基本还是经学的附庸,从《汉书·艺文志》将史学书籍列于春秋类即可得知。史学的影响力比较低,况且只有通经才能被征辟察举,并没有通过史学可以升迁的途径,国家文化的大方向已经转向经学,这对史学是重大打击。史学地位的下降必然导致史权的衰微。

自汉武帝罢黜百家、独尊儒术,儒家思想在社会上渐占主流,这使得经学在士人晋升途径上占据主要地位,很多通经之家通过察举制进入官僚系统,地方豪强、经学世家、官僚家族形成三位一体、互相转换的局面,只要有察举制在,他们就能很容易将自己的子弟送入官僚系统,并反过来促进自家在社会上的势力,因此,两汉形成了累世公卿的大家族,他们是魏晋士族的萌芽。而察举制并没有通史学可以进入官僚系统之说,因此,史学工作者在这种选官制度下是处于劣势地位的。

五 结语

秦汉时期,我国传统史职发生了重大变化,史职由综合而向分散过渡,并演变成其他与史学不相关的官职,专业史官留存的史学功能已经非常之弱。秦汉大一统的政治局面,皇帝专制集权的加强,儒家思想的独尊及其在选官制度上的体现,使得史权在秦汉时期渐趋衰微。太史令由西汉的天官、史官合一变成东汉只掌占候之官。同时,别职知史务的趋势在加强,在国家修史的同时,私人撰述也渐趋增多,不过皇权的高压使得私人撰述的自由性受到影响。史学著作的增多与史官地位的下降是同步进行的,因为真正的专业史官从事的多是天文占候之事,而史书的撰写多由任它职者为之,史官失掉了自己重要的史学撰写工作,从而渐渐沦为下级官吏,其与人事的关系也越发疏远。