清代太行山乡村庙宇变迁与村庄中心的转移

——以山西高平王庄为例

2021-01-28郝平

郝 平

(山西大学,山西 太原 030006)

对于清代太行山区乡村社会来说,最重要的公共活动空间就是社庙。(1)关于社庙的具体情况参看杜正贞:《村社传统与明清士绅》(上海:上海辞书出版社,2007年)和姚春敏:《清代华北乡村庙宇与社会组织》(人民出版社,2013年)两书的相关部分。关于清代北方寺庙的整体情况可参看王庆成:《晚清北方寺庙与社会文化》,《近代史研究》2009年第2期。作为村庄中心的社庙有的直接来自地方信仰,有的则是从传统宗教的佛寺或道观逐步演变而来的。在这个演变过程中,传统宗教庙宇性质逐步改变,以适应乡村社会的需要,但是当传统宗教庙宇不能适应乡村社会发展需求的时候,村庄中心就会发生转变,而彻底抛弃传统寺观。在所有的村庄社庙中有一个或者几个是村中各项公共活动最重要的聚集地,这样的地点就是村庄的中心。社庙一般来说毫无疑问是村庄精神信仰方面活动的中心,也是唱戏等娱乐活动的中心,同时也是政治、社会、经济、法制、教育等各项活动的中心。这种兼具多种功能的村庄中心就是社庙的功能之一。本文尝试从传统佛道教世俗化与村庄中心转移的角度来深化对明清时期太行山区社庙与乡村社会的认识。

位于山西晋城高平的王庄在清代的庙宇变迁就是村庄中心转变的一个典型个案。王庄村位于高平市区东南12公里处。在清代,王庄属于高平县第二十九都双井里,县志中都写作“王家庄”。(2)(清)傅德宜:乾隆《高平县志》卷四《里甲》,《中国地方志集成》山西府县志辑第36册,南京:凤凰出版集团,2005年,第60页。王庄现在的居民有一百多户,明清时期大概为几十户,是一个规模很小的山区小村庄。王庄村现存庙宇两座,分别是位于村东北的雷音寺和位于村中的诸神馆。(清代至民国前期王庄村庙宇历史演变情况见表1)碑刻共计八通,保存比较完整。庙宇和碑刻数量在高平村庄中是比较少的。

表1 王庄村的庙宇历史变迁情况一览表

一、清代前期的雷音寺

王庄最早开始修建庙宇是在康熙十年(1671年),雷音寺乾隆重修碑中追溯了创修的过程。碑文中说:

吾乡村北之庙,创自大清康熙十年,当日督工者成九用、唐自德、成光显统领一乡庇材而成其制,正殿三间,神崇古佛,东北角殿二间,圣列三官,西北角楼二间,为僧禅室,旁列东西廊屋,南对舞楼斋厨。(3)乾隆二十九年:《重修村北大庙记》,现存于高平市石末乡王庄雷音寺,壁碑,高105cm,宽40cm。

康熙十年,村人成九用、唐自德、成光显三人带领村人修建了雷音寺。现存雷音寺位于村外东北方向,坐北朝南,地势略高。这个位置位于村外,靠近村边。庙宇奉祀的主神是古佛。雷音寺是典型的佛教寺院名称。庙宇位于村外,与聚落保持一定的距离,适合清修。碑文中还提到“西北角楼二间,为僧禅室”,这说明当时可能延请了僧人在寺中修行。以上几点是雷音寺具有佛教寺院特点的主要表现形式,可以说,雷音寺在创建时基本上是比较正统的佛教寺院。

不过,也有迹象表明,雷音寺在创修时就具有村庄社庙的性质。首先,从庙宇的创建主体来看,雷音寺的修建是由村人发起和组织的,并不是由僧人创建。虽未明确提到社,但以村民为主体很清楚。其次,从庙宇所奉祀神灵来看。寺庙虽然以古佛为主神灵,同时又将三官作为配祀神灵,三官本来是典型的道教信仰,渊源自汉末天师道,在高平地区的信仰体系中,三官主要是一种民间信仰,主要功能是祈福消灾。无论将三官作为道教神灵还是民间信仰神灵对待,它们从一开始创建的时候就进入雷音寺中作为古佛的配祀,说明雷音寺从一开始就不是纯粹的佛寺。第三,从戏台的建设来看。雷音寺创建时就建有戏台,典型的佛寺一般是不建戏台的,即便修建也很少正对正殿。可是雷音寺从创建时就建有舞楼,而且正对正殿,这说明雷音寺也不是标准的佛寺。仅就上述情况来看,雷音寺在创建时就兼有佛寺和社庙特点。

乾隆二十九年(1764年),雷音寺创修93年之后,成大勇等人组织重修雷音寺。这次重修中,雷音寺社庙的成分进一步增加了。第一,西北角楼原来是僧人的禅室,这次改成了西北角殿,奉祀高禖。高禖是有着悠久历史的中国传统信仰,可以追溯到先秦时期,不过在明清时期高平地区,高禖是类似于送子观音和奶奶之类的主管生育的神灵,在很多地方村民基本上都直接称为奶奶。这是一个世俗气息浓厚的信仰类型。禅室改建为高禖殿可以说明僧人在庙中地位下降(碑文中有住持僧人出现,说明庙中仍然有僧人),更主要的是这说明雷音寺的世俗化成分在增加。此消彼长,雷音寺的社庙功能更加显著了。第二,与增祀高禖相对应的是在捐资人名单中出现了女性,碑文中有“唐门任氏、唐门韩氏施檩二根”,高禖信仰作为一种生育神信仰和女性有很大的关系,捐资名单中出现女性很可能和增祀高禖有关。这也可以说明庙宇世俗性的增强。第三,雷音寺的建筑主体结构没有发生改变,但是东西两个侧殿都增修了,从原来的二间扩建为三间,这说明两侧殿中的三官和高禖的地位在提高,这同样可以说明雷音寺的社庙性质在加强。第四,和康熙创建时期一样,乾隆年间的重修也是由村民发起和组织的,维首共五人,其中有一名唐姓,其余都是成姓,维首结构和康熙时期一样,数量增加两人。这表明即便庙中仍然有僧人,但是庙宇重修的发起、组织和募捐都是由村人完成的。这里虽未提到社,但维首五人或许就是后期碑文提到的五班维社首,庙宇社庙性质已然非常明显。最后,从乾隆年间重修碑和乾隆年间高禖圣像捐款碑中可以看出寺庙重修的经济来源情况。两碑共计捐款捐物人数为36人次,都是本村村民,没有外村和商人的捐款。36人中成姓16人,唐姓(含女眷)7人,杨姓3人(其中一人两次出现),皇甫姓3人,廉姓、庞姓、李姓、司姓、贾姓和韩姓各1人。这一时期的捐款还有一个特点,那就是除了捐银之外,还有捐物存在。36人次的捐款捐物中4个捐物,1人既捐银又捐物,其余都是捐银。捐银数量最多5两,最少3钱,5两1人,3两1人,2两2人,1两4人,5钱2人(其中一人同时捐物),其他人都是捐3钱。这些捐款捐物者基本应该就是乾隆时期王庄村的大多数村民了。由此可以推测乾隆时期王庄村大概就是三十多户人,而此次雷音寺重修基本上是全村人参与的重修,这也是符合社庙特点的庙宇修建,也即全村所有具有社民身份的人共同参与修建。捐款的大体情况参看表2。

表2 王庄村庙宇修建捐资情况表

总体来看,雷音寺虽然具有一定的佛寺的特点,但是从创建到重修的过程中都有社庙的特点,而且社庙的特点在逐步加强。这是雷音寺在清代早期的基本特点。

二、主庙:作为村庄中心的雷音寺

在雷音寺中现存一块同治四年的壁碑,碑文内容是包括王庄(当时称王家庄)在内的双井里八个村(4)王庄村在清代属于双井里,《县志》记载双井里包括8个村,分别是双井村、王家庄村、沟南村、东李家庄、西李家庄、郭家庄、椿树村、丁壁村。同治四年壁碑上提到八个村的村名是:西李家庄、东李家庄西坡村、王家庄、沟南村、郭家庄、窑则头、双井村和丁壁村。这里的西坡村就是《县志》中的椿树村,在同治四年的碑刻中,西坡村刻成小字标在东李家庄的旁边,和东李家庄一起算作一个村庄,而另外多了窑则头村。窑则头村可能是指现河西镇窑头村(窑头村口语中也叫窑则头),但距离似乎有些过远。窑则头也可能是指现朵则村,朵则和窑则头一样因为窑洞很多而得名,方言中的朵则和窑头都是窑洞的意思。窑则头村的具体所指仍有待考证。总体来看,王庄与现河西镇东北角的几个村关系更为密切,与现石末乡其它村关系比较疏远。从空间距离上来说,王庄距离河西镇上述几个村距离也比较近。税赋分摊的公示。同样的内容碑刻在与王庄同属双井里的几个村里都有发现,碑文内容与发现情况详见表3。碑文中有“遵仁明龙太爷堂断”字样,这里的龙太爷是指当时的高平县令龙汝霖。(5)龙汝霖时任高平县令,是《同治高平县志》的编撰者,也是实际的撰稿者。这次刊立碑刻的缘由是一次诉讼,这是一次判决的公示。碑文中将八个村分为两组,一组是南两村,包括丁壁和双井,另一组是北六村,是其他六个村。所以,很有可能是北六村和南两村作为原告和被告之间的一起诉讼案例,最主要的判决涉及南北两方税赋的分担比例,最后确定为四六分。有趣的是,从碑文内容来看,双井村和丁壁村分摊的税赋比较重,而恰好我们在这两个村没有发现这块碑刻。这可能是因为当时并没有在这两个村刊立此碑,也有可能是这两个村对这个判决不满意,故意损坏或者不保存碑刻。

表3 同治四年税赋分摊碑刻内容与发现情况一览表

同治四年的碑中还有一处需要注意的地方,碑中提到王庄的社首是五班维社首,五班是社首管理中的一种轮值制度。我们没有同时期的寺庙修建碑可以参照,不过,应该注意到乾隆重修碑中维首数量正好是五人,或许这就是五班维社首的含义。五人轮值担任社首,或者以五人轮流为主要负责人管理社中事务。从后面诸神馆的碑中可以看出,这里的社应该就是雷音社,王庄似乎并没有大社的说法。在清代前期到中期,雷音寺是王庄村的中心。雷音寺在这个时期作为村庄中心的地位主要体现在如下几个方面。首先,雷音寺是村庄精神信仰的中心,据现有资料来判断,诸神馆于光绪年间创建之前,王庄村仅有雷音寺一个庙宇,它作为精神信仰中心的地位是毫无疑问的。其次,雷音寺是娱乐活动的中心,雷音寺在康熙年间创建时就有舞楼。早期的舞楼虽有娱神的特点,但是后来娱人的特点更为明显,这也是演剧唱戏活动的世俗化表现。舞楼未必唱戏,但是也应该存在某些与戏曲类似的曲艺歌舞表演。第三,雷音寺是处理村庄公共事务的场所。同治四年税赋分摊碑刻出现在雷音寺中表明了雷音寺不仅仅是供人们烧香拜佛的地方,同时也和处理纠纷,政府公示,征收税赋等社会经济管理活动有关。光绪诸神馆创修碑中把雷音寺称作村之“主庙”,这个和大庙略有不同的说法揭示了雷音寺在王庄的地位。

乾隆二十九年(1764年)重修雷音寺以后,除了同治四年公示碑之外,雷音寺中再也没有发现其他的碑刻。按常理,雷音寺在乾隆二十九年之后的两百多年时间里不可能没有修缮过,而且现发现的三块碑刻都是壁碑,嵌入墙内,比较容易保存,其他立碑可能被破坏了。不过,晚清民国时期村中的诸神馆创修之后,王庄村中的主要信仰活动已经转移到诸神馆之中了,雷音寺的重要性毫无疑问是大大下降了。王庄的寺庙变迁历史已经开始进入到了诸神馆为主的时代了。在我们进行调查的时候,雷音寺正在重新修缮,建筑情况与碑文所述相符,唯有舞楼已经不存了。雷音寺或许会因为这次重修而进入一个新的时代。

三、晚清诸神馆的建立及村庄中心的转移

光绪二十八年(1902年)王庄村创修诸神馆,这次创修之所以能够开工是因为此前的二十多年间村中一个叫做关帝会的组织利用大家的力量积累了一定的资财。即便如此,诸神馆的创修仍然十分艰难,经历了三个阶段才得以完成,具体情形见表1。民国九年(1920年)左右,王庄村的诸神馆进行了修缮。修缮开始于民国九年,竣工于民国十一年(1922年),历时三年。与雷音寺比较,诸神馆的社庙特色更加明显。诸神馆创建之后就成为了村庄新的中心,这有以下几个方面的表现。

首先,从诸神馆创建原因来看。对于诸神馆的创建缘由,碑文中有详细叙述:“雷音寺乃西方圣人,自汉代号称佛,号喜清静而不喜尘扰,好香火而不好鼓吹,乐讽经而不乐演优。凡遇诸神圣诞之期,倘或演戏酬神与佛祖不宜”。雷音寺作为佛寺,在某些方面与世俗活动有一定的冲突,佛教寺院不能满足乡村社会的需要,特别是与演戏酬神活动相冲突。戏曲与佛教信仰的冲突在这里得到清楚的体现。不过仔细分析,其中还有一些问题。雷音寺自创修时起就有舞台,舞台就应该有演戏活动,那么为什么雷音寺与唱戏能够共存近三百年,而到了晚清时期却出现了问题呢?可能在这个时期唱戏等世俗活动的规模和频率比之以前都显著扩大了,内容也更加丰富了,性质上娱乐成分也更多了,两者之间的矛盾更加突出。当原有的佛寺在世俗化进程中不能继续承担村庄中心功能的时候,当原有佛寺与世俗化程度越来越大的社会需求发生矛盾的时候,新的庙宇的修建就被提上议事日程了。

其次,从诸神馆的位置来看。诸神馆位于村中,“辛山乙向”(风水术语,大致相当于坐西朝东,但略有偏移)。这个选址不同于雷音寺。雷音寺建在村外,更加符合传统佛寺强调清修的价值取向。诸神馆在村中的选址更方便村民,更符合社庙的要求。

第三,从诸神馆的名称和神灵系统来看。雷音寺仍然保留着佛寺的名称,其神灵虽然已经有三官和高禖等民间神灵,但是其主神灵仍然还是“古佛”。诸神馆具体奉祀哪些神灵碑文中没有明确叙述,从关帝会和牛王庙来看,至少应该有关帝和牛王。诸神馆的名称与传统佛道寺观已经毫无关系,这个名称表明其奉祀神灵数量应该很大,有全神庙的特点,是将多种民间神灵聚集在一起的庙宇。这是典型的社庙的特点。

第四,从与职业宗教人士的关系来看。从康熙到乾隆时期,雷音寺都有僧人在其中修行,而诸神馆自始至终都没有任何道士僧人这样的职业宗教徒的存在,可以说诸神馆基本上已经和传统建制型宗教脱离关系,是完全意义上的社庙了。

第五,从庙宇创建和重修的主体来看。雷音寺的创建和重修者都是村民,至少在乾隆时期应该已经由半官方半民间的雷音社来进行组织管理活动。诸神馆创建和重修的发起者都是关帝会,雷音社和牛王会都曾参与。关帝会比雷音社具有更明显的民间特点。

第六,从与庙宇有关的演戏活动来看。雷音社从其创立时就有舞台,不过这个时期演剧活动还是庙宇的附属功能。诸神馆则可以说主要就是为了演剧而创建的,演剧等娱乐活动在诸神馆中是大大加强了。从碑文中对诸神馆创建缘由的表述来看,不是因庙的娱神需求而修建舞台,而是因娱人需求而修建庙,序列完全颠倒了过来。

王庄的诸神馆现在基本保存完好,其建造格局与民国十一年修缮碑刻中描述的基本一致。自从诸神馆建立之后,王庄的公共活动中心事实上已经转移到了诸神馆。大庙或者主庙的功能实际上并非固定在某一个庙宇之中,而是可能随着历史的发展而有所改变的。总体的趋势是越来越世俗化的,当然这只是就碑文中所反映的清代这个短的历史时期而言。

四、从王庄的民间组织看村庄中心的转移

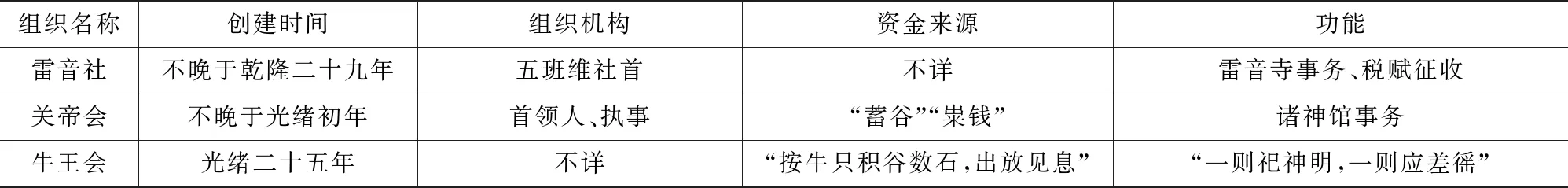

王庄村庄中心从雷音寺转移到诸神馆的另一个表现就是关帝会取代雷音社成为村中最主要的民间机构。从建筑或空间角度说,诸神馆取代雷音寺成为中心,从组织基础角度来说,关帝会取代了雷音社的地位成为组织村庄活动的中心。王庄村历史上至少存在着三个社会组织,分别是雷音社、关帝会和牛王会。这三个组织的基本情况可参见表4。这些组织的性质主要是民间的,从同治四年税赋分配的碑文中可以看出雷音社也承担着落实政府收税的职能,它具有一定的官方色彩,是官督民办的承担者,但是民间组织的特点还是主要的。因而,关帝会和牛王会则基本上完全是民间的,将上述三个组织统称为民间组织也是可以的。

表4 王庄村的民间组织情况表

雷音社的历史最为悠久,同治四年碑刻中就有五班维社首的说法,这个说法和光绪年间创修诸神馆碑中的说法完全一致,乾隆年间重修碑中也有五人组成的维首,因此,我们可以说雷音社至少早在乾隆时期就已经存在。如果我们认为雷音社与雷音寺的存在相始终的话,雷音社的历史可以追溯到康熙十年(1671年)。雷音社的管理模式一直是五班维社首的制度。在关帝会出现之前,雷音社应该是村中事务的主要管理者。雷音社的职能显然不局限于宗教祭祀方面,在同治四年的碑中可以看到,税赋问题也是由雷音社负责落实执行的。可见,从乾隆到光绪的近两百年的时间里,雷音社是王庄村中最主要的基层管理机构。

关帝会创自何时不详,既然光绪二十八年创修诸神馆的时候关帝会已经积累资财二十多年,则关帝会的创立应该不晚于光绪初年。我们没有在此前的材料中看到王庄有关帝信仰存在,但是关帝会的存在本身就可以证明关帝信仰在王庄一定具有重要的意义。从关帝会和雷音社的组织结构来看,它们也似乎有所不同。关帝会的领导者叫做首领人,由七人组成,成员另有十二人,一共十九人,按碑文所说,这十九个人就是关帝会的全部成员。那么我们可以看出关帝会是成员身份边界非常清晰的一个小团体组织。它并不是默认将村中人都作为成员的,甚至也不是将信仰关帝的人作为成员的,而是有非常明确的会友身份。关帝会在性质上已经和雷音社有所不同了,它是一种具有民间互助性质的团体,与牛王会类似。

除了关帝会和雷音社之外,在这一时期,王庄村至少还有另一个组织,叫做牛王会。牛王会的创建时间是光绪二十五年(1899年)。发起人叫成其富,牛王会的创建原因是徭役过重,“因光绪廿五年差徭繁多,养牲之家人人束手无策”,它的目的是“一则祀神明,一则应差徭”。不过,牛王会在创立之后其功能就不限于此,民国十一年(1922年),牛王会参与了关帝会对诸神馆的修缮,也参与了雷音社对雷音寺的修缮。牛王会的成员身份显然和有牛有关系,它也是一个存在身份识别的组织,这一点和关帝会类似,但又有所不同。

雷音社主要代表着佛教、祈福消灾(三官)和求子(高禖)等最常见的信仰需求。关帝会代表了村中一种结社互助的精神需求,王庄的关帝会是否和工商业生产有关目前还不得而知。牛王会直接与农业生产有关,具有农业互助的性质。晚清时期民间组织的兴盛恐怕主要和当时的社会动荡、灾害频繁和赋役过重等有关,在这些天灾人祸面前,村人以自己的方式相互团结起来,共度难关。

关帝会取代雷音社的地位成为村中最重要的民间组织,这个过程是从创建诸神馆开始的。诸神馆最早是由关帝会独立发起创修的,发起创建开始积累资财的时间大概在光绪初年。雷音社一直以来都是王庄村最主要的民间机构,关帝会在开始创修诸神馆的过程中是撇开雷音社而独立筹备的。而创建诸神馆的原因可能也并不像碑文里说的那么简单,恐怕其中更主要的原因是关帝会需要一个独立于雷音社之外的活动场所,甚至可能关帝会和雷音社存在一定的矛盾。到了诸神馆创修的第二个阶段,关帝会积累的赀财不够,才开始与雷音社合作共同建庙。

民国时期,诸神馆修缮。工程竣工之后,雷音社、关帝会和牛王会各自立了一块碑来记述这件事情。从碑文情况来看,这次修缮诸神馆的工程还是由关帝会发起的,我们可以推测诸神馆的日常管理应该是由关帝会负责的。具体到修建过程中,关帝会、雷音社和牛王会都有参与,都将自己所有的共有财产捐输了出来。

诸神馆还有另一件事情可以说明关帝会的地位。民国二十六年(1937年),关帝会组织造神驾五尊,这里的神驾应该是指高平地区常见的迎神赛会中的队戏表演中所用到的神像,这种神像可以在赛社活动中拿到庙外游街,同时表演队戏。从这次造神驾的事件中也可以看出村庄中心从雷音寺转移到诸神庙的情况。首先,这次造神驾的活动还是由关帝会组织的,这再次证明诸神馆主要是由关帝会来进行日常管理的。关帝会作为组织上的新的中心有取代雷音社的倾向。其次,碑文中说这些神驾原来是在雷音寺中的,那么为什么诸神馆要新造神驾呢?对于其中的原因,碑文中说是因为有神示要求改换神驾,碑文中说“神圣威灵神驾古朝尊神笔语类追数次改换龙驾”,这是某种类似扶乩的活动。无论其中真正的原因是什么,它表明原来以雷音寺为中心进行的围绕神驾展开的赛会活动开始转移到诸神馆中来了。

五、结 语

王庄村是一个典型的太行山区小村。从现存碑文来看,王庄村的庙宇只有雷音寺和诸神馆两个,碑刻也大部分都保存了下来。整体来看,王庄村地处山区,相对独立和封闭。王庄的姓氏结构一直非常稳定,成姓占绝对优势,其次是唐姓和杨姓,其他姓氏的影响力非常微弱,几乎可以忽略不计。史姓在民国时期地位似乎有所提升,大概是在晚清迁入的一个家族。乾隆时期有32人捐款,这可能包括了村中大部分家户。从同治四年税赋分摊的比例来看,王庄村分摊的比例中等,不多不少。村庄内部管理有自己的特色,没有其他村庄比较常见的大社,取而代之的是一些以信仰为主导的社会团体。这些社会团体几乎包办了王庄村社会生活方方面面的事务。王庄村工商业不发达,没有明显的工商业存在的痕迹。王庄村历史上的历次庙宇修建都没有其他村的捐款,也从来没有商号商人的捐款。从捐款情况完全无法看出王庄村与其他村庄的关系。从捐资形式来说,乾隆时期以捐银为主,另外有部分实物捐资。光绪年间以至于民国时期都是捐钱,有时也有部分材料、人工和牛工的捐输。以上是王庄村整体情况的总结和概括,从我们前面的分析中可以得出以下结论:

首先,清代早期到中期王庄村的村庄中心在雷音寺,雷音寺具有一定的佛寺特点,但是社庙特点也很明显。村庄中心是指一个村庄信仰、娱乐、经济(税赋征收)、政治(政府公示)、法律(纠纷调解)和教育(宣传倡导)等各方面活动的聚集地。作为社庙的雷音寺就是这样的村庄中心。庙宇性质不是单纯的,佛寺与社庙不是二元对立的,而可能是杂糅在一起的。

其次,雷音寺在世俗化进程中社庙性质在不断加强。庙宇性质不是一成不变的,在世俗化的进程中社庙性质会越来越明显,在反世俗化的进程中,建制型宗教的特色也可以越来越明显。在这个过程中,庙宇性质在不断发生着改变。

第三,从光绪早期开始,雷音寺的村庄中心地位开始动摇,诸神馆修建之后,村庄中心转移到了诸神馆中。村庄中心转移的原因是旧有中心不能满足社会发展新的需求。佛寺与社庙杂糅的情况虽然在一定时期能够满足社会需要,但是在社会日益世俗化的大背景下,雷音寺的中心地位终于被抛弃。寺庙性质的改造和重建新的寺庙是满足社会需求改变的两种方式。

第四,村庄中心的转移可能伴随着村庄组织的变迁。晚清关帝会取代雷音寺成为村庄各种活动的主要领导者。这是考虑村庄中心问题的另一个角度。

对于王庄的个案研究也具有一定的方法论方面的意义,略述如下:

首先,从政治、经济、社会、法制、教育、文化等多个方面对庙宇性质进行分析,避免传统上和习惯上的“神灵中心论”的倾向,代之以“社会中心论”。基本的分析角度包括创建与重修过程中的发起、组织、管理和募化主体、经济来源、职业宗教人士的身份与地位、神灵组成与结构,庙宇位置及其特点,庙宇功能的多样化等等。

其次,从历时性的角度考察庙宇性质的演变过程及其功能变迁。不能机械地、静态地看待庙宇性质问题,不能简单地根据主祀神灵来断定庙宇的性质,而要在庙宇的动态活动中把握其性质。庙宇性质不是一成不变的,而是在村庄世俗化大背景下不断发生改变。

第三,以村庄为基本单元和背景来看待庙宇,或者说将庙宇放入到村庄的背景和环境中来看待。社庙的性质是和其村庄中心的地位紧密联系在一起的。村庄中心的转移就意味着新的村庄中心的确立。是以,应该从政治、经济和文化等多个角度来确立村庄中心的概念,分析村庄中心转移的历史进程和发展动力。