《共产党宣言》百年汉译的历史轨迹

2021-01-28靳书君

靳书君

(江苏师范大学,江苏 徐州 221116)

《共产党宣言》(下文简称《宣言》)自问世以来,至1920年8月陈望道全译本之前,逾百语种译本从西欧往中东欧传播,也为马克思主义在中国广泛传播提供了世界图景和文本基础。《宣言》还在20世纪初传入汉字文化圈的日本,早期日译本成为中日共创《宣言》汉译术语的前提。自1908年民鸣汉译第一章算起,《宣言》进入中国110余年,自1920年陈望道首个全译本算起,中国人学习运用《宣言》整整百年。历史证明,中国是《宣言》思想成果和实践成果最丰实的国度,《宣言》精神已经深深熔铸在中华民族的生命力、创造力、凝聚力之中。如果我们观瞻国家档案馆藏毛泽东阅批的《宣言》中文版、英文版,梁家河习近平故居留存的青年习近平读过的《〈共产党宣言〉学习材料》,还有《中国共产党宣言》(1920年)、红四军党部颁布的《共产党宣言》(1929年)等珍贵史料,可以真切地感知:《宣言》汉译史就是一部中国马克思主义学术史、一部中国马克思主义思想史、一部中国马克思主义发展史。从1899年《宣言》初入中国到1929年红四军《共产党宣言》发布,是《宣言》在中国集中翻译和传播的三十年。在此期间,《宣言》经历了片语式摘译、章节式节译、发展式变译、解读式译述到全文式翻译,译词、译语、译文、译本迭出不穷。从1920年首个全译本到中央编译局定译本,《宣言》代表性全译本达十种之多。本文列陈《宣言》集中译介三十年间四十件代表性译文,包含摘译、节译、译述、变译各十件,以及百年来全译本十件,各种汉译文本共五十件,尽善尽全地囊括《宣言》汉译文献,按照译者、译文、译本“三位一体”范式,勾划《宣言》百年汉译的历史轨迹。

一、摘译十件:聚焦打破旧世界建设新世界的理想信念

在翻译实践中,存在摘译、节译、变译、译述、全译等多种形式。摘译即摘选原著只言片段,即采撷原著“精要”,而“精要”的衡量标准与译者的政治价值取向密切相关。《宣言》早期摘译刊载于传教士、资产阶级民主革命派、无政府主义者、早期社会主义者举办的《万国公报》《民报》《天义报》《新青年》等报刊,因此译者对《宣言》的摘译视角各不相同。最早一件摘译文,由1899年广学会主办的《万国公报》刊载,英国传教士李提摩太译、蔡尔康撰,见于《大同学》第一章《今世景象》,首次提到“马克思”“安民新学”(即“社会主义”socialism)及《宣言》的一段文字。同年《大同学》第八章中,恩格斯的名字也被提及,“社会主义”被译作“养民学”。[1]55李提摩太1870—1916年在华传教,出任广学会总干事,《万国公报》是广学会影响最大的报纸(形似刊物)。李提摩太对康有为、梁启超影响颇大,他还聘梁启超为中文秘书。光绪皇帝也喜欢读他出版的《万国公报》,并赐予他三品顶戴。孙中山早年与李提摩太亦有过往。李提摩太出入政坛、影响学界,为了迎合维新改良运动,将流行欧美的各派社会主义学说传到中国。

另外4件摘译《宣言》第二章关于共产党政治主张的句段,表明中国人最初关注《宣言》的社会政治主张。1907年12月,无政府主义者何震《女子革命与经济革命》刊载于《天义报》第十三、十四卷合册,附录篇名为“马尔克斯、焉格尔斯合著之《共产党宣言》”,摘译了《宣言》第二章关于新旧社会家庭和婚姻制度的论述。1919年5月,黄凌霜《马克思学说的批评》刊于《新青年》第6卷第5号,摘译《宣言》第二章的十大纲领之一、六、七、八条。《宣言》第二章最扣人心弦的名句“共产党人的最近目的”和“共产党人的一句话理论概括”, 是早期社会主义者关注的焦点。1919年9月《太平洋》第1卷第12号刊登彭一湖《社会主义论》,摘译《宣言》:“无产者自己,没有什么要受保障。他应该作的事情,就是破坏从来一切保障私有财产的制度。”[2]871921年4月6日《评论之评论》第1卷第3号刊登徐六几《评马克思派社会主义》,摘译《宣言》:“共产党的直接目的也和别的一切劳动党一样: (一)纠合无产者团成一个阶级,(二)颠覆有产者的权势,(三)无产者阶级掌握政权。”[2]549

《宣言》末尾两段让统治者发抖、让劳动者团结的口号发聋振聩,在各阶级救亡运动先后失败的时候,最容易引起中国先进分子的应和。10件摘译文中,5件摘译这两段,分别见于:1903年2月上海广智书局出版的赵必振译的《近世社会主义》;1906年6月宋教仁在《民报》第5号上发表的《万国社会党大会略史》一文;9月廖仲恺在《民报》第7号发表的《社会主义史大纲》一文;1919年5月《新青年》第6卷第5号刊登的刘秉麟《马克思传略》一文;同月《晨报》副刊第3期刊载的陈溥贤译的《马克思的唯物史观》一文。这两段摘译与现行定译文出入较大,特别是“共产党”“无产阶级”“社会制度”等重要术语的译法各不相同。比如“共产党”这一核心术语,赵必振、宋教仁、刘秉麟、陈溥贤分别译成:同盟者、社会党、共产派、共产党。《宣言》最后一句口号,宋教仁译文为:“万国劳动者,其团结!”廖仲恺译文为:“万国之劳动者团结!”刘秉麟译文为:“最后鼓励各地之平民,速起联络。”陈溥贤译文为:“愿我万国劳动者团结毋懈!”铿锵之声,溢于言表,推进新旧民主主义革命在理想信念上的转变。

二、节译十件:援用唯物史观引证共产党人的革命纲领

节译是对原著一个完整部分、一个完整内容的翻译。中国人有选择地翻译《宣言》的完整章节,如唯物史观、阶级斗争理论、十大革命纲领等,表明中国人向《宣言》寻求更为完整、更为深刻的思想内容。《宣言》主要节译文10件,其中3件节译《宣言》第一章,4件节译第二章十大革命纲领,2件节译《宣言》唯物史观和阶级斗争理论,还有1件节译恩格斯所作1888年英文版序言。按《天义报》记者关于《〈共产党宣言〉1888年英文版序言》跋:“《共产党宣言》发明阶级斗争说,最有裨于历史,此序文所言,亦可考究当时思想之变迁,欲研究社会主义发达之历史者,均当从此入门。”[3]270《序言》实际上被视为“阶级斗争学说史”,这样说来就共有3件节译唯物史观和阶级斗争理论。

1908年3月15日,《天义报》第16、17、18、19四册合刊连载《宣言》第一章半文言译文,题目直接为《共产党宣言》,译者署名民鸣。1912年9—10月,广州《民生日报》陆续分7次刊登《绅士与平民阶级之争斗》,这是《宣言》第一章的全部译文,译者是广东留日人士陈振飞,译文文白夹杂。北京大学经济系学生李泽彭根据英文母本译出《宣言》白话文本,第一章刊登在1919年《国民》杂志第2卷第1号,题为《马克思和昂格斯共产党宣言》。第一章的三件译文从半文言、文白夹杂、到白话文,明确译出“阶级”“革命”“阶级斗争”“共产主义”等核心概念,贯穿了无产阶级的历史使命。对于“无产阶级”和“资产阶级”这对关键词,民鸣用“绅士”和“平民”对译,但援译恩格斯定义:“绅士云者,即近世资本阶级握社会生产机关以赁银雇用劳民者也;平民云者,即近世赁银劳动阶级以生产机关非己有惟卖力以求生活者也。”[3]422这样,指明“绅士”和“平民”即“资本阶级”和“劳动阶级”。陈振飞译文沿用“绅士”和“平民”,以及“劳动阶级”译词,将“资本阶级”演绎成“资本家阶级”。到李泽彭翻译时,已使用更科学通用的“有产者”“无产者”译法。

恩格斯为《宣言》1888年英文版作的序言,由民鸣最早汉译,1908年1月15日刊于《天义报》报第15卷。这个序言回顾了自《宣言》发表以来的阶级斗争史,特别是劳动者阶级与资本家阶级之间的阶级斗争与《宣言》传播的互动关系,阐释马克思学说对无产阶级解放斗争的指导意义。除了整章节译,对于整部《宣言》的理论基础,即唯物史观和阶级斗争学说,到五四运动后期,中国开始按原著内容节选译介,按理论逻辑排列组合,表明中国先进分子更加主动地向《宣言》寻求思想武器。1921年8月1日《新青年》第9卷第4号发表施存统《马克思底共产主义》,节译《宣言》关于无产阶级夺取政权和生产工具国有化思想的段落。1919年12月《建设》第1卷第5号,发表胡汉民《唯物史观批评之批评》,节译《宣言》关于唯物史观和阶级斗争学说的9个自然段,最后一段:“有产者阶级不但锻炼致他于死的武器、并且养成使用那些武器的人。就是现代的劳动者无产者。”[2]157在施、胡译文中,唯物史观的核心概念“物质生产”“生产力”“生产关系”“生产手段”“商业恐慌”等已汉译出来。

中国有4人节译《宣言》十大纲领。在日本留学期间,朱执信在《德意志社会革命家小传》一文中最早完整翻译了《宣言》十大革命纲领,发表于1905年11月26日的《民报》第2号上。朱执信将《宣言》书名译为《共产主义宣言》,将“共产党”译为“共产主义学者”,但对十大纲领的翻译已十分接近现行译法。1906年6月《民报》第7号发表叶夏生《无政府党与革命党之说明》,译举《宣言》十大革命纲领,译文与朱译文基本一致,只是第十条去掉了“于工场”三个字,并总结“如上所言则社会主义所主张之概也。”辛亥革命之前,资产阶段民主革命派闭口不提“共产党”而称“共产主义学者”,无政府主义者把十大纲领混同于流行的各色社会主义思潮,说明当时对革命纲领的理解,还停留在旧民主主义的阶段。五四运动前后,十大纲领的译介趋向集中,特别是具有初步共产主义思想的知识分子的节译文,置于了唯物史观基础之上。1919年5月1日,《新潮》第1卷第5号上刊登谭鸣谦《“德谟克拉西”之四面观》,节译了《宣言》十大纲领;同年4月6日出版的《每周评论》第16号,刊登成舍我节译的十大纲领。成舍我在其译文后写到:“若是照以上的那些条款,都做到了。这—切的阶级制度,便自然消灭。并且全国的生产机关,既都完全收归国有,这由人民组织的国家,自然没有政治的臭味。”[1]8这里对《宣言》纲领的理解接近科学社会主义了。

三、译述十件:从经济哲学阐释阶级斗争学说

由原著译文引申译者个人观点的论述,即译述。五四运动后,特别是在中国共产党成立前后五年间,马克思主义成为社会主义思潮的主流,报刊涌现《马克思学说与中国》《社会主义与中国》《马克思学说与中国无产阶级》《社会主义在中国应该怎么样运动》《中国之前途德国乎俄国乎?》等标题,标志着以《宣言》为主要载体的马克思主义,逐步成为中国先进分子的思想武器。除了摘译、节译,中国先进分子开始从《宣言》原著内容出发,根据自己的理解去阐述唯物史观,从而向人们论证阶级斗争学说。尤其关键的是,当时,“马克思主义经济学”科学名称已经形成,使用价值、交换价值、剩余价值、必要劳动、平均劳动等分析概念进入中国先进分子视野。正如马克思的亲密战友狄慈根所说:“深具根柢的经济学的前提是一种深具根柢的哲学”,[4]马克思主义经济学在中国的传播既以唯物主义历史观为前提,唯物史观和阶级斗争学说在中国的接受又以马克思主义经济学为根基。《宣言》原著译文加上译者观点阐述唯物史观,大多以同步传入的《资本论》《〈政治经济学批判〉序言》中的经济学思想为根基,将马克思主义经济学与唯物主义历史观结合起来,上升到经济哲学的高度,戮力论证阶级斗争学说的科学性、适用性。10件代表性译述亦如此。

译述的始作译本当推日本社会主义巨匠幸德秋水《社会主义神髓》的3个汉译本。由于这本书是幸德秋水根据《宣言》《社会主义从空想到科学的发展》和《资本论》第一卷编译,首开结合《资本论》等经济学著作思想译述《宣言》唯物史观和阶级斗争学说的先河,在日本代表当时最高水准的马克思主义理论著作,一时成为中国人全面认识和理解马克思主义的中介。1903年7月《社会主义神髓》在日出版,两个月后即由中国留日学生浙江同乡会《浙江潮》杂志在东京汉译出版,署名“中国达识社译”;1912年《东方杂志》主编杜亚泉翻译的《社会主义神髓》在该刊第8卷第11号至第9卷第3号连载,署名“幸德秋水氏、高劳《神髓》”;1963年商务印书馆又组织出版了中山大学马采翻译的《社会主义神髓》,这是目前广泛使用的译本。

李大钊、陈独秀等早期马克思主义者的译述具有标志性意义。李大钊与马克思具有相同的法学、史学和经济学背景,纵向按过去、现在、未来,将马克思主义划分为历史论、经济论和政策论,横向划分出唯物史观、经济学说和阶级斗争学说。1919年9月,《新青年》杂志刊出李大钊《我的马克思主义观》第1—7节,这是第一篇系统介绍和分析马克思主义的文章,文中第5节开篇即列举《资本论》《政治经济学批判》和《宣言》,并翻译了《宣言》第一章7个自然段关于阶级斗争、经济危机和无产阶级历史使命的内容,接着译出第二章关于“精神生产和物质生产”的一段名言,这段译文意在引导对前译文的哲学思考。第5节用经济论论证唯物史观,第6节接着用经济论基础上的唯物史观阐述阶级斗争学说,并归结于:“马克思与昂格思《共产党宣言》中‘从来的历史都是阶级竞争的历史’的话”。[5]1920年6月1日,《国民》第2卷第2、3号,发表W.Paschal Larkin著、常乃惪译《马克思历史的唯物主义》,文章明确提出论证唯物史观科学性的文本依据是《Manifests of the Communist Party》《Criticism of Political Economy》《Capital》,即《共产党宣言》《政治经济学批判》《资本论》,援译了《宣言》驳斥资产阶级非难的四个自然段,包括“两个彻底决裂”思想,并从经济哲学高度归纳出《宣言》的基本思想:“《Manifests of the Communist Party》的根本概念就是说社会的革命全为他的经济状态所决定。换一句话,就是生产和交易和人民供给他自己物质上需要的一般方法,给我们历史的钥匙。”[2]6601921年7月1日《新青年》第9卷第3号刊登陈独秀的演讲稿《社会主义批评》,翻译了《宣言》:“有产锻炼了致自己死命的武器”,然后翻译了关于无产阶级组织成阶级、社会革命、掌握政权和生产工具国有的主张。[2]666次年7月1日,《新青年》第9卷第3号刊登陈独秀《马克思学说》,文章以长篇幅介绍了马克思主义剩余价值、唯物史观、阶级斗争、无产阶级专政思想,指出“一八四八年马克思和因格斯共著的《共产党宣言》,是马克思社会主义最重要的书,这书底精髓,正是根据唯物史观来说明阶级争斗的。”并归纳出阶级争斗学说的要义有二:一切过去社会的历史都是阶级斗争的历史,阶级之成立和争斗崩坏都是经济发展之必然结果。[6]172这里增加了剩余价值和经济危机理论论证《宣言》的阶级斗争学说。1922年李汉俊在武昌高等师范学校使用的《唯物史观讲义初稿乙》第七章为“《共产党宣言》中所见唯物史观底应用”[6]308,第八章为“《资本论》中所见唯物史观底应用”[6]318,第九章“唯物史观底要领”。 第七章就《宣言》第一章文字,逐句采用原著译文附译者解说的体例,进行句读式译述,强调“宣言中的以上的文句,是了解马克思底阶级斗争说上,很重要的文句”。[6]315

《宣言》原著提出使无产阶级上升为统治阶级,但对无产阶级如何治国理政,还没有明确提出无产阶级专政概念。早期马克思主义者从经济哲学论证阶级斗争学说,已从《宣言》中引申出阶级斗争的必然结论,即无产阶级专政概念。1921年1月《新青年》第8卷第5号,刊载李达《马克思还原》,直接译用《宣言》论述无产阶级革命和无产阶级专政思想的论述。为区分马克思社会主义与第二国际改良主义,李达从《宣言》译文归结出:“一部《共产党宣言》,差不多纯粹讲革命的”“要推倒资本主义,必须厉行阶级争斗。”[2]5139月1日,《新青年》第9卷第5号发表许新凯《共产主义与基尔特社会主义》,提出无产阶级革命“不能不取‘无产阶级专政’及‘权力集中’的手段”,而终归于《宣言》译文:“一切阶级撤废,至于自身(劳工阶级)之优越地位亦撤废。”[2]758

四、变译十件:多方译鉴走向《中国共产党宣言》

“变译指的是译者根据特定条件下特定读者的特殊要求,采用增、减、编、述、缩、并、改等变通手段摄取原作有关内容的翻译活动。”[7]相对摘译、节译,变译超越了章节、句段式翻译,是对《宣言》核心思想、论点和概念的引译、引介、引申,特别是受《宣言》启发、从《宣言》出发,撰制序言和本党宣言。在辛亥革命前后和中国共产党成立前后,《宣言》汉译出现两次比较集中的小高潮,足见译介活动与近代中国革命运动互为表里,逐步结合国情和实践要求译述《宣言》文句和内容,体现了翻译者的历史主动性和思想创造性,而努力从原著译文变译出中国文献,尤其从《宣言》原著本、编译本、衍生本变译出《中国共产党宣言》,则是这种主动性创造性的至高境界。

在两次汉译小高潮期间,都有人结合实际总结评价《宣言》内容和精神,其中,中国人为《宣言》作的两篇序言最有代表性。一篇为无政府主义者刘师培(字申叔)所作,1908年3月15日《天义报》第16、17、18、19合刊登出,题名:《〈共产党宣言〉序》。刘序称:“观此宣言所叙述,于欧洲社会变迁纤悉靡遗,而其要归,则在万国劳民团结,以行阶级斗争,固不易之说也。”[3]420“若此宣言,则中所征引,罔不足以备参考。欲明欧洲资本制之发达,不可不研究斯编;复以古今社会变更均由阶级之相竞,则对于史学发明之功甚巨,讨论斯编,亦不得不奉为圭臬。”[3]421序言对《宣言》阶级斗争要义概括较为准确,并提出以汉译本为圭臬“参考、研究、讨论”。另一篇为李乐天(字励冰,1926年加入中国共产党)所写“《共产党宣言》的后序”,刊在1922年2月15日《先驱》第3号。序言针对马克思主义中国化当时在思想上政治上心理上的障碍,从《宣言》概括出马克思主义的精髓、要点和目的:“马克斯主义的精髓在综言进化说和革命说,故其要点就是唯物史观,阶级争斗和无产阶级专政,三种原理,一贯相承,而其目的在归纳于无产阶级革命,专政,集产,取消阶级,实现消灭国家政权的共产主义社会,细阅这个宣言,就明白了。”[6]68

中共“一大”前后,早期共产党人结合国情解读《宣言》中文译文,尝试创译中国的纲领和策略,撰译出“《共产党宣言》解说”“十二条大纲”等。1921年5月15日,上海《民国日报》副刊《觉悟》发表河上肇著、施存统译的《见于〈共产党宣言〉中底唯物史观》,译者把这篇文章定位为“《共产党宣言》解说”,文中《宣言》译文基本沿用陈望道译本,但进行了详尽解说。1923年5月15日,李达在《新时代》杂志第1卷第2号发表《马克思学说与中国》,大段使用《宣言》中关于阶级斗争和社会革命的译文,特别是引用第四章关于统一战线的译文,提出“按照目前中国国情,参照马克思在一八四八年替波兰瑞士德国共产党设下的计划,也可以定出一个政策来。”[6]368文章依据《宣言》第四章对波、瑞、德三国共产党的政策计划,设计出中国共产党的“两项政策”;更从《宣言》十大革命纲领译文出发,“试根据马克思学说的原则和中国的产业状况及文化程度,拟定几条大纲”,李达拟制出中国的“十二条大纲”。[6]371

中国受《宣言》启发并多方参考各语种《宣言》蓝本,翻译各国共产党《宣言》,最后蕴育出《中国共产党宣言》,是早期共产党人最具代表性和重要性的变译。其本有五:

一是《新共产党宣言》汉译本。原著即1919年3月共产国际第一次代表大会通过的《告全世界无产者宣言》,汉译本发表于8月7—11日《晨报》上,译者罗家伦(笔名“毅”)。汉译本开篇就讲述了马克思恩格斯《共产党宣言》问世七十余年来对社会主义革命产生的巨大影响,号召工人阶级为夺取政权、实现无产阶级专政而斗争,并且论证了无产阶级革命可能采取的形式。此译本核心思想沿袭《共产党宣言》,在文末与《宣言》一样喊出平民联合和社会革命的口号。[8]

二是《美国共产党宣言》汉译本。由沈雁冰(笔名茅盾、署名P·生)译于1920年夏,后于12月7日刊登在《共产党》月刊第2号。《美国共产党宣言》开篇即摘译马克思恩格斯《宣言》第一章开头的三段话,由此引出资本主义的破裂、阶级战争、共产主义社会的改造三大部分,长达13500余字,阐释美国共产党的政治理论、政治主张与政治目的。汉译本明确译出“帝国主义”“劳工专政”“同盟罢工”“经济改造”“产业归公”等概念,为制定《中国共产党宣言》提供了直接的蓝本。

三是《俄共产党之宣言》汉译本。由苏俄远东宪法议会制定、华俄通信社供稿,刊登于1921年3月1日《汉口新闻报》。这个宣言系俄共(布)针对帝国主义干涉和内战危机,对国内外党内外发布的包含新经济政策的文献,内容包括“采用国家管理下之私人资本与私人企业”“欢迎外国资本以发展工商业与天然富源”“允准外国资本加入国家企业”“保留私人财产制,以制造供给物品,惟垄断事业与特别赢利事业不在其内”,等等[2]539-540这些内容为中国共产党提出新民主主义革命纲领提供了借鉴。

四是1920年11月23日上海共产主义小组起草的《中国共产党宣言》。第一次把《宣言》的核心思想与列宁主义核心思想结合在一起,第一次亮出了“中国共产党”的伟大名称。《中国共产党宣言》正文分三个部分:共产主义者的理想、共产主义者的目的和阶级斗争的最近状态。共产主义者的理想实际上是经济纲领、政治纲领、社会纲领的雏形,是中国早期马克思主义者多方参考俄共宣言、美共宣言,并结合国情形成的全国建党的纲领性文件,也成为当时接纳临时党员的标准。

五是1929年1月中国工农红军第四军党部署名颁布的《共产党宣言》。红四军《共产党宣言》,详尽论述了打倒帝国主义、推翻封建主义和国民党反动统治三大民主革命任务,阐明了土地革命政策,发动和组织群众进行反帝反封建的人民革命。特别是效仿马克思恩格斯《共产党宣言》提出了中国共产党和工农红军的十大政纲:

(一)推翻帝国主义在中国的统治;

(二)没收外国资本开设的工厂、商店、船只、矿山和银行;

(三)统一中国,承认满、蒙、回、藏、苗、瑶各民族的自决权;

(四)推翻军阀国民党的政府;

(五)建立工农兵代表会议政府;

(六)工人实行八小时工作制,增加工资、失业救济、社会保险等;

(七)没收一切地主阶级的田地,分给无田地及少田地的农民;

(八)改善兵士生活,发给兵士的田地和工作;

(九)取消一切政府军阀地方的捐税,实行统一的累进税;

(十)联合世界各国的无产阶级,联合苏维埃俄罗斯。[9]

特别值得敬重的是,1956年11月,毛泽东以旁批的方式翻译《宣言》英文原著的重要术语,是非常具有探索性、反思性和创造性的一种变译。他直接从原著术语出发自拟汉译词,包括means of subsistence/生存资料、self-sufficiency/自足、membership in the commune/公社社员、property/所有制,等等20余词,是他对《宣言》重要思想概念的深入探究和解读。[10]

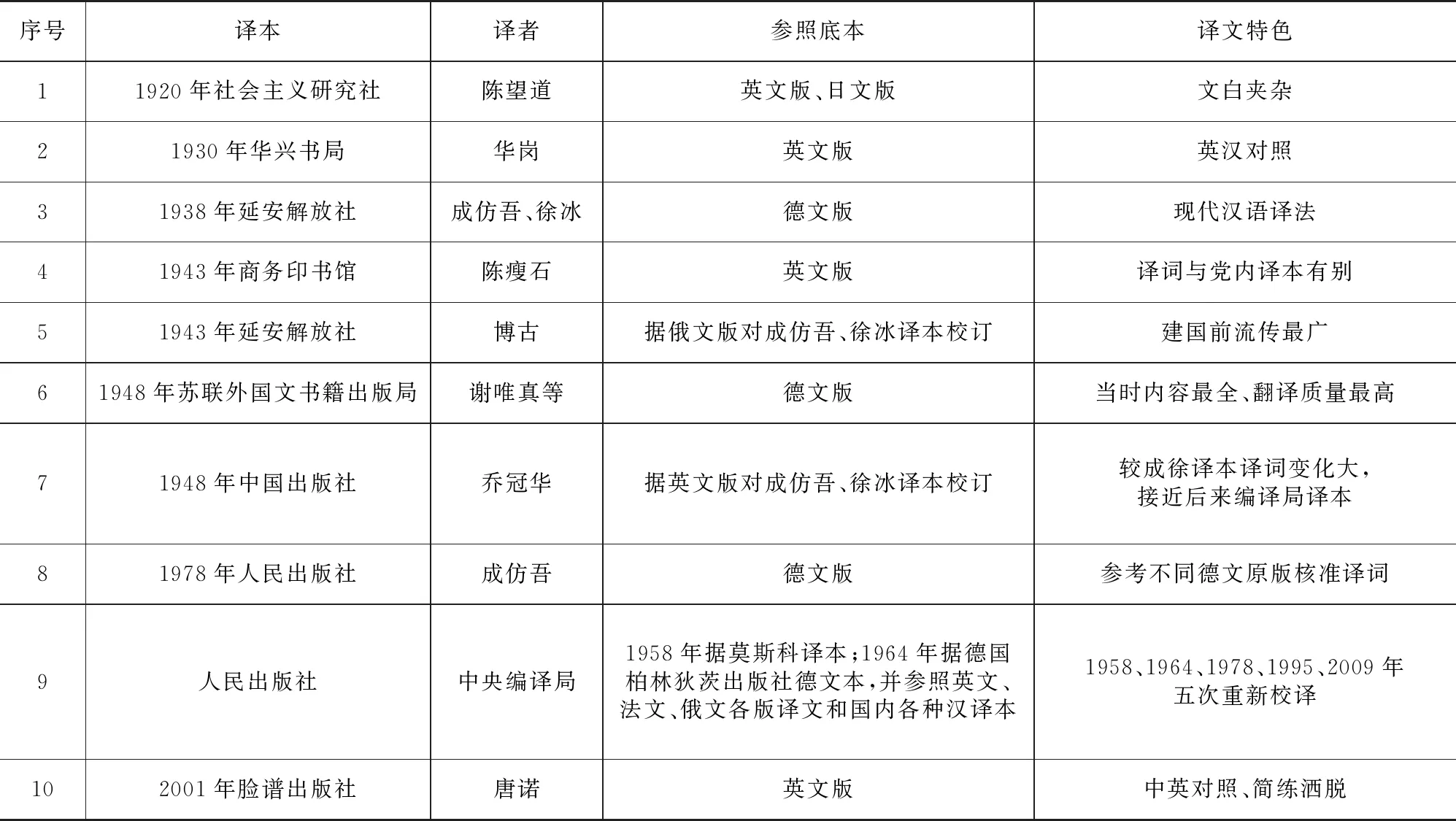

五、全译十本:中国成为《宣言》理论成果和实践成果最丰实的国度

《宣言》汉译经历片语式摘译、章节式节译、解读式译述到发展式变译,其间贯穿着译者的选择和偏重,中国一些共产主义者秉着科学精神翻译《宣言》全文,并推动中国成为《宣言》理论成果和实践成果最丰实的国度。1920年春,陈望道在浙江、李梅羹在北京、蔡和森在法国,几乎同时着手全译《共产党宣言》。北京大学德语系学生李梅羹根据德文版《宣言》译出全文,并以油印本内部传阅。据罗章龙回忆,李梅羹先在马克思学说研究会内对原文进行仔细研读、集体研究、旁白解读,在此基础上译成中文。同时,在法国留学的蔡和森将法文版《宣言》翻译成中文,“蔡和森将所译《共产党宣言》密密麻麻地抄在废旧报纸上,贴在开会用的教室墙上,以便会员观看。”[11]李梅羹译本、蔡和森译本均未传世,但由他们参照的德文版、法文版《宣言》可见,共产主义者选择的翻译底本非常权威可靠。陈望道为保证翻译精准,还通过陈独秀委托李大钊借来《日汉辞典》和《英汉辞典》。具有代表性的《宣言》全译本主要有10个,其中8本是党内翻译,2本是党外知识分子翻译。具体列表如下:

《共产党宣言》10个全译本

五四运动前夕,节译十大革命纲领的成舍我即宣告,《共产党宣言》是“表示新时代的文书”。[12]《宣言》汉译百年至今,引领和指导中国人民创造出新时代中国特色社会主义伟大事业,积淀和催生出习近平新时代中国特色社会主义思想,让马克思主义的科学性真理性在新时代中国得到充分检验,马克思主义的人民性实践性在新时代中国得到充分贯彻,马克思主义的开放性时代性在新时代中国得到充分彰显。