口述史学与图书馆文献开发

2021-01-28全根先国家图书馆

全根先(国家图书馆)

21 世纪以来,口述史学已发展成为“热门”学科,图书馆界在口述史领域也已取得累累硕果。口述史学的学术渊源如何、与图书馆有何本质联系、口述史采访应当如何做?诸如此类问题,仍然或多或少地困扰着口述史界、图书馆界。笔者有着多年的口述史理论与实践经验,在此与业界分享,并对“中国图书馆界重要人物专题”口述史项目进展情况进行介绍。

1 从口头传统到口述史学

图书馆是人类记忆的汇聚场所,具有收藏与传播人类文明的重要职能,是人类文明持续发展、绵延不绝、取之不尽、用之不竭的文化宝藏。文献是人类文明的结晶,是过去文明的成果、现代文明的展示,也是人类文明发展的基石。在人类历史上,记录历史的媒介或手段主要有四种:文字、图像、实物和口头传统。口头传统与大脑记忆情况类似,随着个体生命的消逝而记忆消失或出现断裂。因此,进入文明时代以来,文字成为历史记录、文明传承的主角,而口头传统也源源不断地汇入以文字为主体的众多文献类型之中。

什么是“文献”?按现在通常的说法,是指图书典籍。孔子说:“夏礼吾能言之,杞不足征也;殷礼吾能言之,宋不足征也。文献不足故也,足则吾能征之矣。[1]”这里所说“文献”,“文”指文书,“献”指贤人。宋元之际历史学家马端临在《〈文献通考〉序》总序中说:“凡叙事,则本之经史,参以历代会要,以及百家传记之书,信而有征者从之,乖异存疑者不录,所谓文也;凡论事,则先取当时臣僚之奏疏,次及近代诸儒之评论,以至名流之燕谈,稗官之纪录,凡一话一言,可以订典故之得失,证史传之是非者,则采而录之,所谓献也。[2]”

由此可见,“文献”是历史的长河中逐步形成的一个合成词,“文”为叙事,“献”为论事;叙事的载体是“文”,即文本,而论事的主体是“献”,即贤者评论之言。那么,什么是贤人?《周易》中说:“有亲则可久,有功则可大。可久则贤人之德,可大则贤人之业。[3]”唐代诗人杜甫在《述古》诗之一中写道:“贤人识定分,进退固其宜。”可见,贤者在古代通常是指有才又有德的人。严格说来,经史传记之书在叙事当中,都有贤者(献)论事之言,这一点,我们可以从古代经典著作中很容易找到例证。但是,因为古代没有录音工具,贤者之言只有转化为文字以后,才能流传下来,即“献”不断转化为“文”,世人逐渐把“文”与“献”二字合而为一,表示图书典籍。

这样,从“文献”一词中的“献”,实际上已经谈到了口述史学的古老源头,即人类记录历史的重要手段——口头传统。在东西方文明史上,很多重要典籍都保存了口头传统史料,如司马迁的《史记》、班固的《汉书》、希罗多德的《历史》、修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》等。

人类通过口口相传,传递经验、传承文明,虽然源远流长,但口头传统与口述史学又有本质区别。其区别在于:口头传承是一种自发的、本能的,有时甚至是无意识的行为;而口述史学则是建立在一定理论基础上、借助某种记录手段进行的有目、有计划的学术行为。口述史学与传统史学的主要区别,在于它不是简单地收集和利用已有文献进行研究,而是主动地采集、形成新的文献。实际上,在历史学的大家庭中,口述史学属于年轻的分支学科。

1948 年,美国哥伦比亚大学历史学家阿兰·内文斯(Allan Nevins)在哥伦比亚大学创建了历史上第一个专门研究口述史的机构——口述历史研究室。一般认为,这是口述史学诞生的一个主要标志。

所谓口述史学,就其实践而言,是利用现代音像、影音技术,通过采访者与受访者的交流互动,挖掘存留于受访人脑海中的历史回忆并将其保存下来,以弥补现有文献之不足,还原历史真相,并将访谈所得的口述史料整理成文稿或视频、音频资料,加以保存与研究。口述史学在普通民众历史回忆的采集与保存方面显示出独特优势,弥补了传统史学偏重于帝王将相、社会精英而忽视“民史”的重大缺陷。正因为如此,口述史学诞生以来,很快便得到社会各界尤其是历史学界的广泛重视,并迅速在全球范围内开展起来。于今,口述史学俨然已成为一门“热门”学科。

2 图书馆馆藏体系不是一成不变的

作为公共文化服务机构,馆藏一直是图书馆最重要的文化资源,是图书馆开展公共服务的物质基础。图书馆的馆藏体系不仅要满足记录文明、传承文明的需要,更要适应现代政治、经济、科技、文化和社会发展的需求,满足人们不断增长的文化信息需求。千百年来,图书馆馆藏体系始终随着社会的发展而不断变化。从传统古籍到普通图书,再到期刊、报纸,从纸质文献到电子文献、音像资料,以至数字文献。而以音像资料为主要呈现形态、同时又以文字资料呈现的口述史料,无疑是图书馆在现代历史条件下产生、发展起来的一种新的文献类型,正成为馆藏体系建设和未来图书馆发展不可忽视的重要组成部分。

所谓文献载体,就是记录、保存和传播文献的物质实体。在人类历史上,科学技术的不断创新和发展推动了文献载体的演进历程,文献载体已从古代单纯以存储文字为主的形式逐步向现代存储文字、图形、图像、影像、声音等多种形态的载体演变。以音像资料的形态呈现和保存,是社会发展、科技进步的必然结果。其实,音像资料一直是图书馆馆藏体系中的重要组成部分,音像资料又称声像资料、视听资料,“是以电磁材料、感光材料为存贮介质,以电磁手段或光学手段将声音和图像记录下来而形成的一种文献类型”[4]。与普通印刷型文献相比,音像资料的主要特点是体积小、信息容量大、内容涉猎广、信息传播速度快、声像并茂、直观性强等。

口述文献通过口述史采访所得。口述史学成果的展示形态主要有两个方面:一是口述史料,即历史记录;二是基于口述史料并参照其他文献所得的研究成果。获取口述史料是口述史采访的主要目的。口述史采访获取的文献资料既可以通过音频、视频直观展示受访人的历史记忆,也可通过受访人的手稿、日记、照片、证书等间接展示,不过,那些通过采访得到的受访人的音频、视频资料无疑是最重要的。口述史采访借助录音、录像等技术设备所得历史文献,不同于图书馆传统业务,它不是被动地收集已有文献,而是一种主动的创造,是一种不折不扣的文献开发工作。

图书馆进行口述文献开发的重要意义,可以从以下几个方面来理解。

一是口述文献具有的特殊价值。与创作性文字作品不同,口述文献通过口头表述进行记录,讲述者中不仅有社会的精英人物,更有广大民众的广泛参与,许多长期被人们忽视或被掩盖的历史真相通过口述访谈得以被揭示。口述文献在丰富历史文献、拓展历史研究的深度与广度上,具有一般文献资料不可替代的价值。此外,对口述文献进行采集与利用已成为许多图书馆收集社会信息、汇聚人类记忆的一个重要途径。图书馆采集口述文献不仅能丰富馆藏资源,还将使图书馆由被动的文献收藏机构变为主动的文献创造机构,图书馆的人类文明“记忆”功能得以回归。

二是口述文献开发可以促进图书馆服务模式转型。在传统的图书馆服务模式中,图书馆是文献的收藏者、传播者,即将经过编目加工的文献提供给广大读者,其主要作用是传播知识和信息,而不是信息的开发者、创造者。而图书馆通过独立或与其他机构或个人合作的方式对口述文献进行开发,将流传于民间的口头或记忆中的信息进行深入挖掘与整理,为社会公众提供图书馆自己开发的知识产品,改变了图书馆的服务模式。同时,由于社会公众直接参与到口述文献开发中来,也拉近了公众与图书馆之间的距离。

三是口述文献开发可以推动地方文献保护工作。口述史学有助于地方文献的保护。正如齐小新先生所说:“口述历史主要表现的是有明显人文个性或地域色彩、有自身突出历史与文化特征的人文社会群体”[5]。文化总是具有一定的地域色彩,是在特定的历史条件下、特定的地理环境中产生和发展起来的。图书馆通过对口述文献进行开发,将一些具有历史文化意义的个人经历、家族历史、社会组织、民间文化记录下来,诸如戏曲、歌谣、民间传说、民俗习惯、传统工艺等,极大地丰富了图书馆馆藏文献,弥补了传统文献中对这些文化遗产记载之不足,为那些濒临消逝的地方文化的延续与发展提供了新的契机。

3 口述史采访中应注意的几个问题

口述史学自诞生之日起,便与图书馆密切相关。可以说,图书馆一直是口述史项目的重要推动者、参与者、支持者。图书馆进行口述文献开发、抢救“活态”文献,具有诸多有利条件。但是,就目前国内图书馆界口述史开展现状而言,仍存在一些问题,诸如对口述史采访的参与度有待进一步提高、对口述史学的理论研究相对不足、口述史采访缺乏规范指导、文献共享度不高等。因此,进一步开展口述史学理论与实践研究、加大对口述文献的开发力度、探讨口述史采访中的具体问题,是当前图书馆界口述史采访中面临的一个重要课题。文章试就口述史项目选择、采集途径和前期文献收集三个方面,谈自己的一点粗浅看法。

3.1 关于口述史项目选择

口述史因其具有公众史学这一显著特性,而区别于只有少数人参与、表演的传统精英史学,其选题几乎没有界限,什么都可以做、什么都可以讲、什么都可以记录,完全是开放的。不过,由于进行口述史采访需要或多或少的人力物力支持,因此在进行口述史采访前,需要先明确项目选择问题。此外,图书馆进行口述史料采集,利用的是社会公共文化资源,在项目选择方面的确需要慎重。笔者以为,图书馆开展口述史项目,应当主要围绕社会历史变迁、重要历史事件与人物、非物质文化遗产三个方面展开。

所谓社会历史变迁,就是要记录与保存国家记忆及国家、民族和社会不断发展变化的社会现实,关注国计民生。客观说来,历史犹如一条奔流不息的大河,无时无刻不处于变化之中。但是,我们又要看到,历史的进程总是不平坦的,有风浪,有转折,是可以分为不同阶段的。古往今来,那些处于历史转折时期的历史事件与历史人物总是受到更多的人关注,因为他们经常对历史发展的方向或进程产生较大的影响。作为口述史项目来说,主要采集“活态”文献,首先应当关注那些重大历史事件的亲历者和见证人:一方面,他们作为自然人,其记忆会随着生命的消失而消失;另一方面,他们脑海中的历史记忆更能反映社会的发展变化,更具有“存史”价值。

为什么要特别关注重要历史事件与人物?这是因为历史发展不是平淡无奇的,不是始终沿着一个方向、保持一个速度前进的,而总是变幻莫测、波谲云诡,充满了各种变数。在历史的长河中,有一些重要历史事件和人物往往对历史发展起着十分重要的作用。姑且不说像牧野之战、三家分晋、楚汉争霸、李自成起义、甲午战争、抗日战争、抗美援朝等这样的重大历史事件,秦始皇、汉武帝、唐太宗、成吉思汗、康熙皇帝、孙中山、毛泽东等这样的重要历史人物,像仓颉、鲁班、蔡伦、毕昇、黄道婆、郭守敬等,即便像发现敦煌莫高窟千佛洞的王道士、河南安阳殷墟甲骨文的李成这样貌似的小人物,其实在历史的某一个节点上,都扮演了非常重要的角色。历史经常由于某一个重要事件而发生转折,通过某一重要人物而改变进程,因此,在口述史采访中,应特别予以关注。目前,我国政府和社会各界都十分重视对非物质文化遗产的保护,根据2003 年10 月联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》第二条定义,“‘非物质文化遗产’,指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所”[6],非物质文化遗产最大的特点是以人为本的“活态”文化遗产,强调的是以人为核心的技艺、经验、精神。非物质文化遗产的核心是传承人,通过传承人之间的言传身教而得以延续发展,依赖于个体生命、世代传习,因而面临随时消亡的可能。图书馆进行口述文献开发,理应将其作为重要采集对象,进行抢救性保护。

另一方面,在口述史采访中,无论是重大历史事件的亲历者、见证人,非物质文化遗产传承人,还是普通民众,都既具有典型性又具有非典型性。重大历史事件的亲历者、见证人以及非物质文化遗产传承人有其作为普通人的一面;而那些普通民众,放在大的时代背景中,可能也具有典型性的一面。因此,在口述史采访过程中,一定要注重人物的两重性,不可因典型人物在某些方面与普通民众相似而予以舍弃,也不可忽视对普通民众具有典型意义事件的如实记录。

以上,只是从口述史项目选择的大方向而言。在具体项目选择上,首先要明确口述史采访的目的,即“你想要什么”,口述史采访的主要目的是要挖掘现有文献所没有的东西,而不是已有文献的重复叙述。其次,要判断项目的意义与价值。选择具有重要现实意义与研究价值的项目,即考察这个项目所涉及内容对于社会历史发展有没有或者在多大程度上产生过影响,以及这个项目当前的研究状况和发展情况。总之,就是要通过口述史采访搜集现有文献资料所缺、无法通过其他途径获取的第一手历史资料,或者能突破传统史学的研究范围,丰富已有的文献资料,在一定程度上扩展和深化历史研究的广度和层次。最后,还要考虑项目的可行性。除了必要的物质准备,还要考虑是否有合适的受访人、是否有相关的文献资料可供借鉴等。进行口述史采访是一项比较费时费力的工作,要在项目选择时全方位思考,争取获得良好的社会效益。

3.2 口述文献开发的主要途径

图书馆进行口述文献开发,与图书馆馆藏体系中其他类型文献相比,既有共同之处,又有自己的特点。图书馆进行口述文献开发除了要重点关注内容,还要注意开发途径。口述文献虽然不同于纸质文献或一般电子文献和实物文献,但从其资源采集途径而言,与传统文献采集有相似之处。图书馆进行口述文献开发,可以通过独立开发、合作开发与征集(或购买)、社会捐赠等多种途径实现。

独立开发是目前国内外图书馆界进行口述文献开发的主要方式,如国家图书馆中国记忆项目中心开展的口述历史项目,许多都是独立开发采集。以“大漆髹饰”项目为例,该项目分别对北京雕漆技艺、平遥推光漆器髹饰技艺、扬州漆器髹饰技艺、天台山干漆夹纻技艺、福州脱胎漆器髹饰技艺等19 个项目、25 位非遗传承人进行了口述历史采访,由中国记忆项目中心独立完成[7]。此外,“蚕丝织绣”“东北抗日联军”“中国远征军”“我们的文字”“学者口述史”,以及2018 年启动的“人口较少民族口头传统典藏计划”、2020年启动的中国战疫口述史(北京东直门医院医务人员)等,均以独立开发为主。

合作开发是图书馆界口述文献开发值得重视的一个重要方式。长期以来,图书馆在口述历史事业发展过程中,已建立了很好的合作关系,为口述文献合作开发提供了良好基础。无论是社会历史变迁、重要历史事件与人物,还是非物质文化遗产传承人,乃至社会各界人士,采访对象异常丰富,要对其进行口述文献开发、史料采集,需要极大的物力与人力支持,有的还非一个地区、一个行业所独有,而仅凭一所图书馆的力量很难完成。因此,图书馆应积极加强与业内的合作交流、推进跨界合作。

此外,对社会上各种组织或个人所开展的数量庞大的口述文献开发成果,图书馆可考虑通过征集或购买的方式进行收藏利用。21 世纪以来,随着摄像、录音、手机、网络的广泛普及,民间口述文献数量极为可观,从事口述史采访者比比皆是。尽可能将散存于民间的口述文献纳入图书馆馆藏,已是当务之急。建议国家有关部门尽快出台相应的政策法规,搭建口述历史共建共享平台,将已经采集、制作完成的口述历史作品通过缴送或购买等方式,由图书馆永久保存。

图书馆还可通过社会或个人捐赠等多种途径获得口述史料。近年来,随着人们生活水平的普遍提高和公众历史意识的日益增强,不少民间组织甚至个人都积极参与到口述文献的开发采集中来。人们记录生活中的所见所闻,记录自己和家人的生活经历,通过网络和各种通讯手段与大家分享,这已是司空见惯的事情。如果图书馆能以一种适当的、便捷的途径加以收集保存,在尊重口述文献开发者合法权益的前提下,将其汇聚起来,日积月累,将会是非常可观的文献资源。如全民参与式的“新加坡记忆工程”,就是由一个个普通的新加坡人共同参与建设的口述史项目,其中还包括了各种组织、公司、行业协会、社会团体等共同的记忆。

3.3 前期文献收集工作

口述史采访中需要注意的问题有很多,其中,前期文献收集非常重要。在笔者看来,至少有以下三个理由:一是口述史采访就其本质而言,就是采集文献;二是文献收集是口述史访谈的必要准备,如果不做文献收集,或者收集不全面、不深入,想要做一个成功的口述史采访基本上是不可能的;三是文献收集是口述史采访后期成果检验与评价的重要基础,是检验和评价口述史采访质量的一个重要依据,如果访谈内容与收集文献不相符合,应对口述史采访过程进行认真检讨。

目前,尽管许多人意识到进行口述史采访前文献收集工作的重要性,但意识到是一回事,能否做好又是另一回事。姑且不论有的文献是否可以从受访人那里直接获取,即便受访人手中有,获取的文献也需要整理。在笔者看来,文献收集工作要遵守以下基本原则。

一是要解决著作权问题。在口述史采访中,除在图书馆、一些公共机构或网上收集到的与受访人相关文献外,许多是要从受访人那里取得的。从受访人那里获得的文献可以分为两类:一是受访人的私人藏品;二是受访人的私人作品。所谓私人藏品,包括受访人所收藏的图书、期刊、古玩、字画、道具、器物等;所谓私人作品,包括受访人的手稿、图片、书画、视频或音频资料等。需要特别注意的是,如果受访人捐赠的是私人作品,他(她)所捐赠的只是捐赠物的所有权,作品的著作权仍然属于作者本人,不可随意处置。

二是全面性和准确性原则。所谓全面性,就是要力图把与受访人相关的文献尽可能地收集完整,包括各种文献形态,纸质与非纸质,正式出版物与非正式出版物,音频、视频文献,以及证书、奖状、照片、道具、器物等实物文献。所谓准确性,就是要对文献进行鉴别,确认与受访人直接相关的文献资料加以收集,并注明其中的时间、地点、人物等相关信息。为了达到文献收集工作中全面性和准确性要求,最好能请有关专家来做这项工作,或请其加以指导和鉴别。

三是要掌握文献检索的基本方法。了解文献检索系统,熟悉检索界面,学会使用检索工具。

值得注意的是,收集文献与熟悉文献是有区别的。笔者所接触到的一些口述史项目,有的口述史采访团队特别是采访人,因其未对收集到的受访人资料进行认真研读,从而在口述史采访过程中对受访人的生活经历、事业成就等不够了解,从而导致沟通上的困难,甚至有的采访未能关注细节,对受访人脑海中的记忆资源发掘不够,达不到口述史采访的预期效果。

4 做图书馆人自己的口述史

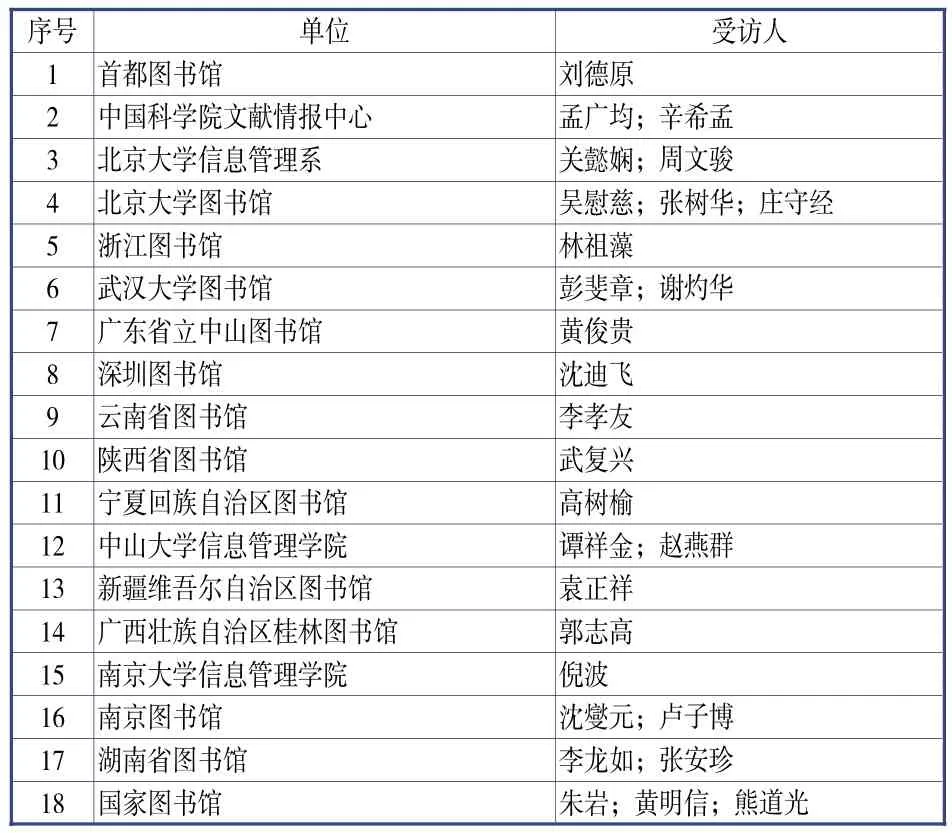

中国图书馆事业发展到今天,已经过去了一个多世纪。一个多世纪以来,中国图书馆事业从无到有,从一穷二白到繁荣昌盛,有赖于图书馆人的辛勤付出、无私奉献。做图书馆人自己的口述史,就是要保存图书馆的历史,为图书馆事业的进一步发展积累丰厚的精神财富。为此,2015年12 月,在广州召开的中国图书馆年会上,国家图书馆作为发起单位,联合全国30 余家图书情报机构发布了《全国图书馆界共同开展记忆资源抢救与建设倡议书》,正式启动了“中国图书馆界重要人物专题”口述史项目,这是中国图书馆界第一个全国性的口述史共建共享项目。2016 年春天,中国记忆项目中心组织人员编写并起草了《中国图书馆界重要人物专题资源建设工作手册》,对项目实施的具体要求和技术标准,以及项目成果提交、验收等作了详细说明,同时将工作手册发给各共建单位加以讨论和完善。经过各合作单位的努力和专家小组的多次讨论,第一批申报项目除国家图书馆外,共有18 个单位、28 位受访人(见表1),其中国家图书馆3 人。

需要说明的是,项目正式启动后,申报名单与最初的计划有一定差距,有的学者未能等到项目启动或项目完成就去世了,如苏州图书馆原馆长许培基先生、南京大学信息管理学院教授倪波先生等。这从侧面说明了这项工作的紧迫性,我们是在与时间赛跑。

表1 “中国图书馆界重要人物专题”口述史项目首批受访人名单

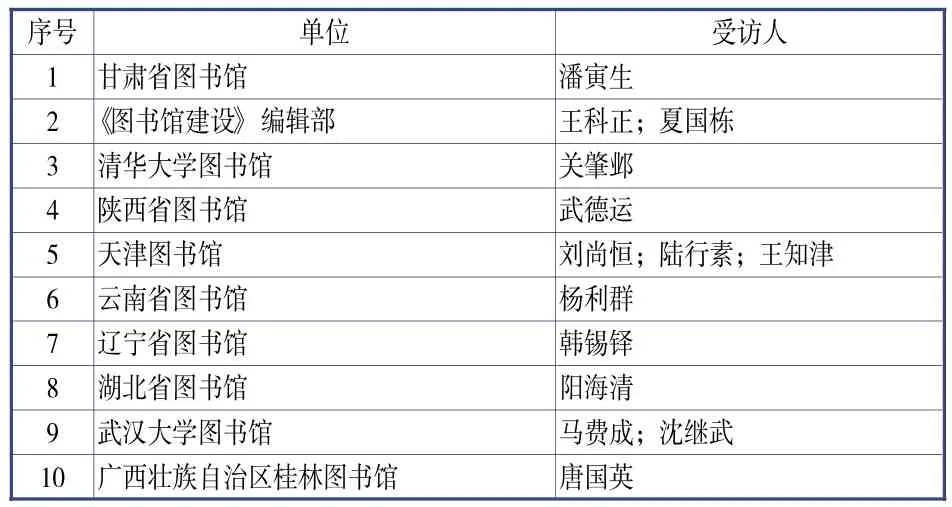

2018 年6 月,在河北廊坊举行的中国图书馆年会上,“中国图书馆界重要人物专题”口述史项目第二批申报工作正式启动,项目申报情况见表2。

表2 “中国图书馆界重要人物专题”口述史项目第二批受访人名单

通过开展“中国图书馆界重要人物专题”口述史项目,发掘、记录了许多有价值的历史信息,为图书馆界留下了一份珍贵的历史资料。通过受访人对自己亲身经历事件的回忆,讲述当时的历史细节,原本比较模糊的历史事件变得生动具体,仿佛就在眼前。受访人的口述史料填补了中国图书馆史的许多空白,记录了图书馆人平凡而又精彩的人生。这样的例子不胜枚举。

例如,庄守经先生曾任北京大学图书馆学系主任、图书馆馆长、中国图书馆学会副理事长,主持起草了《中华人民共和国高等学校图书馆工作条例》,创办《大学图书馆学报》,对中国当代图书馆事业的发展做出了重要贡献。张红扬老师及其团队在采访庄先生时,庄先生在谈到“图书馆员职称的名称是如何定下来的”经历令人印象深刻。庄先生说:“讨论当中,我记得比较清楚的,这个职称到底叫什么,学校是教员,就是‘教授、副教授、讲师’,好像我们这个不是‘教授、副教授’系列的。当时,一开始还没有叫‘研究馆员、副研究馆员’,当时曾经想,因为除了教授、副教授之外,很多是师,这个医师,什么会计师、工程师,这是学术职称,后来想了半天,我们这也没法叫师,叫什么师,后来比较多的倾向于叫‘研究员’,‘研究员、副研究员、助理研究员’,就是研究系列的,觉得大体上还可以。后来又觉得这好像没有我们的特点,大家都叫研究员,研究机构都是研究员,我们是图书馆,要显示图书馆本身的一种学术地位,图书馆员本身的一种学术水平和专业职称系列,你混在研究员里面,好像没有我们自己,就是有点像用这个来提高我们的社会地位和人员的那种荣誉感,后来就说,干脆就叫馆员。因为你就是图书馆嘛,那不就是馆员,过去如果人们认为馆员无非就是一种事务性的工作,不带有学术性,那么我们叫他‘研究馆员、副研究馆员’,就是赋予他学术性了,提高了这个(认识)了,很明显的你这个馆员跟饭馆、跟理发馆不会是一样,不会混淆的了,就要提高自己的学术地位,学术水平那种体现,就叫‘馆员’,就叫‘研究馆员’。后来大家都同意了,这个我记得比较清楚,因为这个议论的比较久,后来就认定吧,就是叫‘馆员、副研究馆员、研究馆员’,这个是制定这个条例和争取到这一步,后来到了1979 年就正式通过,国务院下发了文件。”①通过庄先生的口述,我们得以了解对于图书馆人来说非常重要的专业技术职称的名称如何确定下来这一鲜为人知的具体过程。

李龙如先生是湖南图书馆研究馆员,曾任阅览部、历史文献部、研究室主任,主要从事古籍管理与书籍保护。李先生在谈到自己的工作时,对他在湖南图书馆的杀虫经历、伪装本图书、纸张、版本鉴定,以及他为毛主席查资料和收集毛主席著作版本等的经历较有新意,让人颇受启发。又如,清华大学关肇邺先生,他是中国工程院院士、著名建筑设计师。关先生之所以入选“中国图书馆界重要人物专题”口述史项目,主要是因为他设计了多家地方及高校图书馆,如清华大学图书馆、北京大学图书馆等。他的经历和学术成就在图书馆界可能是绝无仅有。

南京图书馆在对沈燮元先生进行口述史采访时,从工作卷宗、收集文献、访谈内容、文稿整理到成片剪辑,都做得比较规范,质量较好。沈先生是南京图书馆研究馆员、版本目录学家,曾参加《中国古籍善本书目》的编纂工作,并担任子部类主编,还是《中国古籍提要·丛书卷》《中国古籍海外珍本丛刊》编纂委员会顾问。对沈先生相关文献的收集,虽然数量不是很多,但其中的书信、手稿、书法作品等都比较珍贵。口述史成片不仅总时长达到要求,资料价值较高,且艺术效果也比较好,画面清晰,并不时地插入一些图片、文献资料,既丰富了成片内容,又不至于看起来单调乏味。

总之,“中国图书馆界重要人物专题”口述历史项目自开展以来,在各合作单位、各级领导和项目执行团队的大力支持下,尽管在实施过程中或多或少遇到了一些困难,因为经验不足与条件所限,有的项目可能进展没有预期那么顺利、取得的成果可能未能完全达到预期目标,也可能存在这样或那样需要改进和提高的地方,但是,总体来说,我们的努力没有白费,既抢救和保存了一批珍贵的图书馆史资料,又为图书馆界开展口述文献开发积累了有益经验。

口述文献开发,有广阔的前景,同时又有漫长的路要走。

[注释]

① 此部分内容来自庄守经先生口述,由北京大学图书馆负责采访记录,目前口述内容尚未正式发表。采访人张红扬,采访时间2016 年6 月29 日。

猜你喜欢

——基于武汉市部分对象的调查

——关于提高口述历史访谈质量的思考

——以湖南图书馆抗战老兵口述历史工作为例