新媒体视阈下高校教师阅读行为引导全民深度阅读策略研究

——以苏南高校为调查对象

2021-01-28冯天宇蒋永福沈玮楠

冯天宇,蒋永福,沈玮楠

(1.苏州科技大学资产与后勤管理处;2.黑龙江大学信息资源管理研究中心;3.苏州市职业大学管理学院)

第十六次全国国民阅读调查显示,数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读等) 的接触率为76.2%,纸质图书阅读量仅为4.67 本,我国成年国民人均每天手机接触时长为84.87 分钟[1]。新媒体时代的阅读转型已经成为事实,成年国民的阅读行为普遍以消遣娱乐的浅阅读为主,深度阅读比例很低,选择媒介时也倾向于数字传媒,纸质读物占比逐年下降。同时,第十次中国公民科学素养调查结果显示,在职业声望方面,教师以55.50%的支持率位居职业声望排行榜首位[2]。由此,高校教师群体的阅读行为颇具参考价值且对引导全民深阅读具有重要意义。

1 设计和发放问卷

为了精确地知悉高校教师阅读的相关信息,笔者设计了包含52 道题目的调查问卷,其中包括50 道选择题和2 道开放题,具体涉及如下内容:① 学校类型、学科类别、年龄和性别等基础信息;② 平均每天的阅读时长、阅读习惯、青睐的读物类型等有关高校教师的阅读行为、习惯偏好类的问题;③ 阅读引导的方式和活动、个人阅读引导的意愿、对相关机构阅读引导的期望以及对建设相关阅读引导制度的建议等关于高校教师阅读引导偏好的问题。问卷的6-33 题采用李克特五级量表对高校教师关于阅读及作用的认识、阅读的方法、新媒体(数字)阅读、自我阅读的状况及对阅读的应用6 个维度进行了考察。

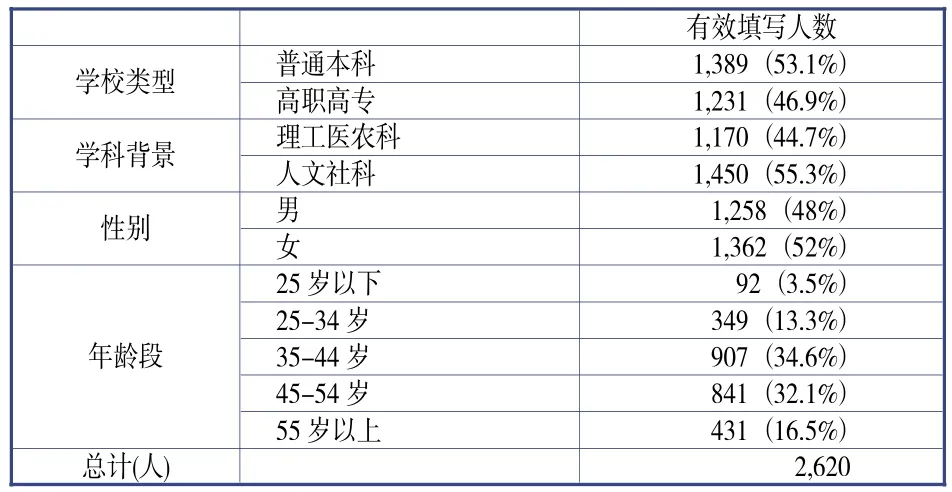

2019 年 9 月至 2020 年 1 月,共回收问卷2,938 份,有效答卷率为89.17%。问卷由课题组各位老师广泛发动包括苏州科技大学、苏州大学、常熟理工学院、常州大学、常州工学院、江南大学、苏州市职业大学、苏州经贸职业技术学院、无锡职业技术学院、常州工程职业技术学院等在内的十余所苏南地区高校教师填写(见表1)。参与调查的高校教师的各项基础信息分布较均衡,由此可以推断后续调查数据反映的高校教师的阅读偏好具有普遍性。

表1 答卷高校教师的基础信息情况

2 统计数据与分析

2.1 新媒体时代高校教师阅读行为评价

(1)平均每天的阅读时长方面,每天阅读30分钟以内、30-60 分钟、60-120 分钟、120-180分钟、超过180 分钟的比例分别是8.19%、15.76%、23.65%、30.85%、21.55%。调查结果表明,平均每日阅读时间超过两小时的高校教师有一半以上,超过70%的高校教师每天至少有1 个小时以上的阅读时间,仅有不到3 成的高校教师平均每天的阅读时间少于60 分钟。

(2)阅读数量方面,超过58%的高校教师平均每年的阅读数量超过15 本,仅有不到5%的教师阅读量不足5 本。

综上,高校教师的综合阅读率较高,阅读状况良好。表2 中每个题目的平均分对应的是高校教师的阅读水平现状,该评分方法中高低判断的临界分值是3 分、3.75 分和4.2 分,低水平区间为平均得分小于3 分,一般水平的得分区间是3-3.75 分,较高水平的得分区间是3.75-4.25 分,大于4.25 分的得分为高水平。

表2 高校教师阅读行为现状

通过表2 可以看出,高校教师阅读行为的总体情况处于高水平区间。平均得分处于前两名的是阅读方法和阅读习惯,分别是4.52 分和4.51分,说明高校教师有良好的阅读习惯和有效的阅读方法。引导阅读行为的平均得分为4.49 分,可见高校教师不但自身的阅读情况良好,同时也发挥了阅读领路人的作用。

2.2 新媒体时代高校教师的阅读偏好

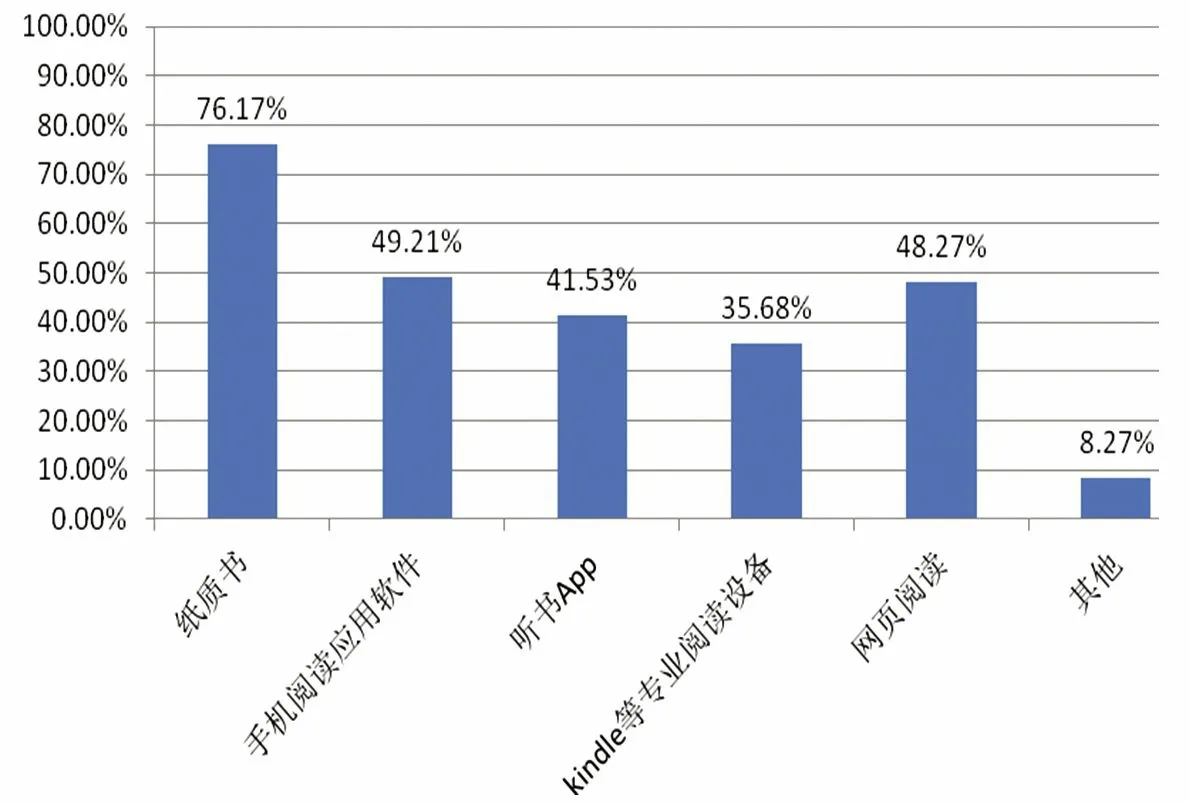

(1)由图1 可见,在与网络和移动终端密切接触的高校教师群体中,超过70%的教师首选的阅读方式依然是纸质书,这可能与他们积久养成的阅读习惯或长期进行的科研教学工作性质息息相关。尽管高校教师青睐于纸质阅读,但从图中也可以看出由于存储量大、检索便捷、易于携带等优点,数字阅读方式正在逐渐被高校教师所接受,数字阅读的前景和意义不可轻视。

图1 高校教师阅读媒介偏好

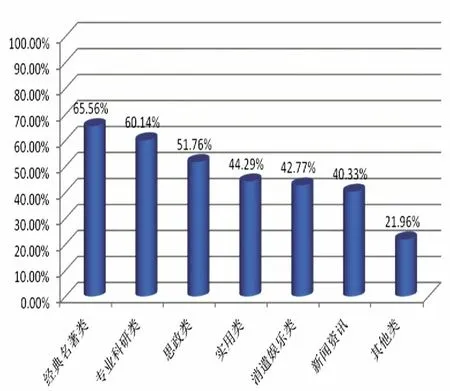

(2)图2 显示,高校教师最爱阅读的书籍是经典名著类、专业科研类以及思政类读物,其比例分别是65.56%、60.14%和51.76%。从育人价值来看,高校教师对经典名著的广泛阅读对大学生来讲是有所裨益的,可以帮助大学生形成良好的人生观、世界观、价值观,提升思维能力。另外,图2 同时显示出高校教师博览群书的特征,说明新媒体环境下高校教师有自主选择读物的能力和条件,同时高校教师的阅读体验是很丰富的。

图2 高校教师读物类型偏好

2.3 新媒体时代高校教师的阅读引导偏好

(1) 鉴于对自身的评判,71.6%的高校教师比较满意目前的阅读状况。高校教师具备良好的阅读习惯,主要表现为高校教师的阅读是有计划、有目标且在读书过程中善于思考,在阅读内容上,教师阅读的内容选择广而深。同时,高校教师掌握有效的阅读方法及技巧,进而促进阅读水平的持续提升,具体表现为高校教师参与诗词鉴赏和各类书评比赛的频率很高。

(2) 信息素养是人们信息应用的综合表现,即检索、分析、整合、应用和传递信息的能力。调查可知,超过7 成的高校教师认可自身的信息素养,能熟练运用各种数据库的相关功能,为大众阅读提供信息参考、分析、咨询服务。因此,在新媒体时代的数字化阅读中,高校教师要扮演起重要的角色来引导大众对爆炸式增长的网络信息的搜索及利用。

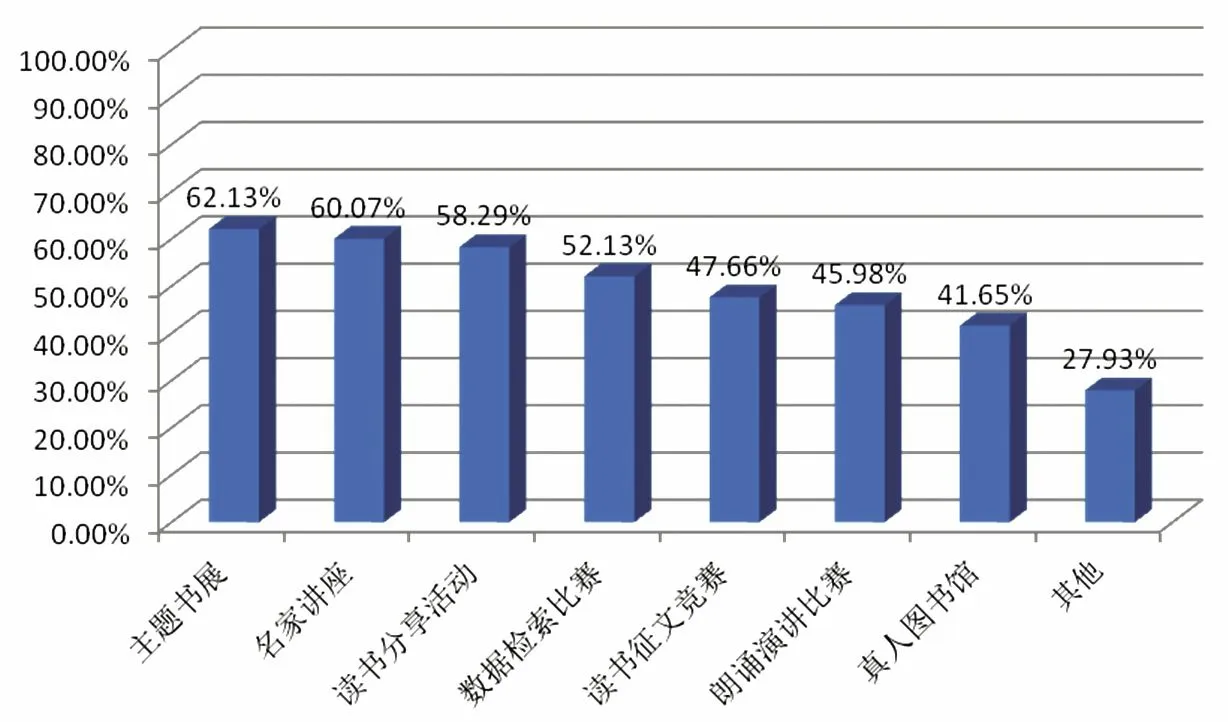

(3)由图3 可见,高校教师参与主题书展、名家讲座、读书交流分享会的频率较高,对于读书征文/竞赛、朗诵/演讲交流、名著剧场等活动的反响也很热烈。此外,65.57%的高校教师希望将阅读引导活动或者专业阅读课程融入到高校对学生的培养方案和整体学习要求中,如开设阅读课程或素质拓展型阅读项目。有七成以上的高校教师在自己参与的同时也向身边的朋友推荐过阅读活动和阅读媒介,表现出较强的引动意愿。

图3 高校教师各类阅读活动参与度

第十六次全国国民阅读调查的结果显示:“我国成年国民阅读活动行为中,以阅读新闻、社交和观看视频为主,娱乐化和碎片化特征明显,深度图书阅读行为的占比偏低”[1]。然而通过以上对问卷调查的数据分析发现,总体上高校教师的阅读行为还是令人满意的,表现为以下几点:① 个人阅读体验良好,能将对阅读良好的认识转化为行动,促进自身的阅读;② 具备良好的阅读习惯和有效的阅读方法;③ 在肯定纸质阅读方式的同时,也能理性对待数字化阅读,与时俱进地改变自己的阅读方式;④ 对经典阅读、思政类和科研学术类信息资源的质与量要求很高;⑤ 具有强烈的推广阅读意愿,具备出色的阅读引导能力。

3 高校教师引导全民阅读策略分析

3.1 做深度阅读的示范者、引领者和推广者

高校教师应充分利用其社会声望,在强化阅读、提升自身的阅读能力和效果的同时更应用自身的阅读行为影响周围的人。一方面,高校教师要做一个身体力行的深度阅读者,另一方面,高校教师应主动加强宣传力度,作深度阅读的示范者。此外,高校教师要从实际出发,多参与能够面对面交流的阅读活动,如读书沙龙、阅读竞赛、书评点评人等,这些活动既能够宣传读书的价值与理念,扩大阅读的影响力,还可以对受众的阅读问题提供针对性的指点,从而推动全民深度阅读。

3.2 强化价值供给,将经典作为引导深度阅读的核心

所谓经典就是深度与高度并具的大道之作,需细读方可体悟。哲学类和文学类名著都是经典读物,前者有利于读者感悟人生的哲理和生命的智慧,后者对于陶冶情操、丰富情感和提升人文素养大有裨益。王余光教授一直在呼吁“阅读与经典同行”,指出经典应是阅读推广工作的重点[3]。因此,在新媒体时代信息量无限增长的背景下,高校教师更应主动承担起引导全民深度阅读的责任。而阅读的深化,不仅取决于阅读者是否主动思考,以及思考的深度,更取决于作品是否能够引发思考。因此,新媒体时代高校教师应在其中扮演内容提供者的角色,优选经典以引导读者阅读。

3.3 提倡知识能力做到智慧阅读

倡导知识能力,就是通过有序化的知识因子和网状化的知识关联,沟通不同学科领域,形成相互渗透、相互作用的有机体,从而发挥知识的价值[4]。2018 年教育部发布的《教育信息化2.0行动计划》指出要以教育信息化引领教育现代化,从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变[5]。高校教师是信息素养较高的群体,新媒体时代高校教师应发挥自身的优势,做好知识能力的倡导者。新媒体时代的深阅读,知识点纷繁复杂,只有通过不浮于表面的深度阅读才能让读者整合知识点,同时新媒体时代的深度阅读还需做到“智慧阅读”,即基于个人的信息素养而进行的参与式阅读[4]。因此,一个社会的持久进步需要广泛的智慧阅读,它能增强社会的智力水平、创造财富。高校教师是引导智慧阅读的智慧群体,在其中有着义不容辞的责任:一方面,可以通过辅导读者提高信息检索的能力,快速精确找寻到想要的信息,促进其综合阅读能力和效率的提升;另一方面,引导阅读群体将碎片化的信息转化为完善自身专业素养的知识点, 从而将无序信息的消费形成有序信息的素质训练即智慧阅度,引导全民最终达到推动深度阅读的目的。

3.4 增强深度阅读用户黏性,拓展产业链

新媒体时代,互联网信息技术发展迅速,以往的传播接收信息的关系被打破,用户不再是单纯的信息接收者,还参与、发布和消费媒体内容。新媒体时代的阅读活动形式多样,可以增强阅读活动的多元性与趣味性。如,将阅读与摄影结合起来的“寻找最美阅读风景活动”,将阅读与吟诵结合起来的“诗词朗诵比赛”。高校教师引导全民参与各类阅读活动,可以激发全民的阅读热情,还能满足其对于复合体验的需求。此外,高校教师可以通过开通直播平台和个人微信公众号来分享读书心得、推荐好书以及开展线上读书沙龙活动。新媒体时代高校教师将传统阅读与数字阅读有机融合起来,和读者建立长期稳定信任的关系,用丰富多彩的精品活动吸引读者,以促进读者主动进行深度阅读。