睾丸表皮样囊肿报道1例及影像学误诊分析

2021-01-27范校周肖武平严景民李德昌姚克纯

范校周,吴 迪,肖武平,严景民,李德昌,姚克纯

1 病例资料

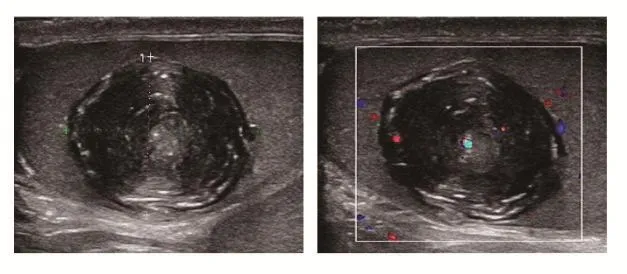

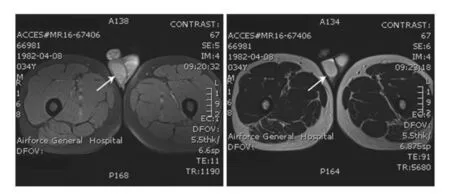

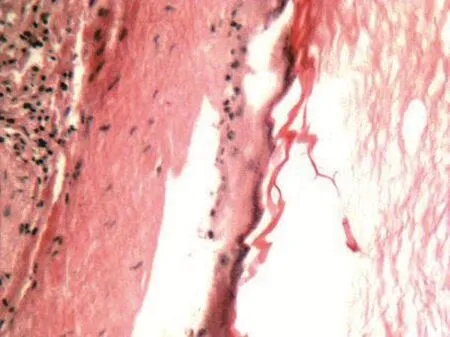

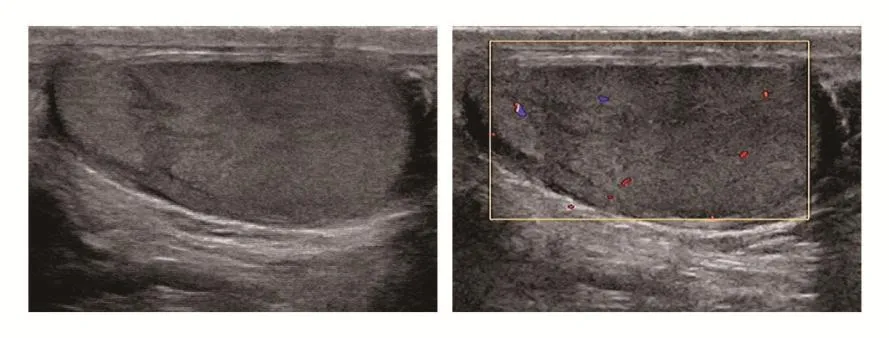

男,34岁,一级飞行员。训练后高处坠落出现右侧阴囊胀痛,逐渐增大如鸡蛋大小,休息后不能缓解,于20 d后超声检查表现为“右侧睾丸内低回声,大小1.9 cm×2.4 cm,边界尚清晰,形态规则,内分布不均匀,可见多个点状强回声,较大0.4 cm,彩色多普勒提示其内可见血流信号”,结合外伤史提示为陈旧性血肿(图1);随后进行阴囊磁共振检查,表现为“右侧睾丸内见一类圆形等T1、略长T2信号,直径约2.0 cm,边界清楚,其内信号欠均匀,可见小片状略短T1、略短T2信号,结节周边可见长T1、短T2信号环,增强扫描病灶未见强化”,亦提示为右侧睾丸血肿(图2)。临床建议服用活血、化瘀及改善微循环药物,定期门诊复查;后分别于伤后3个月及11个月进行超声随访,右侧睾丸内肿块大小未有明显改变,超声亦考虑血肿可能性大;阴囊MRI提示血肿机化可能性大。临床考虑血肿会吸收机化逐渐缩小,但是伤后1年肿块大小未有明显变化,并表现为典型的“洋葱皮样”改变,结合临床考虑表皮样囊肿、甚至畸胎瘤不能排除。患者于伤后12个月住院进一步治疗,并对阴囊肿物进行超声造影,提示该结节为乏血供结节(图3)。患者于伤后13个月进行肿瘤剜除术,大体标本见“肿物为类圆形,包膜完整,表面呈黄白色”,术中肿块送冰冻病理检查,显微镜下表现为“囊壁为纤维结缔组织,内可见成熟的鳞状上皮样细胞,含有角化物”,提示为表皮样囊肿(图4),随不再进行处理,予以缝合,结束手术。术后3个月对患者进行超声复查,右侧睾丸手术部位呈不规则稍低回声,考虑术后改变(图5)。

图1 伤后1个月,右侧睾丸内肿块超声表现

图2 伤后1个月,右侧睾丸内肿块MR表现

图3 伤后12个月,右侧睾丸内肿块超声造影表现

图4 显微镜下肿块病例组织学观察情况(HE染色,×200倍)

图5 术后3个月右侧睾丸超声表现

2 讨论

睾丸内表皮样囊肿又称为角质囊肿,极为少见,发病比例在睾丸肿瘤中低于1%,发病年龄以20~40岁多见,右侧多于左侧[1]。其组织学起源尚未明确,临床多认为其源自睾丸生精上皮或睾丸管网的鳞状上皮化生或是睾丸畸胎瘤的一种特殊类型,无潜在恶性可能,属于一种不常见的良性肿瘤,长期随访表明表皮样囊肿的剜除术无局部复发及转移的风险[2]。手术前对其进行确诊较为困难,临床中常被误诊为恶性肿瘤而行根治性睾丸切除术,因此需要与多种睾丸肿瘤进行鉴别诊断,包括睾丸畸胎瘤、精原细胞瘤和淋巴瘤等,鉴别要点包括血生化指标、影像学检查肿块的血供情况等。

该例患者误诊的主要原因是患者在伤前无明显症状,这也符合睾丸表皮样囊肿多在无意或体检时发现睾丸无痛性结节的特点,结合患者外伤史,临床和影像学首先考虑为血肿,这也与血肿的声像图和MR信号表现较为复杂具有一定关系。常规的超声检查提示洋葱皮样改变,且超声造影支持为乏血供结节,这与睾丸表皮样囊肿的病理学基础相关,多表现为病灶内分层排列的角质物、病灶纤维包膜的钙化等,此点也符合此类疾病超声多普勒表现为无或仅有少量血流信号的表现[3]。另一误诊的原因与该病少发、超声医师对该病的认识不足有关。通过回顾文献,表明在多种影像学技术中超声是诊断睾丸表皮样囊肿的重要方法。而根据睾丸表皮样囊肿的超声特征,将其可分为5个类型:洋葱征型、周边钙化型、类实性团块型、混合回声型和整体钙化型,其中以洋葱征型表现为主[4-5]。本例患者在术前未采用超声引导下穿刺活检主要是因为在睾丸肿瘤中恶性肿瘤高发,该操作易引起肿瘤的局部种植或增加肿瘤的转移途径,术中病理诊断睾丸表皮样囊肿采用的为PRICE提出的诊断方法[6]。因此,当怀疑睾丸表皮样囊肿时,在手术过程中采用冰冻切片快速确定并采用后续保留睾丸的术式对患者无论在生理还是心理方面都有积极意义[7]。当然,如能通过影像学方法早期发现该病的影像特征进而作出早期应对,将对该病的快速诊治具有重要 指导意义。