医学领域学术论文影响力比较与分析

2021-01-27石雨萱王照华

石雨萱,罗 涯,王照华

学术论文是反映科研人员科研成果最重要的指标之一,可以体现科研人员的学术影响力和社会影响力。学术影响力体现了科研人员在所属科研领域中的学术地位以及其研究成果所具有的科研学术价值;社会影响力表现在被学术同行、专家群体外的社会大众所认知和了解的程度。

早在1955年,Garfield[1]就提出了利用学术论文的被引频次来评价学术论文影响力。据统计,反映学术论文影响力的评价指标已高达 20多种[2]。上述指标可大致划分为5类:学术引用类(传统被引指标)、网站引用类(学术博客等网站提及数)、大众社交类(大众社交媒体提及数)、学术社交类(学术社交媒体中的行为数据)和使用统计类(数据库中、所记录的使用数据)。其中,学术引用类是传统被引指标,可用于学术论文的学科影响力评价。目前,国内外数据库均重视学术论文的影响力评价,并提供了学术引用类数据和使用统计类数据,本研究使用科睿唯安统计与分析的数据进行研究,并提出思考与建议。

1 资料与方法

1.1 资料来源 从科睿唯安采集了2000—2019年美国、中国等15个国家在医学领域10个ESI学科所发表论文的数据(约2 240项)进行分析。

1.2 资料选择 运用Web of Science论文数、科学规范化的引文影响力、相对于全球平均水平的影响力、被引频次、Q1中的论文、Q2中的论文、Q3中的论文、Q4中的论文、高被引论文、国际合作论文、被引次数排名前10%的论文百分比等11个指标作为评判指标。

1.3 统计学处理 综合运用回归分析法、列联分析法、方差分析法、聚类分析法,借助SAS和SPSS等统计分析软件对指标之间潜在的关系进行定量分析和比较,得出不同国家和地区医学领域学术论文影响力的差异以及各个指标之间的关联性,并提出思考与建议。描述性统计:对比不同国家或地区、不同学科之间发表Web of Science论文数情况以及论文影响力水平。回归性分析:采用相关系数测度引文影响力与相对于全球平均水平的影响力的相关程度;采用相关系数测度被引频次、Q1中的论文、Q2中的论文、Q3中的论文、Q4中的论文、高被引论文、国际合作论文均与Web of Science论文数之间的相关关系,并使用多元回归分析得到变量间的定量关系。列联分析:分析国家/地区与ESI学科之间的独立性。双因素方差分析:利用下检验探究国家或地区、ESI学科以及二者的交互效应对Web of Science论文数是否有影响。聚类分析:对10个ESI学科分别按照国家进行聚类分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

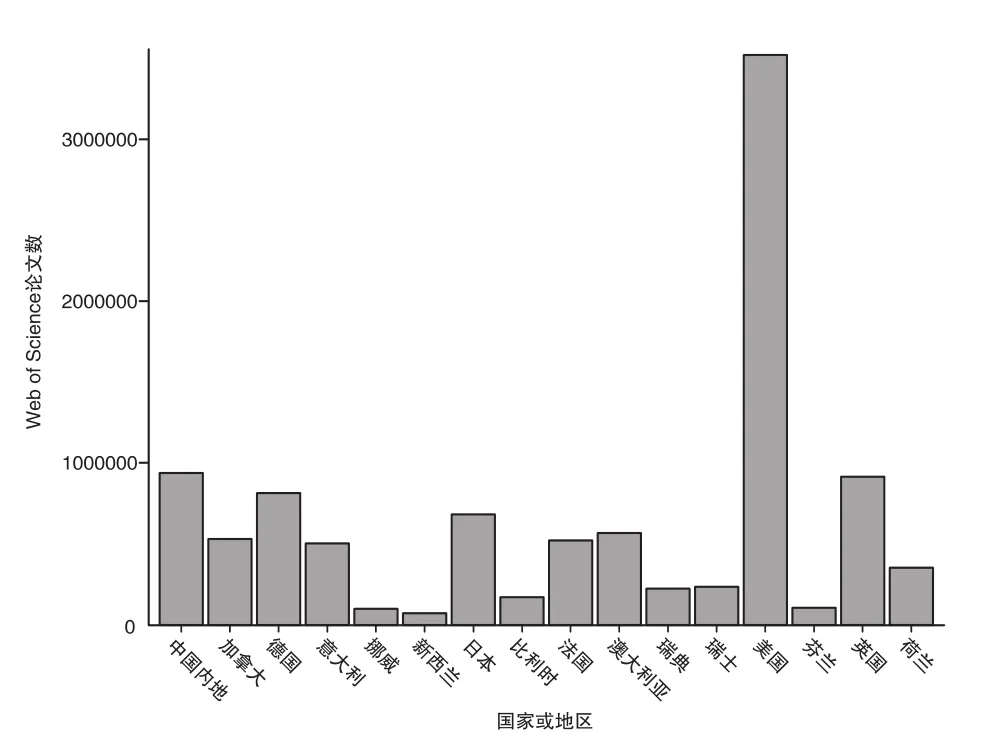

2.1 不同国家或地区论文发表情况 美国发表的Web of Science论文数最多,远超其他国家/地区,新西兰发表的Web of Science论文数最少(图1)。瑞士发表的论文的科学规范化的引文影响力最高,中国内地和日本,发表的论文的科学规范化的引文影响力最低(图2)。

图1 各国Web of Science论文数

图2 各国学科规范化的引文影响力

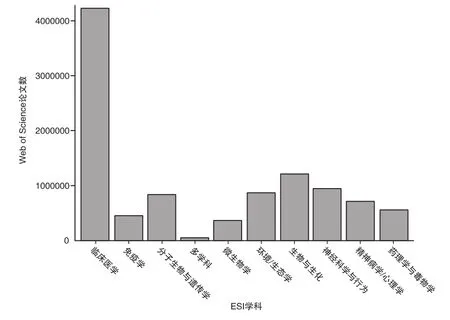

图3 各学科Web of Science论文数

2.2 不同学科相关论文发表情况 临床医学的Web of Science论文数最多,远超其他学科,多学科论文数最少(图3)。多学科的科学规范化的引文影响力最高,精神病学/心理学的科学规范化的引文影响力最低(图4)。

图4 各学科的Web of Science论文数

2.3 各指标间的相关性分析

2.3.1 回归分析

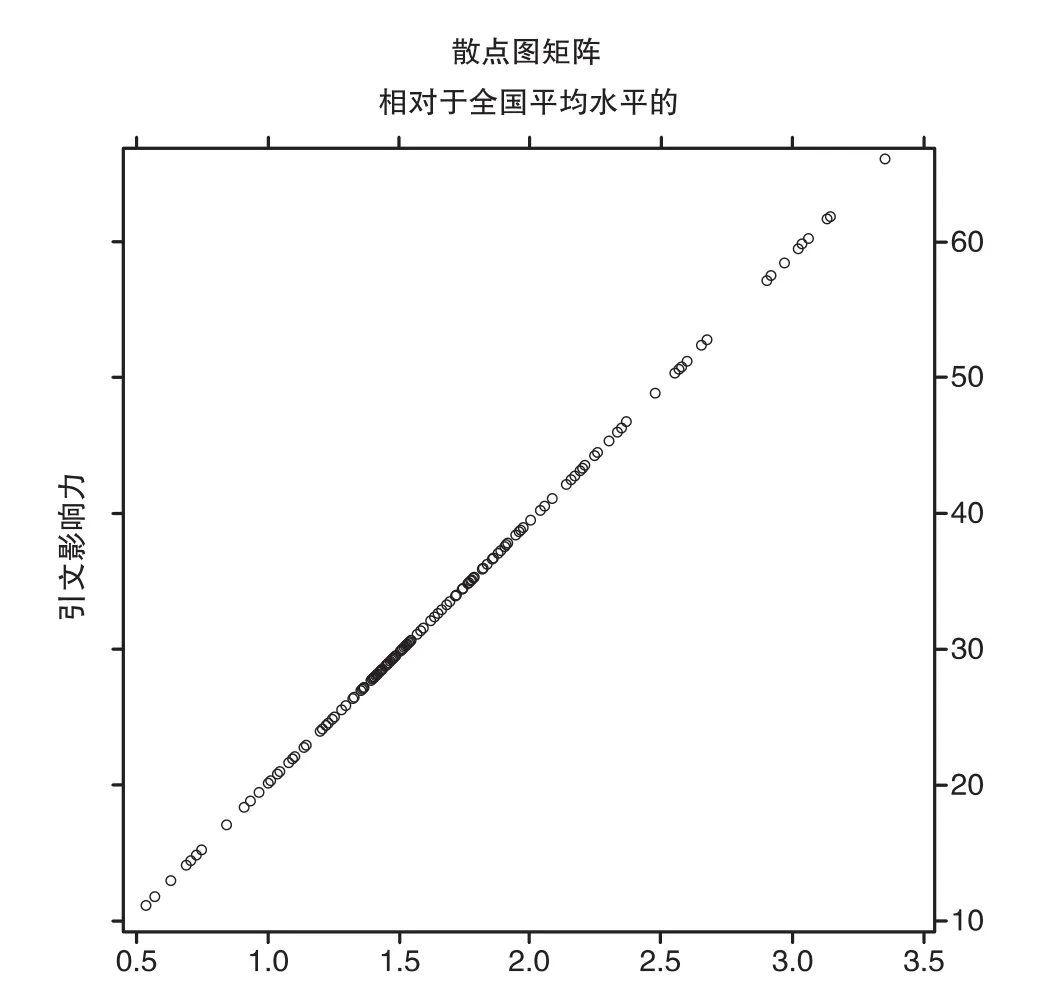

2.3.1.1 简单线性回归分析 结果显示Pearson相关系数数值等于1,并且P值小于0.001,说明引文影响力与相对于全球平均水平的影响力存在显著正向线性相关关系(图5)。

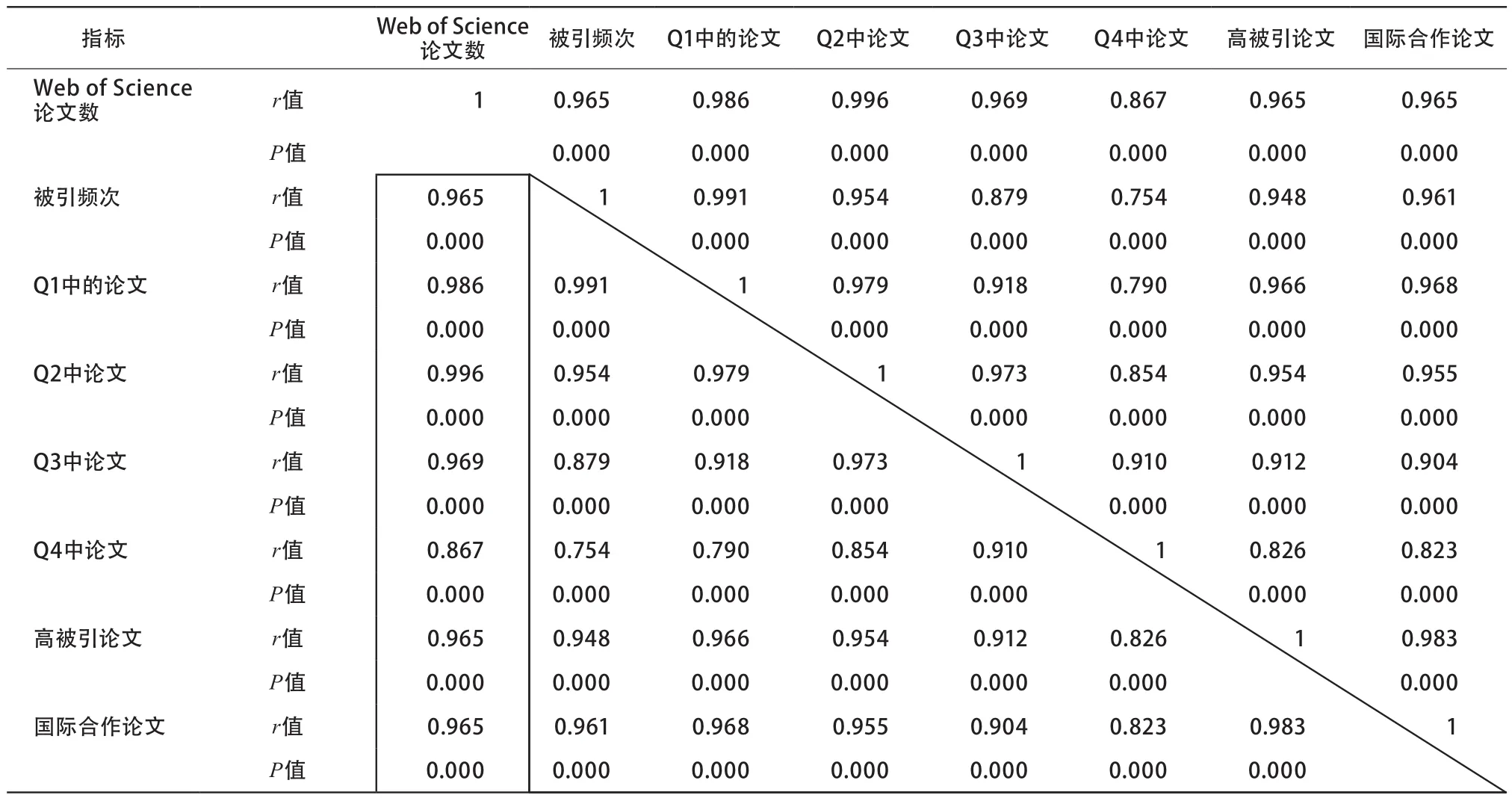

2.3.1.2 多元线性回归分析 结果显示被引频次、Q1中的论文、Q2中的论文、Q3中的论文、Q4中的论文、高被引论文、国际合作论文均与Web of science论文数有极强的相关性(相关系数均>0.9,P值均<0.01)。与Web of Science论文数有极强的相关性的指标互相之间也具有很强的相关性(相关系数均>0.85,P值均<0.01)(表1)。猜测Web of Science论文的筛选机制采取了指标:被引频次、Q1中的论文、Q2中的论文、Q3中的论文、Q4中的论文、高被引论文、国际合作论文。

表1 各个指标之间的相关系数

图5 引文影响力与相对于全球平均水平的影响力的相关系数多元线性回归分析

2.3.2 列联分析 Pearson相关系数的P值小于0.05,拒绝原假设,即国家/地区与ESI学科之间不独立(表2)。

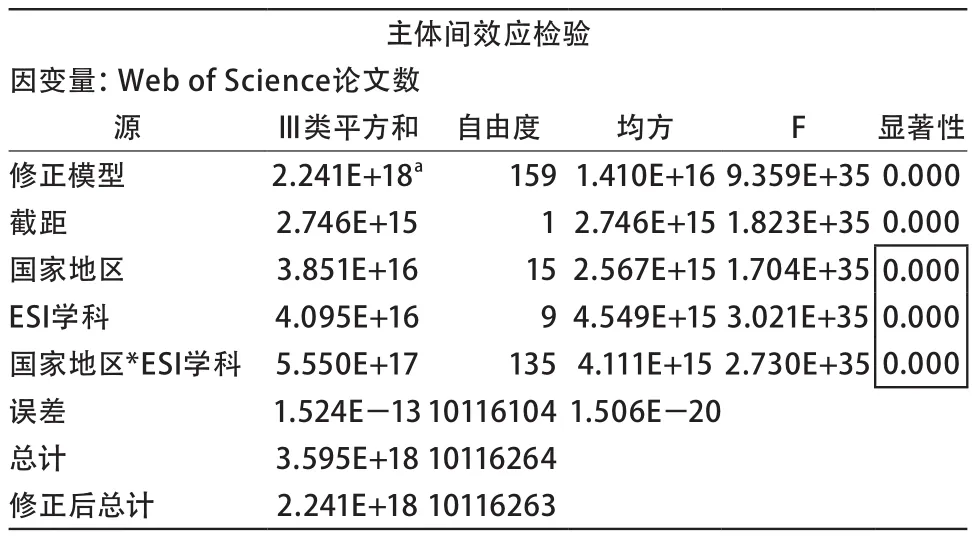

2.3.3 无重复的双因素方差分析 国家/地区、ESI学科以及两者的交互效应都对Web of Science论文数有显著影响(表3)。

表2 列联分析结果

表3 无重复的双因素方案分析结果

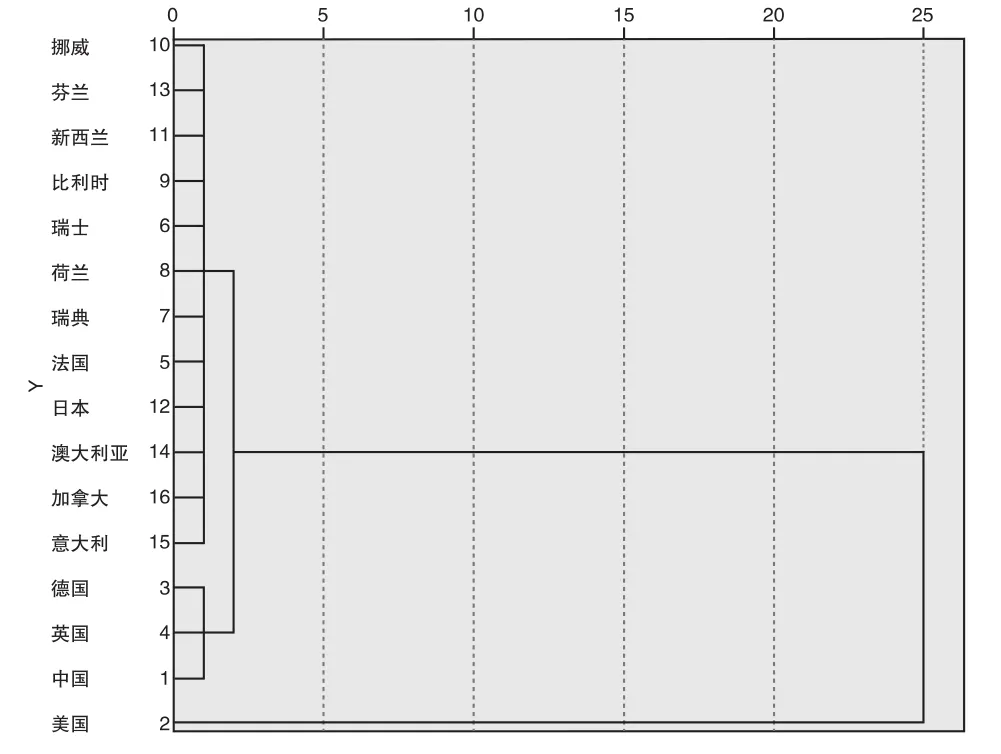

2.3.4 系统聚类分析 通过对10个ESI学科分别进行聚类分析,得到如下结论:美国在所列的10个学科中的近期学术影响力都远远大于其他国家。澳大利亚在环境生态学领域的学术影响力与美国相近。中国、德国、法国、英国、澳大利亚在这十个学科中表现出近期的学术影响力较大(图6),这与描述统计中引文影响力分析的结果不一致。原因可能是引文影响力是较长时期的平均引用次数,而JCR分区只记录前一时期的影响力,是一个短期指标。

图6 聚类分析结果

3 讨论

中国内地的Web of Science论文数远远超过其他国家,但学科规范化的引文影响力较小、被引频次较少。这与“被引频次与Web of Science论文数、高被引论文之间存在高强度、正的线性相关关系”这一结论产生了背离。原因可能是:本研究所用数据为近20年的累计数据,较其他国家而言,中国在科研方面起步较晚,从而导致学科规范化的引文影响力较小。此外,学术论文从刊出到成为被引证文献有一定的时滞,且学术论文发表出版时间存在变长的趋势,导致论文被引频次较低。

美国在医学领域的的10个ESI学科中的近期学术影响力都远远高于其他国家。认为的原因是:美国是世界上的教育大国、教育强国,其科研能力、创新能力等均居世界前列。在近20年来,美国广泛引进世界各地的优秀人才,并在2015年推行“精准医学计划”,投入数额庞大的研究基金,这是其取得大量优秀学术成果的直接原因。

国家/地区、ESI学科以及两者的交互效应都对Web of Science论文数有显著影响。说明在不同学科的学术研究中,国家之间已经存在较大的差异。认为我国应更加重视医学领域的研究、以政策等手段扶持高含金量医学论文的发表和有突破性的成果的应用,否则这种差异会越来越大,难以在短期内超越。

在10个ESI学科中,临床医学的Web of Science论文数最多,说明该领域学术关注度较高。近年来,中国临床医学的研究能力有了很大的提高,但学术影响力还处在一个较低的水平,一方面是由于中国医学研究本身的总体发展水平仍处在“跟踪”状态,原创性的工作或“自生性”的研究工作较少,或未形成主流,因而热点论文数与欧美发达国家相比,还存在显著的差距。另一方面是由于中国医学期刊的国际影响力仍欠缺,中国医学期刊被SCI收录的数量远远低于美国、英国、荷兰等期刊出版强国,这要求我们在提高医学英文期刊数量的同时,更要重视提升其内在质量。

综上所述,要提高我国医学论文的影响力和被引频数,关键是苦练内功拿出高质量的研究成果,加强国际科技合作,切实提高我国医学的整体水平,同时注重国际通用语言的使用、选择高影响力期刊刊登研究成果,使我国在医学领域的学术地位和影响力得以提升,为人类做出应有的更大的贡献。