教育与家庭地位影响青年初职地位获得的相对强度:1977-2014

2021-01-26祝毅,张顺

祝 毅,张 顺

(西安交通大学人文社会科学学院,陕西西安726000)

一、引言

转型期中国社会经历了急剧的阶层结构变迁,青年群体初职地位获得模式也因此打上了深刻的时代烙印。初职地位获得是青年从学校走向社会的重要节点,对青年群体人生发展具有里程碑式意义。从现实情况来看,改革开放前青年初职获得更多由户籍与家庭地位所决定。1977 年恢复高考后,大学教育逐渐成为年轻人改变命运的主要途径,它不仅能够提升青年的内在与外在价值,并且国家统包分配工作,使大学生获得更好的初职地位;而那些没有获得大学文凭的青年,则提前进入劳动力市场工作,初职地位获取更多受家庭社会地位的影响。1999 年大学扩招政策实施,大学生数量倍增,就业难问题凸显。进入21 世纪后,国家曾对于大学生就业所实行的统包分配制度已基本退出历史舞台,毕业生需要与其他年轻人一样进行自主择业,青年就业问题逐渐成为家庭决策范畴,使得家庭社会地位对青年群体初职获得的影响也不断上升。从理论逻辑来看,家庭地位与教育水平是影响青年群体初职获得的两种最重要因素,但家庭地位又能通过教育影响青年初职地位获得[1]。因此,本研究的核心问题是,改革开放40 年来,在我国社会急剧变迁的过程中,家庭地位与个体教育水平对人们初职地位获得的影响发生了哪些变化?二者影响青年地位获得的相对强度及其变化趋势如何?

二、文献回顾与评述

在现代工业社会发展过程中,先赋性因素与自致性因素对个体地位获得的相对作用被视为社会开放性的重要标志[2]。经典的地位获得研究认为,随着工业化水平的不断提高,个体禀赋而非家庭背景因素会在人们的社会经济地位获得过程中起主导作用,社会开放性将不断提升[3]。后续学者在该模型基础上进行了一系列改造,例如在模型中加入种族、性别、户籍与社会网络等因素,以分析其他不同宏微观层次因素的影响。有学者认为,对地位获得模型的改造虽提升了模型的因果解释力,但其中某些视角却超越或脱离了通过考察先赋性与自致性因素对个体地位获得影响以揭示社会开放性程度的初衷[4]。国内现有研究主要从两个方面揭示我国阶层结构的开放性:其一,分析先赋与自致因素对职业地位的获得及时代变迁;其二,直接分析代际阶层地位的关联性及其变化。

首先,现有职业地位获得研究显示,先赋性与自致性因素均对个体初职地位获得具有重要影响,但在不同时期表现出一定差异。张翼通过分析“中国社会结构变迁”数据提出,自致性因素如教育资本对职业地位作用越来越大的同时,先赋性因素对人们的职业地位获得依然具有重要作用[5]。张乐、张翼基于对青年精英群体地位获得的研究发现,在市场转型过程中自致性因素对于青年精英阶层地位获得的作用越来越强,同时先赋性因素在青年精英地位再生产过程中也发挥着相对有限的、基础性的作用[6]。张延吉等基于改良后的社会经济地位指数认为,受教育水平作为人们获取职业地位的关键因素,其重要性在改革开放后大幅上升,但与此同时,家庭地位因素通过子代教育产生的间接效应也在逐步扩大[7]。与之相反,卢春天等却发现,教育作为个体地位获得的主要因素,其作用在改革开放后降低,而家庭地位的影响则存在持续性[8]。可以说,地位获得研究分别关心自致性的教育因素与先赋性家庭地位因素对人们职业地位获得的影响,并以此作为判断特定社会开放性程度的依据。不足在于,这种做法只能够显示特定时期不同因素的绝对影响程度,而难以反映先赋性因素与自致性因素的相对影响程度。

其次,代际职业流动重点关注父代家庭地位对子代职业地位的影响,分别有不变论、上升论与下降论。不变论认为改革开放只是改变了社会分化机制,并未实质性改变代际关联性[9]。上升论认为中国社会转型过程中,代际关联性表现出波浪式变化,但随着不平等程度扩大,最终呈下降趋势,代际继承性增强[10]。下降论则认为代际关联性呈下降趋势,社会开放性上升。阳义南、连玉君认为,父亲地位对子代职业存在显著影响,但在2006 至2010 年间代际地位弹性系数显著降低,社会流动性上升[11]。张顺、祝毅发现,城市居民中上层代际继承性较高,但呈下降趋势,中层及以下代际继承性未发生显著改善[12]。周金燕发现教育在代际流动中的作用主要体现为中介作用,即父代通过教育将自身的地位优势传递给子女,且该趋势在中国转型过程中逐渐增大[13]。该研究突出了教育在代际地位获得过程中的传递作用,但忽略了教育同时也是个人能动性的重要表现。代际流动及其变迁研究虽然可以直接显示社会阶层结构的开放性,但这种研究重在描述趋势,缺乏内在影响机制的解释。

综上,现有研究存在如下不足:从研究内容角度看,已有研究更关注先赋性、自致性因素各自对地位获得影响的强弱变化,并未对其影响强度进行比较;从变量测量上看,仅用父亲职业衡量家庭社会地位,未将母亲地位因素纳入分析框架之中;从研究方法角度看,受样本量或分析方法的制约,以往研究多采用出生组或特定时期分类的方法进行分样本分析,难以更细致地刻画不同影响因素的变迁趋势。本文认为,应当控制不同年份中宏观背景对求职者地位获得的影响,不同年份求职者所面临的劳动力市场竞争激烈程度存在较大差异。因此,我们将运用中国劳动力动态调查(CLDS)2014 年的数据,采用家庭综合地位视角,通过考察改革开放前后38个求职组(1977-2014),对1977 年后在不同年份入职的青年群体初职地位获得过程进行分析,借助多层次模型探究家庭社会地位与个体禀赋因素对青年初职地位获得的影响及其相对强度的变化趋势,最终对改革开放后中国社会开放性水平的变化趋势进行讨论。

三、数据、变量与方法

(一)数据

本研究使用中山大学2014年“中国劳动力动态调查(CLDS)”的数据。该调查由中山大学社会科学调查中心(CSS)主持,采用多阶段、多层次、与劳动力规模成比例抽样方法收集数据。本文以受访者初职信息为主,对于初职信息缺失的样本用受访者前职或现职信息进行替换,选取了受访者入职年龄在14-35岁,且入职时间在1977年后的样本①。对关键变量进行缺失值填补后,本文分析的有效样本量为8130。

(二)变量

1.因变量

初职地位。依据CLDS 数据所提供的受访者职业编码,本文对受访者职业进行了转化,得到取值范围为19 至88 的ISEI 连续性变量作为测量初职地位的变量,数值越大代表个体社会经济地位越高。ISEI 的全称为“国际社会经济地位指数(The International Socio-Economic Index of Occupational Status)”。该指数(SEI)最初由美国社会学家邓肯(Otis Duncan)提出,但考虑到不同国家与社会民众对于不同职业的评价存在差异,为了使各国职业名称取得一致,Ganzeboom 与Treiman等人利用国际标准职业分类(ISCO)编码对该指数进行了修正,形成了国际通用的ISEI 版本。作为对职业地位的定距测量,ISEI 的排序具有时空稳定性。该指标也被称为“Treiman恒量”,在地位获得与社会不平等研究中得到广泛应用[14]。

2.自变量

家庭社会地位。以往代际职业流动研究通常仅选取父亲职业信息作为家庭地位的代表,而忽略了母亲的职业信息。本文将采用家庭综合地位视角对受访者家庭地位信息进行处理,Yaojun Li 的研究提供了很好的借鉴[15]。该方法主要根据毕达哥拉斯定理欧几里得算法(也称“勾股定理”),综合受访者父亲与母亲的社会经济地位,采用平方和再开方的方法,估算出能够指代家庭综合职业经济地位的指标。使用该方法的优势在于,它能够更加准确地捕捉到不同类型家庭地位的优劣。一般而言,相对于单职工家庭,双职工家庭往往能够为子女提供更多的社会支持,而如果按照传统方法仅选取父亲一方职业作为父代职业地位代表,很难体现出不同类型家庭社会地位之间的差异,且忽视了对女性社会地位的关注[15-17]。在现实中,有相当多的家庭中母亲职业地位高于父亲,仅用父亲社会地位作为家庭地位的代表有失偏颇。根据计算公式得到取值范围在19与124.45之间的综合性职业地位得分。

教育水平。CLDS 2014的数据包括受访者在接受各阶段教育时的完成时间。本文根据受访者初入职年份与不同阶段教育开始年份②,对初入职前受教育水平进行匹配,并将受教育类型转化为受教育年限。

3.其他变量

其他变量包括受访者初入职年份、初入职年龄、性别与受访者出生时户籍,其中受访者入职年份将作为高层变量对样本进行分组,其余变量作为控制变量使用。

为消除不同年份各变量波动的影响,我们分别以受访者初入职年份为单位,对受访者初职地位、受教育水平与家庭地位进行了对中化处理,得到均值为0、标准差为1 的标准分,进而将其转化为值域在1-100的新变量。表1为描述性统计结果。

表1 变量描述统计(N=8130)

(三)实证分析方法

考虑到青年群体初职地位获得过程会受特定社会情境因素的影响,不同年份劳动力市场求职社会制度环境之间存在一定差异,因此应该将受访者入职时间因素纳入分析框架。多层次模型能够为该问题分析提供有益支持。本文借鉴方长春、风笑天的思路[18],按照受访者初入职年份对样本进行分组,并利用随机系数模型分析结果就家庭地位与教育水平对青年群体初职地位获得的影响、相对强度及其变迁趋势进行细致刻画。分析模型共包含两个层次:第一层与一般线性回归模型相似,但受不同时期求职社会情境差异的影响,如公式(1)所示,β系数在不同求职组中的大小将有所差异(j=1977,…,2014);第二层次模型可进一步分解为截距项(γ)与随机项(μ),如公式(2)与公式(3)所示,k 的取值范围为0 至5,分别指代公式(1)的5 个变量与截距项系数。以家庭地位对子代初职地位影响的系数为例,该系数主要由两部分构成,即β4j=γ40+μ4j,其中γ40可理解为改革开放后家庭地位对子代初职地位的平均影响,而μ4j则指第j 组中家庭地位影响的变化。

第一层模型:

第二层模型:

四、实证分析结果

(一)初职地位获得的多层次模型结果

如表2 所示,模型1 为零模型,通过该模型的结果可以得知使用多层次模型的必要性。模型1第二层模型组间方差为58.43且显著,说明不同年份求职组的青年在平均初职地位获得上存在显著差异,因此有必要考虑宏观社会情境对青年群体初职地位获得的影响。组间相关系数③(Intra-Class Correlation, ICC)为13.06%,说明青年群体初职地位差异的13.06%是由入职年份不同造成的,进一步表明有必要使用多层次模型。

模型2 是随机截距模型,该模型假定自变量在不同求职组中对因变量的影响不随时间而变化。结果显示,各自变量对青年初职地位获得均有显著影响,其中家庭地位对子代初职地位的影响系数为0.11 且显著,意味着家庭地位每增加1 标准分则子代初职地位将显著增加0.11 标准分;子代教育水平系数为0.29且显著,意味着子代教育水平每增加1 标准分则其初职地位将显著增加0.29 标准分。显然子代教育对初职地位获得的影响要高于家庭地位的影响,但是随机截距模型并未考虑不同因素在不同社会情境中影响的变动状况,因此有必要引入随机系数模型,以达到对家庭地位、教育水平与初职地位三者之间关系及其变迁趋势更加准确的估计。相对于零模型,模型2 组间相关系数有所上升,而AIC 与BIC 参数均有较大幅度下降,说明模型拟合状况有较大提升。

相较模型2 的结果,模型3(随机系数模型)中家庭地位影响系数在第一层模型中降低为0.10,子代教育影响系数则增大为0.34,且二者对青年初职地位均具有显著影响。第二层模型结果显示,家庭地位方差分量为0.0017,说明虽然改革开放后家庭地位对青年初职具有显著正向影响,但这种影响在1977年至2014年之间的变化幅度并不大。子代教育在第二层的方差分量为0.02 且显著,说明教育水平对于子代初职地位获得的影响在改革开放后存在显著变化。

模型2 与模型3 的结果同布劳·邓肯地位获得模型发现一致,即家庭地位与子代教育水平对于青年群体初职地位获得均具有显著影响,但二者的作用强度及其变化幅度存在差异。从系数比较结果来看,子代教育水平对青年初职地位获得的影响要高于家庭地位的影响;从不同年份求职组之间的变化状况来看,家庭地位的变化幅度较小,而子代教育的变化幅度较大。模型3 控制变量方面,户籍对青年初职地位获得具有显著正向影响,表明户籍因素仍是城乡青年初职地位获得的重要影响因素。性别与年龄的影响为负,且二者在第二层模型中的方差系数均显著,说明男性在初职地位获取上的平均地位低于女性④,初入职年龄与初职地位之间呈负向相关关系。模型3仅同时估计了家庭地位与子代教育水平对青年群体初职地位的影响,但在代际职业地位传递过程中,家庭地位有可能通过其他途径,如教育这一隐蔽机制实现代际地位传递[2,18]。想要更加精确地判断子代教育对初职地位获得的影响,我们还需要考虑排除家庭地位的间接作用。

表2 受访者初入职地位获得的分层模型

(二)家庭地位与教育水平对青年初职地位影响的变化趋势分析

如图1 所示,尽管家庭地位对青年群体初职地位影响的方差分量在模型3 第二层结果中无显著差异,然而通过对家庭地位系数的局部加权多项式拟合(lpoly),我们却发现家庭地位对子代初职地位的影响呈现出一定的波动性⑤。具体而言,家庭地位的影响在改革开放初期至2002年之间呈缓慢下降趋势,2003年后则持续上升。2002 年前,代际职业关联性表现为“平稳-降低”趋势,表明社会开放性水平不断上升,家庭地位对于青年初职地位获得的影响程度在降低;2003年后,代际职业关联性呈上升之势,表明社会开放性水平趋于下降,家庭地位的影响有所上升。这与近年关于中国代际职业流动研究的结论基本吻合,即认为中国社会代际职业流动性虽然在改革开放后持续上升,但却存在开放性降低的隐忧[20-22]。从社会经济发展状况看,家庭地位对青年职业地位获得的变化趋势与改革开放后我国的社会主义市场经济发展阶段相契合。1977 年后,随着“社会主义市场经济”的提出,相对于“文革”时期的“平均主义”分配原则,青年群体在初职就业过程中的灵活性与自主性均不断提高。代际间职业地位继承性呈现出先缓慢上升随后又逐渐下降的过程,表明社会经济飞速发展为青年群体提供了广泛的向上流动机会。2003 年后,家庭地位影响作用上升,这可能与国企改制、大学扩招、市场经济改革等因素相关。大学生与农民工是青年就业群体的主力军,一方面,大量高校毕业生囤积在白领劳动力市场中,而蓝领技术工种却存在一定短缺;另一方面,新生代农民工更倾向于从事服务业或新兴行业工作,而不愿去劳动密集型产业就业,这些因素共同导致青年群体在初职就业过程中增加了对家庭支持的依赖[21]。

图1 家庭地位对青年初职地位的影响变化趋势

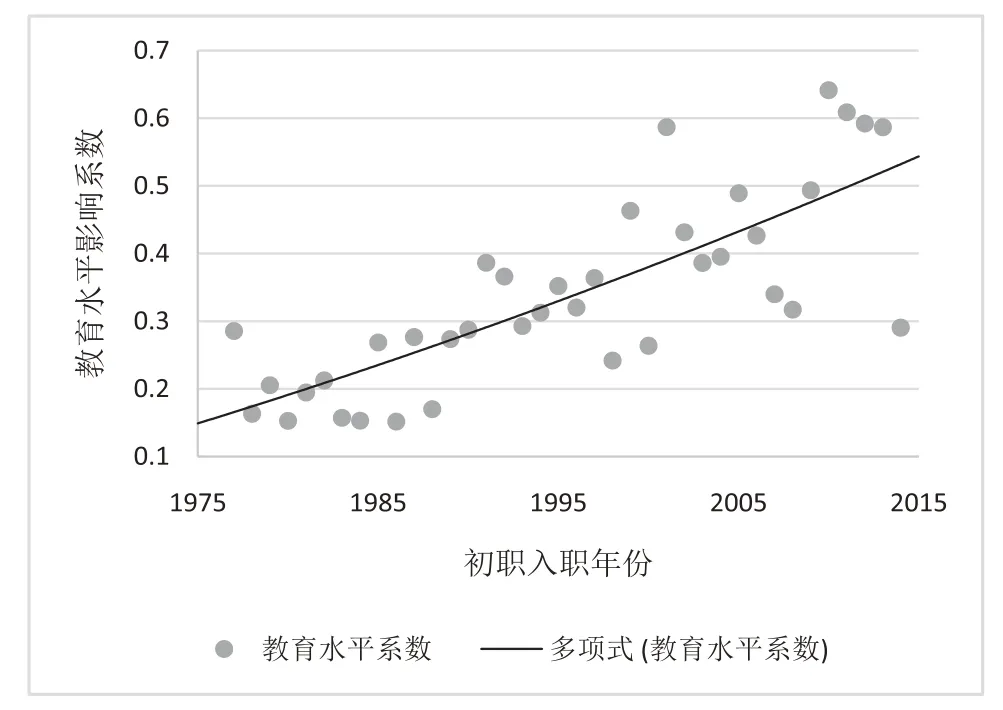

图2 教育水平对青年初职地位的影响变化趋势

如图2 所示,教育水平对青年群体初职地位获得的影响在1977年后持续上升,说明随着市场化改革进程的持续深入以及我国产业结构的不断升级,教育对于青年群体初职地位的重要性持续上升。这与现有研究结论基本一致[7,11]。换句话说,并不存在坊间所谓“读书无用论”,教育对于青年群体初职地位获得的回报相当可观。改革开放之初,教育水平的影响系数位于0.1 至0.2 之间,2010 年后,该系数已经跃升至0.6 以上,充分说明教育程度对于青年初职地位获得重要性在上升。究其原因,一方面,随着中国社会主义市场经济体制的建立,全社会对于人才需求旺盛,高地位职业更青睐于那些具有良好教育背景的年轻人;另一方面,随着我国教育政策的不断改善,青年群体人均受教育水平逐年上升,这在客观上促进了教育水平对于青年群体初职地位获得的影响。

(三)相对影响强度变迁趋势分析

为比较家庭地位与子代受教育水平对青年群体初职地位的相对影响强度,本文已对受访者初职地位、家庭地位以及子代初入职前受教育程度进行过标准化处理,这将使得同一模型中经过标准化处理后的变量系数之间可以直接进行比较。我们将通过“相对影响强度”指标与“净相对影响强度”指标对二者进行比较,同时进行趋势变迁分析。

所谓相对影响强度(Relative Intensity,记为RI),主要是对每个求职组中子代教育水平相对于家庭地位对青年初职地位影响的系数进行比较,比值越大说明教育相对于家庭地位的相对影响强度越大,比值越小说明教育的相对影响强度越小。以布劳-邓肯地位获得模型为例,如果我们将受教育程度对个体地位获得的影响记为βED,而将家庭地位的影响记为βOD,那么相对影响强度具体计算方法如下:

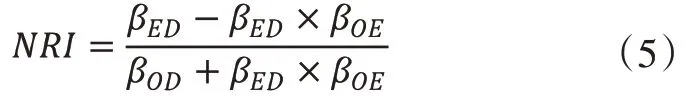

然而,RI 在计算逻辑上存在一定不足,即未排除父代地位通过子代教育对青年初职地位获得的间接影响。为此,本文将使用结构方程模型(SEM),以受访者初入职年份为单位,对青年初职地位获得模型重新进行估计,以排除在相对影响强度中父代地位通过子代教育对个体初职地位的间接影响。同样以OED 模型为例,“净相对影响强度”(Net Relative Intensity,记为NRI)的具体计算方法如下:

需要注意的是,本文所提出的“(净)相对影响强度”与社会流动研究中的社会流动率概念之间存在一定差异[10]。(净)相对影响强度关心的是教育与家庭地位对于青年群体初职地位获得相对影响强度的大小,以此体现社会开放性程度;而社会流动性研究则更加关注代际职业地位之间的关联性,缺乏对于自致性因素的考量。

基于多层次模型3 中的分析结果,我们可以同时估计历年受教育程度与家庭地位对青年地位获得的影响系数,由此而得到关于相对影响强度(RI)的散点图与lpoly 多项式平滑拟合曲线(如图3 所示)。三次项拟合结果表明,教育水平相对家庭地位的影响强度变化趋势表现为三个不同的阶段:首先,改革开放最初几年,RI 的变化较为平缓,说明改革开放初期受教育程度与家庭地位均对青年初职地位获得具有重要影响且变化幅度较小;其次,1985 年前后至2002 年前后,相对影响强度表现出明显的增长势头,说明在社会主义市场经济大发展时期,受教育程度在青年初职地位获得中所起的作用逐渐增大;再次,2003 年至2014年,RI曲线趋于平缓甚至呈现出一定的下降趋势。

图3 相对影响强度变化趋势

以受访者求职年份为单位,运用结构方程模型(SEM)对青年初职地位获得模型进行重新估计,得到了更加纯净的相对影响强度变化趋势(如图4所示)⑥。结果表明,运用4 次项与5 次项对历年净相对影响强度指数进行拟合的结果最为稳定,且解释力更高。具体而言,在纳入家庭地位的间接影响之后,青年群体的受教育水平与家庭地位之间呈现出一种“W 型”趋势。这与李路路、朱斌2015年提出的“波浪式变化”不谋而合[10]。“W型”趋势分为四个不同阶段:第一阶段为1977年至1984年。改革开放初期,市场机会决定人们的职业地位获得,以家庭地位为代表的先赋性因素的作用相对上升,因此这一时期的净相对影响指数表现为短暂的下降趋势。第二阶段为1985 年至2002 年。改革深入期,市场化力量逐渐增强,教育所代表的自致性因素在青年初职地位获得中发挥作用的权重逐渐上升。第三阶段为2003 年至2008 年。大学扩招使得该时期大学毕业生的文凭相对贬值,家庭地位在青年群体就业中的比重又重新上升,因此净相对影响指数呈下降之势,然而这种局面并未持续很长时间。第四阶段为2009 年至2014 年。这一时期净教育的相对影响呈上升趋势,显示出伴随着信息技术革命的浪潮来临,技术创新已成为经济高质量增长的关键因素,使得教育的相对重要性上升。

图4 净相对影响强度趋势的多次项拟合

五、结论与讨论

本文系统考察了家庭社会地位与教育水平对青年群体初职地位获得的影响,并对二者的相对影响强度及其变化趋势进行了细致分析。研究发现:(1)家庭地位对青年群体初职地位获得的影响呈现出一定的波动性,而教育水平的影响持续上升;(2)进一步比较二者的相对影响强度与净相对影响强度后发现,改革开放以来我国社会开放性呈“W 型”趋势。具体而言,改革初期家庭地位对于青年初职地位存在持续影响,导致净相对影响强度有所降低,而后伴随经济体制改革深入,以教育水平为代表的自致性因素在青年初职地位获得过程中的作用越来越大;高校扩招后,高校毕业生剧增,文凭相对贬值,教育对于青年地位影响的相对强度下降;然而这一趋势在2010年后有所改观,信息技术革命推动产业结构变革,教育的相对重要性逐渐增加,教育的净相对影响强度重新呈上升之势。该结论不但与相关研究结论可以相互印证[10-11],而且增加了对于2010年后变化趋势的估计。

现代化理论认为,随着市场化程度的提升,先赋性因素作用应该趋于降低,自致性因素作用应不断升高。而按照社会-政治逻辑对现代化理论的批评,社会流动模式的发展不仅受到技术经济理性因素的影响,同时还与特定社会的历史、文化等传统因素息息相关。本文分析结果显示,先赋性因素对青年初职地位获得的影响作用在改革开放后虽然呈现出一定的波动性,但并未在统计上表现出明显变化。这一方面说明先赋性因素在中国青年群体初职地位获得过程中仍然发挥着重要的基础性作用,另一方面则表明没有明显证据表明中国社会流动性降低,“阶层固化”状况严重。实际上,自致性因素对青年初职地位获得的影响在不断增高,相对于家庭地位作用的相对影响强度表现出W 型趋势,说明尽管以绩效原则为导向的劳动力市场在中国社会已逐渐形成,社会开放性程度增加,但这种增长在改革开放初期以及大学扩招之后存在一定程度降低,市场化快速发展的力量随后将其消解掉,能否获得较高的教育水平将仍然是青年群体能否在初职就业过程中取得较高职业地位的关键。然而,为什么教育的单独作用呈单调上升趋势?原因显而易见,教育的部分作用是家庭地位通过教育发挥的,一旦扣除掉这部分来自家庭的影响[10],就会使得教育的相对作用强度表现出一定起伏。综上,本文认为改革开放后伴随社会主义市场经济的飞速发展,我国总体社会开放性水平得到有效提升,青年群体将会有更多机会通过教育途径来改善并提升阶层地位,而家庭地位在此过程中所发挥的基础性作用亦不容忽视。

本文存在一定不足。第一,未将改革开放前青年群体初职地位获得影响因素及其变化趋势纳入研究框架之中。原因有二:一是受数据所限,缺乏足够的样本进行分析;二是考虑到“文革”前中国社会特殊的阶层结构,对社会经济地位指数的适用性存在争议。第二,由于缺乏适当的识别机制,没有对特定群体如农民工、大学生初职就业影响因素的趋势变迁分开进行讨论。这些都有待以后更多实证研究来做更为细致的检验。

注释

①在原始数据中,初职信息有效样本量为5426 个,用前职信息替换的有效样本量为36 个,用现职信息进行替换的有效样本量为2285个。在此基础上,本文还根据受访者的工作经历以及是否有农业生产经历信息,对职业为农民的样本进行了填补,共计6922个,填补后的农民样本入职年份用受访者现职入职年份的有效变量进行填补。感兴趣的读者可与作者邮件联系(zhuyi_bard@163.com)。

②如初职为填补变量,则入职年份对应受访者前职或现职入职年份。

④总体而言,女性的平均职业经济地位为31.14(s.d.=10.86),男性的平均职业经济地位为29.55(s.d.=9.57)。

⑤本文趋势估计均使用stata 中lpoly 命令得出,按照实际情况,选取适当的平方度(degree=3)进行拟合。

⑥各年相对强度影响系数基于结构方程模型回归结果系数得来,图4 中排除了1999 年的极大值8.93 与2002 年的极小值-16.04,感兴趣读者可与作者联系。