探讨急性心肌梗死合并心源性休克的药物治疗

2021-01-23李胜海

李胜海,李 爽

(吉林市化工医院心内科,吉林 吉林 132021)

急性心肌梗死并发心源性休克是当下临床较为多见的心血管病症,是指机体受心排出量及血流灌注供应不足影响继而引发缺血和缺氧及微循环功能障碍的一组疾病,威胁性较高。临床对此病多采取西药予以诊治,旨在降低死亡率、改善预后。左卡尼汀属水溶性季铵类化合物,可对脂肪酸氧化进程产生促进作用,修复已受损心肌细胞,进而实现心肌收缩功能的改善目的[1]。为深入探究左卡尼汀于急性心肌梗死并发心源性休克诊治中的具体运用效果,本院对2017.06~2019.06收诊患者(68例)实施研究,以左卡尼汀、左卡尼汀+多巴胺分组,具体如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究时间段2017.06~2019.06,探究对象为此时间段本院接治的伴急性心肌梗并发心源性休克患者,合计68例。纳入标准:全方位诊断满足《内科学》中急性心肌梗死确诊标准[2];少尿甚至无尿;满足《中药新药临床指导准则》中诊断标准;患者知情研究。排除标准:研究药物禁忌证;并发其他类型休克,如感染性及低血容量性。按分别抽样法分组,可分为对照组(n=34)和观察组(n=34),对照组男女数量之比20:14;年龄临界范围78岁、45岁,年龄(60.54±5.38)岁;病程1~15 h,均程(8.45±3.14)h;观察组男女数量之比22:12;年龄临界范围76岁、48岁,年龄(61.54±4.38)岁;病程1~15h,均程(8.45±3.14)h。两组相关性资料行对比分析,如若P>0.05,则具比较价值。

1.2 方法

对照组于研究中采取常规药物诊治,予患者吸氧、纠正电介质及补液等对症治疗,同时给予患者左卡尼汀,剂量为3.0g,并与葡萄糖液混合行静脉给药,1次/d,连续用药1周。

观察组辅以协同给药模式(左卡尼汀+多巴胺),左卡尼汀给药频率及时间均参考对照组,另予患者多巴胺,设定初始剂量2 g(kg·min),逐渐增加剂量,最大限度不超过10 g(kg·min),持续给药1周。

1.3 观察指标

①临床治疗效果。给药24 h后,血压水平达正常数值,相关性症状及体征消失为显效;给药48 h后,血压水平维持稳定,相关性症状及体征出现一定缓解为有效;未满足以上指标为无效。总有效率=显效率+有效率

②血压及脉率。对两组舒张压、收缩压及脉率实施有效评价。

1.4 统计学方法

借助SPSS 20.0软件行数据整合分析,血压及脉率用“±s”表示,以t检验。治疗效果用率表示,以x²验证,P<0.05有统计学意义。

2 结 果

2.1 临床治疗效果

统计数据分析,观察组显效、有效及无效分别达18例、15例、1例,对照组显效、有效及无效分别达15例、12例、7例,相比之下,观察组有效率更高P<0.05(x2=5.100,P=0.024)

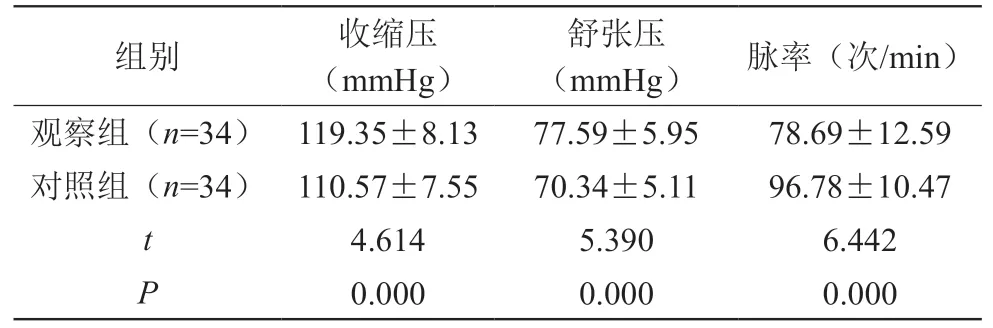

2.2 血压及脉率

研究结果表明,观察组收缩压、舒张压及脉率改善幅度较对照组更为明显,具统计学差异P<0.05,详情见下表。

表1 血压及脉率(±s)

表1 血压及脉率(±s)

组别 收缩压(mmHg)舒张压(mmHg) 脉率(次/min)观察组(n=34)119.35±8.13 77.59±5.95 78.69±12.59对照组(n=34)110.57±7.55 70.34±5.11 96.78±10.47 t 4.614 5.390 6.442 P 0.000 0.000 0.000

3 讨 论

急性心肌梗死是由于冠状动脉窄小、血供不足致使心肌呈缺血状态,继而引发坏死的一种疾病,该病一旦发生,可使患者出现低血压、低血糖等表现,同时伴心率失常,最终诱发休克,对患者身心健康产生较大影响,此类疾病多以心源性休克出现,近年来患病率逐渐增升[3]。现阶段,临床对此病常采取药物予以诊治,尤其是正性肌力药物,旨在改善心肌缺氧,提升心排血量。

本研究结果显示,观察组总有效率、血压及脉率相比于对照组具显著优势P<0.05,提示左卡尼汀协同多巴胺诊治效果优良。分析原因:左卡尼汀是机体及食品中主要成分之一,用药后可促使细胞中长链脂肪酸流入线粒体,且加速使其分解ATP。对正常人而言,其心肌细胞富含左卡尼汀,当心肌处于坏死状态,左卡尼汀水平显著降低,此阶段心肌只能依靠其他途径获取能量,致使其代谢功能紊乱。而在此情况下,补偿一定的外源性左卡尼汀可进行脂肪酰辅酶A流经线粒体的促进,使氧化磷酸化维持正常水平,从而纠正已坏死心肌能量代谢,实现心肌功能修复目的。多巴胺于心肌中有正性肌力作用,可扩张血管及冠状动脉,强化心肌收缩力,改善患者心功能。两者协同使用,除加强机体免疫力外,亦能纠正微循环,拮抗心律失常及休克[4]。

综上所述,急性心肌梗死并发心源性休克采取左卡尼汀协同多巴胺治疗效果理想,可缓解临床症状,促进血压及脉率恢复,值得临床深入推广。