北京老城胡同交通特征分析与规划思考

2021-01-23盖春英陈冠男

彭 敏,盖春英,陈冠男

(北京市城市规划设计研究院,北京 100045)

引言

胡同是北京老城不可或缺的一部分,是北京城市发展的重要见证。胡同是非机动化时代的产物,机动车进入胡同,在方便居民出行的同时也带来一些不利的影响。目前,胡同交通相关规划主要出现在历史文化保护规划和街区控制性详细规划中,其研究重点偏重于胡同肌理、宽度的保护,对于胡同的交通组织、管理等研究较浅。实际上,胡同的交通功能、利用方式、交通管理等方面还存在一些争议,本文在分析北京老城胡同交通特征的基础上,对几个关键问题进行了探讨。

1 北京老城胡同概述

北京老城胡同总长度约272 km,占老城道路总长的35%。现存胡同中74.3%位于历史文化街区,8.7%位于风貌协调区,17%位于一般平房区。将这三部分保存有胡同的区域定义为胡同区域,其面积约25.3 km2,占老城面积的41.4%。

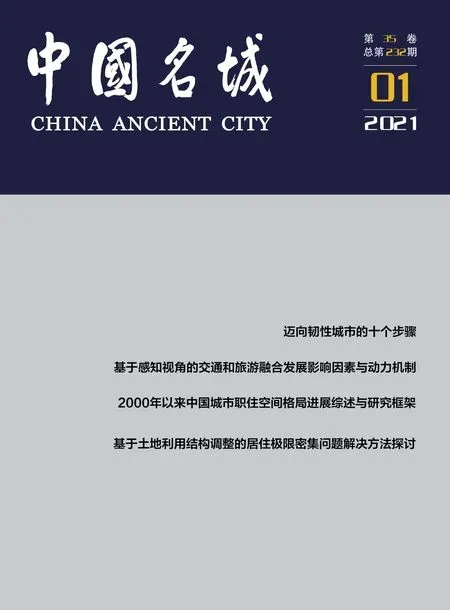

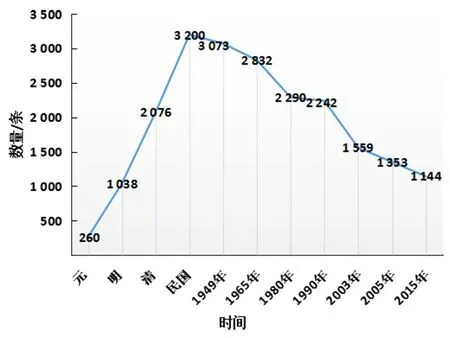

胡同区域按照主导功能不同可分为三类:以居住功能为主、以商业旅游为主以及以行政办公为主。总体而言,北京老城胡同区域的胡同以居住功能为主。数量方面,从元代至民国,胡同的数量逐步增加;新中国成立后,由于老城改造工作的推进,胡同数量逐渐减少,2005年仅余1 353条[1],2015年为1 144条①(图1)。近些年老城内大拆大建模式的更新改造逐渐减少,“微循环、小步走、有机更新”成为更新改造的主流思想,胡同得以相对完整的保存。宽度方面,元时期胡同宽约9.2 m,明清逐渐出现更窄的胡同。现今北京老城胡同宽度普遍较窄,6 m及以上仅占胡同全部长度的11%,89%的胡同在6 m以下(图2)。形态方面,历经800多年的历史演变,北京的胡同类型从简单划一到繁杂混合,从经典有序到模糊无序[2],胡同形态可抽象为鱼骨形、篦梳形、长格栅形等8种线型的组合。

图1 北京老城胡同数量变化

图2 北京老城胡同宽度统计(2015年)

2 北京老城胡同的交通特征

2.1 胡同的网络特征

单片的胡同区域内部道路以胡同为主,外部一般由4条城市道路围合而成。就路网密度(含胡同)而言,胡同区域道路网密度高达13.8 km/km2,远高于北京中心城区的道路网密度。因此,胡同区域天然就是“小街区、密路网”。

典型的胡同为东西走向,由南至北整齐排列,如东四三条至东四八条、南锣鼓巷历史文化街区(图3)等,其路网为方格网布局,胡同以东西向居多,间距约为50—80 m;南北走向胡同少,间距约为300—500 m。而明代外城形成的大量宽窄不一、走向灵活的街巷胡同,即现今的鲜鱼口、大栅栏等地区(图4),其路网呈自由式布局,胡同平均间距约为80 m。

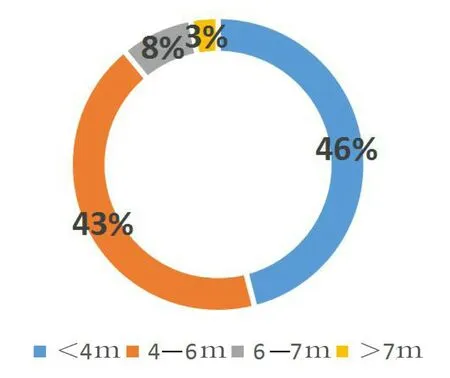

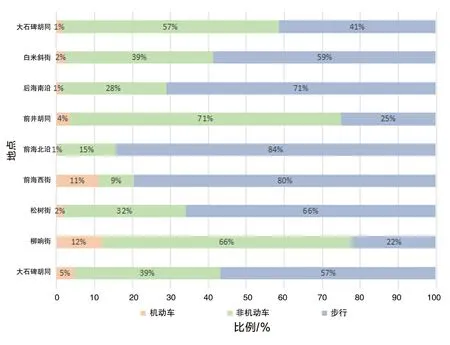

2.2 胡同现状主导交通方式分析

2016年8月某工作日,对典型胡同区域进行交通流量进行15 h(6:00—21:00)实地调查。调查数据表明,不管是居住类还是商业旅游类的胡同区域,胡同内机动车出行比例均较小,均值约为12%;非机动车和步行交通出行比例均值高达88%(图5—6)。

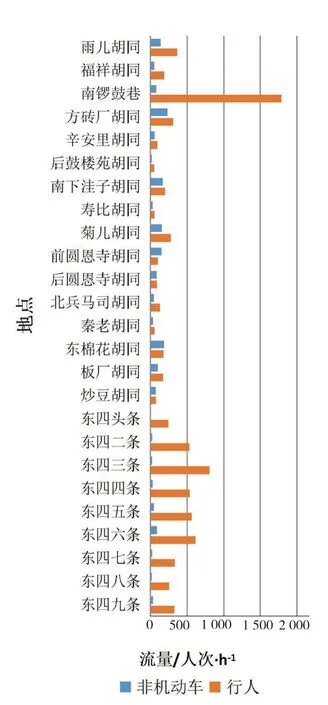

2.3 胡同现状交通流量分析

机动车流量方面,通过北京市交通模型测算发现,老城内城市干道(快速路、主干路、次干路)承担超过60%的流量,胡同承担约15%的流量。胡同在整个路网中起集散作用,在交通流量分配中处于辅助地位。实地交通观测数据也表明,老城大部分胡同的机动车高峰小时流量都不足50 pcu/h,仅有少量相对宽、直的胡同机动车高峰小时流量达到300 pcu/h。

非机动车与行人流量方面,居住类型胡同的行人、非机动车早高峰小时流量在500人次/h以内,而商旅类胡同行人流量远大于居住类胡同(图7)。

3 北京老城胡同的功能定位

图3 南锣鼓巷历史街区胡同肌理

图4 鲜鱼口历史街区胡同肌理

图5 东四北地区胡同高峰时段出行方式构成

图6 什刹海地区胡同高峰时段出行方式构成

图7 典型胡同早高峰小时非机动车与行人流量

胡同总里程约占北京老城道路总里程的35%,是老城道路交通体系的重要组成部分。胡同服务于周边居民日常生活、工作出行,起交通微循环作用②,从元代至今一直是百姓们出入家门的通道,其作为出行通道的功能一直未改变,尤其对于步行和自行车出行,胡同更是主要出行道路。同时,胡同是市政管线铺设的主通道,也是重要的消防应急通道。

除作为道路的基本功能外,胡同也被赋予更多的功能与价值。胡同是胡同区域居民最重要的公共空间。也是构成北京老城传统风貌的关键一环,本身具有极高的历史和文化价值,而历史积淀形成的文化底蕴和特有的民俗文化又带了旅游和经济价值。

4 关于北京胡同交通规划的几点思考

4.1 将胡同纳入城市道路体系的思考

4.1.1 国内现行道路分级体系

目前国内的道路分级体系主要体现在4个规范中。《城市道路交通规划设计规范》(GB5022095)与《城市道路工程设计规范》(CJJ37—2012)中,明确“城市道路交通规划应符合人与车交通分行,机动车与非机动车分道”的要求,也规定城市道路分为快速路、主干路、次干路与支路4类。其中对于城市支路规定红线宽度为15—30 m,机动车条数为2—4条,设计速度为20—40 km/h,最小机动车数宽度为3.25—3.75 m。城市道路分级是为发挥机动化效率而设的,是机动化的产物[3]。在现有的城市道路设计规范中,不涉及街巷胡同这类低等级道路;街巷胡同多为机非混行的状态,无法满足规范中“人车分离、机非分离”的要求和道路宽度的要求,目前街巷胡同并没有纳入现行城市道路体系内。

《城市居住区规划设计规范》(GB50180—2002)与《民用建筑设计通则》(GB50352—2005)中,对城市居住区内道路分为4级,其中居住区(级)道路在大城市中通常与城市支路同级,小区(级)路路面宽6—9 m,组团(级)路路面宽3—5 m,宅间小路路面宽度不小于2.5 m。胡同区域虽然大部分为居住区,却不同于普通的城市居住区。胡同宽度约为0.4—12 m,从宽度上属于居住区内部路,但2.5 m以下的胡同不在规范范围内。

4.1.2 胡同游离于现行城市道路体系外

胡同作为一种特殊的道路形式,既没有纳入城市道路的分级体系,也没有纳入居住区内道路。胡同游离于现行的城市道路体系之外,带来的问题主要有3点。

(1)胡同在规划管理上存在遗漏。以往的路网规划中,往往不涉及胡同,在规划图中也没有表现;在用地规划图中,常只对比较宽的胡同留白,窄的胡同没有表现。

(2)胡同的交通改造缺乏规范与技术指标。如胡同内交通标志的设置,由于胡同两侧多为平房四合院,是否应采取比现行国标小的形式,是否应设置特殊的交通标志,如限速标志、禁止非本地居民机动车通行的标志等;交通标线上,是否应引入交通标线,划分相应的通行权;胡同的铺装上,是采取城市道路普遍采用的沥青路面,还是条石等材质的铺装,这些目前都缺乏相应的规范。

(3)胡同容易成为交通执法的“灰色地带”。胡同处于公共与私密区域的交界,模糊的界限导致了居民对于胡同空间的混合使用[4]。如胡同内的机动车停车,部分居民认为“胡同是家门口的地方”。由于目前胡同不属于规范定义上的“城市道路”,对于胡同内是否可以划定车位,如何确定交通违章都会产生争议。

4.1.3 胡同纳入城市道路体系的理由

建议将胡同纳入北京城市道路体系,理由如下:(1)胡同在权属上是公共的,在用地性质上为道路设施用地;(2)胡同在使用上是公共的、开放的,所有人均可在胡同内通行;(3)胡同是居民日常交通出行的主要通道,胡同内的出行以自行车和步行交通为主,而非机动化交通也是城市交通的重要组成部分;(4)胡同纳入城市道路体系,将更有利于胡同的保护和管理。

参考国外如美国、日本、英国等国家的城市道路分级体系,其分级更加细化,对道路宽度的要求更加灵活。除常规的按照交通功能、交通流量分类外,还可以按照交通方式、管理部门等进行分级。北京也应建立更加细分的道路分级体系,将胡同纳入城市道路体系,可以作为城市支路的一种特殊形式,也可作为单独一个层级出现。《北京城市总体规划(2016—2035年)》以及正在编制的《首都功能核心区规划(2018—2035年)》中,胡同已经作为单独的道路层级出现。

4.2 胡同在交通上的利用问题

4.2.1 明确步行与非机动交通的主导地位

对于胡同交通,一种思路是“对胡同进行充分和合理的利用,可以有效缓解北京旧城区的交通压力”[5],认为胡同既为居民服务,又能实现微循环,可提供必要的、合理的过境交通服务。这种思路在一定时间内指导了当时的交通规划,例如在一些历史街区保护规划、交通专项规划中提出的“适度拓宽、打通胡同”,以改善区域的交通。另一种不同的声音是“交通微循环,胡同的灾难”[6],从胡同原生态风韵、安宁的生活以及公平方面,对交通微循环进行了批判。

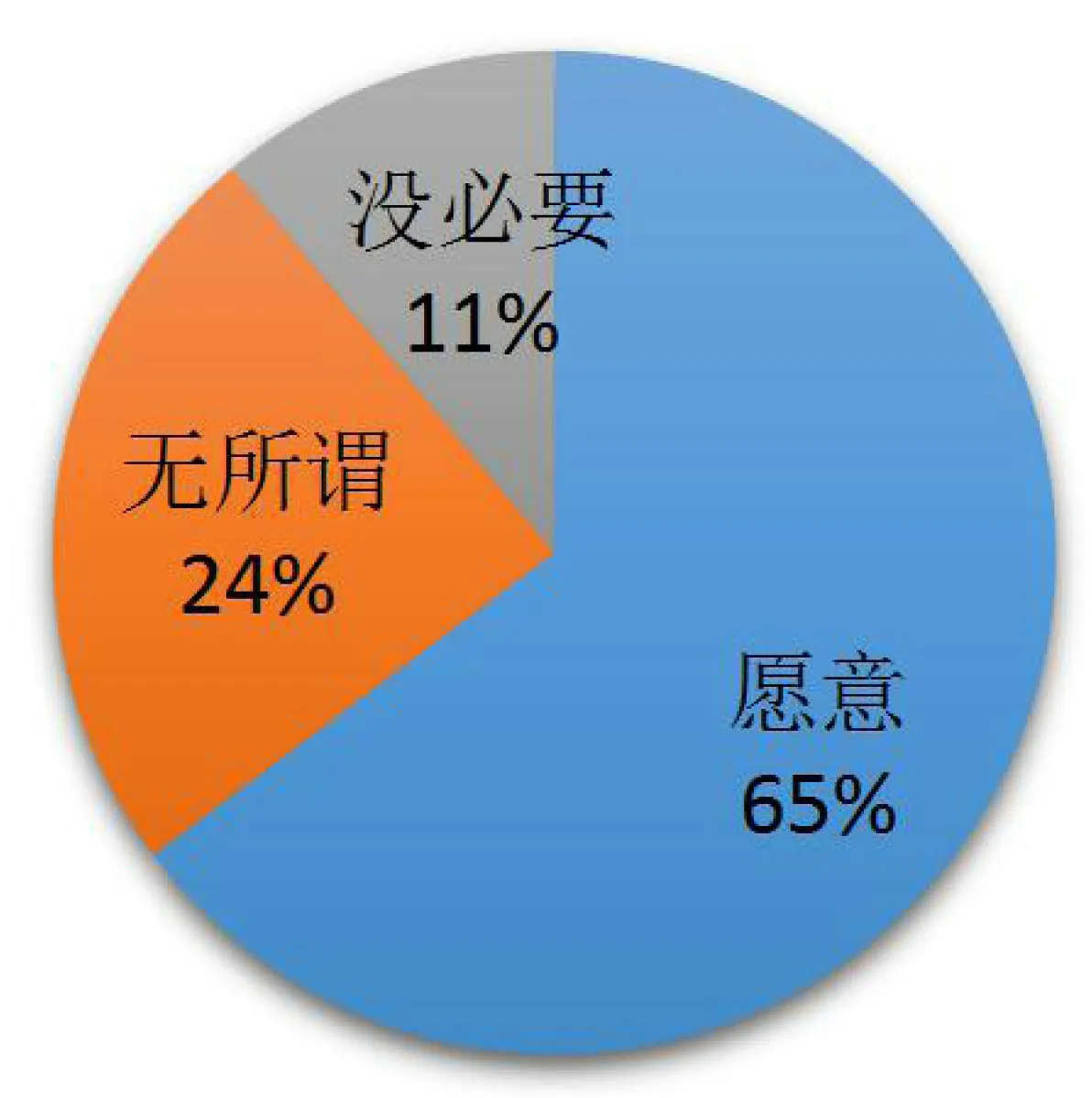

胡同的交通利用方式应尊重现实、放眼未来,明确步行和非机动车交通在胡同现状出行中占据主导地位,同时弱化对胡同机动车交通的关注。当前形势下,历史文化街区保护内涵从建筑保护延伸至所承载的文化传承。交通规划的目的不是为方便机动车出行,而应是促进风貌保护、文化传承,提升居民获得感与幸福感。根据主导功能不同,具体做法如下:(1)对于以居住功能为主的历史街区,应尽量减少机动车在胡同内的通行,还胡同宁静、安全的居住环境。2015年对南锣鼓巷街区居民的1 000余份问卷调查表明,65%的居民明确支持禁止胡同内行车(图8)。(2)对于政务服务区、已大面积改造为多层建筑的区域,胡同可以分流一部分交通流量,且满足机动车(小型汽车、微型公交车)通行的要求。(3)对于商业、旅游功能为主的胡同区域,应依据路网特征,适当允许部分条件较好的胡同通行机动车,尤其是公交车。商业旅游的核心地区,应适当设置步行街区。必须强调的是允许机动车通行的胡同,也不能引入过多的穿行机动车流量。且机动车在通行权上应弱于行人与非机动车,必须遵守限速行驶,礼让行人、非机动车等规定。

图8 胡同内禁止停车意愿分布

4.2.2 应允许部分胡同通行微型公交

由于北京老城的路网格局以及道路条件限制,现状地面公交线路多布设在城市干道上,存在线路重复系数较高、难以覆盖胡同内部区域的问题。现状核心区公交站点300 m范围内人口覆盖率约为89%,与规划的300 m范围内覆盖率100%仍有一定的差距。对于具备宽度条件的胡同,应结合实际需求考虑通行微型公交。此外,北京胡同区域人口老龄化程度较高,对地面公交的需求较高。地面公交刷卡数据显示,老年人刷卡占比高于30%。就老年人群体而言,到达公共服务场所也是一项挑战。80岁以下的人群中约50%的人无法轻松前往最近的超市、医院、邮局和银行,而60—69岁的人群约为20%[7]。从全年龄友好的角度出发,也应在部分胡同考虑设置线路灵活、小巧环保、串联公共服务场所的微型公交。

4.2.3 逐步减少胡同机动车停放

胡同停车是受到关注较多的问题,也是居民反映最多的交通问题。胡同里停车不仅涉及设施供需问题,而且事关历史风貌的保护、宜居城市的建设、公共空间的恢复以及消防安全。

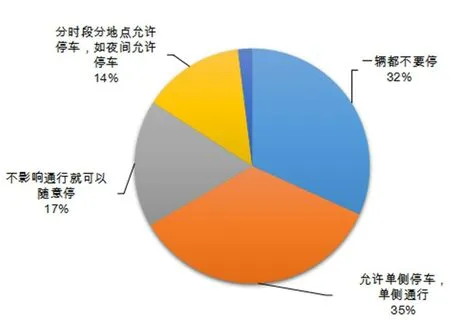

由于在机动车高速发展时期,北京胡同区域并未采取有效的机动车拥有量控制,导致胡同区域居民停车需求缺口大。2015年对南锣鼓巷居民的1 000余份问卷调查显示居民对于胡同停车的态度相对分散,仅32%支持一辆车都不停,对单停单行、分时分段停车的支持率合计高达49%(图9)。

在北京进行人口和非首都功能疏解的同时,也应客观看待当前的供需矛盾。对胡同停车应采用近远期结合的方式:近期胡同停车规划应以整顿停车秩序为首要目标,通过采取如限制外来机动车辆在胡同内停放,积极推进周边公建配套停车资源共享,允许部分胡同、干道夜间停车等措施,共同改善胡同停车问题。远期胡同停车规划应出台相应的措施、管理细则逐步减少胡同区域内机动车的保有量,并通过提高用车成本、提升公交服务等措施逐步减少机动车的使用需求。同时,继续推进既有停车资源的分时共享,在胡同区域外围谨慎地建设停车场,逐步实现胡同内不停车。

图9 胡同内停车认可度分布

4.3 胡同区域的交通管理

4.3.1 国内外相关管理方案

梳理国内外历史街区和城市核心区的相关交通管理方案,大致可以分为3类。

(1)交通拥堵收费区[8]:以伦敦、斯德哥尔摩等为代表,其实施目的是为了应对中心区的交通拥堵和环境问题。同时配套实施的交通管理方案包括:仅限当地居民的路内停车管制区、低排放区、住宅20 mph(约32.19 km/h)限速区等。

(2)宁静交通区:交通安宁化已成为欧洲城市广泛采取的小型汽车交通管制手段,覆盖大部分中心城区。以巴黎为例,经过20多年的持续实践,巴黎内城有近70个安宁化街区,覆盖全市37%的城市道路,其中大部分为传统的历史街区,目前仍是重要的生活性街区[9]。同时配套实施的交通管理方案还包括机动车限速、非机动车优先通行等。

(3)步行街区:步行区作为一种城市中心复兴的重要规划策略,是实现古城整体保护的一项重要措施,在不少城市中心区得以实施。就交通方式而言,步行街区可以分为两种,一种是纯步行区,禁止机动车进入(消防车、救护车等特种车辆除外);另一种是允许特定的车辆,如只允许本地居民机动车辆进入的步行街区,需要采取相应的交通安宁措施以保障步行的绝对优先权。此外,步行街区一般允许自行车进入,行人与自行车具有同等的使用权,但是行人拥有优先权,自行车须以步行速度通行[10]。

一项交通管理方案的出台,往往需要经过前期周密的研究,广泛征求利益相关者的意见,并可选取某一片区作为试验区,在实践中不断调整优化。交通管理政策不是一蹴而就的,必须经历一个由局部实行到全面推广的过程。

4.3.2 北京胡同交通管理的实践

近年来,北京在胡同管理上已经进行了一些有益的探索。如出台具有胡同特色的《东城区街巷胡同环境管理工作细则》;在胡同区域引入第三方物业服务,探索“社区服务+物业管理+居民自治”的准物业管理模式;遵照《北京市机动车停车管理办法》,充分发挥街道的平台作用,实施辖区内机动车停车治理,鼓励居民积极参与胡同管理,采用类似“停车自管会”的形式,缓解矛盾。

在实行有益探索的同时,也应客观认识到当前胡同交通管理的不足。由于缺乏地方性法规的支持,部分历史街区实行的诸如禁止外来机动车在胡同内停放、禁止穿越胡同区域等措施缺乏法理上的依据。又如胡同的交通违章执法,具有执法权的公安机关交通管理部门由于警力不足、法不责众等原因,执法并不严格;目前街道或物业公司对机动车违停等交通违章并不具备执法权,全面实施严格执法尚需时日。

4.3.3 规划案例

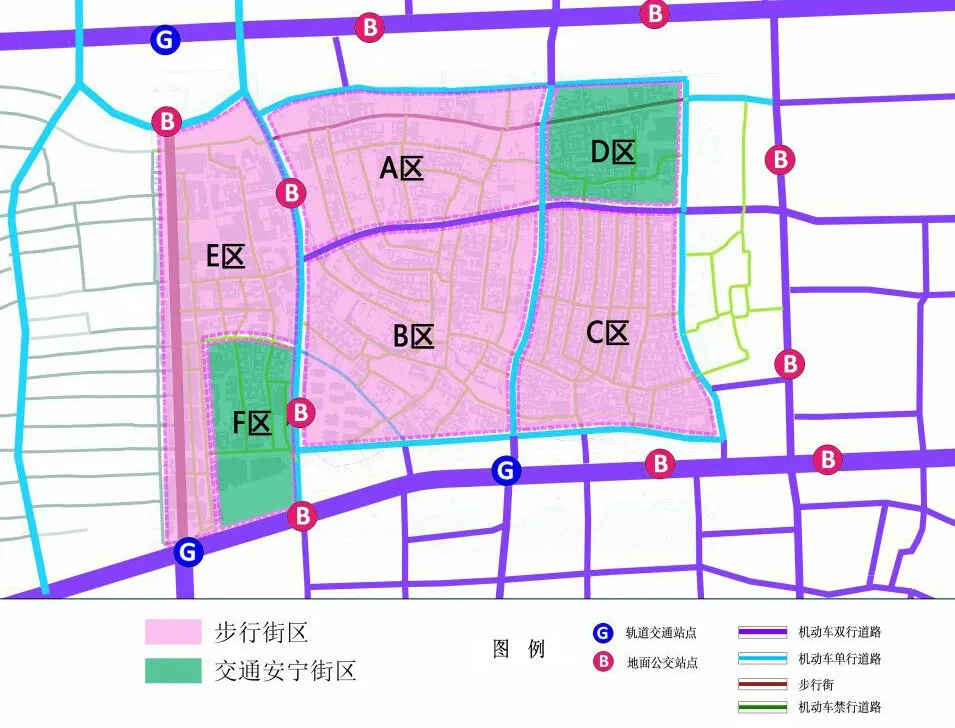

北京胡同区域各有特点,无论采取何种交通管理方案,其目的都是为了更好的保护历史文化、提升城市环境品质。以前门地区为例,其中前门西区为传统商业街区,前门东区规划为以居住功能为主的综合街区,以“老胡同,新生活”为整体规划目标。交通规划上,紧扣前门地区整体规划目标,遵循人性化、公平性的原则,依托前门地区丰富的公共交通资源,在适度优化规划道路网、调整交通组织的基础上,提出前门地区的交通管理方案(图10)。其中,前门西区的E区、东区的A、B、C区规划为步行街区,同时为胡同无机动车停车区;前门西区的F区、东区的D区规划为交通安宁区,同时为机动车20 km/h限速区。交通管理方案是一个综合性的方案,在限制和引导机动车出行的同时,还应同步提升公共交通服务水平,优化步行与自行车交通环境,给予交通参与者更多的选择权。

5 结语

尊重历史、突出特色、利于实施是北京老城胡同交通规划首要考虑的因素,应在充分把握胡同交通特征的基础上,研究协调胡同风貌保护与现代交通需求的对策,以创造更宜居、更和谐的城市生活环境。

对胡同交通的研究是动态且持续的过程。胡同作为一种特殊的道路形式,在当前的交通规划、设计以及管理上,还缺乏足够的重视。文中所提出的将胡同纳入城市道路体系、对胡同的机动车行车与停放的研究、对胡同交通管理的建议,仅是在实际工作中的一些总结与思考。关于老城胡同区域微型公交系统、区域特殊的交通政策、胡同公共空间规划等都值得深入研究。

图10 前门地区交通管理规划分区

注释:

① 2015 年胡同条数的数据通过调查得到,其中有名称的胡同1 044条,没有名称约100 条。

② “交通微循环”是指发生在支路上的人、车流动。本文参考文献[6]中的微循环特指机动车的微循环,实际上交通微循环也包括行人、非机动车的流动。