基于层次分析法的苏州古城墙廊道遗产资源评价

2021-01-23刘立鼎郭明友

刘立鼎,郭明友

(苏州大学金螳螂建筑学院,苏州 215000)

引言

苏州古城墙及其周边一系列文化遗产资源在空间的分布上呈现明显的线性分布,因此可以将其整合为一个以古城墙为主题的具备多种功能与形式的遗产廊道(图1)。苏州古城历史底蕴深厚,各个文化遗产资源作为各历史时期的遗留数量多、分布广、种类杂。对各类遗产资源进行分类与定量分析,进而根据建立的价值体系进行准确、系统的评价,也是构建苏州古城墙遗产廊道的重要依据和前提。

图1 苏州古城墙及沿线文化遗产分布图

在传统的遗产资源评价之中,往往采用定性研究的评价方式,其结论的得出过程难免受到主观因素的影响,因而其结果常常被认为难以采信。遗产廊道中各个项目类型复杂,相互关联,数量较多,简单的定性分析不足以对其进行精确且系统性的分析,单纯的定量分析也无法对遗产廊道内复杂多样的现状问题进行分析。因此对于遗产廊道的构建与资源评价分析应当采用综合的分析方法[1]。因此基于定性与定量相结合的方式,采取德尔菲法结合层次分析法进行遗产资源的综合评价是较为合适的。廊道遗产资源综合评价应当结合苏州城墙及其周边文化遗产资源的现状进行分类、评价和统计,通过层次分析法,建立苏州古城墙遗产廊道资源评价体系,对苏州古城墙遗产廊道文化遗产进行量化分析,并将评价结果进行登记录入,为苏州古城墙遗产廊道的构建研究提供数据支撑,这也是后续遗产廊道保护、展示等的重要依据[2]。

1 研究方法

对于苏州古城墙廊道遗产的资源评价,应当基于其复杂性与系统性的情况,采取定量与定性相结合的研究方法进行评价。其中定性分析部分包括采用专家调查打分、通过层次分析法建立三层遗产资源价值体系,其后通过定量分析的方式,在若干指标层评价因子上确定各个因子的权重,之后运用德尔菲法,综合调查打分情况和权重,通过数学模型对遗产资源进行计算,得到综合评价得分。

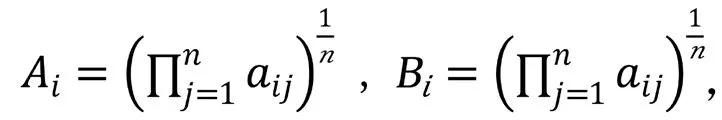

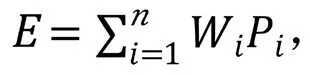

首先明确研究对象与研究目的,然后根据目标层、指标层、因子层3个层次建立资源评价体系,引入数学公式建立评价模型,其次根据专家调查打分确定3层评价体系中各项目的权重,再次广泛调查给各遗产资源各项评价因子打分,最后通过综合评价模型整合各项价值因子得到综合评价结果[3-5]。

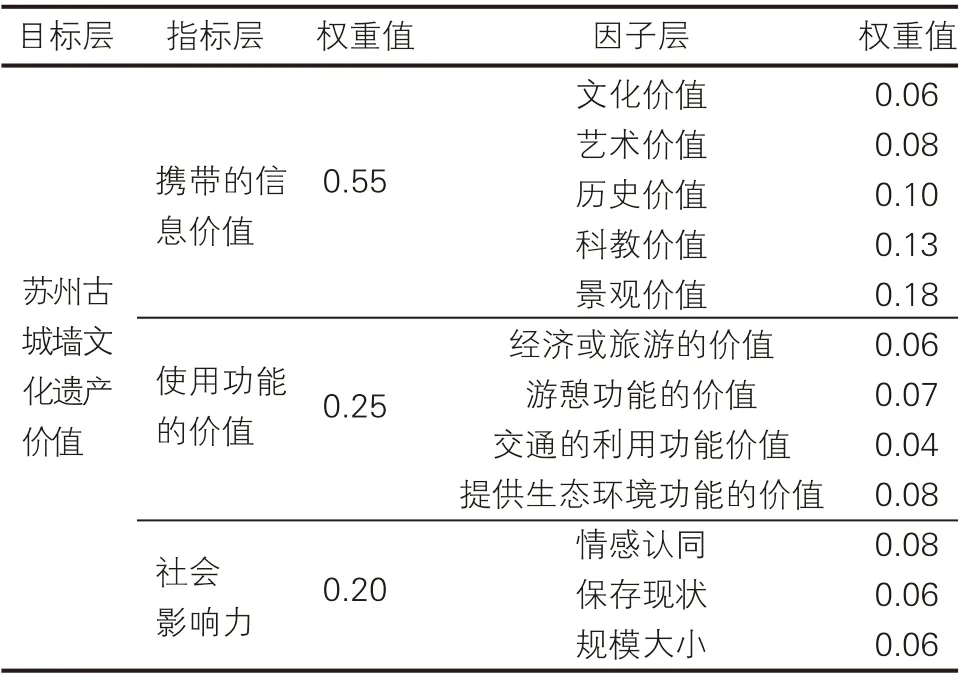

苏州古城墙廊道遗产资源价值主要包括遗产所携带的信息价值、遗产供使用的功能价值及遗产所具备的社会影响力,三者构成了评价体系中的指标层。因子层内包含了各单项评价因子,信息价值包括景观价值、科教价值、历史价值、文化价值和艺术价值;使用价值包括生态价值、交通价值、游憩价值和经济价值;社会价值代表对社会的影响力,包括情感认同、保存现状、规模大小的价值因子。根据评价体系同层次指标间的相对重要性结合专家打分与比较分析法构造判断矩阵,通过几何平均法得到各指标因子的权重值(表1)。

表1 苏州古城墙廊道遗产资源评价体系及其权重表

其中aij是判断矩阵中的第i行第j列的数据,Wi为第i个因子的权重值。

为获得各文化遗产评价指标最终的量化分析结果,通过广泛调查,采用专家打分法对各遗产各指标评价因子进行打分,通过模糊打分法的方式赋予文化遗产资源各个评价因子模糊分值评价,其中单项因子的分值数值为百分制。

2 研究内容

根据苏州市测绘局2019年提供的苏州古城墙测绘数据[6]、实地走访及卫星遥感影像,结合苏州古城墙附近的用地情况,参考了苏州市古城墙博物馆展示的古文物保护情况和资料,同时参阅了以往古城墙遗产廊道的相关研究文献[7-8],考虑到苏州城墙廊道尺度与周边遗产分布状况,确定苏州古城墙遗产廊道宽度为城墙内外两侧500 m,将这个范围内的文化遗产列入调查之中。

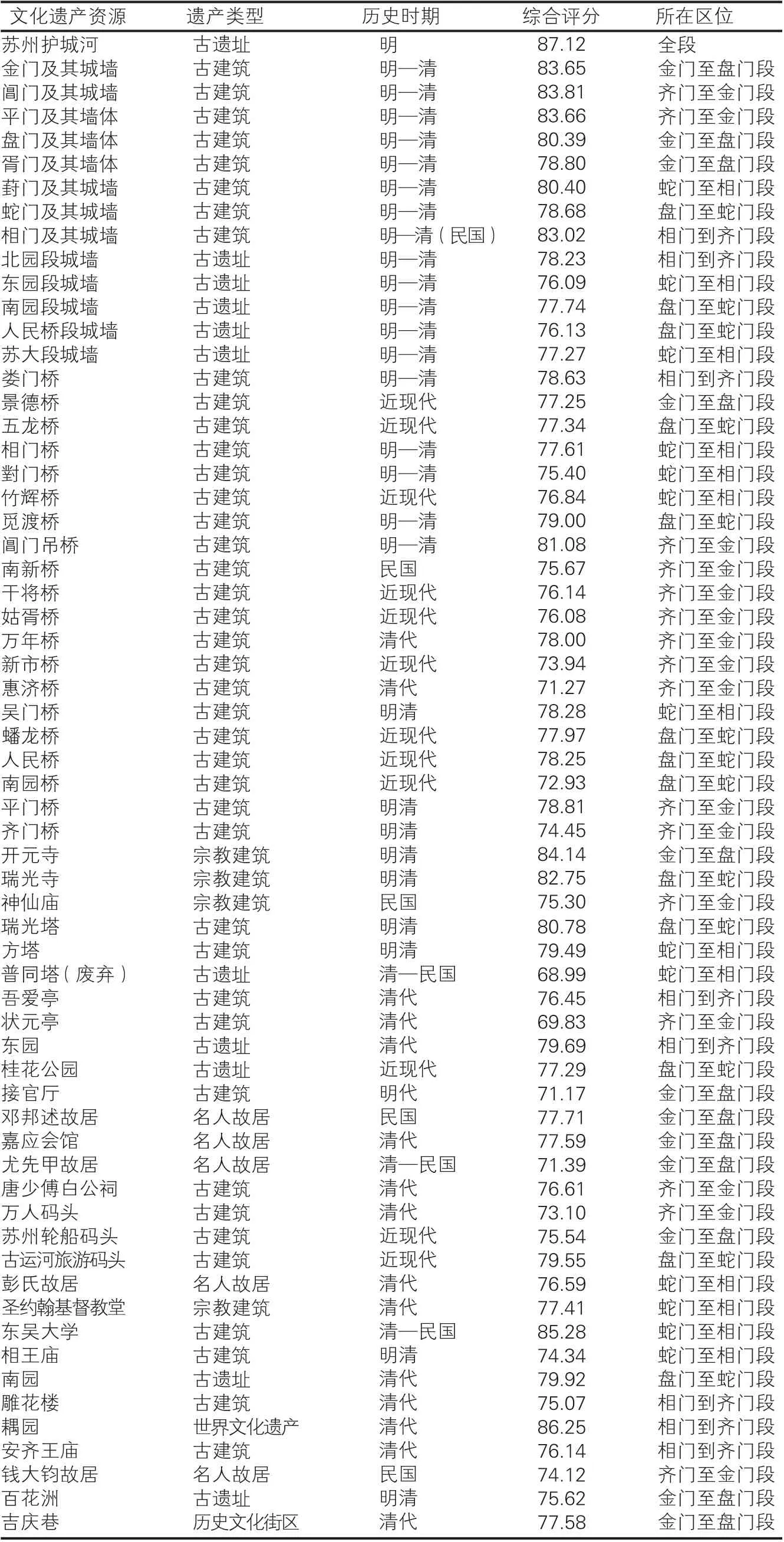

表2 苏州古城墙遗产登记

根据苏州古城墙遗址的空间分布特点及其周边遗产分布状况,将苏州古城墙廊道分为五段,从相门到齐门段、齐门至金门段、金门至盘门段、盘门至蛇门段、蛇门至相门段。根据这些分段对廊道文化遗产展开调研。

基于苏州古城墙博物馆的资料参考,在大量实地调研的基础上,排除已经消失或废弃的遗产点,各类文化遗产一共63处。并根据德尔菲法得到的结果,通过数据的处理,得到了最终的古城墙沿线文化遗产的评价结果(表2)。

3 研究结果

问卷发放80份,回收60份,结合定性的方式进行分析,将所有被评价的遗产资源按照得分大小进行排列,得知小于70分的遗产资源综合评价结果较低,主要原因为这些古迹往往半损毁状态,现存的为建筑遗址。例如普同塔毁于“文革”,最终未能得到重建,原址建有遗址建筑并且保留了原名。而得分70以上的都具备一定影响力,遗产价值较高,并且也发挥了一定的城市功能,与城市生活的互动性很强。根据定量分析与定性分析相结合得出的结论,排除掉误差,以70分以上为准,甄选出61处文化遗产,并将其录入遗产廊道的节点之中以用于苏州古城墙遗产廊道的构建。

对苏州古城墙廊道遗产资源的综合评价结果进行数据对比分析,7 5 分以上、8 0 分以下的文化遗产资源占比最大,数量有3 9 个,约占总数量的62%;80分以上、85以下,70分以上、75分以下的文化遗产资源分别有10个、9个,约占总数量的16%、14%;85以上的文化遗产仅有3处,分别是苏州护城河、耦园、东吴大学,约占5%;70分以下2处,占比3%。结果说明苏州古城墙遗产廊道上的现存大部分文化遗产具备很好的遗产价值和社会影响,这些遗产大多具备良好的观赏性,同时也发挥着重要的城市功能,例如交通、休憩等。个别文化遗产因为现存情况不好,可以发挥的影响力与遗产价值并不大,因此可以据以上筛选一共61处文化遗产作为苏州古城墙遗产廊道的构建材料和节点。

3.1 现状分析

通过对于苏州古城墙廊道遗产资源的综合评价结果的观察与分析,发现文化遗产资源的评价结果得分往往与其携带信息、保护级别、与城市功能的结合关系很大。首先是携带信息价值高的文化遗产往往更受到重视,因其所携带的信息对今天具有重大的科研与教育价值,因此在城市建设的活动中,这些文化遗产往往更受重视,所受到的保护力度更大,更能够在不同历史时期中保留下来。例如苏州的10座城门,因为其独特的历史文化价值与建筑形式得以在高速的城市化建设中避免拆除或得以重建。包括耦园这个世界文化遗产在内,市级文化遗产保护单位约占所有登记的文化遗产的60%,保护级别越高,保留下来完整性越高,所能产生的社会影响越大,遗产廊道内保护情况最好、综合评价较高的是世界文化遗产,其次是国家重点文物保护单位、省级文物保护单位,市级文物保护单位的文化遗产保护情况稍好,没有保护级别的文化遗产则是保护情况最差的。除此之外,与城市功能结合较好的文化遗产评价结果也较高,以苏州古城墙为例,城墙与护城河在古代是城池防御的重要设施,因此城墙与护城河在历朝历代都得到了大规模的维护和修建,最早可追溯至春秋时期的吴国夫差时期,现在所见到城池基本形制为南宋时期所制,城墙主体则是明清建筑。城门外的几座横跨护城河的桥梁也有很多是以清代桥梁为基、加装钢筋混凝土加固重修的。另外某些古遗迹改建为公园后发挥着重要的生态和游憩功能,因此得到了很好的延续。同时,宗教建筑以其特殊的城市功能使得自身延续性非常高,能够在时代发展中一直保留。文化遗产的保护情况也使得这些文化遗产能够更好地发挥城市功能,反过来促进了自身的保护。与此同时,区位偏僻、无人问津的文化遗产没有与城市功能产生很好的互动,其保护情况往往令人担忧。

3.2 存在问题

文化遗产保护力度不足。在古城墙沿线的众多已登记的文化遗产之中,保护等级越高、区位条件越好的文化遗产保护现状越好,但是还是有众多的文化遗产因为区位条件差、名气低而无人问津、不受重视,甚至这些节点都没得到区级的文物保护单位名额,因而这些文化遗产虽然具备良好的历史文化和艺术价值,却仍无法避免的逐步陷入废弃的窘境。举例而言,作为世界遗产的耦园保护等级最高,名气最大,因此在本次所统计的文化遗产之中,修复和保护力度最大,配套设施最完善,客流量以及受到的关注度最高,综合评分也较高;反观北张家巷雕花楼,因远离中心城区以及其他重点文物保护单位或历史街区,交通可达性不强,保护等级也在区级以下,知名度较低,缺乏保护而沦为民居,这座雕花楼作为一座全木质结构的雕花楼阁虽然具备一定的文化艺术价值,但是受到的保护力度较小,保存现状堪忧,如果不经实地调研,也只能在文献资料中找到一些关于它的描述。

文化遗产整合力度不强。对于目前苏州市的文化遗产保护规划而言,文物古迹的保护运营工作是单点式的。对古城墙而言,本应作为一个整体性的文化遗产,而现实却是各城门由不同的分属单位管辖,互不统属,分开运营,这其实并不利于城市文化遗产的总体保护与规划,甚至会影响到各自的关系,使得明明属于同一历史古迹的文化遗产呈现出不同的保护状况,割裂了城市纽带的作用。例如苏州古城墙的各个城门,具备同样的历史文化背景,本该是一个整体,而目前的苏州城墙保护策略往往是分而治之,对于城门区域重点保护与修复,对于各段墙体并不重视,使其作为土体变为绿化的一部分,各个城门之间联系不深,保护单位互不相关,保护等级高低不一,最高为国家级,最低为市级,若是能将各城门与城墙乃至护城河作为一个整体统合起来,效仿南京城墙进行城墙全段的遗产申报,也有可能成功申报世界遗产,获取更大的保护力度与影响力。

3.3 未来展望

苏州古城墙及其周边历史文化遗产呈现线性分布的特点,具体表现为沿线性的城墙内外两侧分布。可根据这一特征,通过构建遗产廊道将线性空间分布的遗产点串联起来,形成一个遗产保护的整体区域,这将对文化遗产的保护、旅游经济的提振、生态环境的提升具有积极意义。城墙类的线性遗产往往具备相似的空间特征,天然具备构建遗产廊道的可能性,国内其他地区的城墙遗产廊道建设也为苏州建设城墙遗产廊道提供了丰富的理论实践经验。例如2018年山西大同北长城遗产廊道方案[9],基于当地的古长城空间,整合了长城沿线上包括长城本体在内的多个遗产点并根据评价等级的高低进行不同层次的保护与开发,同时对于城墙内外进行生态修复与风景林建设,对村庄与聚居点进行基础设施建设,实现了遗产保护、经济效益、生态环境的共同提升。作为一个线性景观,遗产廊道将分散的遗产点整合起来成为一个区域性的综合设施,不仅可以更好地保护遗产,而且可以创造旅游业就业,带动经济,同时创造优良的生态环境,为城市提供良好的休憩空间。遗产廊道内浓厚的历史文化氛围配合交通规划、解说和游线设计,充分地将文化遗产保护工作利用起来,成为一张优秀的城市名片。

4 结语

本文通过大量实地调研走访与广泛数据提取分析,结合苏州古城墙线性文化遗产的现状,根据遗产廊道构建的需要,基于层次分析法提出了一个苏州古城墙廊道遗产资源评价体系,该体系包含3个指标层和12个因子层,在这个基础上通过计算确定了各个评价因子的目标权重,然后运用德尔菲法对普查得到的63处文化遗产进行打分,将调查得到的分值与之前得到的权重相结合得到各遗产资源的综合评价结果。将量化分析的结果结合定性分析,筛选出61处文化遗产并录入遗产廊道构建节点目录。对现存的文化遗产资源,基于量化分析的结果并根据数值大小确认受保护的优先度,从而实现对文化遗产的精准保护。对于线性遗产的保护,将其整合起来作为一个遗产廊道能够得到更好的效果,“廊道遗产”是符合这类大型线性遗产现实情况的合理表述[10]。廊道绝不仅是对遗产节点的简单串联,更是创造一个自然环境良好的线型空间[11],彰显了文化的多元性与自然生态的多样性[12],对于提升城市文化影响力有重大意义。城市中的遗产廊道还能促进文化遗产更好地与城市居民相结合,在新的时代里发挥新的城市功能,为城市增加休憩空间、改善生态环境、提升文化底蕴、提供文旅产品,使得城市发展与文化遗产保护工作相辅相成。