原乡与身份认同:改革开放25 年(1978—2002)电影中的乡村空间解读

2021-01-23朱晓明

朱晓明

(同济大学建筑与城市规划学院,上海 200092)

1 既有研究的背景及选题意义

乡村担负着改革开放的原点,相关题材在2000年前是中国大银幕的焦点。如今农村题材已经越来越势微,昔日电影中的生活场景被搁置在光之琥珀中,暂时封存了。

电影与建筑空间的关系一直是跨界研究的关注领域。南京大学鲁安东教授所主持的电影建筑学课程、瑞士门德里西奥建筑学院的“建筑-电影”设计课都呈现出影像与空间建构的复杂性。上述课程的共同特点是分析经典的欧美影片,华语电影空缺,重在探讨运动轨迹对空间施加的影响[1]。此外,很多学者沿袭了历史线索,从老电影中寻找里弄、工人新村的肖像,比照现实空间和影像空间的关系,捕捉建筑演变的点点滴滴。这已经接近了文献考证,并被证明是分析都市空间的手段之一[2]。看老电影、重温过去的好时光,改革开放早期的25年,乡村风貌的改变依然在放慢脚步,自然环境和社会空间相对固定,保持了原乡所具备的风土建筑面貌、人与乡情,为影片提供了丰厚的沃壤。因此,中国电影中的乡村留下了珍贵的影像,镜头、乡土环境和社会关系的关联成为史实的必要补充,具备了天生的历史感。电影中的乡村是城市图景的衬底,涉及了城乡结合、城乡差异以及城乡冲突等很多议题。除了史料价值之外,从电影空间所凝练的叙事语言中还可以剖析一些被忽略的共性,在中国乡土聚落的物质性、结构性要素中,它们一直起到稳定乃至推动聚落成熟的作用。这些共性的电影要素包含了与现实和未来有关的畅想,古老的村庄已经及时地对世界敞开了大门,可视为观看中国城市化进程的另一种有趣的角度。

本研究关注现实主义题材的4部电影,其中3部是南北地域、民族关系不同的乡村,一部是上海大都市附近的江南水乡,电影拍竣的时间跨度在1982—2002年之间,如《红高粱》《卧虎藏龙》这样的曲折故事片不在本文选择之内。本研究选择的影片须将场景以客观的视角呈现,人为干预降低到最小,银幕上的时间应能最大限度地还原当时当地生活的场所感。《婼玛的十七岁》导演章佳瑞谈到:“影片配合红河州政府申报联合国自然文化遗产,展现哈尼梯田的壮观。因此,摄影尽量采用固定镜头,以固定画面为主,不玩花哨,不把创作人员的主观意志强加进去,尽量呈现哈尼的自然本色。”[3]本文的另一个切入点是尽可能调用电影领域的原始记录,电影导演和演员的创作札记属于一手资料,这项研究所选择的电影大多有创作手记发表,它们堪称有利于对空间的塑造观念进行解读的独特资源。

2 原乡——4 部电影中的乡村

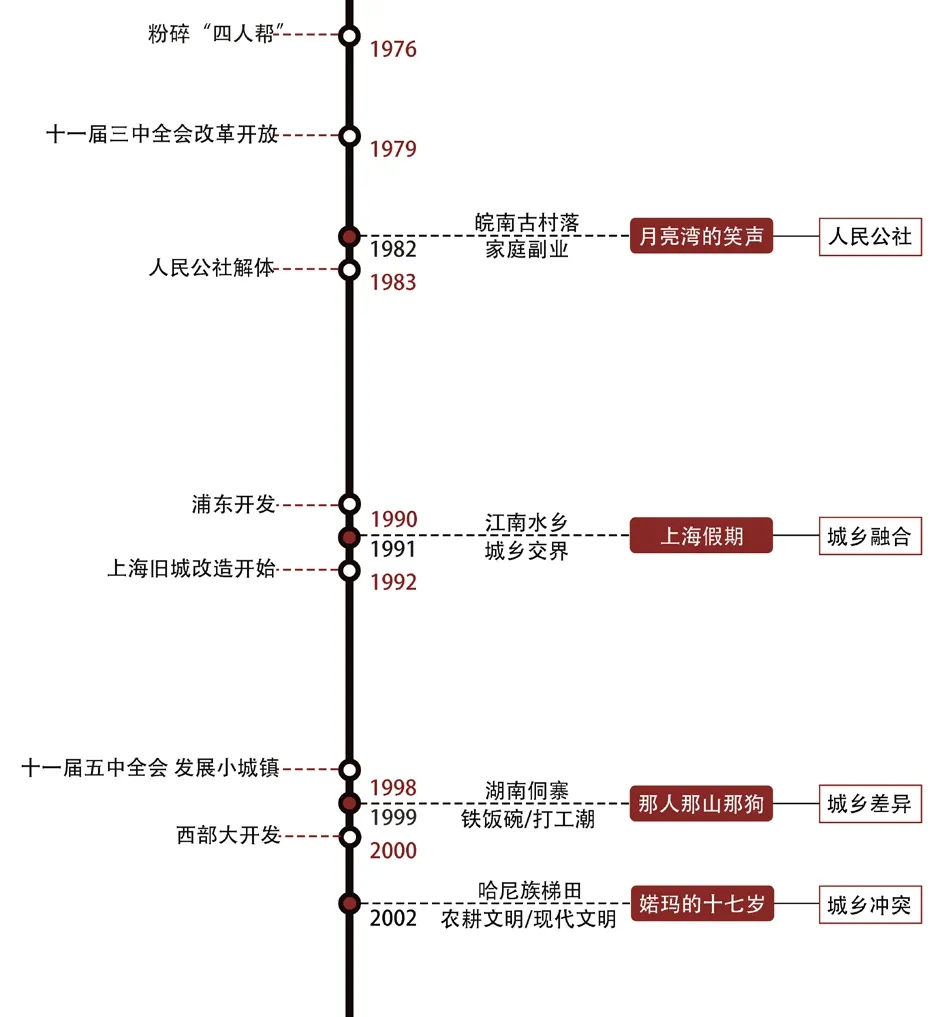

1978年12月,党的十一届三中全会召开,将社会主义现代化建设纳入议事日程,标志着改革开放拉开了帷幕。4部电影跨度从1978年至2002年,大约是改革开放的前25年,这绝不会是25年中国乡村电影的全部,但代表了作者选择的立场,兼顾时间和空间、城市和聚落、民族和文化的多元性。在这一时期,农村人民公社制度解体,从计划经济向市场经济过渡并发展。20世纪90年代,农村剩余劳动力涌进城市,聚族而居的纽带关系不同程度地走向衰微,城乡差异与城乡互动诱发了日常生活空间的转换。但总的而言,改革开放早期的25年,乡村风貌的改变依然在放慢脚步,自然环境和社会空间相对固定,保持了原乡所具备的风土建筑面貌、人与乡情,为影片提供了丰厚的沃壤。

2.1 人民公社与《月亮湾的笑声》

这是1982年出品的一部农村影片,一位记者6年3次到月亮湾采访冒富大叔的故事,人民公社制度即将在胶片的时光中结束。就宏大叙事而言,《月亮湾的笑声》堪称一部政治题材影片,是冒富大叔“十年动乱”前后,从“割资本主义尾巴”的黑典型,害得儿子找不到媳妇,到国家鼓励社员发展家庭副业,生活蒸蒸日上的故事。它是改革开放初期经济制度发生转型的一面镜子,从农村的生活场景出发,映射了一个时代的风貌。影片拍摄于安徽泾县蔡村镇大康村,导演赵焕章对影片选址回忆道:“从安徽的泾县蔡村,浙江的黄岩缙云,再到苏州的东山。那里(蔡村)有条大河,正好隔开两个村落……河这面是浅滩,几株合抱大树,翠绿铺地,这不又正是文学中的月亮湾吗?”[4]村外青山笼罩,村口一条大河,古树遮天蔽日,交代出皖南风水极佳的地理空间(图1)。40年前的日子又是什么样呢?赤脚医生上门种牛痘、结婚拜堂要供奉祖宗,手扶拖拉机轰轰跑着运输。到了赶集日,一顶拱桥旁的集市卖鸭苗、小猪,茶馆摩肩接踵。

2.2 城乡交接的江南乡村与《上海假期》

图1 泾县蔡村拍摄地与《月亮湾的笑声》 图片来源:1933年《泾县县志》(左),影片截屏(右)

许鞍华是香港电影界的一株奇葩,《上海假期》由她1991年执导。1990年4月,上海宣布开发浦东,这部影片是上海对外开放初期的弄堂生活描摹,但又不吝笔墨描绘了江南水乡。电影以上海和美国的双城文化冲突为线索,祖孙在争吵后,美国出生的孙子负气出走。少年偷偷坐上绿皮车来到江南农村,溺水被救,回来后180度大转弯,最后祖孙亲情归复。那是氤氲在晨雾中的村庄,坐落在沪宁铁路旁的城乡交界处,江南农村和小城镇的景观嵌套进叙述鱼米之乡集镇贸易兴旺,庙市是一大特色。来到郊外,沃野中的一顶顶茅草房就地取材,构筑了仓储等生产设施,车站铁轨边是散落的新民居,绿色瓷砖的檐口精心做成了重点装饰。密集的上海里弄和疏朗的江南田野产生了强烈的反差,色调由橘红渐为墨绿,人情一样地温暖起来,即使没有复杂的剧本,电影依然可以制造悬念。

2.3 湘西山区侗寨与《那山那人那狗》

1999年,第五代导演霍建起执导《那山那人那狗》,那一年正是20世纪的尾声,外面的世界不断在被打开,故事发生在湖南绥宁的乡邮路上。旁白“我”叙述了乡邮员的回忆,儿子接爸爸的班,捧上了铁饭碗,当上了邮差,交流在父子的跋山涉水中展开。时代变化,还需要邮递员吗?儿子十分矛盾,随着一路遇到的人和事,最后放下一句话“生活是复杂的”。在层层叠叠的水稻田中展开了浓郁的湘西吊脚楼生活画卷,湿润多雨的气候特色分明。霍建起回忆道:“环境太绿,很难拍出变化和层次,来到湖南,又赶上发水、多雨。我们决定将计就计,就拍阴天,阴天的灰调之下拍出绿色的层次。”[5]影片向营造诗意的写实主义风格转变,导演在自然景色轮换中添加了关于时间、家庭生活和人生意义的思考。

2.4 被冲击的古老农耕文明与《玛的十七岁》

导演章佳瑞大器晚成,2002年拍摄了为哈尼族梯田申遗而定制的《婼玛的十七岁》,采用了哈尼族的语言和非职业演员。秀丽的云南哀牢山深处,哈尼族少女婼玛和奶奶相依为命,平静被来自城里的摄影师阿明打破。婼玛随着他的摩托去哈尼梯田与游客合影赚钱,并在打工归来的女友口中知道了电梯。山一样的东西靠电梯就送上去了,她开始对外面的世界无限向往。千峰叠翠之间,层层叠叠的哈尼梯田构筑了封闭的地理空间,乡村与物候、节气、农时密切相关,择日插秧的“开秧门”仪式成为了亮点。然而,梯田文化景观作为古老农耕文明的活化石,已然被赋予了猎奇和扎堆旅游的新功能,现代文明冲击着昔日封闭的聚落,这正处在女主人公17岁的时候。

3 乡村生活空间中的原乡和身份认同

法国学者亨利·列斐伏尔(Henri Lefebvre)是空间生产概念的重要倡导者,他提出空间存在于“时间-空间-社会”,并强调在日常生活的理论下进一步解读空间的多种属性[6]。列斐伏尔的生活空间不涉及电影空间,但它是电影叙事的理论基础之一,在空间重构的解读中可起到作用。

就“时间-空间”而言,日出而作、日落而息,时间似乎对乡村的生产和生活空间没有影响,但事实上,改革开放的前25年孕育着乡村和城市的诸多矛盾,乡村不再是纯粹的生产单元,城市也不再仅是消费单元。时间并非一直向前,而是存在断裂或落差,会变得或快或慢,这种矛盾构成了电影故事的线索。就“社会-空间”而言,4部影片的立足点都是家庭,家庭创建的同样是群体关系,公共空间是家庭的向外延伸,而家庭可认为是公共空间的户内微缩。在中国乡村,祖孙、父子、夫妻(男女对象)的社会关系尤为紧密,正因为如此,时代巨变中的代际冲突更为纠葛,每个人都有不同的生活方式和生活水平,形成了自己对家乡和未来的想象乃至需求,其成长都是他所处时代的反映,无法将家庭空间和社会空间绝对分开。乡村是一定人群的生活共同体,“时间-空间-社会”通过日常生活和劳作、赶集、节日仪式等一系列的行为来维持稳定性,再进一步根据各种组织制度及组织架构来约束人的活动,并试图推动空间的发育成熟。

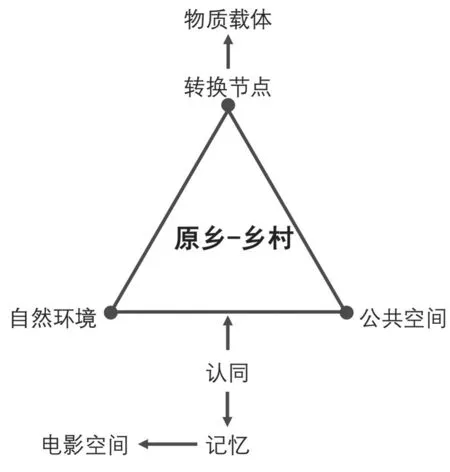

原乡(hometown)原意为“宗系之本乡”,简单地讲是有血缘和地缘关系构成的家乡。在原乡的物质载体认知上,关键性的自然环境、承载重要活动的公共空间和地标性的转换节点,这三点是形成聚落结构性的要素,具有长期的稳定性,构成了识别原乡的基础。原乡与可识别性(identity)有关联,可识别性即为社会性的身份认同,它使建筑或其他环境要素从其自身所处的周围环境中被区分出来,具备了阐明其自身独特属性的辨识内容——结构性的要素可作为分析物质载体的工具使用,它们同时承载了多元化的乡村生活形态。除了物质载体外,每个人的记忆也具有可识别性的特点,有关原乡的共同记忆汇聚成专属人群的集体记忆,这是一种家与国之间的重要凝聚力,因此离开原乡的任何实践都是缺乏身份认同根基的(图2)。

电影语言中的原乡与现实生活空间的区别在于镜头和图像画框。电影空间生活场景取之于现实,用之于故事。电影里的时间和空间包括了空间单位(units of space)、空间综合体(spatial complex)和全空间(total space)3要素[7]。镜头构筑了单独的画面,是经过选择的片段,即空间单位。画面经过剪辑编排,形成了人群、时间和空间上的连续运动感,场景相同而故事内容却在发展,即空间综合体。在空间综合体上,电影中的乡村让人物和情节渗透到大自然中去,在青山绿水中着意强调人和自然的不可分割性,这既与城市题材差异较大,又恰恰是乡村的精髓所在。电影还可以创造全空间,没有一座桥是通往昨天的,然而电影叙事可以轻易做到,场景可以回放、叠加、展望,与现实的生活空间拉开了距离——人生无情,电影有情。

图2 原乡与身份认同关系图

3.1 家与国——乡村生产与生活的社会组织构架

日常生活空间中“时间-空间-社会”的关系同样包含了政治事件,倘若把它排除在外,就将得出一个相去甚远的结论。1983年10月,《关于实行政社分开,建立乡政府的通知》颁布,历时25年的人民公社(1958—1983)宣告结束。人民公社是“公社—生产队”的架构,《月亮湾的笑声》中生产队、社员、民兵连连长成为了政治空间的基层参与者。1983年,建立了村民委员会制度,揭开了农村经济体制改革序幕,改变了农村的生产组织形式,历史即将发生根本性的扭转。20多年前,城市化表现出加速趋势,经济发达的江南成为城乡纽带,《上海假期》中体现了江南小城镇与大都市近距离的关联,火车和水运使交通网络变得发达,又具有以河流和铁路为限定的边界。然而,对偏僻的西部山乡而言,农民迫切要“离土又离乡”,2000年前后村落的日常状况受到劳动力进城的影响变化明显。《婼玛的十七岁》中婼玛是在同村外出打工的女伴描绘下,展开了对城市生活的憧憬。《那山那人那狗》中父子一路颠簸,来到村委会取信,儿子委屈地叨念:“老大一个村委会连一个人影也没有,好像我们来也行,不来也行。”暗示了村民外出打工,农民工构成了一道重要的、首次大规模出现的中国城市化现象。

3.2 人与自然—文化景观中的公共空间

文化景观侧重于是人与自然持续互动的成就。哈尼族红河梯田2012年成功申报为世界文化遗产,保护规划文本将稻田景观进行了细致的分类,将1.6万hm2的核心保护区中(缓冲区4.6万hm2)分成了稻田、林地、水利系统、村落、其他5类土地使用模式[8],它们在《婼玛的十七岁》中较完整地加以再现。文化景观包括了民族身份的认同与现代文明的交错碰撞,阐释出少数民族在现代化进程中的生存状态,在一年一度的“开秧门”仪式中升华为高潮,耕地既是农业场所,又是独一无二的公共空间(图3)。水是农业生产的命脉,贵州山区有充分利用自然资源的技艺。《那山那人那狗》中咿咿呀呀的木轴水车坐落在山腰间,梯田的引水灌溉是依靠水利机械完成的。选择在此处拍摄儿子“我”背父过河的重头戏,情节发生了温馨的转折,“空间综合体”和“全空间”的电影语言交替出现,水车成为建构心理认同的地标,并在水车下形成了一块父子闲聊的空地。若将画面拉回到千里之外的皖南,月亮湾中的古村落择地而居,具有优越的外部自然环境,山水推升了男女主人公的共同理想。正是在人地关系高度紧张的制约下,中国的乡村地域文化鲜明,既有继承又在推陈出新,创造了举世瞩目的文化遗产,从这一意义而言,中国古村落大多可视为文化景观。

3.3 人与人——转换的节点

当村落系统向外打开的时候,人与人交流频繁,“市”的概念加强,集市令人们可享受基本的商品保障和公共生活,千里不同风构成了三部影片的画面。《月亮湾的笑声》中定期赶集交换了物资和讯息,茶馆构成了皖南生活的丰富景观;《上海假期》中的江南庙市,因“泽”诞生了桥庙文化,又可串联起一系列民俗传承;《婼玛的十七岁》中集市距离蘑菇房很远,婼玛要半途赶上蹦蹦车才能到集市摆摊,偏僻的区位使村落处于落后状态,也是保持了原真性的原因。

桥由于被分割又彼此关联,因此产生了张力,是这4部影片共同强调的语言。桥把大地聚集为河流周围的风景,人们慢悠悠地、急匆匆地赶路并到达对岸,本是日常性的、单调重复的桥成为了单元空间、空间综合体和全空间的载体。《月亮湾的笑声》导演回忆:“水流湍急,一座长长的木板桥架在河上,河对面山峦起伏,群峰滴翠,这不正是剧本中所写的翠屏村吗?”[4]《婼玛的十七岁》中重要的对白或情感转换发生在桥头。透过蘑菇房门框看到了架在水面上的细长竹桥,烘托出内与外的多重心理空间界定,同座桥在不同季节和场景中出现,拉长了时间的轴线。《那山那人那狗》的高潮发生在风雨桥,一路奔波快到终点的父子在风雨桥中歇脚,突然,天气骤变将信函吹散了,父亲奋不顾身地向曼舞的信札扑过去——桥最终的目的是使障碍消弭殆尽,成为象征空间的节点。

图3 元阳梯田与《玛的十七岁》

4 结论

1997年保罗·奥利佛(Paul Oliver)历时10年完成《世界风土建筑百科全书》,他意味深长地回顾:“我切身意识到乡村里的这些建筑如此紧密地联系着居民的日常生活。”新中国成立后大部分实践发生在乡村,改革开放前20年的镜头中不再有沉重的政治说教,生活空间尤显生动,城乡差异也改变了中国农村年轻人对新生活方式的认识。20世纪90年代,随着国有企业改革的推进和乡村人口的流失,乡村题材的电影越来越少,甚至比县城电影院和乡村放映队的消失速度还要更快。中国改革开放早期的电影不仅是一部故事叙事,而且还是一份电影院、乡村教育娱乐和观众群的兴衰史。

在现实生活中怎样才能更有效地宣传乡村文化,自然而然地引发共鸣,从而认识珍贵的遗产呢?显然,电影的拍摄带来了积极效应,月亮湾景区进一步推广了泾县的宣纸技艺,其他地方也差不多。从《婼玛的十七岁》拍摄完毕到2013年成功“申遗”,10年间哈尼梯田旅游业有了壮大,回头来发掘“现实”影片中的潜力更有深意。那背着建房用的大石头走在石硌路上的艰辛难道不需要改变吗?它们是落后造成的,难道是属于文明发展的组成部分吗?早在20世纪80年代,文化部副部长陈荒煤就曾评价过农村电影的题材选择:“没有新人物、新思想、新风尚、新的人与人之间的关系,就不会有一个新的乡村社会到来。”[9]4部影片跨越了25年,随着故事层层剥离,同样涉及社会与文化转型中一系列严肃话题(图4)。隐藏在胶片背后的是观察视角,电影作为一种媒介乃至商品,是始终需要观众认可乃至买单的,涉及亨利·列斐伏尔所称的空间生产。当回溯改革开放早期25年之间电影中的农村影像之时,会发现电影空间均试图加强认同感,维持基本的价值体系就要处理人与人、人与自然、人与国家的关系。诸如古木、集市、桥梁、村落的节庆仪式在电影中反复出现,以历史为镜,增强了原乡与身份认同,此是维持价值体系的基石。

图4 改革开放20年中的电影乡村题材记略

原乡代表着故乡的风土和乡情,它正如4部电影的图景一样,随着外界变化,场景具有过程性和开放性,“原”之物是否一成不变?它在电影内外如何被注入活力?除了唢呐声声的月亮湾,其他3部电影面对的是更为多元化乃至国际化的观众,受众已发生了结构性的转变。霍建起的影片墙里开花墙外香,在日本受到热捧。他掷地有声:“但我始终认为我们要拍的不是常规的,写实的农村片……我们还要通过这部电影表达很多我们想表达的东西。”[5]画面强调音乐、色彩和构图的体验,父与子在田园图景中呈现了生命轮回的希望。《上海假期》在“长亭外古道边”的送别中难分难舍,运用了朗朗上口的歌谣。少女婼玛的“随身听”里飘出来爱尔兰女歌手恩雅的歌声,一直弥漫到哀牢山的市集。在场与不在场的元素塑造了多义性,可以用针对性的标签来打理电影空间,通过“传”与“承”汇拢了新的观众群,成功进行了身份认同的认知转换。

电影创造了场景,风土建筑是场所划定的重要依据,很多乡村景观或传统建筑目前已很难觅到,电影里仍可以看到活的档案。在《上海假期》中,20世纪90年代的茅草房挺立在江南田野,松江方塔园何陋轩于1986年竣工,今天在松江已经难觅茅草房了。何陋轩的设计者冯纪忠先生当年应该看到过生长在江南大地的原型,何陋轩的开放性棚屋成为中国现代建筑的一座高峰,在观念和手法上都堪称匠心独运(图5)。

原乡和身份认同,探讨的过程并未也不会终止。

图5 《上海假期》中的草顶房与何陋轩