颅内小动脉瘤破裂的个体和形态学危险因素Logistic回归分析

2021-01-20廖世才裴春玉吴春节遵义市红花岗区人民医院神经外科贵州遵义563000陆军军医大学附属新桥医院神经外科重庆400038

廖世才,裴春玉,吴春节 (.遵义市红花岗区人民医院神经外科,贵州 遵义 563000;.陆军军医大学附属新桥医院神经外科,重庆 400038)

颅内动脉瘤破裂是临床蛛网膜下腔出血患者的首位病因,具有较高的致残率、致死率。颅内动脉瘤血管内介入治疗中国专家共识(2013年版)中对于未破裂动脉瘤的管理认为对于有症状且测量瘤体直径大小>7 mm的应尽早治疗,测量直径≤7 mm的颅内肿瘤可考虑保守治疗,但对于直径≤7 mm未破裂小动脉瘤的风险管理却没有给出具体建议。秦尚振等的报道[1]指出临床破裂动脉瘤中约71.8%为直径≤7 mm的颅内小动脉瘤,甚至接近一半瘤体直径≤5 mm。考虑到颅内小动脉瘤破裂后同样会造成严重后果,因此对于小动脉瘤破裂的风险预评估得神经外科医师深入研究。通过回顾性分析217例颅内小动脉瘤(直径≤5 mm)患者的个体资料及瘤体形态学资料,统计分析与颅内小动脉瘤破裂可能相关的独立危险因素,以期为颅内未破裂小动脉瘤是否采取医学干预提供参考依据。现报告如下。

1 对象与方法

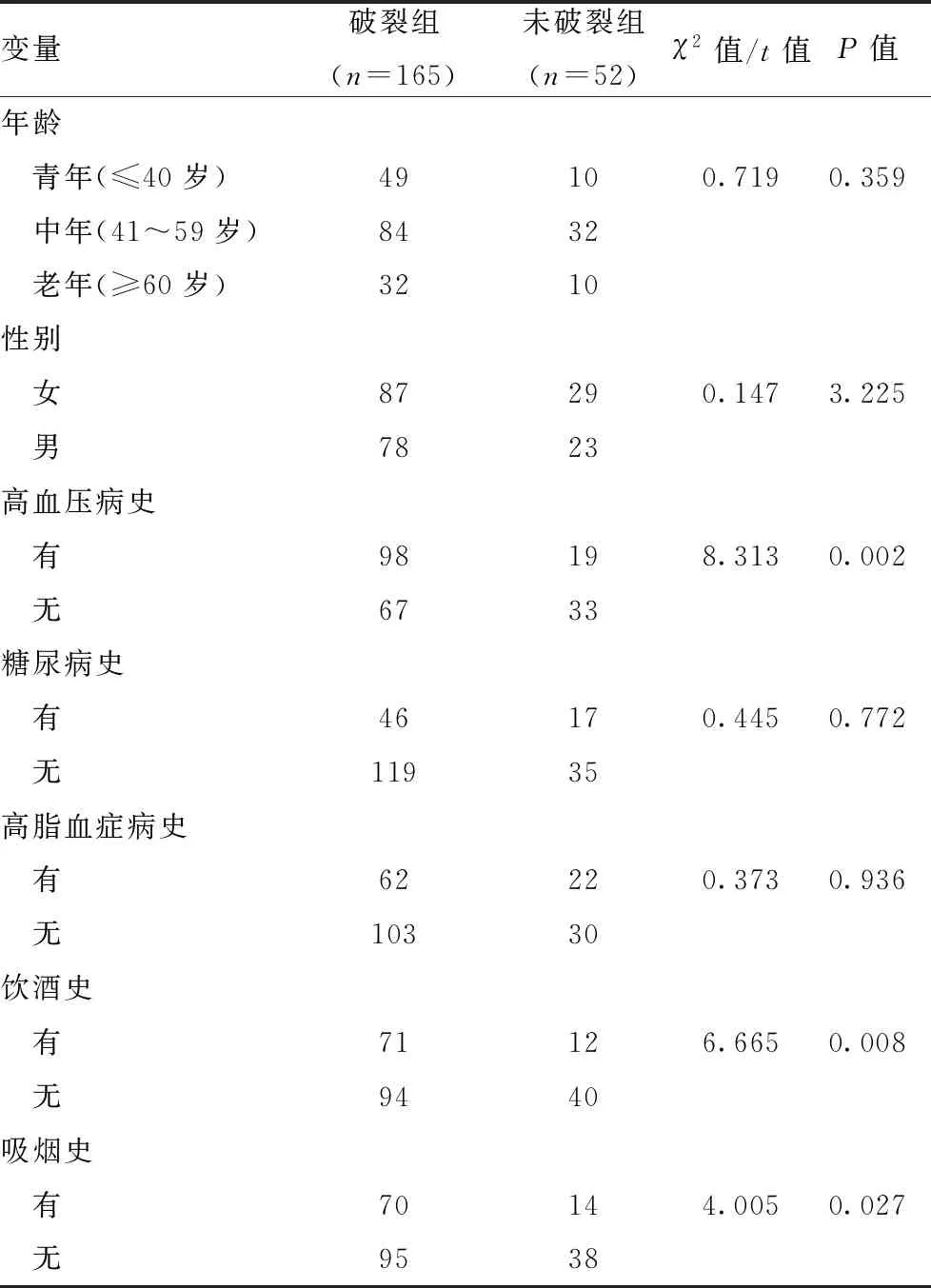

1.1一般资料:回顾性连续纳入我院2013年4月~2018年4月接诊的颅内小型动脉瘤患者共217例,纳入标准:①均行DSA确诊,其中动脉瘤破裂患者行CT或腰穿证实为瘤体破裂所致蛛网膜下腔出血,动脉瘤破裂未破裂患者明确从未发生过动脉瘤破裂;②单发囊性颅内动脉瘤,且瘤体直径≤5 mm;③有完善的病例资料。排除标准:①外伤或感染等因素所致继发性颅内动脉瘤;②梭形、夹层动脉瘤和假性动脉瘤及颅内血管畸形;③动脉瘤显影较差,相关形态学参数测量困难患者。根据动脉瘤破裂与否分为破裂组(n=165)和未破裂组(n=52),两组患者性别、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。见表1。

1.2调查方法:收集217例患者一般个体资料,包括性别、年龄等人口学资料,既往合并高血压、糖尿病、高脂血症等病史资料以及有无饮酒史(饮酒>5年且每周饮酒≥300 g)、吸烟史(每日吸烟≥3支且连续超过1年)等不良生活习惯。利用3D-DSA对患者进行全脑血管造影检查,获取三维数据后利用医学影像信息系统进行瘤体形态学参数的评估及测量,由2名主治以上职称医师采用双盲法对动脉瘤部位、瘤体形态(规则:光滑圆形或类圆形,无分叶;不规则:表面有突起、鼓泡或呈分叶形)、生长方向及有无子囊进行判定并达成一致,同时测量最大瘤体直径、瘤宽、瘤高和瘤颈宽、近端载瘤动脉直径、入射夹角等形态学参数,侧壁与分叉部位动脉瘤测量方法参照张祥茂的研究[2],取两人测量数据平均值,并算出瘤体高度/瘤颈宽度 (aspect ratio,AR)、最大瘤体直径/近端载瘤动脉直径(size ratio,SR),动脉瘤破裂患者应于出血12 h内完成上述检查测量。对于首次来院就诊的未破裂动脉瘤患者均随访12~24个月,期间通过复诊、上门或电话随访方式跟踪了解患者动脉瘤病情进展及完善相关资料的补充更正。

2 结果

两组患者中有高血压病史、吸烟史以及饮酒史的患者比例差异有统计学意义(P均<0.05),而年龄、性别、高脂血症病史、糖尿病史等指标比较差异无统计学意义(P均>0.05),见表1;两组患者的动脉瘤部位分布、瘤体SR值、入射角度以及有子囊比例差异均有统计学意义(P均<0.05),而瘤体最大直径、AR值、生长方向及瘤体形态是否规则等指标比较差异无统计学意义(P均>0.05),见表2。以动脉瘤是否破裂为因变量,以单因素分析中有统计学意义(P<0.05)的因素为自变量进行多因素Logistic回归分析。结果提示:有高血压病史、饮酒史、有子囊以及较高SR值、较大入射夹角均是颅内小动脉瘤破裂的独立危险因素(P均<0.05),见表3。

3 讨论

国内外关于未破裂颅内小动脉瘤管理指南中对于小动脉瘤的破裂风险大多依据瘤体直径以及症状体征来确定,建议直径≤5mm小动脉瘤采取保守治疗[3],而本研究通过回顾217例颅内小动脉瘤(直径≤5 mm)患者的病例资料,其中因动脉瘤破裂就诊或在随访期内出现破裂的患者高达165例,占76.04%,提示瘤体直径小并不预示着破裂风险更小。本研究对217例测量直径≤5 mm颅内动脉瘤患者的个体资料及瘤体形态学资料进行回顾分析,通过单因素分析及多因素Logistic回归分析发现,合并高血压病史、饮酒史、有子囊以及较高SR值、较大入射夹角均是小动脉瘤破裂的独立危险因素(P均<0.05)。高血压一直是临床公认的动脉血管瘤破裂的高危因素,长期高血压会引起动脉管壁结构及功能改变,动脉瘤本身导致管腔局部狭窄,当血压超过动脉瘤壁承受范围时导致瘤体破裂出血。本研究中破裂组高血压患者占59.39%,显著高于未破裂组(36.54%),差异有统计学意义(P<0.01),提示高血压同样也是颅内小动脉瘤破裂的风险隐患,这也与近年来的相关报道[4]基本一致。国内外诸多文献报道[5]饮酒对颅内动脉瘤的形成没有直接影响,但本研究中有饮酒史患者瘤体破裂的几率明显更高,且为独立危险因素,笔者认为可能与饮酒后导致血压波动较大有关,且酒精对血压的不良影响也是临床早已公认的定论,而本研究破裂组71例有饮酒史的患者中有43例(60.56%)同时有高血压病史,所以笔者认为长期饮酒导致动脉瘤易破裂更多是通过影响血压来实现的。在颅内动脉瘤破裂的影像形态学因素方面,动脉瘤体上存在子囊通常被认为是颅内动脉瘤破裂前期的重要风险信号。子囊是由瘤体向外膨出形成的,子囊壁较瘤体壁更薄弱,其壁切应力和振荡切变指数较瘤体壁也更低,因此子囊壁在血流动力学不稳状态下更容易破损导致瘤体破裂。SR值为瘤体直径与载瘤血管直径之比,当SR值>2时,动脉瘤腔内呈现血流动力学不稳,甚至出现涡流,傅建华等分析761例破裂颅内动脉瘤和192例未破裂动脉瘤的形态学参数,其中破裂组SR值显著高于未破裂组,且认为SR值是预测颅内动脉瘤破裂的独立危险因素[6];入射夹角可以反映动脉瘤与载瘤动脉的空间位置关系,段玉霞等研究[7]分析颅内动脉瘤破裂的形态学危险因素与血流动力学关系,得出不同入射角度造成血流动力学参数变化与动脉瘤破裂密切相关,即入射夹角越大更易形成对动脉瘤顶部的血流冲击,是导致动脉瘤破裂的重要血流动力学机制,但以上研究均未纳入瘤体直径≤5 mm患者,而本研究中未破裂组SR值(1.42±0.66)、入射夹角(98±19)度。而破裂组SR值(1.93±0.80)、入射夹角(129±19)度。Logistic回归示SR值“OR =1.117、95%CI(1.024~1.422)、P=0.027”,入射夹角“OR =1.196、95%CI(1.397~1.996)、P=0.019”,提示瘤体SR值和入射夹角同样可以很好地预测颅内小动脉瘤的破裂。

表1 患者个体资料(单因素分析)(例)

表2 患者瘤体形态学相关资料(单因素分析)

表3 多因素Logistic回归分析结果

综上所述,高血压病史、饮酒史以及瘤体较大SR值、较大入射夹角、有子囊是颅内直径≤5 mm动脉瘤破裂的独立危险因素,可作为临床偶然发现的未破裂颅内小动脉瘤是否给予积极医学干预的重要参考依据。