肺原发性类癌临床病理分析

2021-01-20时庆伟

时庆伟

(扬州东方医院病理科,江苏 扬州 225001)

类癌是一种少见的、特殊类型的肿瘤,常见发病部位在消化道、呼吸道。肺原发性类癌(primary lung carcinoid)较少见,占全部类癌的10.2%~11.5%,占肺原发肿瘤的1%~7%[1]。由于肺原发性类癌常常缺乏特异性的临床表现和影像学特征,术前容易误诊,即使术前行痰细胞学、细针穿刺活检以及支气管镜下活检也不易确诊[2]。本文结合我院病理科收集的3例肺原发性类癌,探讨其临床病理学特征,诊断和鉴别诊断要点及生物学行为,旨在进一步提高对对此类罕见疾病的诊断经验,为临床治疗和判断预后提供有力证据。

1 材料与方法

1.1 临床资料

病例1:女性,33岁,无明显诱因刺激性干咳、咳痰两月余,体检无明显特殊特征。CT示右上肺叶支气管内1.2CM×0.8 CM肿块。痰细胞学检查未找见癌细胞。纤支镜检查显示右上肺叶背段支气管内一新生物阻塞管腔,取活检进行病理检查结果示:纤维组织内见少量异型细胞,低分化癌可能。临床初步诊断:右上肺癌。

病例2:男性,43岁,因咳嗽、咳痰、痰中带血一月入院,胸部CT示左上肺主支气管内2.0CM×1.5CM占位性病变,呈结节状向腔内突起。痰细胞学检查未找见癌细胞。纤支镜检查左上肺叶开口处见肿物阻塞,取活检进行病理检查结果示:送检支气管粘膜组织示慢性炎改变,间质组织增生伴充血、水中。临床初步诊断:左上肺癌。

病例3:女性,57岁,咳嗽、咯血、伴胸痛二个月,X线检查显示右肺前段近膈面见一1.6×1.6CM圆形致密影,行CT引导下经皮穿刺活检病理检查示:神经内分泌肿瘤,待手术标本进一步明确分型。痰细胞学检查未找见癌细胞。临床初步诊断:右肺占位,肺癌可能。

1.2 方法

手术切除标本经10%中性甲醛固定24 h以上,常规石蜡包埋,HE染色。并用石蜡切片进行免疫组织化学检测,一抗CgA、Syn、NSE、S-100、CK、EMA均选用工作液,免疫组化试剂盒购自北京中杉金桥生物技术公司。所有标本术前均未行任何治疗。

2 结 果

2.1 巨检

病例1:右肺切除及肺门淋巴结清扫标本,右上肺叶背段支气管内切开见一灰白色肿块1.0CM×1.0CM,肿块阻塞管腔,境界较清,组织较嫩。

病例2:左肺切除标本及肺门淋巴结清扫标本,左上肺叶开口处切开见一灰白色肿块2.0CM×1.5CM,肿块向管腔内凸起,表面光滑,切面灰白灰红,质脆。

病例3:右肺部分肺叶切除标本,切开见一类圆形灰白肿块,直径1.5 CM,切面灰白、实性,质中。

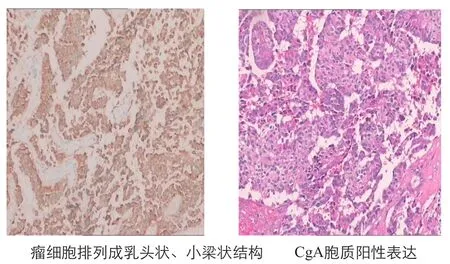

2.2 镜检

3例标本组织病理学形态基本相似,且均未见肺门淋巴结转移。肿瘤细胞呈均匀一致圆形、卵圆形、短梭形,胞界不清,核小,呈圆形或卵圆形,染色质匀细,核仁不明显 ;肿瘤组织由纤细的纤维血管间质分隔,排列成巢团状、条索状、小梁状、乳头状或腺样结构;例2局部区域可见片状坏死。

2.3 免疫组织化学结果

3例肺原发性类癌肿瘤细胞CgA、Syn、NSE均呈弥漫性胞质阳性表达,S-100呈弱阳性表达,EMA、CK均呈阴性。

2.4 病理诊断

2例诊断为典型类癌,1例诊断为不典型类癌。

2.5 随访结果

本组2例行全肺切除,术后随访36月无复发、转移。1例行部分肺叶切除,术后随访40月无复发、转移。

3 讨 论

3.1 临床特征

肺原发性类癌早期肿瘤较小,常常缺乏特异性表现[3],由于其生长缓慢,临床症状可持续数年,且多无明确吸烟史。临床上将肺类癌分为中心型和周围型[2]。中心型主要症状为刺激性咳嗽、咯血、胸痛、低热,周围型多无症状而于体检时发现。症状随肿瘤生长部位、支气管腔有否阻塞和有无局部浸润和远处转移而表现各异。肿块若向管腔内生长,可形成质地脆、息肉样肿块突入管腔致狭窄或阻塞管腔,引起阻塞性肺不张、肺气肿,若合并感染则可出现阻塞性炎症甚至肺脓肿。由于肿瘤血管丰富,多数患者可出现痰血或反复咯血。本组3例患者,其中2例属于中央型,1例属于周围型,与上述临床特征相符合。如发生恶变转移,其症状与其他癌肿转移相似。由于肺类癌是一种神经内分泌肿瘤,可以分泌激素样物质,故少数患者可以出现高血压、心动过速、色素沉着等类癌综合征的表现。本组3例患者均无类癌综合征表现,可能与病变较早、肿瘤较小有关。

3.2 组织起源

类癌是一种低度恶性的神经内分泌肿瘤[4]。肺类癌起源于气管粘膜上皮基底层嗜银细胞(Kulchitsky细胞),其内含有神经分泌颗粒。由于嗜银细胞散在于支气管上皮和粘液腺中,肿瘤较多见于大支气管及其分叉处,而较少见于小支气管粘膜,所以支气管类癌好发于主支气管、叶支气管和段支气管,肺实质中相对少见。本组病例也符合上述特点。

3.3 病理学特点

肺原发性类癌大体上表现为大小不一的圆形或类圆形肿物,境界清楚,表面尚光滑,切面实性灰白或灰黄色,无明显坏死。本组3例均具备典型的巨检特征。根据类癌的组织学特点,可分为典型类癌和非典型类癌[5]。典型类癌的癌细胞中等大小,大小、形状一致,胞核圆形、卵圆形,位于中央,染色质细而分布均匀,核仁不明显,分裂象罕见或无,癌细胞通常排列成实性片块、条索、小梁状、带状、栅栏状,可见小腺样、菊形团样及真假乳头结构。非典型类癌形态学具有以下特点:(1)细胞总体形态较一致,但有一定异型性;(2)病理性核分裂象2-4/10HPF;(3)可聚集呈片状、巢状排列,外周细胞呈栅栏状排列,巢内可见到不典型的假菊形团样结构,间有少量纤维组织分隔;(4)细胞巢内可见坏死,肿瘤周围有散在癌巢浸润。本组3例其中2例符合典型类癌的组织学特点,1例符合不典型类癌的组织学特点。对3例组织进行免疫组化结果观察发现CgA、Syn、NSE均呈弥漫阳性表达,S-100呈弱阳性表达,EMA、CK均呈阴性,与文献结果相符,证实了类癌是一种起源于嗜银细胞的神经内分泌肿瘤[6]。此外,类癌还有几种特殊组织形态类型,包括嗜酸性细胞类癌、梭形细胞类癌、透明细胞类癌、印戒细胞类癌、乳头状类癌、微瘤型类癌,尽管各有其组织特点,但易与其他肿瘤相混淆,均需依靠神经内分泌免疫组化标记确诊。在作出肺原发性类癌的病理诊断时,须排除转移性类癌的可能,并与发生于肺的小细胞癌、低分化鳞癌(腺癌)及其他肺肿瘤等进行鉴别,免疫组化结果对此有重要价值。

3.4 生物学行为及治疗

肺原发性类癌生长缓慢,结合文献及本组病例的随访资料,表明肺原发性类癌是一种低度恶性神经内分泌癌,其预后总体好于发生于同一部位的肺癌、小细胞癌。典型类癌的恶性程度低,淋巴转移少;非典型的类癌恶性程度较高,淋巴转移率高,预后较差。有学者认为与类癌生物学行为有关的因素包括:肿瘤的大小、发生部位、组织病理类型、分化程度、浸润及转移情况等[7]。手术切除是治疗类癌的主要手段,术式的选择要根据肿瘤的位置、大小、邻近关系及有无淋巴结转移来决定。典型类癌恶性程度低,淋巴结转移率低,故手术范围可相对保守,以肺叶切除为主。不典型类癌淋巴结转移率高,一般情况下采用与肺癌相同的术式[8]。典型类癌患者手术切除后预后较好,不需进行放化疗,而对于不典型类癌伴淋巴结转移者,未能作根治性切除或纵隔淋巴结转移者,术后可考虑放疗、化疗,以提高患者生存质量。