澳大利亚食品安全治理的中央与地方政府互动研究及对我国的启示

2021-01-20陈佳妮陈永法

陈佳妮,陈永法

(中国药科大学国际医药商学院,江苏 南京 211198)

食品安全事关国计民生,历来为政府和公众所重视。2013年12月,习近平总书记在中央农村工作会议中提出“要用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,确保广大人民群众‘舌尖上的安全’”[1]。据此,我国食品监督管理部门严格按照习总书记要求,依据《食品安全法》规定,全方位切实加强食品安全监管,保障食品安全方面取得长足的进步。依据现行《食品安全法》,我国中央与地方食品安全监管事权划分清晰,中央政府主要承担国家层面政策和标准的制定,县级以上地方人民政府负责本行政区域的食品安全监管[2]。然而,随着时代的发展、社会的进步,我国食品安全工作正从食品安全监管向食品安全治理转变。食品安全管理理念的转变,不仅要求从封闭向开放转变,也要求政府内部的中央与地方政府加强互动,进一步提升中央食品安全决策的科学性,还应充分发挥地方政府积极性,更好地保障我国的食品安全[3-5]。2019年5月,国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》提出,到2035年基本实现食品安全领域国家治理体系和治理能力现代化[6]。由此可见,我国已确定食品安全治理目标,具体体制机制建设亟待大量探索与实践。

作为食品安全保障水平较高的国家之一,澳大利亚自20世纪50年代以来对联邦和州地政府间的食品安全监管职权分工进行了多次调整,最终在2000年食品监管体系改革中,明确由联邦政府负责食品政策及全国食品标准的制定,州地政府负责执行[7-9]。与此同时,为缩小地方自治权过大导致的各地监管要求的差异,以及满足食品流通全球化对加强监管的需求,澳大利亚联邦、州地政府尝试立法互动后,逐步拓宽了互动范围[10-11],并且21世纪初以来,在国家“整体性治理”战略指导下,互动举措愈加丰富、系统[12-13]。迄今,澳大利亚中央与地方政府间形成了卓有成效的互动机制或方式,较好地提升了国家食品安全决策和执行效率,大幅改善了食品安全治理效果。因此,澳大利亚食品安全治理的中央与地方互动经验或可为加强我国食品安全治理提供参考。

1 澳大利亚食品安全治理中央与地方政府互动的主要方式

为应对愈加复杂的食品安全问题,保障国家食品安全,中央与地方政府愈发需要进行更加有效的互动。为此,澳大利亚形成了贯穿食品安全治理立法、执法阶段的中央与地方良性互动。

1.1 共同完善《食品立法模板》,提高州地食品立法的一致性

《食品法模板》是澳大利亚州地的食品安全立法模板,分为附件A和附件B,前者为州地必须采用的限制性且重要的核心条款,后者州地可根据实际情况选择性地采纳;除此之外,州地也可制定不与附件A或B内容相冲突的额外条款[14-15]。为确保《食品法模板》在各地得到落实,州地若认为附件A或B存在不合适的条款,均可向联邦提交修正建议(或修正案),联邦将草拟修正案并予以颁布(或直接颁布修正案)。一般情况下,州地的修正建议需首先提交至食品安全议事协调机构——澳大利亚新西兰食品部长级联合会(Australia and New Zealand Ministerial Forum on Food Regulation,ANZMFFR);修正建议经ANZMFFR同意后,将被提交至联邦议会顾问委员会,后者将根据上述建议起草修正案,若情况紧急,州地可直接起草修正案并将其提交至当地议会,但同时需要向ANZMFFR提交该修正案;ANZMFFR会在下次会议审议上述修正案,以决定是否对附件A或B作出相应调整。最后,若联邦议会颁布《食品法模板》修正案,并且附件A有变动,州地需修正当地的相关条款。

1.2 充分保障州地的食品标准申请制定和修正权,提升标准的适用性

由澳大利亚新西兰食品标准局(Food Standards Australia New Zealand,FSANZ)制定并在联邦政府公报发布的食品标准,各州地通常必须采取立法或其他方式采纳,且不得擅自制定新标准或改变原有标准。为提升标准在州地的适用性,澳大利亚建有规范化的食品标准申请制定或修正流程,充分予以州地在非紧急情况、紧急情况及特殊情况下的标准申请制定和修正权[14-15]。在非紧急情况下,州地需首先将标准制定或修正申请提交至FSANZ,FSANZ批准后将制定相应草案,并将草案提交至ANZMFFR。其后,ANZMFFR若认为该草案满足7 项“不能制定或修正条件”中的一项或以上,则将要求FSANZ对该草案进行审查;若FSANZ审查结果为草案需进行修改或重新制定,且ANZMFFR对该草案的再次表决结果仍满足“不能制定或修正条件”,则ANZMFFR可修改或拒绝该草案。然而,若ANZMFFR不要求审查,或已修改该草案,则新标准或修正标准即可发布公报。而紧急情况下,州地在告知FSANZ后,可直接在当地执行新标准或修正标准,但仅限12 个月,并需尽快向FSANZ补交申请。此外,若某州地或部分地区因特殊情况必须采用特定标准,则在征得ANZMFFR同意后,可申请仅在该地执行的新标准或修正标准。

1.3 共同制定及改进国家食品事件响应行动方案,提升响应效率

澳大利亚的国家食品事件指可能或预期会影响多个州地,因而需在国家层面采取响应行动的食品事件。国家食品事件的响应分为警戒、行动、解除戒备3 个阶段,联邦、州地在这3 个阶段中会共同制定及改进国家食品事件响应行动方案[16](图1)。在警戒阶段,各州地均有责任向FSANZ通报可能影响各州地的食品事件;FSANZ将基于所得到的通报信息初步制定《紧急风险方案总则》,即国家食品事件响应行动方案(内含多个响应行动备选方案)。在行动阶段,FSNAZ将与各州地召开第一次电话会议以确定风险管理决策,包括明确受该食品事件影响的州地、审议《紧急风险草案》等;期间,FSANZ会将《紧急风险方案总则》发送至受影响的州地以征求其意见,24小时内未反馈则视为同意;意见征询结束后,受影响的州地需在48小时内选定所要执行的响应行动方案并将其上报至FSANZ,而后予以执行。在解除戒备阶段,FSANZ将与各州地再次召开电话会议,确定结束国家级响应行动。响应结束后,受影响的州地需对当地响应行动的有效性进行审查,而审查报告则交由ANZMFFR的食品法规执行小组委员会(Implementation Subcommittee for Food Regulation,ISFR)审议。

图1 澳大利亚食品事件响应行动方案的制定及改进流程Fig.1 Flow chart of the formulation and revision of national food incident response action plans in Australia

1.4 明确中央与地方食品监管绩效的审查机构,督促双方互动

澳大利亚政府理事会(C o u n c i l o f A u s t r a l i a Governments,COAG)对总理和内阁部(Department of Prime Minister and Cabinet,DPMC)负责,是澳大利亚政府采取协调行动的国家层面事项的监督管理部门[17]。为确保联邦和州地食品安全监管工作的有效配合,联邦、州地政府及ANZMFFR的食品监管绩效均需接受COAG审查[16]。其中,ANZMFFR主要负责食品标准的审批及监管政策的制定,而联邦、州地通过委派代表参与上述工作,并负责该工作在当地的落实[18]。就审查而言,联邦、州地需每年向COAG提交上一年度ANZMFFR所审议的关键问题的最新进展;ANZMFFR则每年通过DPMC向COAG提交上一年度的工作报告及下一年度的工作计划。根据联邦、州地及ANZMFFR的工作进展,COAG将对ANZMFFR的职权范围和工作重点进行适当调整,以确保其致力于国家层面食品安全相关的优先事项。为支持上述工作,ANMFFR还设有两个委员会,旨在实现联邦、州地的充分沟通[19]。通过食品法规常设委员会(Food Regulation Standing Committee,FRSC),州地可提交政策提案,提案将形成最终的会议议程;而通过ISFR,州地可定期反馈有关政策及标准的执行情况,以指导政策及标准的顺利落地。

2 澳大利亚食品安全治理中央与地方政府互动的特点

2.1 各方参与决策,保障决策代表性

为确保食品安全决策结果实现各方意愿的均衡,地方政府对联邦层面工作的参与不只是停留于提意见,而是切实享有各项工作的表决权。例如在《食品法模板》及食品标准的修正过程中,均需将相关文件交由ANZMFFR审批,ANZMFFR的决策过程便充分体现了这一特点[16]。具体而言,澳大利亚联邦、州地及新西兰政府(因ANZMFFR为澳大利亚和新西兰共建的“联合标准制定体系”中的机构之一,所以新西兰政府也参与决策)均享有拟议决议的一票表决权,且该表决权需由各方提名的牵头部长行使;若牵头部长无法出席某次决策会议,则必须通过邮件等电子通讯方式告知ANZMFFR主席其投票意图,或指定代理人来参与并行使其该次会议的表决权。

2.2 工作指南涉面广且更新及时,提升执法一致性

为最大程度提升各州地食品监管执法的一致性,联邦、州地通过共同制定一系列指南文件来统一指导各州地执行食品政策法规。例如《模范食品法》(非ISFR制定)、《国家食品事件响应协议》等便是分别用于指导州地制定一致化的食品立法、协调州地响应国家食品事件的文件。这类文件一般由ISFR负责制定,涵盖食品标准的解释和应用、食品监管政策的实施等相关事项,涉及《食品日期标识更改指南》、《属地管辖权规则说明》等各方面,迄今已有十多类文件[20-21]。为使上述指南文件切实可行,ISFR成员由联邦、州地代表组成,负责共同制定年度工作计划,并每年开展至少一次集体会议,听取地方监管活动的进展报告以及共同磋商一些关键项目[22]。

2.3 互动信息公开全面,推动中央与地方履责

澳大利亚支持公开食品监管中联邦、州地互动的多方面信息,以支持公众监督,促进联邦、州地切实履行各自的工作职责。例如《食品立法模板》和标准的修正请求需经ANZMFFR审批,审批结果均在ANZMFFR官网的会议结果专栏公开。大体上,中央与地方互动信息主要由ANZMFFR负责公开,分为主动公开、依申请公开两类:就主动公开而言,ANZMFFR官网提供的信息除需提供上述会议和决策结果外,还包括ANZMFFR成员身份、工作范畴及优先事项等信息[23];就依申请公开而言,所有为ANZMFFR制定的文件原则上仅限成员共享,但若有公众申请公开,则可在征得所有成员同意后公开。而针对公开的互动信息,公众可通过ANZMFFR或FSANZ定期召开的磋商论坛或官网提供的邮件、电话等渠道,向联邦、州地提供相关建议,为其改进工作方式、更好履行职责提供参考[24-25]。

3 澳大利亚食品安全治理中央与地方政府互动的实施成效

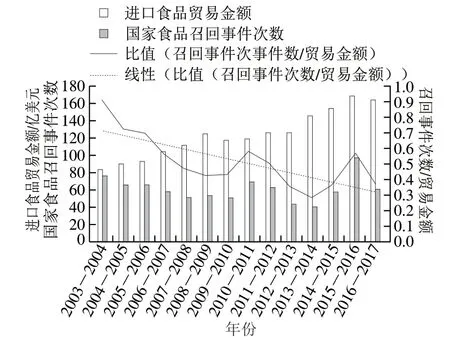

3.1 国家食品安全召回事件发生次数比值(召回事件次数/贸易金额)显著降低

国家食品安全召回可将问题食品及时撤市,保障公众的饮食安全[26]。自2003年国家层面的食品事件响应行动实施以来,尽管澳大利亚食品召回事件次数并无明显下降趋势,但在进口食品贸易数额日趋增长的背景下,食品召回事件次数比值有明显的下滑走势[27-28]。由图2可知,2003—2017年,国家食品安全召回事件次数除2016年(主要由不可控的未知过敏源引起,增幅较2015年达150%)突涨外,基本维持在60 件左右,而召回事件次数/贸易金额从0.91降至0.37。可见,面对公众日益增长的食品消费需求,澳大利亚政府能够在供应足量食品的前提下,降低问题食品上市的可能性,并及时召回问题食品,维持在市食品较高的安全水平。

图2 2003—2017年澳大利亚国家食品召回事件次数和进口食品贸易金额及两者比值Fig.2 Number of food recalls and amount of imported food trade between 2003-2017 and ratio between them

3.2 利益相关者对政府工作总体情况满意度较高且大部分工作满意度提升

食品安全事件的减少并不一定带来公众对政府工作的认可,而后者是维护社会稳定的关键所在,因此有必要提升利益相关者对政府食品安全治理工作的满意度[29-30]。澳大利亚食品安全监管部门在保障较高食品安全水平的同时,其工作也逐渐得到了利益相关者的认可。以FSANZ为例,由该部门于2014年和2017年所开展的利益相关者满意度调查数据可知,利益相关者对FSANZ工作的满意度有明显提升[31](图3)。该调查对象大多为行业(2014年行业占总调查对象的51%,2017年占52%)及政府(联邦、州/领地及地方政府为22%)主体。相比2014年,2017年受访利益相关者对75%的FSANZ工作绩效指标的满意度得到提升(其中“社交媒体使用”满意度低的原因是53%被调查者认为用不到),“总体情况”满意度增加了3%。其中,对约50%的工作绩效指标满意度接近或超过70%,“可信赖性”一项更是达到78%。

图3 2014年和2017年利益相关者对FSANZ工作的满意度对比Fig.3 Comparison of stakeholder satisfaction with FSANZ's work in 2014 and 2017

4 澳大利亚食品安全治理中央与地方政府互动对我国的启示

尽管我国国情与澳大利亚不同,但澳大利亚在食品安全治理领域的中央与地方互动经验较为成熟且成效显著,可供我国参考借鉴。

4.1 立法过程中央与地方双方充分征取对方意见,提升立法决策科学性

食品安全问题复杂、多样,涉及环节、主体广泛,相应立法必须立足实际方可确保食品安全政策法规的科学性、操作性[32]。近年来,我国食品政策法规建设取得长足进步,已经形成了较为系统的食品安全治理政策法规体系,但总体来说,政策法规质量还有一定的提升空间[33-34]。我国同时也在积极探索中央与地方立法交流机制,建立了基层立法联系点制度、地方性法规的备案审查制度等促进立法交流的制度机制,在推动立法精细化方面初显成效,但同时一些问题也逐渐凸显[35-38]。相比澳大利亚在《食品立法模板》推行过程中充分保障对地方的意见采纳及立法指导,不难发现我国国家层面的食品安全政策法规制定过程中向地方或基层的意见征询往往程序重于内容,因而难免所制定的一些政策法规脱离实际;地方层面的食品安全政策法规制定则会很大程度受限于对国家政策法规的深刻理解、地域特性、立法技巧等,也欠缺向中央寻求指导的主动性。因此,国家层面的食品安全政策法规制定除积极征询地方意见外,还可建立意见采纳情况反馈机制、通报表彰等激励机制,充分调动地方积极参与;同时,地方层面的食品安全政策法规制定应建立向国家相关部门征询意见的规范化程序,而国家相关部门借此既可指导地方立法提高质量,也可尽量避免不同地区之间的立法不协调。

4.2 监管过程更加注重上下级的交流、沟通,提高监管质量、效率

作为我国食品安全政策法规执行者的各级政府,不仅需要严格执行国家及地区的食品安全政策法规,面对各种繁杂、多变的食品安全问题,也需要根据实际情况持续创新,不断提高监管质量及效率[39-40]。澳大利亚针对这些问题建有各方代表共同负责的ANZMFFR及FRSC、ISFR,实现了联邦和州地情况的常态化交流及方案协商。与之相比,我国的国务院食品安全委员会作为议事协调机构一定程度上也可促进中央与地方政府沟通互动,但该机构由国家市场管理总局承担相应职责,其决策并不直接听取地方意见,且组织运行存在临时性、不稳定性等问题,使得中央与地方在监管中沟通的及时性、有效性有待提升[41-43]。为此,一方面可建立常态化的上下级食品监管信息交流、沟通机制:下级政府定期向上级主管部门报告当地监管情况,对突发情况、新情况则需及时汇报;而上级部门也应不定期对下级开展针对性执法监督、指导,也可召集下级共同商定对策,以及时解决执法中的重难点、共性问题。另一方面还可建立上下级干部交流机制:上级干部定期或不定期到基层部门锻炼,积累实践经验;而下级部门可通过合理的考察流程,选送能力突出的干部到上级部门培养,提高其食品安全治理的理论认识水平[44]。通过上下级的交流、沟通,上级食品安全管理部门可掌握基层食品安全状况,加强基层指导以提升监管质量,下级食品安全管理部门则可在上级指导下针对新情况、新问题进行大胆创新。

4.3 下级食品安全信息公开主动寻求上级指导,深化食品安全治理

随着《中华人民共和国政府信息公开条例》、《食品药品安全监管信息公开管理办法》的颁布,我国食品安全监管信息公开进一步完善,目前各级政府也基本做到了依法依规公开食品安全监管相关信息,较好地推动了我国食品安全监管工作[45]。可食品安全问题的繁杂多变,对食品安全信息的时效性、内容实用性、与相关主体的互动性以及舆论引导性等功能提出了更高的要求[46-47]。然而鉴于对信息公开理解、认识不到位,不少省级以下地方政府尚不能准确把握信息公开幅度及节奏,存在食品安全信息公开不充分或公开范围过大、食品突发事件信息公开不当等问题,屡屡引发公众的不满或同行恶性竞争和公众恐慌等不良事件[48-50]。对于澳大利亚,对依申请公开信息即要求联邦、州地代表商定;对突发事件,也划定了信息共享网络囊括相关联邦、州地政府部门,要求在事件处理中集中沟通协调公开信息,从而确保一致性和及时性[16]。参考上述经验,我国地方应建立并完善与上级相关部门的报告、请示机制,特别是对食品安全信息公开幅度及节奏等拿不准的情况,应及时获得上级指导。而上级也应落实并完善信息公开指导的机构组织、机制,确保下级请示及时得到指导,不断深化我国食品安全治理。

5 结 语

近年来,随着食品安全法规以及有关监管的完善,我国食品安全水平逐步提升,而以食品安全治理为指导,进一步加强我国食品安全监管中的中央与地方政府互动,可更好地保障食品安全。澳大利亚食品安全治理中的中央与地方政府间的互动方式颇具成效。澳大利亚食品安全监管中,联邦与州地政府主要通过共同完善《食品立法模板》、充分保障州地的食品标准申请制定和修正权、共同制定及改进国家食品事件响应行动方案以及明确中央与地方食品监管绩效的审查机构,形成了贯穿立法、执法的中央与地方良性互动。其中,澳方尤其注重切实保障州地政府对各项工作的表决权、广泛制定与更新执法指南以及充分公开互动信息,从而提升食品安全监管的决策科学性、执法一致性以及落实各方责任。在澳大利亚中央与地方政府互动的实践背景下,不仅国家食品安全召回事件发生次数比值(召回次数/贸易金额)显著降低,利益相关者对政府工作总体情况满意度也较高,且对大部分工作满意度也得到提升。参考澳大利亚食品安全治理领域的中央与地方互动成熟经验,我国或可在立法过程使中央与地方双方更充分征取对方意见、监管过程更加注重上下级的交流沟通以及下级食品安全信息公开、主动寻求上级指导,从而提升立法决策科学性、提高监管质量与效率,进一步深化食品安全治理。